张锐评《奶酪与蛆虫》︱梅诺基奥:宗教异端或世俗先知?

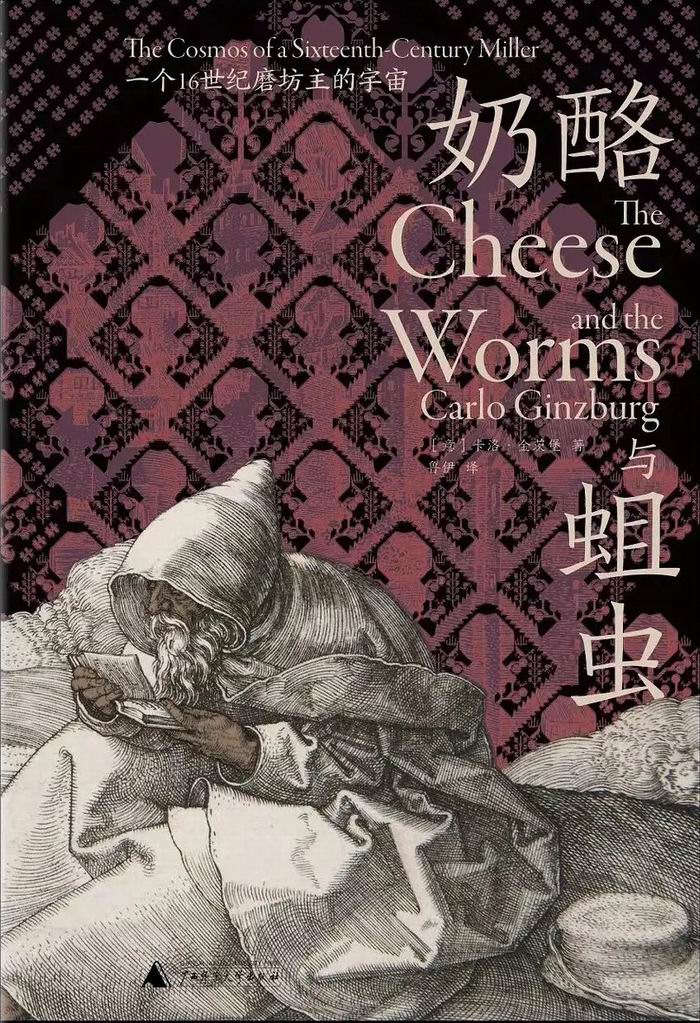

《奶酪与蛆虫:一个16世纪磨坊主的宇宙》,[意]卡洛·金茨堡著,鲁伊译,理想国|广西师范大学出版社2021年7月出版,400页,75.00元

引言

卡洛·金茨堡(Carlo Ginzburg),一位享誉国际学术界的意大利历史学家、微观史学的代表人物之一。1966年,他发表了自己的处女作《夜间的战斗:16、17世纪的巫术和农业崇拜》;1976年,他的第二部作品《奶酪与蛆虫:一个16世纪磨坊主的宇宙》问世,自此一炮而红。

“犹太人和无神论者”,这是金茨堡对自己的定义。他长期关注意大利“边缘”地区的庶民阶层,将十六至十七世纪与巫术有关的审判案件,视为近代早期欧洲阶级斗争的主要文献。在金茨堡的作品中,我们可以发现一个共同特征,那便是通过挖掘宗教裁判所的古老档案,来试图理解受审者的心理活动和真实信仰。这些被研究对象大多来自意大利共产党人葛兰西(Antonio Gramsci)眼中的“底层阶级”(subaltern classes),颇似法国史学之父米什莱(Jules Michelet)笔下女巫式的反抗先锋。对于这样一种选择,金茨堡曾坦言其背后的原因是基于战争和迫害的记忆。

1944年的夏天,为了躲避纳粹对犹太人的杀戮,刚满五岁的金茨堡与母亲和外祖母逃到了意大利佛罗伦萨郊外的一座小山丘上。不幸的是,一家人的藏身之处却意外成了战场的最前线。在这生死关头,外祖母告诉金茨堡,如果有人问他叫什么,就说“卡洛·坦齐”。这是外祖母父亲的名字,而她本人也是家中唯一的非犹太人。针对这段经历,金茨堡直到多年后才恍然大悟,就在那一瞬间,自己突然变成了“犹太人”,一个有别于其他意大利人的特殊群体。

按照金茨堡的说法,《奶酪与蛆虫》正是那股“特立独行之激情”的产物,它源自“对异常与正常之彼此关联的思考”(第iii页)。在上个世纪六十至七十年代,意大利颇为激进的政治环境和全球左翼思潮的广泛传播,为本书的诞生奠定了基础。全书的主人翁是一位磨坊主,他的名字叫多梅尼科·斯坎代拉,人称“梅诺基奥”。与金茨堡第一部作品中的“本南丹蒂”相似,梅诺基奥同样来自意大利弗留利(Friuli)大区,因为声称自己是“先知”(224页),且世界是从腐坏中被创造出来的——正如“奶酪与蛆虫”一般——而受到宗教裁判所的“异端”指控。面对审判官们的拷问,梅诺基奥表现出了一种超然脱俗的态度,他的证词更是闪烁着一种“令人着迷”的离经叛道(第iii页),透露出一种根深蒂固的口头文化,反应了百姓对于社会变革的强烈愿望。

一、文化

1966年,意大利穆里诺(Mulino)出版社发行了《历史笔记》(Quaderni Storici),为金茨堡的创作提供了沃土。在杂志主编——威尼斯大学莱维(Giovanni Levi)教授的长期耕耘下,学界逐渐将研究重心从精英阶层转向底层民众,为微观史的兴起铺平了道路。

在意大利的史学界中,长期存在着一种争议,即金茨堡笔下的特殊“个案”是否具有普遍性。换言之,弗留利的“庶民文化”(subaltern culture)能否折射出一种暗流涌动的“大众文化”(popular culture)。关于“大众文化”,芒德鲁(Robert Mandrou)将其归为工业化以前,欧洲社会“被支配阶级对支配阶级所提供的文化副产品的消极适应”;博莱姆(Geneviève Bellème)视其为一种对支配阶级文化的回应,具有部分“独立自主的价值理念”;福柯(Michel Foucault)则认为它具有一种“绝对的外部性”,处于“文化以外,或是一种前文化”;而巴赫金(Mikhail Bakhtin)相信,大众文化与精英文化之间相互影响、循环往复(第xxviii页)。

就梅诺基奥这一个案而言,体现的是底层文化与精英文化之间的一场对话,其内容关乎所谓的“人性问题”(la questionedella natura umana,参见C. Ginzburg, Ma tu dove sei?, in uno storico, un mugnaio, un libro, Carlo Ginzburg, Il formaggio e ivermi, 1976-2002, a cura di A. Colonnello e A. Del Col, Trieste, ed. Università di Trieste, 2003)。宗教法庭传递给读者的是那种你一言我一语的现场感,既真实又虚幻。每一场审判,都会有一名书记员(或称“公证员”,Notary)以书面形式记录下发生的一切。这种严格的司法程序,其意图在于防止不正当的行为发生(参见E. Masini, Sacro Arsenale, Genova, 1621)。因此,针对底层阶级的研究,文献资料往往是间接的,以第三人称的语气进行转述(第xiii页)。只有大量翻阅法官的提问和被告者的答复(时常前后矛盾),那种大众信仰的暗层才得以浮现。弗留利磨坊主案例的特别之处在于,一系列鲜为人知的民间元素被嫁接到了一个“理念复合体”的身上,他的理念包括“宗教激进主义”“自然主义”,甚至是“有关社会改革的乌托邦理想”(第xxx页)。

金茨堡认为,“历史将一种语言置于了梅诺基奥的支配之下”,而他在运用这种语言时,“表现出了罕见的清晰思路和理解能力”(第xxxi页)。从磨坊主对所读之书的叙述可以推断,他的理念不是来自任何一本书籍,也绝非受外界的影响。无论是他的慷慨陈词,还是他的远大抱负,都源自一种古老的口头传统。当然,这种世代相传的传统不仅属于梅诺基奥本人,也属于十六世纪很大一部分社会群体。因此,一场起初以一个个体为中心的调查,最终发展成了对工业化以前的欧洲大众文化,甚至是农民文化的普遍性假说(第xvii页)。

的确,梅诺基奥的案例很容易让人联想到那些无数受到过人文主义熏陶的“异端分子”,他们曾一次又一次地呼吁宗教对话、信仰自由、返璞归真等等。然而,这样的个体出现,也离不开当时社会变革的大背景,即印刷术的发明与宗教改革的爆发。印刷术让梅诺基奥有机会阅读书籍,重新审视自己长久以来接触到的口头文化。至于宗教改革,它不仅结束了精英阶层对于知识的垄断和信仰的特权,更是对天主教会千年的传统发起了挑战。或许,正是这场改革的风波影响了梅诺基奥,不仅赋予了他直面权贵、据理力争的勇气,也让我们有机会一探十六世纪意大利乡村磨坊主的内心世界。

二、宇宙

十六世纪下半叶的弗留利,是一个带有明显古旧特征的社会,封建贵族阶层的权贵们继续在宗教信仰方面起着支配性的作用(26页)。对于我们的主人翁——梅诺基奥而言,似乎并不太认可天主教会的圣统制(第7页)。在他看来,宇宙“是从一片混沌之质中形成的”,“就像奶酪是用奶制成的,而蛆虫会在其中出现”一样。“我们所见的万事万物,都是上帝”,至于那个被钉死在十字架上的耶稣基督,只不过是“一个人”,是“上帝的众多儿女之一”(第8-11页)。

在当时百姓的眼中,梅诺基奥的想法着实有些怪异,因为这与天主教的正统教义格格不入。按照教会的传统,耶稣具有完全的人性和完全的天主性(神性),两个本性的结合是“毫不混淆、毫不变更、毫不分割、毫不相离”。早在公元一世纪,初期教会就曾澄清过基督信仰的真谛,否定过异端的思想。因为当时的一些犹太裔基督徒(Ebonites),认为耶稣是上帝的义子,仅仅是一个人。后来,教宗圣维笃一世于公元190年驳斥了此观点,268年的安提约大公会议、382年的君士坦丁堡第一次大公会议和罗马主教会议也都予以否决。当然,最为人熟知的要属天主教的亚流派(Arianism),这一派人士因不承认耶稣的神性,而导致教会陷入了长期的争辩之中。这场争端甚至惊动了罗马帝国的皇帝君士坦丁,他于325年号召各地主教前往尼西亚参加大公会议。经多方讨论后,亚流派的思想最终被定为异端,遭到众人的摒弃。

金茨堡在书中提到,梅诺基奥平时总是喜欢把话题引到“和上帝有关的那些事上……然后,他又会争论不休,大声为自己的意见辩护”(第4页)。如果他出生在一个多世纪之后,没准会被人当成“宗教妄想症”患者,送进疯人院。然而,在反宗教改革期间的欧洲,“最普遍的一种做法,就是将这些人认定为异端分子并起诉他们”(13页)。按照当时的传统,一切关于信仰的问题都应该高高在上,论述之人必定学富五车、博古通今,绝非等闲之辈所能企及。为此,梅诺基奥身边的乡民曾劝他说:“看在上帝之慈爱的份上,别再说这些事儿了!”他的好友安德烈亚·比奥尼玛神父也告诫他:“多梅老兄,别再说这种事了,有一天你会后悔的。”(第5页)

不幸的是,神父的话一语成谶。五十二岁的梅诺基奥果真被人告上了宗教法庭,其原因在于亵渎神圣(第8页)。更糟糕的是,他并非偶然为之,而是经常散布“谣言”,企图令人改变信仰,以“厚颜无耻的巧言邪说”蛊惑人心(第4页)。最终,他被戴上手铐,押送至宗教裁判所的监狱。

三、审讯

自1584年2月7日起,梅诺基奥正式开启了自己的受审之路。在此期间,他曾拒绝一位律师的服务。他表示,是上帝想要自己被带到法庭上,其原因有四:“第一,让我忏悔我的错误;第二,让我为我的罪作出补赎;第三,帮助我摆脱邪灵;第四,让我的孩子们和所有属灵的弟兄引以为戒”(186页)。至于自己的不幸,他起初觉得是“邪灵”使然,但也可能是“魔鬼或别的什么东西诱惑了我”。到了后来,他又咬定这一切都是因为“胡思乱想”而造成的(57页)。当然,他的“胡思乱想”并非空穴来风,而是基于自己的阅读经历。事实上,正是印刷书籍与口头文化的碰撞,才使梅诺基奥能够“从脑袋里琢磨出”属于自己的想法(70页)。

就梅诺基奥这个人物而言,金茨堡认为他一定不是生活在社会边缘的那种人。的确,他曾经担任过镇长和教堂的管理人,知道如何阅读和书写,“甚至还学过一点拉丁文”(第2页)。据说,他的家中藏有一些禁书,尤其是意大利文版的《圣经》。这些印刷品为梅诺基奥带来了讲话的底气,将纠结于心底的理念和幻想发泄出来。因为觉得讲的道理都源于《圣经》,所以他对自己的论点也就格外的固执。此外,可以确定的是,他还购买过一本中世纪加泰罗尼亚语编年记录的译本,即《圣经辅读》(Il fioretto della Bibbia)。这本书由多种素材汇编而成,除了含有哲罗姆翻译的武加大译本《圣经》(Vulgate,“武加大”意为“通俗”,故又称《拉丁通俗译本》)外,还包括了几本“伪经”(apocryphal gospels,原文第59、79、219等页中称之为“次经”,此处翻译有待商榷)。对于天主教会来说,《圣经》的“正典”或“正经”(Canonical Books)一词来源于希腊语kanon,其词根为闪系语qaneh,本意为“芦苇”,后指用来度量长短的“尺子”,有规范、标准、法则之意。圣经正典是指受教会承认的经书总集,按照德国慕尼黑大学教授、著名的神学家拉内(Karl Rahner)所言,可起到“信仰准则”的作用。

值得一提的是,为了应对马丁·路德掀起的宗教改革,天主教会于1546年在意大利北部的特兰托召开大公会议,并借此机会强调了天主教的《圣经》源自希腊文撰写的《七十贤士本》,以“武加大译本”为权威,其书目“从梅瑟五书起,到若望默示录止”,共七十三卷,其中旧约四十六卷,新约二十七卷。然而,基督新教只承认其中的六十六卷,包括三十九卷旧约和二十七卷新约。为了避免混乱,天主教以“首正经”(Proto-canonical Books)来指双方均承认的三十九部经卷;对于存有异议的七部经卷,以“次正经”(Deutero-canonical Books)命名。至于伪经(Apocrypha)一词,则指那些富有犹太或基督徒色彩,但来源不详,有可疑之处,且未被纳入《圣经》的著作(如本书第77页的例子,又如《喜年纪》《救主童年福音》《伯多禄大事录》等)。

在审讯期间,梅诺基奥曾坦言自己的“罪过”,一方面正是因为读了不该读的书,让他“深受困扰”,另一方面则是基于对基督教义理解上的偏差(第187页)。他多次提到,“人与上帝的关系同人与邻舍的关系相比,并不重要”,甚至“爱邻舍比爱上帝更为重要”(83页)。对此,擅于引经据典的审判官们认为,梅诺基奥的观点难以立足,因为《圣经》上写道,既要“爱上主”(《申命纪》6章5-6节),也要“爱人如己”(《若望一书》4章9-11节、《玛窦福音》22章37-39节,《马尔谷福音》12章29-31节)。这两种“爱”同等重要,并无主次之分。如果一个人对身边的亲友都不理不睬,甚至横眉冷对,那么爱上帝也必定是句空话,是个谎言(参见J. Ratzinger, Deus Caritas Est, 2005, n.16-18)。

就这一点而言,金茨堡也表示,梅诺基奥试图用“充满基督教、新柏拉图主义和经院哲学色彩的术语”,“把宗教简化为道德问题”(85页)。在阅读时,他时常将文章的字句孤立起来,加以扭曲,把不同的段落相提并论,匆忙类比(109页)。在无意间,他窃取了别人的“思想残片”,获得了“语言和概念的工具”(129页),进而“将自己的宗教观点同教会的谕令对立起来”(57页)。他曾调侃说,自己是名“先知”(224页),并志在发起一场宗教改革(167页)。似乎正因这一点,审判官们才认定他“是个地地道道的异端分子”,并在两次入狱后,最终被判处了火刑。

四、憧憬

在工业革命前的欧洲,由于交通的闭塞,即便是最小的定居点,也至少会有一座由水力或风力驱动的磨坊。这里是人们互相接触,彼此交流的地方。较其他人来说,磨坊主这一特殊群体更加容易接受新的思想理念,并将其传播开来。

针对梅诺基奥这般“小人物”,金茨堡称其为口头文化和书面文化碰撞的产物(70页)。第一种文化,几乎是身体的一种延伸扩展,而第二种文化则是“思维的产物”。可以说,后者较前者的胜利,是抽象对经验的胜利。通过阅读,梅诺基奥体会到了那种“高高在上”的感觉。而这种快感只需要花“两个索尔多”,从威尼斯购买一本“粗制滥造、颠倒无序”的《圣经辅读》即可。梅诺基奥对自己的原创思想感到骄傲,也正是如此,他才迫不及待地向最高宗教权威阐述它们,因为“审判官们不想让我们知道他们知道的那些东西”(125页)。

从他身上,我们不仅发现了一种欲与权贵试比高的信念,还隐约窥探到了一种宗教宽容主义的愿景,在“不同的国度中,有人信这个,还有人信那个”(96页),而上帝就像是“一位儿女众多的父亲,不论是穆斯林、犹太人、基督徒还是异端分子”,祂都视为“自己的孩子”(131页),并“赋予了每一种教徒按照其各自律法生活的意志”(106页)。虽然,梅诺基奥的言论在当时的人看来可谓是天方夜谭,但在上个世纪六十年代却成为了现实。1962-1965年,罗马教廷召开了举世瞩目的梵二大公会议,期间提出了与不同宗教进行平等对话的基本方针(参见Lumen Gentium, 1964, c.2, n.16)。而这一点也恰恰印证了四百年前梅诺基奥的“预言”。

在我们的磨坊主看来,中世纪对于宗教宽容的呼声,有必要再次出现在这个教会改革、战争纷起、打击异端的时代(103页)。他渴望一个“新世界”和“一种新的生活方式”(164页)。这里的新世界并非是那“新发现”的大陆,而是一个“有待建立的新社会”(173页)。梅诺基奥梦想着“农民乌托邦”式的生活,处处是“流着牛奶的大河……流淌的蜜露”(175页)。正如旧约《圣经》中上帝承诺给梅瑟和以色列子民的应许之地,那个“流奶流蜜”的长寿之乡(《出谷纪》第3章17节,《申命纪》第11章9节)。

放眼十六世纪的欧洲,梅诺基奥绝非是一个孤立的人物,他代表的是一大群向往美好生活的“底层民众”。人们对于“伊甸园”般生活的渴望,几乎遍布了当时所有的艺术作品当中,如世界最古老的美术馆之一——德国慕尼黑“老绘画陈列馆”(Alte Pinakothek)中珍藏的老彼得·勃鲁盖尔(Pieter Bruegel the Elder)的名画《安乐乡》(The Land of Cockaigne)。画中描绘的正是那从中世纪流传下来的“牛奶与蜜露”之地,反应了穷苦百姓对于乌托邦的无限憧憬。

《安乐乡》,老彼得·勃鲁盖尔绘制于1567年,现陈列于德国慕尼黑老绘画陈列馆

总结

梅诺基奥的结局可谓是令人惋惜,不禁让人产生一丝丝的忧伤之感。临刑前,他曾写下几句拉丁文的祷词:不要让我们陷于诱惑,但救我们免于凶恶(226页)。或许,这里的诱惑正是指那些令他“胡思乱想”的印刷制品,因为他怎么也没想到,一本价值“两个索尔多”的书籍,为他打开了精神世界大门的同时,会让他付出生命的代价。

迄今为止,《奶酪与蛆虫:一个16世纪磨坊主的宇宙》这本书已被翻译超过二十多种语言,可谓是微观史学的代表作之一,其重要性不言而喻。继它之后,类似的作品如雨后春笋般出现,尤其是意大利的里雅斯特大学(University of Trieste)历史系教授安德烈亚·德尔·科尔(Andrea Del Col)所著的《多梅尼科·斯坎代拉,人称“梅诺基奥”》(Domenico Scandella detto Menocchio, ed. Biblioteca dell’Immagine, 1992),从多个角度补充了本书的文献史料,廓清了历史迷雾,提供了全新的历史视野(如梅诺基奥被告,是因为拒绝了女儿的追求者所致等等)。

多年前,当笔者还在意大利罗马大学求学时,因金茨堡多次受邀来母校讲课,而开始接触微观史学这一概念,并阅读了本书的意大利文原著。也许有人会说,从结构上来看,这本书并不能算是一本严谨的学术专著,更像是一部情节动人的历史小说。的确,本书篇幅不足三百页,却分成了六十二章,部分章节只有一两页,实属另类。此外,书中大篇幅地引用了以弗留利方言和拉丁文撰写的档案原文,即便是对于意大利本国人来说,要弄懂全部,也绝非是一件易事。当笔者在撰写博士论文《多罗特使与早期罗马教廷对华政策》时,曾有幸前往罗马教廷信理部(原罗马宗教裁判所,Holy Office,由教宗保禄三世于1542年创立,是天主教反改革期间设立的重要行政机构,有别于中世纪宗教裁判所,或西班牙、葡萄牙的宗教裁判所)查阅档案,对于其中文献的复杂程度深有体会。

本书的译者曾获得第四届中国传记文学奖的翻译奖,拥有深厚的文字功底。这一点在译著中表现得淋漓尽致。值得一提的是,译者在书的最后部分谈到了《圣经》版本的选择问题,为保证叙述流畅、文体通俗易懂,而采用了基督新教的《和合本》,让人不禁感慨译者的良苦用心。只不过,无论何种选择,均难保面面俱到。因此,笔者认为具体情况还需具体分析。比如上文提到的圣经术语,即“次经”和“伪经”,其定义在新教和天主教中大相径庭,由于《圣经辅读》是一本源自中世纪的读物,结合其内容,故而在这里使用天主教术语较为恰当;以此类推,又如“堂区”(parish)和“教区”(diocese),“宗座大使”(nuncio)和“特使”(legate);更不用说第六章中涉及的七件圣事(路德只承认其中两件,即圣洗和圣餐),以及所谓的“圣物”(relics),在新教中早已不复存在,但在天主教世界仍十分普遍,即“圣髑”,专指那些被列入圣品(真福品)的圣人遗体、遗骨(一等圣髑),遗物(二等圣髑)或与之相接触的物品(三等圣髑)。最后,译者在书中提到了“不识字的人”(omo sanza lettere,67页)外文拼写有误,实则是原文中引用的段落为弗留利方言所致,并非错误。

不论如何,金茨堡在这部作品中,成功地利用意大利偏远地区磨坊主的个案,根据他的“极端”证词,引发了人们对于天主教反改革期间异端群体的心理状态和信仰变化的思考。梅诺基奥曾像“先知”一般劝告乡民,每个人都应通过自己的努力,成为新世界的开创者和主人(182页)。虽然,他最终被判为“异端”,但随着不久后“三十年战争”的爆发,一个崭新的世界还会遥远吗?

梅诺基奥受审图,取自电影《梅诺基奥》,2018年,由阿尔贝托·法苏洛(Alberto Fasulo)执导