游戏论·作品批评丨《奥威尔》:“监视资本主义”时代的政治焦虑

多数网民恐怕有这样一种经历:刚刚在搜索引擎里查找的关键词,转眼就成为电商平台推送的商品;方才和人闲谈时的话题,倏忽间就变成手机浏览器中的广告。这种“体贴”至极的服务常令人“细思恐极”,正因如此,网络隐私与数据收集在近些年成为一个备受瞩目的议题。

对此问题的关注是多面向的。2020年9月,一部名为《监视资本主义:智能陷阱》(The Social Dilemma)的网飞(Netflix)纪录片引发网络热议。影片主要以资本方的利益导向为关注点,揭示了缺乏伦理监督和道德自省的社交媒体平台正酿成的大祸。一大批曾为这些平台工作的内部人士解释了各种知名网站如何毫无顾忌地收集用户数据,并利用算法引导受众持续性地关注某类话题,刺激人们帮助平台产出内容。

对于资本导向的反思仅仅是社会反应的一个侧面,当社交媒体占据人们越来越多的时间,成为许多人了解信息、发表观点和沟通交流的重要场所时,对于信息准确性、异见包容度等问题的关注,也裹挟在“监视资本主义”问题之中,形成一种政治焦虑感。由此,网络世界中的威权倾向,作为被高度警惕的对象,也成为近来反复被表征和演绎的争议话题。

2016年10月,游戏开发方Osmotic Studios上架了一款名为《奥威尔:注视着你》(Orwell:Keeping an Eye On You)的反乌托邦游戏,并在2018年2月发售续作《奥威尔:无知即力量》(Orwell: Ignorance is Strength)。通过描述一个名为“奥威尔”的监视系统之运作方式,两款游戏试图展示数字生活中潜藏的巨大风险,这也给我们提供了一个绝佳的角度,观察游戏制作者们如何理解和表征网络时代的政治危机。

表征社会控制:自由国家里的监控计划

游戏故事发生在名为“The Nation”的虚构国家。出于对动荡的邻国局势以及国内安全的担忧,该国政府决定执行一项名为“奥威尔”的绝密监视计划。情报部门招募了一批海外应聘者,让他们作为调查员,在情报部门职员的指导下,监看政府内部人士不被允许查看的本国公民档案,入侵人们的电子设备,检查他们是否具有反社会人士或恐怖分子的嫌疑。玩家作为调查员,可以亲手操作奥威尔系统,借助各种或公开或隐秘的信息渠道,深入所谓“危险人物”的私人生活中。

游戏的第一作开始于自由广场的爆炸案。当局回看监视器录像,怀疑卡桑德拉,一位刚刚因袭警被卷入刑事案件的年轻女士,极有可能是爆炸装置的安装者。调查员旋即收到指令,搜集她的家庭信息、社会网络与社交媒体账号,以确定她是否参与了爆炸事件。不过,随着搜查的深入,玩家不难看出,当局确定嫌疑人的根据,反而相当可疑。在社交网络上情绪化的异见言论、网络好友或社群的政治倾向,都有可能被记录在案,并被当作社会危险分子的标志。这一系列的社交与言论疑点,使调查员可以持续得到授权,监控特定个人的各种网络痕迹,甚至是私密聊天与电话录音。

到了游戏第二作,这种游走在灰色领域的搜查任务背后的权威推力变得更加赤裸。在同样的时间线上,独立媒体“众声”的主编拉班·瓦尔特因为批评主流媒体收获了大量拥趸。由于他屡次攻讦权威报纸《国家观察眼》,“奥威尔”的高层决定将他的家人也列为调查对象,并试图抹黑瓦尔特的公众形象。政府职员不再只像前作中那样,暗示调查员对受调查者进行有罪推定,而是直接要求调查员找出任何违法证据,以对受调查者下达逮捕令。

《国家观察眼》(The National Beholder)是游戏中The Nation最权威的新闻站点

将权力当局的社会控制手段描绘成边界模糊、难以遏制的政治暴力,这算得上较为常见的反乌托邦游戏的背景设定。同类型游戏,例如2016年发售的《旁观者》,就曾把游戏主角设定为帮助当局监视城市租户的楼管,将权力向下无限延伸,形成恐怖政治的景象。不过,相比于这种极权式的想象,《奥威尔》对于国家权力的呈现显然更具复杂性,也更为贴近当代媒介权力的运作逻辑。

在游戏中,调查员可以通过《国家观察眼》的新闻更新了解主流媒体的宣传动向,这份权威报纸会大量报道边境冲突与恐怖袭击事件,并且还会给玩家头条推送The Nation犯罪率持续下降的喜人消息。它们作为对游戏背景的说明,巧妙地解释了为何奥威尔系统对于个人隐私的入侵没有遭遇大规模民众抗议。

早在1978年出版的《监控危机:行凶抢劫,国家、法律与秩序》(Policing the Crisis : Mugging, the State and Law and Order)一书中,斯图尔特·霍尔(Stuart Hall)及其伯明翰学派同侪们就曾指出,传统的自由主义国家正在遭遇威权式控制的威胁。在英国,一起小小的抢劫事件因为媒体报道,造成了大规模的道德与法律恐慌,社会似乎突然失去了秩序,民众一时间对于各种形式的运动和少数群体产生了担忧和敌视,纷纷呼吁更严厉的执法与社会治理政策。

不过,在霍尔看来,犯罪事件成为社会核心关注点,并不是因为社会道德垮塌,也并不一定意味着社会秩序的混乱。相反,它首先是一件媒体事件,其推力直接来自英国当局对新闻报道的刻意影响。在当时,由于福利国家的衰退,大众对于资本主义政权的“同意”开始松动,政治运动频现;同时,政府又缺乏对资本方的控制力,在新闻主导权上遭遇了商业媒体的掣肘。社会危机逐渐深化,为了在紧要的政治情势中重新掌控霸权,当局需想方设法地赢回社会控制权。借助媒体事件引发社会恐慌,便成为一石二鸟的绝佳方法。警察、法院系统以及主流媒体对于犯罪问题的着力,使得本就略显动荡的社会倏忽间找到负面情绪的宣泄口。随后的结果便不难预料:出于对可能实施暴力的社会边缘群体的恐惧,民众默许了政府相对严格的社会管束;英国政府也借由这种出于恐慌而聚集的民意,获得了对新闻媒体更大程度的控制权。

无独有偶,在菲利普·施莱辛格(Philip Schlesinger)1991年结集出版的《媒体、国家与民族:政治暴力与集体认同》(Media, State and Nation:Political Violence and Collective Identities)一书中,作者也指出,被划为恐怖主义的重大事件,常成为媒体管制的重要推力。在这类事件中,英国当局能够合法控制媒体报道的政治倾向与内容。它直接帮助当局掌控了对恐怖主义的解释权,将一些理性而有目的的劫持事件,解释成毫无逻辑的恐怖袭击。这种解释又反过来成为政府加强新闻管制的理由。

将游戏中The Nation的社会状况放进上述语境中稍作检视,游戏制作者着力呈现的,正是这类自由主义国家在面临社会危机时所呈现的社会控制问题。在《奥威尔》当中,The Nation所处的地区并不稳定,邻国Parges处在长期内乱中,还需The Nation派遣军队,维持地区安全。因此,尽管The Nation相对发达,但其国内矛盾也不乏尖锐。Parges大量难民流入,退伍士兵就业困难,本国知识阶层对政府不满……奥威尔系统正是在这一情势下,配合主流媒体的舆论,成为社会控制的杀手锏。而游戏借助系统调查员视角,关照到了不同社会群体,包括情报部门、异见社团与普通网民对社会状况的观点与情绪;这些游戏信息同时也投射出游戏制作者对于当代社会危机的个人理解。

描绘网络生态:复杂的个人,模糊的国家

1.异见群体的内在张力

尽管是一款反乌托邦游戏,《奥威尔》并未将游戏人物刻画得过于扁平,善恶分明。尤其在异见者方面,人物群像被塑造得极富差异性。制作者并未一味突出抵抗者的正义性,而是着重于描述社会环境与不同人物的互动关系。The Nation的社会危机与威权控制对于这些身份差异巨大的市民造成了不同的影响,正因如此,他们行使自反能力,应对社会危机时的表现也不尽相同。

在第一作中,政府情报部门主要将目标聚焦于一个名为“思想”的松散网络社团,试图从中搜寻爆炸案真凶。在调查员监看这些人的过程中,玩家会发现,这个政治倾向偏左的群体尽管共享了对社会环境的不满,但却有着迥然不同的行为理念。“思想”的创立者亚伯拉罕·高德菲尔斯对当局的媒介治理抱持很大的疑虑,并且热心于组织青年讨论媒介道德。但在面对政府邀约时,他却持开放态度参与了奥威尔系统的伦理规划,直到发现调查员根本无法中立地执行任务,才退出了这一项目。“思想”的同仁中,哈里森曾屡次在“思想”的博客中发布文章,但面对经济压力,他摇身一变成为了权威报纸《国家观察眼》的供稿人,并为了保住工作,努力掩饰自己曾经的朋克身份。退伍军人妮娜因为就业困难,精神疾病缠身,抱有许多暴力抵抗的偏执想法,始终认为激进行为是提出异议、唤起民众关注政治问题的最佳方式,为此她在自由广场引爆了炸弹。

到了第二作,异见者形象更为阴郁。“众声”的主编拉班·瓦尔特作为Parges难民,一直坚信是The Nation的刻意设计造成了Parges的国家灾难与个人不幸,以至于他的家庭与拥趸都无法接受他对阴谋论的执迷。

游戏中“众声”的主编拉班·瓦尔特撰文表示“向国家机器开战”

站在不同的社会位置,拥有不同的背景资历,异见群体绝非简单地被社会使命感所召唤的单纯的抵抗者。他们各自政治理念的成熟程度也存在一定差异。例如,高德菲尔斯作为长期从事批判工作的知识分子,在面对当局的政策时更为耐心,相信体制内部革新的可能性;相较之下,其他异见者实际上缺乏稳定的政治立场。哈里森的政治姿态看似激进,却在受挫时轻易地向现实低头。而妮娜与瓦尔特的激进行为,与他们对The Nation的抵触情绪关系更大,其背后的价值考量却微乎其微。这种充满内部张力的群像刻画也使得政府媒介治理的逻辑在游戏中更容易被理解。

在信息往来频繁的网络时代,不同群体对于社会状况的能动反应都因为便利的传播条件,更容易被发现、获得关注甚至认同,产生更大的社会影响。面对偏激的异见甚至行动,除却预估其传播可能性,权力拥有者还可能“被逼迫”考虑更为严苛的社会控制。可以说,复杂而难以预测的社会风险,正是奥威尔系统在游戏中出现的缘由。不细述异见者的复杂性,而是简单地将他们视为政治压迫的反抗者,便有可能导致政府与民众之间的微妙关系难以得到相对充分的表征,令游戏面向国家机器的指控显得过于轻巧。

2.全能的政府形象

遗憾的是,《奥威尔》似乎并未在国家机器的刻画上,倾注与对异见者同样的心血,这使得游戏中针对当局的负面舆论与其社会控制手段之间的关系终究并未被有效的理解。

在第二作中,“众声”的组织者拉班·瓦尔特执迷于阴谋论,认为是The Nation介入Parges的政局,造成了当地的战乱;并且故意制造自由广场爆炸案,杀害他的妻子,作为对“众声”的报复。长期的精神偏执使他愤然宣布向The Nation政府“开战”。

起初,从调查员的视角看来,拉班·瓦尔特对于政府的指控只是一系列的巧合。他在Parges的学校遭遇到的是意外轰炸,而他的妻子尽管遭遇监控,却是无意间被爆炸所牵连。不过,随着调查深入,游戏制作者却吊诡地落实了瓦尔特口中的阴谋论:政府有计划地激怒瓦尔特,借助他的主编身份,间接干预Parges的选举;至于民众的舆论动向,以及瓦尔特所获得的小道消息,都在奥威尔系统主管的掌控之中。

在此,游戏中的The Nation政府形象由于过于全能而显得不太真实。尽管游戏将背景架设在信息通衢的互联网时代,却未脱离反乌托邦游戏的俗套。国家机器依旧保持着对瞬息变幻的舆论动向和民众反应的完全控制。在很大程度上,这投射出制作者对当代媒介中的权力结构的失落与担忧。网络赋权是真实存在的,但更强烈的生活感受是,互联网仅仅带来了看似更大程度的自由,人们却为此付出了个人隐私的丧失和社会控制加剧的代价。面对技术和权力的悬殊差距,制作者显然不认为媒介能够成为人们表达想法、伸张权益的场所。由于缺乏这样的信心,《奥威尔》也缺少了对权力一方的位置体认与同理心,未能指认一个事实:当局媒介权力的不断扩张,不惜侵扰个人隐私的媒介治理逻辑,在某种程度上,正是因为它对纷繁复杂的网络舆论及其现实影响缺乏控制能力。

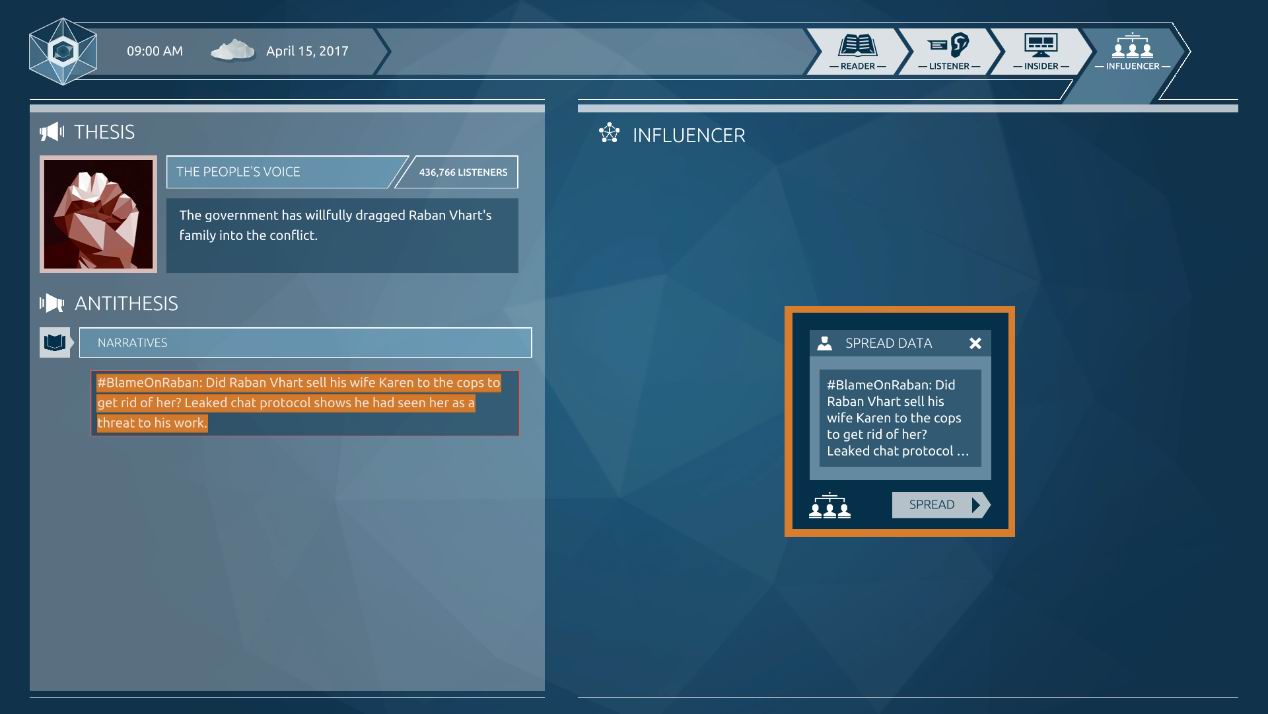

当对现实的理解有所偏移,游戏第二作对于国家机器的塑造,陡然变得极权化起来。奥威尔系统不再依靠调查员的判断而运作,情报部门的指导者直接插手调查,不仅要求玩家找出瓦尔特的可能“黑料”,打击“众声”的声望,还鼓励玩家黑进瓦尔特家人的即时通讯软件账户,搜寻逮捕他们的违法证据。

《奥威尔》第二作中的新增机制Influencer:利用水军的舆论攻势打击异见

当然,需指出的是,这种极权化的想象也并非完全无的放矢。施莱辛格在梳理政治暴力时,就引述韦伯(Max Weber)与吉登斯(Anthony Giddens),指出自由主义国家中极权倾向的存在:在当局认为政治形势紧迫,而民众表示默许时,任何民族国家都无法避免道德极权主义。悖论之处在于,通过强势的媒介控制,判断社会情势紧张与否的权力,往往被当局所掌握。

3.调查员模式:伦理规划的可能?

面对这种现实担忧,《奥威尔》的核心玩法调查员模式意在探讨一条出路。在社会控制难以避免的情况下,是否存在一种治理方式,既能避免真实存在的犯罪事件,又可以保护个人权益,避免权力渗透。

由于来自政府内部的指导者无法直接接触The Nation公民的隐私信息,调查员虽然只能围绕特定事件和人群进行调查,但在判断受调查者是否具有威胁性时,却能提供决定性的意见。

不过,游戏在字里行间也暗示,这种伦理规划无法真正解决政治暴力对个人的侵扰。两作《奥威尔》都设置了多结局,随着调查员按照个人政治倾向、喜好和对于事件的理解,将信息提供给情报部门,故事的发展也被导向不同的终点。究竟是异见者揭露奥威尔监控计划,还是奥威尔系统控制了社会危机,在很大程度上都依赖调查员的道德选择。

与此同时,权力结构则起到更为决定性的作用。指导者对调查员下达的大多数命令,都或强制或有意引导调查员将嫌疑人定罪。在第一作中,即使玩家未能搜查到确凿证据,被卷入爆炸案件的“思想”成员卡桑德拉和妮娜都会遭遇逮捕。相较之下,游戏结尾更意味深长。即使“思想”成员们成功地向大众披露了奥威尔系统的危险之处,迫使当局取消计划,该计划依然会暗中进行。获得The Nation承认,成为其公民的调查员,会被当作危险分子记录入库。由于意识形态国家机器在争夺霸权过程中的惯性,受官方控制的奥威尔系统不可能被当作一个中立性质的媒介技术予以使用。

《奥威尔》的政治焦虑

最终,《奥威尔》的叙事陷入自设的困境。游戏对于The Nation当局的表征,透露出制作者对网络媒介持有悲观态度。面对掌控权力与科技优势的当权者,似乎无法避免具有威权倾向的社会控制。正因如此,《奥威尔》中权威媒体、一般民众与异见群体之间的互动性被呈现得极为简单。当局通过权威媒体透露的信息,总是能够操控人们的情绪,并且适时地激怒异见群体,让他们为预定计划服务。

在这里,游戏制作者并非没有意识到政治力场的复杂性。然而问题在于,他们更加认同一个悲观的未来图景:在“一边倒”的网络世界权力结构现状中,弱势群体的抵抗或许总是存在,但如果强势一方总能赢得认同、为人默许,权力就会继续扩张。《奥威尔》的游戏表征,正是这种观点的“自我实现”。一方面,在游戏中,网民的形象被化约成完全受意识形态宰制,并且情绪化的群体;异见者则成为缺乏大众认同的独行者。另一方面,制作者对网络反乌托邦的过度关注,也挤压了网络之外的社会现实的表现空间:人们或许很少通过社交媒体表达,但他们并非是对社会现状缺乏一定判断的“乌合之众”;在网络世界中遭人冷眼的冷静观点,恐怕也并非真的异见,这些温和观点在日常生活中,或许反而是呼声更高的主流。换句话说,即使技术与权力的结合真如《奥威尔》所表现得那样紧密,我们也须意识到,网络世界只是今日政治地形的一角。由各类新闻、各种热搜和商业广告全方位覆盖的网络世界,终究难以替代人们的现实生活、真实的社会情感,以及筑基其上的坚实观点。

不过,《奥威尔》表征中的“见”与“不见”的确吐露了一种真切的政治焦虑。作为缺乏技术能力,必须以“用户”身份进入网络世界的当代人而言,政治角力的空间正迅速缩小。在人们的关注被头条新闻和情绪化观点频繁拉扯的当下,站稳一套理念,围绕它形成一系列坚实的观点,与主流进行竞逐的可能,也许正在濒临丧失。在大部分人越来越依靠网络了解信息、建立认识、进行交流,乃至维持生活之时,网络世界悬殊的权力结构,正被人们体认为一种具有压倒性的“现实”,代替了充满张力的国家-个人关系。

《奥威尔》的结局说出了这种“现实”,继而设想了一个无望的决战:在反乌托邦的世界里,人们须对强权进行彻底的抗争——尽管这也无力解决我们的困境。或许,我们须谨慎地与这样的“现实”保持距离,看到悲观的网络图景背后依旧存在诸多可能的社会,以更复杂的方式理解政治的运作逻辑,以通过试探和角力,而非以暴制暴的失控状态,将社会推向理想的前进方向。