琼·狄迪恩:善于表达观点的女人,擅长打碎别人自我幻想的大师

注:本文所用译名为“琼·迪迪翁”(Joan Didion)。

“强硬”并不总是一个能与迪迪翁联系起来的词。“优雅”和“迷人”是对她更常见的描述,而这些形容并不总是被用来表达恭维——她经常受到指责的地方就是宝琳·凯尔(Pauline Kael)抱怨的那种“荒谬的趾高气扬”的风格。但是,如迪迪翁深刻体会到的那样,外表是具有欺骗性的。虽然她的风格不像凯尔的那样通俗易懂或好争论,但她同样也是一位擅长打碎别人自我幻想的大师。她只是倾向于锋利钢刃的优雅利落,而不是钝器的拖泥带水。

2021年12月23日,美国著名作家琼·狄迪恩(Joan Didion)在纽约家中去世,享年87岁。

迪迪翁1931年出生于萨克拉门托的一个中产阶级家庭。她的父亲弗兰克不是凯尔的父亲那样在家禽养殖场工作的理想主义农民,也不是麦卡锡、韦斯特或桑塔格的父亲那样的梦想家。他是一个现实、稳重的男人。第二次世界大战之前,他的工作是卖保险。1939年他加入国民警卫队,家人也要随他一起迁移到北卡罗来纳州的达勒姆及科罗拉多斯普林斯的各个基地。从大多数角度来看,这是一种非常普通和平静的美国式童年。但迪迪翁后来会提到,正是这种不断迁移的经历最先让她产生了一种自己是局外人的感觉。她本身就是一个害羞的小孩儿,这也不利于她适应新环境。然而,即便是在她还很害羞的时候,迪迪翁已经开始梦想成为公众人物的生活。她最初的愿望是成为一名演员,而非作家。她告诉希尔顿·阿尔斯(Hilton Als):“我当时没有意识到这是同一种冲动。都是虚构。都是表演。”

但是有些关于父亲的事情是迪迪翁从来不写的。迪迪翁是一位以创作与个人经历相关的散文而为人所知的散文家,很多人认为她喜欢无情地自我揭露。然而,直到她将近七十岁时,她从来没有写过与她早年生活中另一个困扰她的事件相关的任何内容:她作为一名英文系学生在伯克利入学的第一年,她的父亲则作为病人住进了旧金山的一家精神病院。

迪迪翁的母亲不是同样阴郁的人,她更符合加利福尼亚州拓荒者的强硬精神,那也是迪迪翁用一生中大部分时间来尝试说明和捍卫的精神。但艾杜内·迪迪翁(Eduene Didion)也不是没有内心生活或梦想的。迪迪翁说正是她母亲发现了《服饰与美容》上刊登的竞争最佳散文奖,胜者可获得巴黎旅游机会的广告。她告诉女儿自己认为她可以赢得大奖,当女儿在1956年获胜后从伯克利开车回家向父母展示自己的成果时,母亲的回答是:“真的吗?”

这实际上已经是迪迪翁在二十岁出头时获得的第二个奖项了。1955年的整个夏天,她参加了在曼哈顿举行的《年轻女士》客座编辑活动。[这个活动最著名的参与者是几年前的诗人西尔维娅·普拉斯(Sylvia Plath),后来她还在自传体小说《钟形罩》中描述和讽刺了这个活动。]迪迪翁为活动当期的杂志写了一篇令人满意的关于小说家珍·斯塔福德的传略。当时斯塔福德已经与诗人罗伯特·洛厄尔离婚。迪迪翁尽职尽责地描述了斯塔福德关于长篇小说与短篇小说的适销性对比结果的深思,她的文字体现了一个非常优秀的学生所有的控制力和自信,但是没有一点儿人们后来会从她身上听到的那种声音的苗头。

迪迪翁获奖时还是伯克利的一名大四学生,她没有去巴黎,而是请求《服饰与美容》(VOGUE)在曼哈顿为她提供一份工作。于是《服饰与美容》把她安排到了文字编辑部,但是1956年秋天她就离开了。她那篇名为《向那一切道别》(Goodbye to All That)的著名的散文就是关于她最终再次离开纽约的经历的。在文章开头处,迪迪翁将这两次来到纽约的经历简化了。她提到自己第一次看到纽约是二十岁时来参加《年轻女士》的活动。但她在文章中讨论的大部分内容都是她第二次来这里之后的经历——从雇主告诉她要穿哈蒂·卡内基(Hattie Carnegie)的衣服,到穷得不得不在布卢明代尔百货店的美食店赊账,年轻人总是这样,即便已经破产了也还是忍不住放纵自己。

要说清楚的一点是,这篇文章中并没有什么实质性的谎言。对这两次到纽约的经历的省略是种微妙的处理,毕竟,绝大多数曾经来纽约工作的人都可以证明,她所描述的那种“没有什么是不可改变的;一切都在触手可及范围内”的感觉,是一种可再生的情绪,是可以被反复体会的。但是迪迪翁在这里使用的方法中有一点是我们要领悟的:实际上,她经常有意识地用她的经历创造一些不再仅仅是无畏的自我揭露的东西。

在《服饰与美容》工作时,迪迪翁最初被随便地安排到了广告部,后来又承担了多萝西·帕克曾经负责的工作:给插图写说明文字。到此时,帕克的编辑埃德娜·伍尔曼·蔡斯领导下的那种拘谨呆板的时期已经结束,《服饰与美容》变得更加雄心勃勃,特别是涉及出现在它的版面上的服装时。不过,《服饰与美容》编辑部里的知性腔调并没有太大提升。在这里工作的仍然是那些毫无疑问比迪迪翁富有,但既不特别有文学素养,也不特别有智慧的人。不过他们能够紧追潮流趋势,而潮流和趋势有时会引导他们找到非常优秀的作家。

迪迪翁总是这样讲述那段经历:她为《服饰与美容》写的第一篇署名作品其实是一次意外。因为当期杂志要出版的其他内容没能被按时提交,所以她写了一篇规定字数的文章作为替代。她想到的主题是对嫉妒本质的思考,但文章的内容并不那么令人信服。它提出的老套的观点是认为嫉妒在人的生活中发挥了一些影响:

去与任何从事涉及投入自我的工作的人交谈吧:比如一位作家或一位建筑师。你听到X曾是一位多么出色的作家,直到《纽约客》毁掉了他的名声;或者,不管黛安娜·特里林说什么,作家Y的第二本小说只会让我们这些意识到Y真正潜力的人感到失望。

如果这听起来像是一位为自己未来的辉煌职业生涯作准备的作家,那么我们有必要记住,此时的迪迪翁并不是在为一本在文学和思想方面受到尊重的杂志写作。《服饰与美容》在1961~1962年间许可她撰写的一些散文的主题有时似乎反映了迪迪翁内心的沮丧。它们都是关于自尊,接受拒绝的能力和情感勒索的。

迪迪翁当时不仅为《服饰与美容》供稿,她也与《假日》(Holiday)和《年轻女士》有合作。她告诉自己的采访者说:“我那时写的都是只为了发出去的文章,我对它们还没有真正的控制力。”那些作品在某种程度上确实像一个还在磨练文笔的作家的练习品。她没有把那些文章收录到后来的文集中,显然也是因为她不认为那是自己最好的作品。

迪迪翁偶尔也会为保守的《国家评论》撰稿,主要都是提供给书籍或文化专栏的。在这里,她能有机会针对一些容易被指责为用有文学性的语言撰写的自我安慰或肤浅的杂志娱乐以外的主题进行更充分的阐述。她可以写一些诸如评论J. D. 塞林格的《弗兰妮和佐伊》(Franny and Zooey)之类的文章。她对这本书作出了一种高高在上的专横抨击。她在文章中回忆起在一次聚会上:

还有一位令人惊叹的名叫萨拉·劳伦斯(Sarah Lawrence)的女孩儿试图跟我讨论塞林格和禅的关系。当看到我似乎没有回应时,她纡尊降贵地用她认为我可以理解的语言宣称:塞林格是世界上唯一能够理解她的人。

这一陈述在如今成了相当有戏剧性的讽刺,因为迪迪翁对于她之后的几代年轻女性的意义正在于,她们坚称迪迪翁在散文中阐述了她们内心最深处的想法。但是,当迪迪翁最初开始写作时,她并不打算以这种方式受到欢迎。她其实是在塞林格身上看到了推翻一个大人物的机会:她说《弗兰妮和佐伊》“是最终的欺骗”。她看到一个男人通过给予他的读者们一种他们好像属于一个知道如何比其他人活得更好的精英群体的感觉来取悦他们,而实际上他除了关注一些琐事之外什么也没做。他无非是肯定了其他人对于无足轻重的肤浅事物的迷恋,并通过这种方式向他们提供类似自助的东西而已。

同意她的观点的人之一就是在《哈泼斯杂志》上发文的玛丽·麦卡锡。此时距离应付将占据她全部精力的人们对《她们》的反应还有一年的时间,现在的她把最锋利的攻击都用在了这本书上。她也抱怨塞林格在琐事上浪费太多笔墨:比如用玻璃杯喝酒,或点燃香烟。然而,最让麦卡锡感到厌恶的还要数塞林格的世界观:即只有获得他信任的小圈子里的人才真实,其他人都在撒谎。她无法忍受在整个《弗兰妮和佐伊》的故事中挥之不去的西摩·格拉斯的不明不白的自杀。她想知道格拉斯为什么会自杀,无论是因为他的婚姻太糟糕还是因为他太开心。她文章中的最后一句话令人十分难忘:

或者是因为他一直在撒谎,他的作者一直在撒谎,一切其实都很糟糕,他只是在假装吗?

当时正是塞林格最受欢迎,但是即将去隐居的那段时间。而麦卡锡和迪迪翁对他的同样的厌烦恰恰揭露了他的一些东西:那就是塞林格只显露自己的表面。有趣的是,这两个女人日后也都会被同一把刷子抹上相同的污迹,她们都被称赞为无可挑剔的拥有独特风格的作家,但她们的想法和观察从未完全配得上她们优美的文字。

比如,当凯尔抓住迪迪翁“趾高气扬”的形象问题不放时,她正是在沿着这个思路争论。但凯尔知道,迪迪翁有技巧,即使在贬低她的时候,凯尔也承认迪迪翁可以闪烁出天才的光芒:“干冰般的句子里升起了创造性的烟雾。”凯尔只是希望迪迪翁能够表现得不那么受伤,不那么忧郁,概括地说,就是不那么像一位受害者。然而,这似乎只是她们在个人风格上的一种分歧:凯尔一生都在避免承认任何过错或弱点,特别是在她的文章中。

虽然现在的人很少这么想了,但这两个人也曾经为明确的理由成为工作上的对手。二十世纪六十年代,迪迪翁在《服饰与美容》担任过不长时间的电影批评家,凯尔差不多也是在那时加入《纽约客》的。迪迪翁拥有的空间比凯尔小得多,而且显然对电影批评界内部的战争不感兴趣。但她像凯尔一样,对流行禁忌持一种怀疑态度,并且对电影导演采用的某些情感许可缺乏信任。至少一次,在一部特定的电影中,凯尔呼应了迪迪翁的观点。1979年,《纽约书评》请迪迪翁评论伍迪·艾伦的《曼哈顿》(Manhattan)。结果迪迪翁交出了一篇与凯尔曾经的突破之作,即对《舞台春秋》的尖刻评判很相似的作品。迪迪翁在文章开头说“自我沉醉是和自我怀疑一样普遍的情绪”:

“当谈到与女性的关系时,我都可以得奥古斯特·斯特林堡奖(August Strindberg Award)了,”由伍迪·艾伦饰演的角色在《曼哈顿》中这样告诉我们;后来他对黛安·基顿说的一段台词会成为被经常引用和赞美的经典:“我从来没有和一个女人维持过长期的关系,反正不会长过希特勒和爱娃·布劳恩(Eva Braun)维持的时间。”这些台词毫无意义,也不好笑:它们只是“提及”,就像哈维(Harvey)、杰克(Jack)、安杰利卡(Anjelica)和《情感教育》(Sentimental Education)总会被人提及一样,聪明的谈话应该能体现说话者通晓文学和历史,更不用说娱乐行业了。

讽刺的是,尽管她对迪迪翁有很多抱怨,尽管她本人往往是赞赏伍迪·艾伦的作品的,但凯尔却和迪迪翁一样对《曼哈顿》感到无比愤怒,她也认为其中看似有深度的谈话不过是在掩盖其根本上的肤浅。一年之后,凯尔在评论《星辰往事》(Stardust Memories)时旁敲侧击地提到了《曼哈顿》:“除了伍迪·艾伦,哪个四十多岁的男人能把对青少年的偏好说成是对真正价值的追求呢?”

显然,迪迪翁在创作非虚构类作品时从来不会在使用“我”上遇到任何问题。但到了1964年,也就是她开始为《服饰与美容》撰写那些深入透彻的散文三年之后,她显然迫切想要写一些不以自己为内容的文章。她的生活也正在发生变化。她已经出版了一本不长的小说,名叫《河流奔涌》(Run River)。但这本书在书店的表现非常令人失望。这个书名是出版商选的,这本书的编辑完全改变了小说的形式,将其实验性的结构改成了非常传统的样子。迪迪翁也是在此期间与约翰·格雷戈里·邓恩结婚的。后者曾经是她的朋友,也是在她另一段为期不短的恋爱关系的最后阶段一直支持着她的人。这对夫妇决定放弃他们在杂志社的工作,搬到加利福尼亚州去。他们已经设定了到那里的电视行业中发展的模糊计划。

《服饰与美容》似乎还不想彻底失去迪迪翁,于是邀请她为该杂志撰写电影评论。1964年,迪迪翁在距离她结婚还有一个月时发表了专栏的第一篇文章,宣称自己的批评方法在某种程度上将是民主的:

直白地讲:我喜欢电影,我会以宽容的态度看待它们,哪怕这可能会让你觉得我头脑简单。一部电影也不是非得成为某种经典才能引起我的注意,它不非得是《奇遇》、《红河》、《卡萨布兰卡》或《公民凯恩》,我只要求它有自己的精彩之处。

她随后对《费城故事》、《壮志凌云》和《谜中谜》这几部电影都作出了积极的评价。此时凯尔还没能在主流电影评论界获得什么突破,《电影让我很生气》也尚未出版,但我们可以在迪迪翁的文字中看到一种相似的批评方法。而且迪迪翁也会用整个职业生涯来坚守一个观点——即使在毫无争议的垃圾影片中,也有出现精彩绝伦的时刻的可能。

除了迪迪翁之外,还有另一位作家在为《服饰与美容》评论电影,所以那些令人难忘的电影似乎总是轮不到她来写。尽管如此,她还是试着在有限的版面中写出有特质的文章,她的大部分评论都是明快活泼的,充满了俏皮话,看起来更像帕克而不是迪迪翁的文字。她讨厌《粉红豹》(The Pink Panther):“可能是有史以来人们唯一一次带着真实事物的平庸拍摄出的色诱。”她喜欢《琼楼飞燕》(The Unsinkable Molly Brown,又译《翠谷奇谭》),但评论黛比·雷诺兹(Debbie Reynolds)“倾向于表演成西部是靠上蹿下跳和对它大喊大叫而得来的。”她承认自己对于青少年冲浪电影情有独钟,“也许我应该尝试把这种热情说成是出于社会学角度的”。像凯尔一样,迪迪翁也讨厌《音乐之声》,并称之为:

比大多数电影都令人难堪的作品,好像是在暗示朱莉·安德鲁斯(Julie Andrews)和克里斯托弗·普鲁默(Christopher Plummer)这样的人完全不会受到历史事件影响似的。只要吹响曲调明快的口哨,把德奥合并(Anschluss)抛到脑后就行了。

然而,迪迪翁渐渐地对电影评论感到了厌倦。根据她的说法,《服饰与美容》因为这篇对《音乐之声》的评论太尖刻而解雇了她。(这成了她与凯尔的另一个联系,后者也是因为痛批这部电影而被《麦考尔》解雇的。)总之,当她和邓恩在《星期六晚邮报》上开辟新专栏时,她已经转向其他题材了。

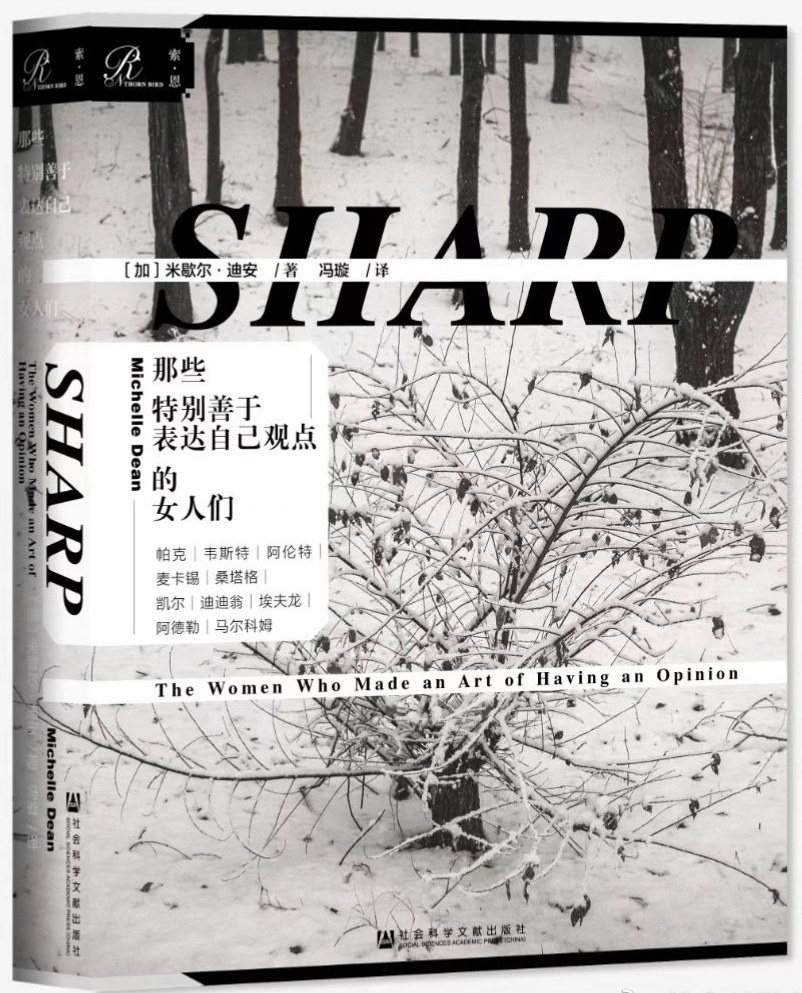

本文节选自《那些特别善于表达自己观点的女人们》,[加]米歇尔•迪安(Michelle Dean)著,冯璇译,社会科学文献出版社2020年7月出版。