大“鲵”志

王国兴的大 “鲵” 志

张家界日报记者 符晓

“中国娃娃鱼之父”王国兴在他70岁生日这天,郑重地向人们宣布,经过多年的努力,人们对娃娃鱼保护已成常态,张家界市娃娃鱼产业进入保护和开发并举的状态,全市大鲵养殖稳定在200万尾以上,张家界金鲵生物工程股份有限公司开发出“大鲵蛋白多肽”等新产品。

作为全国科普惠农兴村带头人,王国兴坚持不懈,致力于娃娃鱼繁育和产业发展40多年,从首次实现大鲵人工繁殖,到成立中国第一个大鲵国家级自然保护区、建立世界第一家大鲵生物科技馆,再到获得全国首个水生野生动物国家地理标志保护产品、国家地理标志证明商标,王国兴都立下了汗马功劳,张家界因保护与繁育大鲵,获得了“中国大鲵之乡”的美誉。如今已到古稀之年,他老当益壮,仍然在为娃娃鱼的保护和产业发展殚精竭虑。

说起娃娃鱼,他如数家珍:娃娃鱼学名叫中国大鲵,是我国特有的世界上现存个体最大的两栖动物,在地球上生存了3亿5千万年,是比恐龙还早一亿年的“地球纪念物”,被生物学家誉为“游动的活化石”。1988年,大鲵被列为国家二级重点保护野生动物,并被联合国《濒临野生动植物物种国际贸易公约》列为重点保护物种名录。上世纪80年代,野生大鲵资源遭受人为严重破坏,许多原有的分布区逐步绝迹。

王国兴(前左)在放流娃娃鱼

王国兴出生在娃娃鱼的故乡——桑植县芙蓉桥白族乡。当地山清水秀,动植物资源十分丰富,他小时候和伙伴们在潺潺的溪水里玩耍,经常发现有长着四只脚,五根指头的动物在水中爬行。老一辈告诉他,那是娃娃鱼,又叫“狗鱼”、“腊狗”,最长可活100多岁,当地流传为多子多福的“送子鱼”。长大后,王国兴就很难见到这种鱼了,他想,张家界有良好的生态环境,为什么就不能人工繁育它,为民造福呢?他一方面进行娃娃鱼的科学繁育研究,一方面为建立野生娃娃鱼保护措施和娃娃鱼资源的合理利用奔走呼号。

王国兴开凿人工隧道繁育娃娃鱼

上世纪九十年代初,人工催产娃娃鱼的技术曾获得成功,但是这种繁殖娃娃鱼的数量极其有限,而且畸形多,不易成活。其重要原因,就是人工繁殖娃娃鱼的养殖条件有限,达不到与天然的生态环境同等的标准。1995年,王国兴通过多年的实践,创造性的在桑植县芙蓉桥白族乡的合群村开凿602米的山洞,利用自然山泉恒温的隧洞繁殖娃娃鱼,通过打造人工隧道,模拟自然生态环境,发明人工繁殖恒温池道,使得娃娃鱼不仅能授精催产,且能有效的保证其成活,这样就彻底解决了娃娃鱼不能大量繁殖的难题。他用人工催产娃娃鱼获得了成功,经过几年的不断实践,摸索出了一整套人工授精繁殖娃娃鱼的实用技术,在2002年11月获得了国家专利局批准的两项专利,一项是娃娃鱼人工繁殖恒温池道,一项是养殖娃娃鱼的外观形象设计。他的发明专利的实际操作运用,对于娃娃鱼的保护开发具有重大意义,当时,中国工程院刘筠院士对娃娃鱼人工繁殖恒温池道评价:“国内规模最大,条件最好的娃娃鱼繁殖基地”,并欣然应邀担任了张家界大鲵核心保护区娃娃鱼研究所的名誉所长职务。国家知识产权局及对外贸易经济合作委员会评价此项专利:“该专利项目在开发与应用的前景上十分广阔,投资效益与社会效益极为显著,极具导入国内外市场价值。”王国兴的发明专利攻克了娃娃鱼的繁殖问题,也解决了一个世界性难题,使娃娃鱼这一珍稀动物繁衍发展,成为水产科学研究的一大成果。

人工放流娃娃鱼

“保护大鲵就是保护我们自己的美好家园。”王国兴清楚记得,自2002年以来,省、市、县相继成立了保护区管理机构,加强了渔政执法队伍建设,强化依法监管,严厉打击偷盗、贩运、经营野生大鲵的行为;先后完成了保护区11个核心保护站(点)建设,树立了130多块界碑界牌,配备了必要的交通、通信和监测设备设施;连续二十年放流大鲵苗种2.5万尾,救护野生大鲵3万多尾,野生大鲵种群自然增殖数量明显增多,基本恢复了保护区原生态环境。2006 年,娃娃鱼被确定为张家界的城市吉祥物,取名“纯纯”,这一新的城市形象有力地推动了娃娃鱼的保护和产业化发展。在张家界,娃娃鱼已经不仅仅是一个稀有的物种,更是一种吉祥的象征,是张家界良好生态的载体,是张家界生态文明的传承。

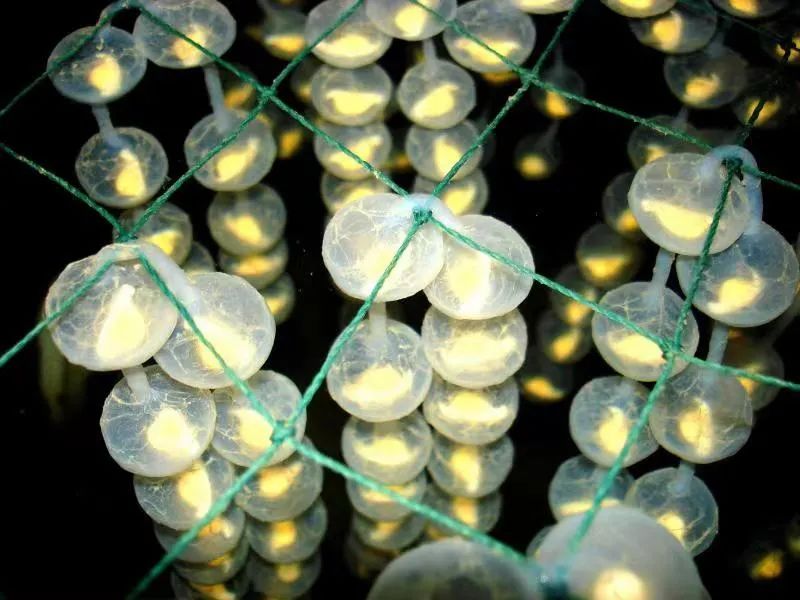

烟波浩渺,岁月无涯。三亿年前,极少数娃娃鱼因躲藏在深山泉水的洞穴中而逃过一劫延续至今,王国兴就抓住这一点,深入钻研娃娃鱼的繁育并成为毕生的追求,四十二年如一日,至今已将数万条繁殖的娃娃鱼幼苗投到溪沟和水库中。在他开掘的人工隧道中,所养殖的娃娃鱼由最初的几十尾已增至40多万尾,人工繁殖的娃娃鱼幼苗累计超过了280多万尾,目前,他一家人都在从事娃娃鱼的繁殖保护工作,其中三个孩子大学毕业后都回到了家乡创业,尤其是毕业于湖南农业大学水产养殖专业的儿子王建文,在繁殖娃娃鱼的实用技术上,已成了他的得力助手和传人。不久前,王国兴还在他人工繁育的娃娃鱼受精卵中发现了八胞胎。现在,王国兴已筹资2.3亿元,在市高新技术开发区建起了4500平方米生产、研发、销售中心,在桑植县建起4800平方米的养殖科普培训展示中心,在市城区建起大鲵科普馆,已完成投资1.8亿元,还计划与外商合作,在市内修建集观赏、科普、产品展示与科研于一体的娃娃鱼综合体等等,以期形成观赏性的新兴旅游项目。

人工繁育的娃娃鱼受精卵

他告诉记者,想把娃娃鱼科研项目做成上百亿的产业规模。早在1993年,张家界金鲵生物工程股份有限公司就成功繁育大鲵子二代,且驯养繁殖技术比较成熟,人工繁殖的大鲵数量累计达到41.5万尾,其中子二代约32万尾,已具备持续、规模化生产大鲵子二代的能力,可以按法定程序申请在国内各省市经营利用。最让王国兴难以忘怀的是,这些年来张家界市各区县政府相应制定实施了奖扶政策,集中人力、物力和财力,大力发展大鲵产业。全市通过举办首届张家界大鲵品牌推介展销会,组织游客“认养”放流大鲵,出版大鲵文化手册,“张家界大鲵”声名鹊起,蜚声中外。到2013年10月,全市94个乡镇中有56个乡镇发展销售张家界商品大鲵,驯养繁殖企业从35家增加到112家,大鲵养殖规模从51.2万尾增长到89.8万尾,2018年达到350万尾。

然而,市场风云变幻,近几年来,受新冠肺炎疫情及国内外经济下行压力影响,发育尚不成熟的大鲵市场受到严重冲击,加之大鲵产业缺乏品牌效应,只有集中人力、物力、财力发展大鲵养殖,利用良好的生态环境优势和旅游优势,切实改变我市大鲵产业长期处于‘弱、小、散’的状态。目前,全市繁育的娃娃鱼存量还有260多万尾,只要政策扶持到位,可迅速扩产增值。相关部门加强与科研机构合作研发,开发利用金鲵、金驰等公司获得的40多个国家专利技术,逐步挖掘大鲵保健、美容、抗辐射、抗癌等多种价值,深度开发大鲵精深加工产品;围绕张家界旅游市场,开发适应大众消费的休闲食品、冰鲜分割食品、营养方便食品等初级产品;利用“张家界大鲵”品牌,开发大鲵旅游纪念品、收藏品等衍生产品,把张家界建成全国大鲵科普教育示范基地、全国大鲵种质资源中心、大鲵产品研发中心、大鲵市场交易中心和大鲵旅游文化中心。

踏遍青山人未老,风景这边独好。通过自己甚至几代人的努力,大鲵已被列入全市优势农产品加工提升项目,全市将重点建设大鲵种苗生态繁育基地,建设标准化健康养殖示范基地和饵料鱼健康养殖基地。王国兴很坦然地道出自己的志向:希望把“张家界大鲵”品牌打造成继“张家界地貌”之后的又一张世界名片。

编辑丨刘子京

值班主任丨杨旭东

终审丨方西平

出品丨掌上张家界

本平台为张家界日报社所有。任何单位、个人使用、转载或者传播张家界日报社旗下媒体版权内容的,必须事先获得书面授权。除法定合理使用范畴外,未经许可,不得转载、传播其享有版权的作品(作品形式不限于文字)。

原标题:《大“鲵”志》