受够了国产剧滤镜

以下文章来源于不值得影评 ,作者肖瑶

不值得影评.

电影是一场梦,我们是鉴梦师。

作者 | 肖瑶

作者 | 肖瑶国产剧又掉进了群嘲的风口,这一次,是不忍入眼的滤镜。

▲《一见倾心》调整滤镜登上热搜

▲《一见倾心》调整滤镜登上热搜职(中年)场(偶像)剧《星辰大海》里,四十岁的刘涛被磨平了法令纹和鱼尾纹,但并不能凭空让她穿越回20岁,反而将刘涛身上最迷人的成熟气质,一扫而空;

▲《星辰大海》中的刘涛

▲《星辰大海》中的刘涛《嘉南传》里的十级高亮美颜,磨灭的不仅是演员脸上的表情神态,还有古装戏本该有的古典气质;

▲《嘉南传》中的鞠婧祎在滤镜中仿佛在“发光”

▲《嘉南传》中的鞠婧祎在滤镜中仿佛在“发光”民国剧《一见倾心》遭观众对滤镜的强烈吐槽后,后期团队连夜赶工,修改滤镜,可效果似乎并未尽遂人愿。

▲《一见倾心》滤镜调整前后对比(图源:新浪娱乐)

▲《一见倾心》滤镜调整前后对比(图源:新浪娱乐)于正新剧《当家主母》里大片大片的阴暗灰沉,又叫人直喷“看不清”。

什么莫兰迪色、高级色,流行着流行着,国产剧的质感,被一个个阴间滤镜给整流产了。

▲《陪你逐风飞翔》中的宋祖儿在滤镜下也失去了灵气

▲《陪你逐风飞翔》中的宋祖儿在滤镜下也失去了灵气同一部剧、甚至同一个场景内,不同演员脸上的滤镜也各有不同。

《女心理师》摒除剧情不谈,上一秒磨皮到发光的杨紫和下一秒痘印毛孔清晰可见的井柏然,实在不像在拍同一部戏。

▲《女心理师》杨紫和倪萍剧中面部特写对比

▲《女心理师》杨紫和倪萍剧中面部特写对比以上种种,由画面引起的不悦,也使得观众对内容的感知和接收效果大打折扣。

很多时候,后期是必要的,它可以统一画面风格、弥补拍摄前期、中期微小瑕疵等作用。

但近几年,后期的作用显然被放大化了。

国产剧近些年的调色,趋之若鹜地往高磨皮美颜、网红风靠近。古装剧与职场剧成为的重灾区。演员们白到发光的皮肤,脸庞水嫩如婴儿,别说毛孔,甚至连轮廓都模糊不清了。

▲《甜蜜暴击》中的关晓彤

▲《甜蜜暴击》中的关晓彤而滤镜的风格,也开始流于极端。

要么一白遮所有,要么就一黑到底。

今年7月,马伯庸小说改编、不老男神陈坤主演的《风起陇西》剧照流出来后,灰扑扑阴沉沉的画面,受到网友吐槽。

▲《风起陇西》画面灰暗,看不清人

▲《风起陇西》画面灰暗,看不清人而刚刚播出的新剧《风起洛阳》,许多画面更是阴沉至极,有的镜头连人脸都识别不出来,更不由得让许多观众“地铁老人脸”:

“这偷鸡摸狗的滤镜,生怕观众看清楚他们在干什么吗?”

滤镜糊了谁?

滤镜糊了谁?如同面膜一样的滤镜,有没有好处?

或许是有的。拍戏动辄数十数月,演员偶尔不慎张了颗痘,破了点皮,都可以靠滤镜遮丑。

不过,坏处更多。

光滑如画的滤镜压缩了人的立体度,只留下一对眼珠子和一张空口念台词的脸,有时候台词还不是演员自己念的。

▲国产剧《我只喜欢你》中的唯美风:暖色调柔光滤镜

▲国产剧《我只喜欢你》中的唯美风:暖色调柔光滤镜造成什么后果一目了然:角色失真,代入感不足,观影体验极差。

与皱纹、痘痘、毛孔一块儿被遮住的,还有演员脸上的肌肉走向与纹路神态,往小了说,眼泪、皱眉、微表情都被吃掉了,严肃一点说,多少角色的内心世界,多少演员的演技,毁于过厚的滤镜?

赵丽颖在《有匪》里的哭戏,能看出眼窝的色差,却偏偏看不见眼泪,拍摄过程中发挥得好好的哭戏硬生生被滤镜掳走了,观众都替赵丽颖“欲哭无泪”。

▲赵丽颖在《有匪》中哭不见泪

▲赵丽颖在《有匪》中哭不见泪另外,用过美颜相机的都知道,那些面部轮廓清晰、骨骼感明显,起伏有致的脸,是绝对不适合“一磨平”的,大明星用网红滤镜,反而会令人感到不适。

厚滤镜,不仅不能提升美人的颜值,反而会降低质感,让神颜变丑。

如果说,甜宠、偶像爱情剧里的高柔光滤镜尚且能忍,那历史剧、现实题材剧的“一磨平”,无疑会将写实质感大打折扣,让人实在无法不出戏。

今年八月播出的《亲爱的爸妈》,主题聚焦70年代到现代市民生活变迁,主角闫妮、王砚辉都算是演技派,但闫妮独享的“柔雾感”滤镜不仅与其他人格格不入,更让观众注意力从剧情转移到了对人物表情状态的讨论。

当现实主义题材不“现实”,其他都免谈。

▲《亲爱的爸妈》闫妮“柔雾感”滤镜

▲《亲爱的爸妈》闫妮“柔雾感”滤镜跑出来吐槽滤镜的不仅是观众,还有剧中演员自己。

《只是结婚的关系》里,演员钟丽丽通过P图调整自己被滤镜磨掉的卧蚕,还发微博吐槽“九敏(救命)”。

《新白娘子传奇》播出后,观众纷纷反映画面偏白过度,柔光太强,法海的抬头纹都没了,剧方紧急更换滤镜。

主角于朦胧发文调侃:“许仙的十级美颜滤镜正式下线,‘于清晰’同步上线”。

▲《机智的上半场》里李佳航因为被磨得五官模糊被观众质疑整容,本人亲自发微博回应和吐槽

▲《机智的上半场》里李佳航因为被磨得五官模糊被观众质疑整容,本人亲自发微博回应和吐槽这说明,至少有一部分演员,是能够清晰意识到,磨皮、滤镜是不合适的。

除了消灭皱纹和卧蚕的网红磨皮,被“滤镜”拉垮的观影体验,还可以是画面整体质感的“作妖”。

2018年爱情剧《我只喜欢你》,画面边缘一帧帧都弥绕着淡黄色的浊气,如坠烟雾弹,弹幕忍不住刷过“求求摄影师把烟掐了吧”。

▲《我只喜欢你》柔光滤镜遭吐槽

▲《我只喜欢你》柔光滤镜遭吐槽近期风口浪尖上的于正新剧《当家主母》,试图延续《延禧攻略》的画风,却没能将观众的新鲜感延续下来,灰扑扑的画面色调,带来的仍然是角色的面目失真和审美的乏味疲劳。

今年早期的《玉楼春》,用的是于正最爱的“莫兰迪”色,高级感见仁见智,但高光肯定是要看吐了。没有《红楼梦》的厚重意蕴,只有轻飘飘、质感廉价的白面馒头。

▲男角色白,女角色要比他更白,“比白”大会,演技白费

▲男角色白,女角色要比他更白,“比白”大会,演技白费你已经发现了,在以上列举的重灾区中,“于正”是个绕不开的名字。

从所谓“阿宝色系”的《宫》到“莫兰迪色”的《延禧攻略》,于正凭一己之力影响了很长一段时间内国产古装剧画面风格。

一两部或许无伤大雅,但大量复制后,总会显得腻味和乏味。

不过,对于正的多方位吐槽已经够多了,再赘述并无意义,毕竟人家也不会改。

▲在调色技术有限的年代,为了“夺人眼目”,于正乐此不疲地浸淫五颜六色的大染缸

▲在调色技术有限的年代,为了“夺人眼目”,于正乐此不疲地浸淫五颜六色的大染缸当人们开始下意识地反感“过度鲜艳”“过度光滑”,同时受到关注的还有古装剧里的服化道。

十年前的古装造型,虽然有的偶尔雷到过我们,但起码剧与剧之间、演员与演员之间,有一些差异度。

现如今,这部剧跳到那部剧,演员穿的衣服、做的发型美则美矣,雷同度却太高,已经到了“妈难认”的程度。

▲古偶剧撞造型现象已不鲜见

▲古偶剧撞造型现象已不鲜见厚重的滤镜已经让演员的面部细节消失,相似的服化道更是雪上加霜,人和人、剧与剧的区别在哪里呢?一时真是难讲。

要命的是,现在的这些新戏,经常在剧情方面更不值一提,故事之间的区别度更低。你拍师生恋,我也师生恋,你大女主,我更大女主,抄来学去,一锅乱炖。

正因为,“戏”已经被挤到了次要位置,画面上的炫技,才被摆到了舆论的中央。

这无法不叫人痛心。

近些年来,国产偶像剧作水准下降,演员表演打折扣,现在不仅没有纠偏,反而进一步压榨后期,连正常的审美也逐渐丧失,糊了演员的脸,糊弄了观众的眼睛。

滤镜是谁决定的

滤镜是谁决定的当今天井喷的吐槽掷向电视剧滤镜,观众脑海里第一时间也许冒出来些质疑与猜测,包括但不限于:

“会不会是化妆技术的退步或偷懒?”

“是不是为了赶进度,前期演员化妆、打光等等没到位,或者角色面貌状态不好,只能通过滤镜一抹平?”

▲《新白娘子传奇》中的鞠婧祎,被磨得从三维变二维

▲《新白娘子传奇》中的鞠婧祎,被磨得从三维变二维给演员修脸,是调色师的工作吗?

数字王国一线高级调色师马洛告诉我,“确实有一些中小型视效制作/后期制作工作室,会提供‘修脸’服务。但通常情况下,调色环节不涉及这样的特定需求。”

真正的调色师的工作,主要是保证视频全程光影与色调的统一,或者是特调某个场景、片段,来塑造出特定的视角效果,等等。

▲《满城尽带黄金甲》剧照

▲《满城尽带黄金甲》剧照绝大多数情况下,一部作品的色调是三方联手把控的。导演、摄影指导/摄影师提出主要要求,调色师做服务性工作。马洛自称其为“忠诚于影像本身的数字化再造。”

但当然,影视作品的主创团队们,拍摄、调色时也会受到外部的影响。所以不同的剧作之间才会表现出一些趋同的现象。

饱受滤镜之苦的观众也已作出总结:如今的三大主要视频平台,色调各成一派。

爱奇艺偏爱黑沉画面,腾讯经常有粉嫩柔光巨制,而优酷则经常雾蒙蒙。

▲三大视频平台滤镜特点

▲三大视频平台滤镜特点这些可能是有渊源的。

比如,爱奇艺在去年靠“迷雾剧场”搏得头筹后,彻底爱上了黑黢黢的阴森色调,朝着迷雾剧场走到“黑”。

灰暗色调与迷雾剧场的悬疑题材,可能相关。比如《八角亭》经常看得人昏戳戳,与雾雨连天的拍摄相关,也与全程多角度、克制的故事讲述方式相关。

▲《八角亭》中昏暗的画面视觉

▲《八角亭》中昏暗的画面视觉但一种理想化的“为故事服务”的调色师工作,应该是什么样子?

爱奇艺去年其实给出过一次相对漂亮的参考答案。

《隐秘的角落》里,主角朱朝阳面对妹妹掉下楼的一场戏,在剧中出现了两次,两次有截然不同的光影辅助。看着女孩掉下去,现实中用暖色调,记忆里用冷色调,结合台词,后者象征主人公的冰冷与阴暗心境。

▲《隐秘的角落》中,画面处理曾服务于剧情

▲《隐秘的角落》中,画面处理曾服务于剧情即便表面波澜不惊,人物的主观心理,却通过光影流变隐喻了出来。

不过,这样漂亮的、服务于剧情的调色,是相对稀缺的。

我们今天所面临的大部分调色,所服务的往往无关剧情,而只关乎于趋同、畸形的审美。

该重视了

该重视了如今,大部分数字电影、网剧都已大量采用 4K 数字摄影机拍摄,画面更高清,后期制作也愈加细分、精准。

可技术与设备上的进化,却似乎反而带来审美的整体倒退,令国产剧观众纷纷慨叹“今不如古”。

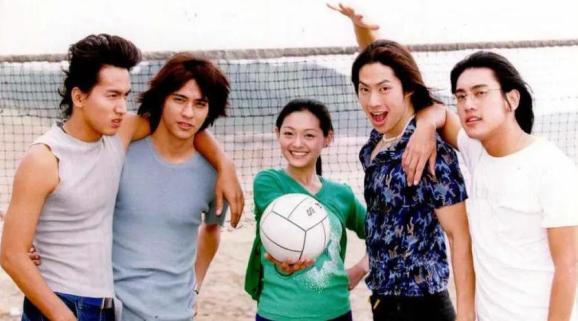

就拿最需要“俊男靓女”的偶像剧来说,古早那批台湾偶像剧《流星花园》《恶作剧之吻》等等,谁会注意到杉菜脸上的痘痘和湘琴脸上的油光?

道明寺的黝黑长脸反而成为一种性感。

▲《流星花园》主演们

▲《流星花园》主演们再看那几部出名的青春大戏,从《奋斗》到《蜗居》,演员的妆容无一不朴素甚至粗粝。这些演员的脸可能不完美,但绝不让人出戏。

当时的那些剧集,能让观众沉浸在剧情里,而不是去关注某一张脸上。他们的功夫在内容上。

因此,一味考究后期或许意义不大。“一部剧是如何炼成的”,包括前中期的制作蝶变,或许更是关键。

▲《蜗居》剧照

▲《蜗居》剧照今天,剧集的拍摄节奏越来越快,演员的档期难排,而且越来越多的岗位都是按天给钱,为了省钱、排档期,大量剧组疯狂赶进度,能省就省,能丢给后期就丢给后期。

不过,整体审美的变迁,也不能把锅全丢给制作方。

一张脸最终呈现在屏幕上的模样变化,背后是一条产业链上各环节与角色互相影响的结果,甚至包括观众的选择、饭圈的制约。

比如,2017年《欢乐颂2》开播,不乏观众纷纷吐槽“刘涛胖了”,因为影响美观,便提出“为什么不P一下”的质问和要求;

▲《欢乐颂2》剧照

▲《欢乐颂2》剧照2018年《斗破苍穹》里,少年吴磊脸上长了几颗青春痘,也因为“影响审美”,让观众觉得“不完美”,于是滋生出“节目组太穷,连美颜都舍不得开”等等荒唐的责备……

不全是巧合,那几年正逢粉丝经济、流量逻辑疯狂入侵影视圈的年代,“主角丑”会成为一条差评的原因,演员的斑点、皱纹都会成为被批判“形象管理不佳”的重点。

▲《斗破苍穹》剧照

▲《斗破苍穹》剧照日韩风席卷的同时,也为荧幕审美带来了幼态化、漫感化等特征,观众对美的评判与接受标准,变得严苛,也变得单一起来。

久而久之,对脸蛋的“无瑕疵”审美趋向,逐渐成为剧方重要考虑因素。

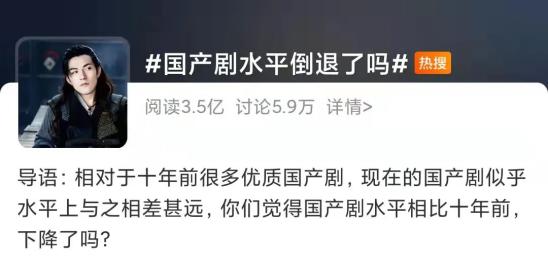

而如今,有一波观众终于审美疲劳,开始要求反思了。

▲微博话题#国产剧水平倒退了吗#登上热搜

▲微博话题#国产剧水平倒退了吗#登上热搜是该反思。

反思一下是什么磨灭了让演员真实面对镜头的勇气,它相关的不仅是演员、剧组、投资人,还有观众。

反思一下观众真正想要看的、好作品的标准是什么样子的?基于这个标准,对剧本、演技、以及后期重新提出要求。

当后期变成作品“偷懒”的借口,当过量的磨皮与高光成为演员表情不到位和怯于露丑之心的遮瑕膏,好的内容就离我们渐行渐远了。

今天的吐槽和嘲笑,都是为国产剧下发的病危通知书。

是时候重视起来了。

作者 | 肖瑶

作者 | 肖瑶编辑 | 季洁

排版 |June 菲菲

原标题:《受够了国产剧滤镜》