武与汉之间·江滩与码头①:再见,滨江公园

2013年6月,汉口江滩,武汉防汛纪念碑。这里是1969年,为纪念1954年武汉抗洪胜利而建。 本文图片除有署名外均为谌毅图

午后是一场缓缓的滑落,在一天中如此,在一个世纪最后那几年中的每一天,就更是如此。我们这代人的少年成长,与二十世纪的落幕同步。

那天,我们共骑一辆自行车,在大马路上走之字,有时我坐在后架上够着脚蹬,把龙头交给前座的黑皮,有时反过来。自行车在码头和柱廊间的街面上来回晃荡,直到狠狠撞上一株法桐。

躺在地上,呼吸放肆,疼得痛快。光打在树后墙体的方石上,偶尔晃动,意味不明。

那是在汉口沿江大道上,很长时间没有车经过,只有老房子的拱卷柱廊列队朝江。此刻,江汉关的钟声从《东方红》改回《威斯敏斯特序曲》已有几年,时间依然是无法穿透的迷雾。我们无法想象未来,并且很快就饿了。

我们不是北野武《坏孩子的天空》里的平成废柴,汉口也不是贾樟柯《站台》里1980年代的汾阳县城。停滞时空里的少年都有着一样的无以自处,而当破晓前的微茫与荷尔蒙的暗涌同时抵达,少年也会最早感到懵懂的躁动。

大洪水

世纪末空旷的汉口沿江,后来我只在因疫情而封城期间的航拍画面里见过。少年时的寂静城市,仍是记忆中挥之不去的图景。

1990年代初,三年“治理整顿”刚过,虽然肉不太够吃,我还是长高了十几公分。广播里,新上台的美国总统是个年轻人,说他要搞什么“信息高速公路”。我开始独自穿过从大智门火车站到江边一路上的那些银行、教堂、洋行、公寓、仓库、花园洋房,穿过同时弥漫着阴沟与油烟气息的联排里分,抵达滨江公园大门。

滨江公园挨着粤汉码头,我的目的地是那里的游泳池。水池边放着彩色躺椅,背后就是江面,泳道上空彩旗飘飘,打盹的救生员任由高音喇叭放歌,经常是童安格的《忘不了》:为何一转眼/时光飞逝如电/看不清的岁月/抹不去的从前……

几乎每个暑假,我都会来这个泳池,直到有一年,刚跨过防水墙上的大门,就一脚踩进了江水。趟水走过去,整个游泳池已经与江面连成一片,只剩下小半截铁丝网围栏露头。五颜六色的躺椅、救生圈浮在水上,洪波起伏,仿佛还在随着童安格的歌声摇荡:何不让这场梦/没有醒来的时候……

那应该是我最后一次见到老滨江公园游泳池。高中毕业后,过江去武汉大学念书,第二年暑假就碰上了1998年的大洪水,听闻一位大领导提着喇叭站在龙王庙江水里慷慨陈词,我的第一反应是“滨江公园已沉没”,救生圈和躺椅在脑子里漂来漂去。

我微不足道的直觉没有错。那场大洪水似乎“冲走”了开埠以来汉口江滩上的一切,仿佛那些场面原本就是如梦浮云。

首先是当年货运码头陆续全部外迁,同步是江滩整治,老滨江公园消失,汉口江滩公园工程上马开工。然后是2011年,落成投用不到二十年的武汉港新客运大楼停运,改成科技馆,长江干线客运码头退出汉口沿江。曾经“门泊远东万里船”的汉口沿江,只剩下公交轮渡之类市内码头。

这是一个长达一个半世纪的历史图景的终结。

2008年,武汉,长江上的轮渡。

汉口城堡

让我们回到1864年汉口被赋予“形式”的那一刻。

那是汉口开埠后的第三年,出于防备捻军的需要,地方官绅修建了汉口城堡。汉口关乎帝国财税命脉,此地不是此时才值得保护,也不是历史上第一次受到威胁。显然,开埠后,汉口的安全不再只是一个内政问题。

城堡的方位,大致自今天硚口路汉水河岸,沿中山大道,到一元路长江岸,城外是护城河,再往北的内陆则是一连串茫无头绪的沼泽漫滩。城墙只有北段而无沿汉江、长江段,没有实现围合,因此更应被称作“长墙”而不是城墙。

西南东三面面向汉水、长江敞开(1931年大水漫城后,江堤才有了点系统),北面被护城河和沼泽包围,这让汉口成为某种“岛屿”城市。汉口与它北面的内陆腹地乡村长期缺乏密切连结,而与水面航路上的远方产地或市场区域关系更紧密(遥远的洞庭湖远比就在身后的“堤外”重要得多),这就像地中海南岸的迦太基城在(前六世纪控制西地中海后)很长时间里从未深入过背后的突尼斯腹地,而是与隔海的西班牙、撒丁或西西里更加亲密。

关于这一点,美国汉学家罗威廉(William T. Rowe)在其名作《汉口:一个中国城市的商业与社会》中如此阐述:

“尽管沿江、汉地带的人口比朝向陆地的那边稠密,但人口密度并不是自江边向陆地逐渐减少,而是引人注目地陡然下降。玉带河外面是一些主要由勤快的城里人培种的菜园子;再过去则围绕着一大片少人居住的沼泽地,叫做“堤外”,这里与鳞次栉比的码头区相比,显得非常冷落……汉口的基本特征之一就是它隔离于其紧挨着的内地……”

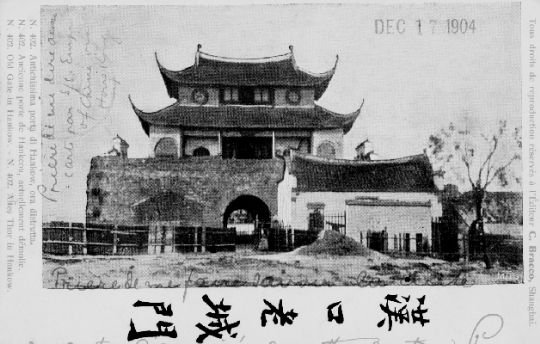

1904年的汉口城堡。 长江商报 图

汉口城堡起于硚口码头,终于今一元路的码头。前铁路时代,汉口几乎所有重要码头(还有当时的租界,租界突破城墙范围几乎与铁路时代到来同步),都在城墙翼护之内。

这让人想起同样拥有连接东西两岸的“长墙”,以长墙翼护港口法勒戎(Phaleron)和比雷埃夫斯(Peiraeus)的前五世纪雅典,它和汉口一样不依赖邻近内陆腹地供应城市所需,而是通过与东地中海沿岸各地客商交易获取。

南北大动脉的中点

开埠前,汉口是一座汉水码头上的城市,开埠后,码头又很快成为原本荒芜的长江岸线的主角,轮船、趸船、栈桥、仓库和各种港口设施占领了视野,码头统治了江滩。

到抗战前,武汉长江岸已有99座码头,其中绝大部分密集分布在汉口沿江近四公里岸线上,形成了龙王庙至江汉关地段以长江干线客运码头为主、江汉关以下以货运码头为主的格局。到1985年,汉口沿江仍有93座各类码头。每条通向江边的道路尽头,都会正对至少一个码头,直到我的少年时代仍是如此。

汉口自上世纪初成为铁路枢纽,这非但没有冲击码头,反而造成进一步刺激,各方争相修筑从京汉铁路干线到江边码头的轻便铁路(如一元路、三阳路一度都有这种铁路),邻近大智门火车站的法租界形成了汉口最早在中山大道(即原城堡一线)以外的市中心景观。轮船连接着汉口港和上海,而铁路能帮助汉口港更快地吞吐内陆,总体效率超过传统的汉水等支流航道。

更为独特的景观则出现在1930年代粤汉铁路通车后:至少在1957年以前,无数来自京汉铁路沿线的旅客重复着和我少年时一样的路线,他们在大智门火车站临时下车,带着车票和行李,穿过光怪陆离的法租界,来到粤汉码头,坐粤汉轮渡到达对岸,然后困守数小时;与此同时,列车在大智门火车站卸下乘客后,驶向江岸车站附近专用码头,分组上船渡江,登陆武昌后恢复编组,再接载等候多时的乘客重新登车,继续开往南方,直到粤省广州。

汉口码头就这样成了南北大动脉的中点,京汉-粤汉列车一度不得不在这里“出轨”,凭借江面上的“体外循环”接续国之命脉。碰上天气恶劣,渡船停航,乘客莫名夜宿汉口,也是家常便饭。

当代乘客需要乘坐机场接驳车中转航班,当年的乘客则是乘坐长江轮渡中转列车;暴风雨或空中管制不时笼罩二十一世纪的内地机场,暴风雨或战乱则席卷二十世纪的扬子江面。作为乘客的我们依然身不由己,始终置身于可能被卷入延误的旅途,有时是被自然气候,有时是被文明季候延误。

2009年5月,武汉汉阳,江汉桥下伸向汉江河道中的码头(现已停用)。

在老武汉的概念里,滨江公园和粤汉码头互为对方的影子,无法分离。1955年,粤汉码头由市政府(位于原德国领事馆)对面搬到蔡锷路口(原法租界福煦将军路)对面,把地方腾给新建的滨江公园。1957年,火车改走新建成的长江大桥过江,粤汉码头此后成为市内轮渡码头。此前的1950到1956年间,新政权逐步接管外商码头、私营码头,直至将全部码头收归国有,汉口航运随之逐步内向化。

尽管今天的粤汉码头早已从“一个国家的渡口”降为城市内部的公交渡口,不复南腔北调、繁忙嘈杂,但它的影子,上世纪末的滨江公园,依然保持着码头公园特有的大杂烩气质,那是一种由于长期面向“流动人口”而形成的无常形态,一团饱满的怪力。

除了游泳池,这里还塞下了溜冰场、保龄球场、露天电影院、KTV、花鸟市场……夹杂着不明身份的码头库房、临时建筑,无法计数的游商摊贩、闲杂人等,一切都没有经过明确规划,各种业态像野草一样随心所欲地出现、移动或消失,人一踏进大门就掉进了无形流动的漩涡,热闹浮躁应接不暇。惟有公园一角的抗洪纪念碑还保有几分清静,浮雕红旗抑制着空气,只是碑身写满了青年人的性饥渴胡话。

2013年6月,汉口江滩,游泳的人。

江滩公园的“倾城之恋”

老滨江公园也是当代武汉人印象中最老牌的江滩公园,但几乎可以肯定不是最早的。一位名叫夏洛蒂·安德森·李希的美国女性,在她晚年写给子孙的回忆录里提到:

“玛格丽特被迪克的房友——汤姆威森和一个标准石油公司的单身汉追求。我被你们的父亲和港口炮艇上的一个船员追求。我们在跑马场的游泳池游泳、跳舞、看电影。那时候,我知道我已爱上你们的父亲。1926年的10月10日,武昌投降。我和你们的父亲在汉口江滩公园里坐着的时候,他向我求婚了……”(引自董玉梅主编,《百姓回忆》,武汉出版社,2008年出版。下同)

那时年轻的夏洛蒂是武昌城内文华学院的单身女外教。当她从庐山度假归来,却发现武昌这个平时“晚上关起城门被城墙圈着的城市”,此时已被北伐军包围封锁,一行人回不了学校。

围困是城墙宿命的召唤,武昌的危机当时不难预见,夏洛蒂自认是无知使自己陷入围城外的流离,十分懊悔自责。

正如十几年前,先是收留私制炸弹的共进会员孙武,后是收留孙武的敌人、从武昌城惶惶逃离的湖广总督瑞澂;一年后的八月间,收留从北伐阵营中决裂离开的红色革命者秘密开会;十二年后作为沦陷区中的孤岛,收留挤满地下室和阁楼的逃亡者,——汉口的租界岛屿,在1926年的北伐洪流中收留了无法回到武昌围城中的夏洛蒂。随后,夏洛蒂就像落水者遇见了浮木,在彼时被码头和军舰环伺的汉口江滩公园,收获了一场“倾城之恋”。

1926年,武昌码头。 天下老照片网 图

她很抱歉地埋怨,汉口英租界庇护所里老鼠成灾,声称怕它们“超过怕炮弹”,那是免于炮弹的租界流亡者才有机会拥有的烦恼,不到半年后,庇护过她的英租界就将不复存在。后来她相信,武昌城最终开门投降,更多是由于长达四十天围城造成的饥饿,回到城中时,她发现“街上基本看不到狗”。在武昌城下前后两次攻城受挫、吃尽了苦头的北伐军,很快就拆掉了作为“封建堡垒”象征的城墙。

夏洛蒂的遭遇证明,至少早在1926年,江滩公园就作为码头的伴生物与后者共同占据了汉口岸线。逾一个世纪的时间里,汉口码头留泊随波而来的命运,命运则在江滩公园上演流离的悲喜。