和草间弥生齐名,她来上海用丝线编出绝美世界

原创 外滩君 外滩TheBund

盐田千春25年以来

规模最大最全个展

终于来到魔都

我们和她聊了聊

她一手编织的梦幻世界

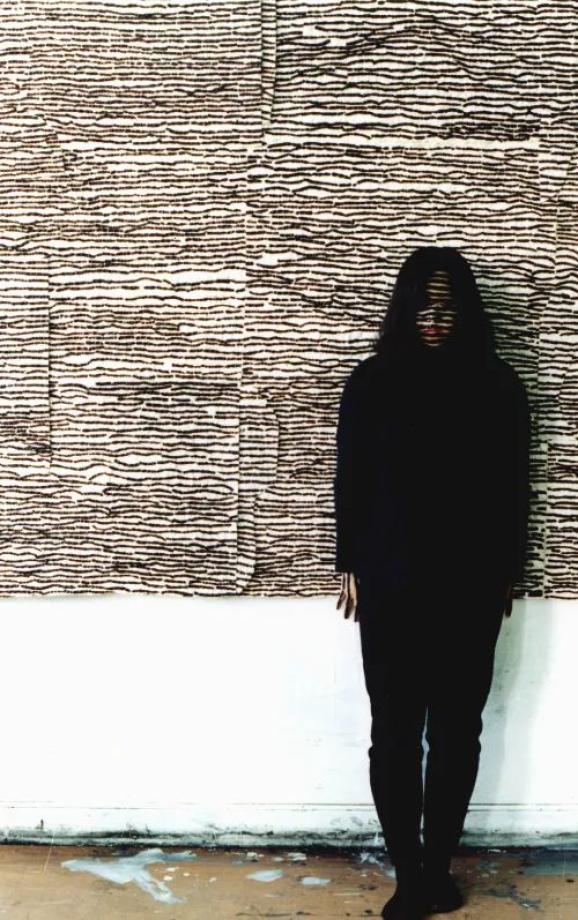

盐田千春,摄影:Sunhi Mang,图片由盐田千春工作室提供

让波点风靡世界的草间弥生,大家再熟悉不过了。

而与这位“最贵女艺术家”齐名的盐田千春,则是把东方丝线玩到极致的第一人。

《上锁的房间》,摄影:Masanobu Nishino

《我们将去往何方?》。2017/2021,摄影:Guan-Ming Lin,图片由台北市立美术馆提供

29岁时,她凭借装置作品《皮肤的记忆》一鸣惊人。不久后,就将日本文部科学大臣颁发的新人奖收入囊中。

《从沉默开始》,摄影:Yasushi Nishimura

2015年,她代表日本出席威尼斯双年展,参展作品《手中的钥匙》再次震惊世界。

《手中的钥匙》,2015,摄影:Sunhi Mang,第56届威尼斯双年展展览现场 © VG Bild-Kunst,德国波恩,2021和盐田千春

此后,盐田千春这个名字开始成为各大艺术节、顶尖美术馆的常客。

2016年悉尼双年展、濑户内海艺术祭、2018越后妻大地艺术祭、2019年新泻双年展等重要盛事上,都有她的身影。

《最后的希望》,摄影:David Ruano

迄今为止盐田千春一共举办过300多场展览。

2019年的个展《颤栗的灵魂》在日本东京森美术馆开幕,参观人数直接打破建馆以来最高纪录。

《我们将去往何方?》,2017/2019,摄影:Kioku Keizo,图片由东京森美术馆提供

这位年近半百的艺术家拥有一双带着魔法的双手。在她手下,单一的线变成了亦真亦幻的情景剧。

每个走近它们的人,都能在其中共鸣到细腻的情绪。

《串联微小回忆》,2019,摄影:Sunhi Mang,图片由东京森美术馆提供

下周,其规模最大的个人巡展将来到上海龙美术馆(西岸馆)。

展览囊括了艺术家25年以来最重要的作品,包括装置、雕塑、影像、素描、舞台设计原稿等。

趁着这个机会,我们与她聊了聊最近的生活,和她一手编织出来的艺术世界。

01

艺术节的香饽饽,

个展第一站就突破纪录

在东方文化里,线是再平常不过的材料。最早的记忆可以追溯到2000多年前的中国丝织业。

日本人也喜欢用线来比喻人和人之间的连结。

对盐田千春来说,线是她与宇宙产生联系的材料。一根线代表了开始,当她开始构建几何形状,无数根线交叠、缠绕之后,形成了特有的空间,也产生了能量。

其中最具代表性的,就是以“船”为主题的创作。

《方向》,摄影:Tetsuo Ito

第一次在展品中使用“船只”,是在水城威尼斯。

2015年盐田被选为日本代表,前往意大利参加第56届威尼斯双年展。

她将收集到的5万把钥匙,用400千米纱线串联起来,悬挂在威尼斯特有的贡多拉船之上,并取名为《手中的钥匙》。

《手中的钥匙》,2015,摄影:Sunhi Mang,第56届威尼斯双年展展览现场 © VG Bild-Kunst,德国波恩,2021和盐田千春

“威尼斯到现在还没有汽车,仍然使用运河和航船作为主要的交通方式。”盐田千春说,“而我用那一串串钥匙比作一个个人,因为贡多拉不仅运输货物,人们也会在船上认识、交流,分享一段旅程。”

最终这组作品因其压倒性的视觉冲击力,成为当年最有话题性的展品之一。

《手中的钥匙》,2015,摄影:Sunhi Mang,第56届威尼斯双年展展览现场 © VG Bild-Kunst,德国波恩,2021和盐田千春

我问她,你最喜欢的作品是哪个?

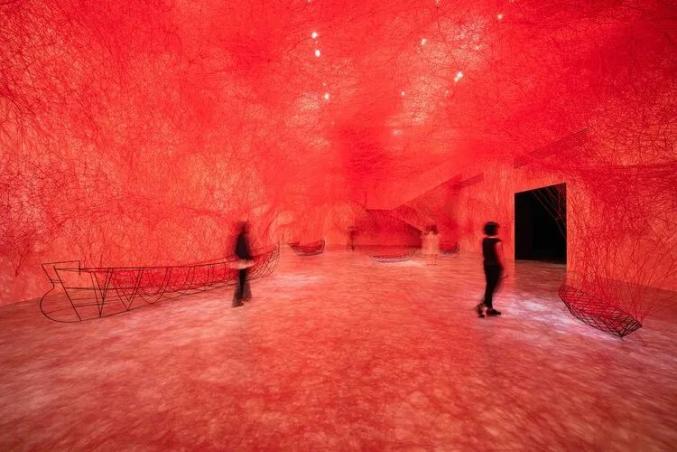

盐田千春毫不犹豫地回答,《未知的旅程》。

总长280千米的红色丝线从天花板上倾泻而下,将黑铁丝做的航船捆绑在中央。

这种错视感,正传达出了埋在她心中已久的困惑:“对我来说,船就象征着出海旅行,我坐在船上是很孤独的。”

《未知的旅程》,2016/2019,摄影:Sunhi Mang,图片由东京森美术馆提供

可在这条漂泊的船只上,却也弥漫着家的气息。

小时候,盐田的父母在大阪工作,而老家在高知县,所以一家三口常常从大阪南港坐船去看祖父母。

每次航程都要经历一整个夜晚,等到第二天早上8点左右,朝阳渐渐照亮了海面,船只才开始缓慢靠岸。

下船后,父母和当地朋友们用高知方言熟稔地聊起了天。可盐田却觉得,轮船好像把自己带到了另一个国家,周围的一切都那么陌生。

因此在她心中,家和未知的旅途逐渐划上等号。

《未知的旅程》,2016/2019,摄影:Suhni Mang,图片由东京森美术馆提供

说起盐田千春最受欢迎的作品,不得不提2019年森美术馆入口那件《我们将去往何方?》。

65艘全部由毛线手工编织而成的白色帆船,从11米高的美术馆天花板上倾泻而下,轻盈又梦幻。

每艘船都仿佛逆流而上的个体,朝向天空,和当时年幼的盐田千春一样,对未来有点胆怯,也充满期待。

《我们将去往何方?》,2017/2019,摄影:Renato Ghiazzo,图片由Fondazione Merz 提供

盐田千春很喜欢黑塞的一句诗,“不管路把我带到何处,那里都会有令人怀念的灶火在燃烧。只是我从来不曾感受过什么是自己的国家、自己的故乡。”

对她来说,故乡这个词或许复杂了些。但从密密麻麻的丝线中,我依稀能感受到她表达的温暖。

02

多变的艺术生涯,

想要传达人与人的连结

盐田千春今年49岁。她在日本出生长大,5岁就开始学画画。

12岁时,她毅然决定长大后要成为一个艺术家。

当时她来到父母开办的工厂里玩耍,看到每个工人站在固定位置上制作运输鱼类的木箱。每个动作都是重复的,而这个动作每天都要做1000遍。

盐田心想,以后绝对不做这么枯燥的事情,而要做更有创造性的工作。

盐田千春,1994,摄影:Ben Stone,图片由盐田千春工作室提供

在盐田千春的艺术生涯中,贯穿了许多转折点。

最早她是学油画的。在澳洲当交换生时,她突然发现,二维画面已经无法满足自己的表达欲了。

《颤栗的灵魂》森美术馆展览现场,摄影:Suhni Mang,图片由东京森美术馆提供

24岁大学毕业后,她飞往德国,投入著名的行为艺术教母玛丽娜·阿布拉莫维奇门下。

这个时期盐田尝试用前卫的行为表演,探索自身与外部世界的关系。

《无题》,2001,摄影:Sunhi Mang,图片由盐田千春工作室提供

渐渐地,盐田千春开始摸索到更适合自己的表达介质——丝线。并随之开启了新的艺术尝试。

这一阶段的代表作《沉默中》,就是缘起于9岁时的一次火灾带给她的创伤记忆。

邻居家失火后,他们把燃烧的钢琴扔进院子。火苗在钢琴身上发出的声音,好像在演奏最后的乐曲。

而在《沉默中》中,她重演了这个凄美的过程。

《沉默中》,2002/2019,摄影:Sunhi Mang,图片由东京森美术馆提供

《聚集——追寻归宿》,则是用440个手提箱和线制作而成的。

盐田千春一直有收集旧物的习惯。有次在收集箱子时,偶然看到其中一个里面留着一张破破烂烂的行李清单。她发现列出来的物品,和自己清单上的几乎相同。

虽然不认识行李的主人,但她却觉得对方好像近在咫尺。

《聚集——追寻归宿》 ,2014/2019,摄影:Kioku Keizo,图片由东京森美术馆提供

几乎是同样的方式,她曾花一年时间收集到2136双旧鞋子,邀请鞋子的主人们写一段自己想分享的话。

有人捐出了婚鞋,有人捐出了已故丈夫的鞋子。

还有一位轮椅上的老人,本以为双腿能康复,特地买了双新鞋,可惜最后还是不能下地走路……

《与DNA的对话》,2004,摄影:Sunhi Mang,荷兰阿珀尔多伦博物馆“闪耀的美丽”展览现场

在荷兰展出时,有人看到它便想起了奥斯维辛。

那些真实使用过的物品被放射状的红线捆绑在一起,好像在那个时代分享命运的人们。

无论是战乱,还是日常生死,面对生活变幻时,人们总会感到有些相通。

《与DNA的对话》,2004,摄影:Sunhi Mang,荷兰阿珀尔多伦博物馆“闪耀的美丽”展览现场

03

一线一宇宙

这两年间,盐田千春的生活很简单。癌症复发的她接受了一段时间的治疗,康复后遇上疫情。原先频繁的出国旅行、参展活动一一取消。

她干脆抛开这些,全身心扑在手头的工作上。就连自己的家,也安在工作室里了。

当被问及爱好时,盐田对我说,“没有其他的爱好,艺术就是我的爱好,就是我的生活本身。”

盐田千春,2020,摄影:Sunhi Mang,图片由盐田千春工作室提供

所以,她几乎每天都待在柏林东部的工作室里。这是一栋800平米的老厂房,铁丝、样板、纸板箱随意堆着,不加修饰的天花板上悬挂着一些造型的雏形。

里面最多的,还是大大小小的线团。

这25年里,线成为她最主要的创作材料,流程几乎不变:

先在纸上画草图,再用合适的材料做出一些小样,然后按照小样和基础三角形的形状开始编织。

所有线都绑在铁架上,方便固定。整个造型做完后,盐田给每一面涂上胶水,晾干后就会变得很结实。

盐田千春计算过,大约每10个线球可以做出一个小型结构。

而根据作品具体尺寸,这个结构可能需要制作几百次、几千次,甚至上万次。

《颤栗的灵魂》森美术馆展览现场,摄影:Sunhi Mang,图片由东京森美术馆提供

整个过程繁琐又冗长,而盐田千春却在重复中进行着一种“不重复”。

因为她的每件作品都不一样。

每次展出结束,所有的织线都会被剪断。

在下次展览之前,盐田会提前几个月到展馆内观察场地面积、天花板高度,甚至想象观众走进来后会产生什么样的感受,然后针对具体情况,重新编织作品。

《离开我的身体(局部)》,2019,摄影:Sunhi Mang,图片由东京森美术馆提供

“如今,我创作的时候不仅仅在重复,也是一个冥想的过程……我住在自己的想象中,只要还有想象力,就会不断创作下去。”

为了表达不同的情绪,盐田还会使用三种颜色的织线。

每种颜色都有各自的寓意:红线是忧愁和不安,黑线是恐惧,白线则象征开始时的纯洁,同时它也是白菊的色彩,代表了终结。

《方向》,摄影:Sunhi Mang

盐田千春说,“看到大家注视着眼前的装置作品,暂时忘记了忙碌,露出感动的或者觉察到什么的表情,我就会觉得自己得到了拯救。”

无数人也在她编织的丝线宇宙中,一次次被治愈。

《串联微小回忆》,2019/2021,摄影:Guan-Ming Lin,图片由台北市立美术馆提供

今年2月,盐田千春在德国国王画廊展出了新作《我希望……》。

这件作品的灵感来自这两年来受困于疫情的人们。

她邀请了10000个来自世界各地的人,在红色纸片上写下心愿,并把它们挂在红绳上,黑色的小船,承载着它们重新起航。

那一刻,人们的希望仿佛有了重量。

《我希望……》 ,2021,摄影:Sunhi Mang,德国国王画廊展览现场

盐田千春说过,艺术大多数时候是视觉产物,但如果想把观众带到视觉以外的领域,就要打量时间。

她用一根线,串起了无数人的故事。

他们来自世界各地,甚至来自不同的时间,而盐田千春的双手让我们触摸到这些悲欢离合的温度,也治愈了自己。

因为她编织的不仅仅是线,还有对人类生命的爱和尊重。

—— Q&A ——

Bund=外滩 the Bund

Shiota=盐田千春 Shiota Chiharu

Bund:在这次龙美术馆(西岸馆)展出的作品中,哪个是你自己最喜欢的,为什么?

Shiota:我自己最喜欢的作品是一入场就能看到的《未知的旅程》,因为这个作品中使用了红色丝线,这是我作品中非常重要的元素,它包含了连接人与人的意思。

Bund:你的作品中常常出现和东方文化相关的内容,比如灵感来自于“庄周梦蝶”的表演装置艺术作品《睡梦中》。还有大量以东方丝线为材料的作品。你觉得自己受到东方文化影响多吗?为什么?

Shiota:我到24岁为止都住在日本,在日本学校上学,接受教育,所以东方文化的影响当然是有的。但我来德国也有大约25年了,在东方和西方生活的时间差不多久了。而且,我在欧洲的时候会思考亚洲的事情,反过来在亚洲的时候会思考欧洲的事情。因此,对自己当下身处的地方和对面的世界都能看得更清楚。

《内与外》,2009/2019,摄影:Sunhi Mang,图片由森美术馆提供

Bund:你的作品中常常会出现他人的旧物,比如鞋子、行李箱和钥匙。在收集过程中,你有没有遇到什么有趣的故事,可以和我们分享一下吗?

Shiota:在收集行李箱的时候,有次我打开一个旧箱子,看到里面有一张破破烂烂的 “行李清单”,上面写着出去旅行时都要带些什么。读了之后我意识到,这和我现在的清单非常相似。这个时刻我觉得那个行李箱的主人离自己很近,尽管我们并未见过。这件事给我留下了深刻的印象。

Bund:本次展览中有一些新作是你在病痛期间创作的。现在身体恢复得怎么样?当时你抱了怎样的心态去创作?

Shiota:决定这次展览的次日,我得知12年前的癌症复发了。化疗期间,我思考了很多关于死亡和灵魂的事情,因此将这次展览命名为《颤动的灵魂》。现在的状态很好。

Bund:经过治疗之后,最近的生活状态怎么样,可以和我们分享一下大概的日程表吗,平时除了工作还有什么爱好?

Shiota:经过手术和化疗后,我现在的状态很好。日程的话,因为新冠而发生了很大的变化。新冠之前,我常常去外国,去到当地的美术馆,在现场制作作品。但现在因为新冠,去到当地变得困难了,所以我待在柏林的时间变长了。我基本就在自己柏林的工作室进行作品的制作。我在制作作品以外没什么特别的爱好,艺术就是我的爱好,是我的生活(方式)本身。

《时空的反射》,2018,摄影:Suhni Mang,图片由东京森美术馆提供

Bund:上海这座城市让你印象最深刻的是什么?这次来到上海你最期待的是什么?

Shiota:我已经来过好几次上海了。2017年的时候在上海当代艺术博物馆参加了一个集体展。龙美术馆的这次展览是我在中国的首次个展,因此我自己也非常期待。印象最深的还是龙美术馆的规模之大。我惊讶于这种压倒性的存在感,同时也为能在这里办展感到高兴。

Bund:中国有许多年轻人都很喜欢你的作品,也喜欢和它们一起拍照。现在很多人都喜欢在美术馆拍照、自拍,你怎么看待这件事呢?

Shiota:2019年东京森美术馆的展览会上也有很多人在自拍。我想很多人起先并没有思虑太多,只是因为大家都这么做就照做了吧,但逛着逛着会想试着更专注地欣赏作品吧。然后,很多人会渐渐忘掉自拍,不知不觉间热切地欣赏起作品,进入艺术的世界。听说有很多人反复去看我的展,对于有很多人愿意再看一次,更深入地了解我的作品,我感到非常高兴。

文、编辑/Itsuki

图片来自盐田千春工作室、龙美术馆(西岸馆)

部分资料来自盐田千春、Bloomberg、Designboom

以上内容来自「外滩TheBund」(微信号:the-bund)

已授权律师对文章版权行为进行追究与维权。

原标题:《和草间弥生齐名,她来上海用丝线编出绝美世界》