回看文艺复兴时期的大转折,文化自信源于“发明”新的文学语言传统|此刻夜读

文学报 · 此刻夜读

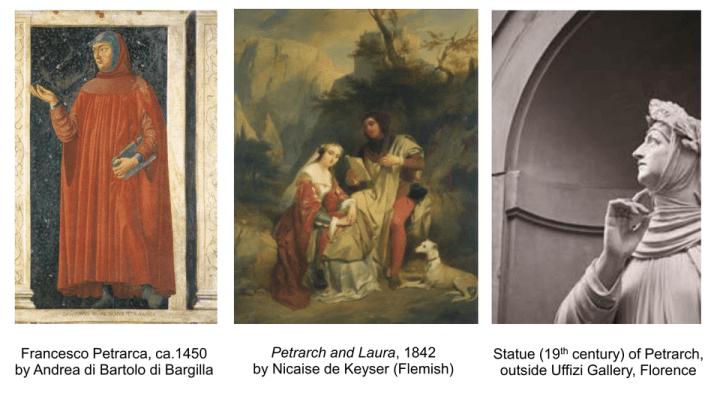

1336年4月,后来被誉为“意大利文艺复兴三杰之一”的彼特拉克(Francesco Petrarca)登顶法国南部普罗旺斯地区的旺图山。这是西方世界历史的一个包孕绽出时刻:正是在此并以此为标志,近世欧洲迎来了文艺复兴的第一缕曙光。站立高山之巅,俯瞰下界人间,彼特拉克不禁心神激荡,同时也倍感孤独,如其事后所说:“我突然产生一种极其强烈的欲望,想重新见到我的朋友和家乡。”这时他信手打开随身携带的《忏悔录》,正好看到第十卷第八章中的一段话:“人们赞赏高山大海、浩淼的波涛、日月星辰的运行,却遗弃了他们自己。”彼特拉克顿时醒悟:原来,真正的高山,或者说真正需要认识和征服的对象,不是任何外界的有形存在,而是“我”的内心。后续的生命中,他一直自称“热爱知识远远超过拥有知识”,“是一个从未放弃学习的人”。

从中世纪到文艺复兴,当时的人文学者对文明的焦虑以及对未来世界的渴望,与今天的现代人有许多相似之处,如今我们身处互联网、人工智能、云计算、量子传输、虚拟增强现实技术乃至“元宇宙”概念,似乎再一次站在了人类文明通往未来世界的关口,却无法断言它的准确方向。回顾文艺复兴时期,英语文化的自信崛起,尝试觉醒去超越代表博雅形象的希腊语、拉丁语,由此进入未来世界,这一过程是否能为今天的我们寻找到一些答案?

“现代文学”的发生

文 / 张沛

历史自觉的本质即是现实的超越。不过,这种超越——就文艺复兴诗学而言,它既是一个心理事件,也是一种效果历史——最初表现为对古人的崇敬、皈依和模仿。英国古典学者罗杰·埃斯科姆(Roger Ascham,1515—1568)的《论教师》(The Schoolmaster,1570)即传达了这一时代诗学精神的早春消息。埃氏重视以拉丁语文为基础的人文教育,强调经典翻译训练是人文教育的基本方法,而这一方法的核心就是“模仿”。如其所说,“模仿”是学习一切语言(包括母语和“雅言”即古典语言)和学问的不二法门,其具体途径是效法古代的典范作家,如维吉尔之效法荷马、西塞罗之效法德谟斯提尼、贺拉斯之效法品达、泰伦斯之效法米南德。不过埃斯科姆也提醒读者:再好的翻译也只是不得已而为之,它如同人工安装的木腿或假翼,走得太快或飞得太高就会有跌倒和坠落的危险。

那么,是否因此更应该提倡母语写作呢?却又不然:与古代希腊语和拉丁语相比,英语是一种没有“文化根柢”和“智慧果实”的语言,它适合口头表达,但是难以胜任书面写作,特别是诗歌(包括乔叟的作品):它的用韵习惯是蛮族(匈奴人和哥特人)作风,而它在格律方面(尽管取法乎上,即古典诗歌传统)也有先天的缺陷,即其长于抑扬格(carmeniambicum)而短于英雄体(carmenheroicum)。在这里,我们看到了古人(古希腊罗马)和今人(英国)的第一次对决:尽管今人处于绝对的下风,但他毕竟作为对手而不是跟班或学徒站到了诗学文化的竞技场上。

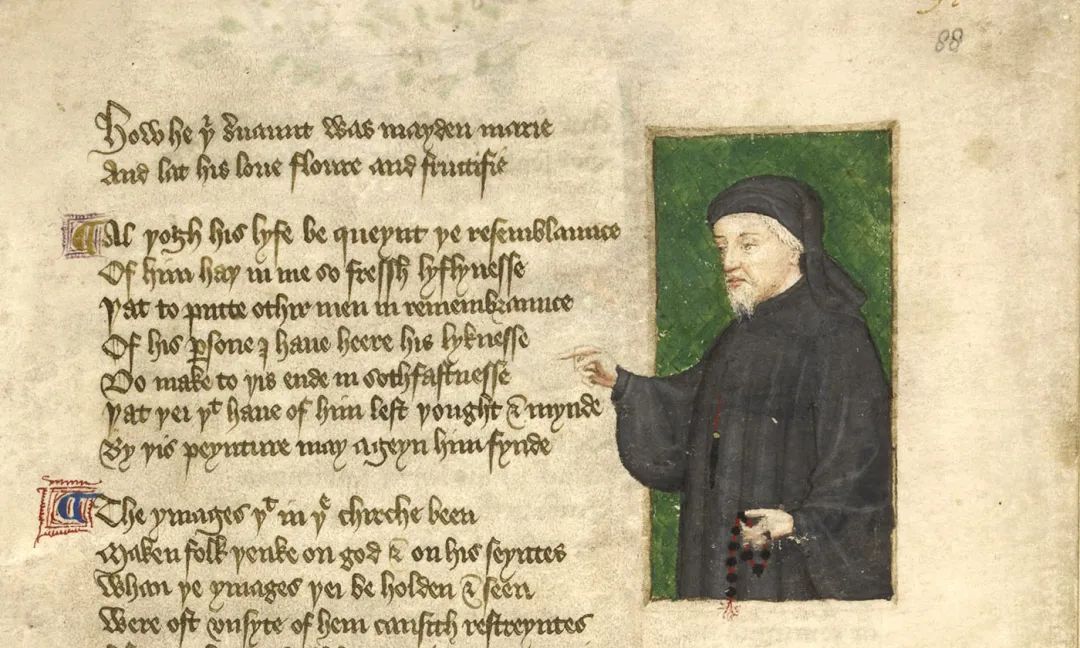

作家乔叟

今人觉醒了。觉醒的今人此刻不再满足于单纯的模仿,而是将目光转向自出机杼的发明。1575年,英国文人乔治·盖斯科因(George Gascoigne,1542—1577)——他是神化歌颂伊丽莎白一世(这后来发展为英格兰的民族国家偶像崇拜)的第一人——在《英语诗歌写作刍议》一文中倡议“用英国话而不是其他语言方式写诗”;我们看到,这个“其他语言”或者说外语包括了古典语言(如希腊语、拉丁语)和意大利语、法语等现代语言。四年之后,英国未来的桂冠诗人埃德蒙·斯宾塞(Edmund Spenser,1552—1599)也在信中向挚友加布里埃尔·哈维(Gabriel Harvey,c.1552/3—1631)直抒胸臆:“为什么我们就不能像希腊人那样拥有我们自己的语言王国呢?”他反问对方(哈维此前请求他写诗“遵守法度”,故有此说),并恳求他或是发来有关诗学“艺术的法则”,或是“遵循我的法则”,以免自相矛盾或顾此失彼。这是一道非此即彼的选择题:古人还是今人?斯宾塞的答案不言而喻。

青年斯宾塞的自我主张(self-assertion)标示并且引领了英国的文艺复兴诗学的现代自觉:今人的时代到来了。在英国,正如在意大利和法国一样,今人的自觉同时意味着现代民族——英格兰民族——精神的文化自觉。菲利普·锡德尼(Sir Philip Sidney,1554—1586)的《为诗申辩》即为这一时代精神的传神写照。在正面阐述诗歌的价值并反驳了“诗歌之敌”的指控后,锡德尼进而谈到英国本土的诗歌传统:如其所说,英格兰像继母一样对待她的诗人,而英国的诗人,除去乔叟、萨里伯爵及斯宾塞等二三子之外,也确实乏善可陈;以戏剧为例,“我们的悲剧和喜剧”既无雅正的内容,也未见有高超的技巧,例如它们未能遵守时间和地点的统一,甚至出现了非驴非马的“悲喜剧”,但也由此摆脱了词格、词性、语气、时态这一“巴比伦塔的诅咒”而变得极是简易;与之相应,英语可以说是一种理想的诗歌语言,例如意大利语元音太多、荷兰语辅音太多、法语的重音总在末尾,再如意大利语没有单音韵、法语没有三连韵,唯独英语因其音节灵活多变而适用于古今一切诗律。在此锡德尼将古今诗法对举——这在文艺复兴英国尚属首次——并以英诗为后者代表,事实上发布了(英国)现代民族语言文学的权利宣言。

锡德尼并不是一个人在战斗。几乎和他同时,诗人加布里埃尔·哈维也在和挚友斯宾塞探讨英国诗歌的未来发展时提出(1580):历史自然形成并为大众普遍接受的语言习惯——如单词重音——是“唯一正确和权威的法则”,古人(如希腊人)的伟大典范和今人(如意大利人)的先进经验值得学习,但他们亦非尽善尽美,事实上“我们的语言”足以媲美这个世界上“最好的语言”;后来他更是宣称今天的英格兰已经成为“新的帕那索斯和另一个赫利孔”云云。哈维极力推崇“高贵的锡德尼”和“文雅的斯宾塞”等当代英国诗人,而他本人很快也被列入了英国民族诗人的先贤祠。1586年,威廉·韦伯在《论英语诗歌》一文中将哈维与斯宾塞并称为“英国最罕见的才子和最博学的诗歌大师”,即是明证。

韦伯《论英语诗歌》一文的意义尚不止此。他自道写作的初衷乃是有感于英国诗歌发展不尽人意,希望通过自己的批评勉励“我们的诗人”奋起直追而后来居上。为了证明英国拥有和“举世无双的希腊人”与“闻名遐迩的罗马人”一样“敏锐的才子”,他在文中列举了英国自诺曼征服以来从“好学者”亨利一世、“第一个诗人”高尔(John Gower,c.1330—1408)、“英国诗人的上帝”乔叟到“诗才无与伦比”的斯宾塞和哈维等学者诗人。在他之前,爱德华·科克曾将乔叟、斯宾塞和锡德尼并举为英国诗人的代表,锡德尼本人则推许乔叟、《官员镜鉴》(The Mirror of Magistrates)的作者、萨里伯爵和斯宾塞(出于谦虚,他没有谈到自己;其余更是自郐无讥)。相比之下,韦伯的英国诗人名录更加丰满和具体,基本涵盖了诺曼王朝以来的各个历史时期,同时兼顾母语和古典语言的创作与翻译,进一步证成或者说“发明”了英国现代文学的传统。与此同时,韦伯也呼吁英国诗人不必拘泥古典诗律,而更应“建立我们自己的规则”,通过优秀的英语作品(例如“与忒奥克里托斯的希腊语作品或维吉尔的拉丁文作品相比亦毫不逊色”的《牧人日历》)证明“自身就是足够的权威”,与盖斯科因、斯宾塞、哈维、锡德尼等人前后呼应而一脉相承,构成了英国现代民族文学自我意识的合唱共鸣。

选自

《莎士比亚、乌托邦与革命》

文 / 张沛

华东师范大学出版社

2021年11月

新媒体编辑:郑周明

配图:历史资料

原标题:《回看文艺复兴时期的大转折,文化自信源于“发明”新的文学语言传统|此刻夜读》