苏丹政变史:军队与苏丹的政治经济学

本文作者Magdi el Gizouli是苏丹学者,原编者按由长期关注中东和北非的社会活动家Shireen Akram-Boshar撰写。本文于11月7日发表于Spectre Journal。

原编者按

2021年10月25日,以阿卜杜勒·法塔赫·布尔汗将军(Abdel Fattah al-Burhan)为首的苏丹军队发动政变。他们逮捕了苏丹过渡政府成员,并宣布进入紧急状态,以恢复军人统治。在此之后,苏丹爆发大规模抗议和罢工,上百万人拒绝在军事统治下恢复“正常”。他们在几乎完全断网的情况下设置路障、组织抵抗委员会,并重启苏丹2018-2019年爆发,如今停滞不前的革命。

2018年到2019年,苏丹人走上街头,结束了奥马尔·巴希尔的三十年统治,然后是起义的代表们在2019年底与军方达成了一份脆弱的权力分享协议。这份协议开启了两年的反革命僵局。而这两周发生在街头和军队之间的激烈斗争则是在这一切之后。2019年的权力分享协议是一个危险的让步,它中断了革命的进程,并为几乎不可避免的军事接管奠定了基础。如今,权力斗争仍在进行,军队面临着强大的抵抗和革命力量。军方也至今无法实现苏丹人民所要求的文官政府。苏丹作家和政治分析家马格迪·吉祖利(Magdi el Gizouli)在这篇讨论历史背景的文章中,将苏丹今天的状况描述为苏丹厚重而漫长的反帝国主义、劳工与反军政府历史的最高点。而一切又和很大程度上在帝国主义下形成的一种政治经济结构相结合。

——Shireen Akram-Boshar(社会活动家、研究者,长期关注中东和北非)

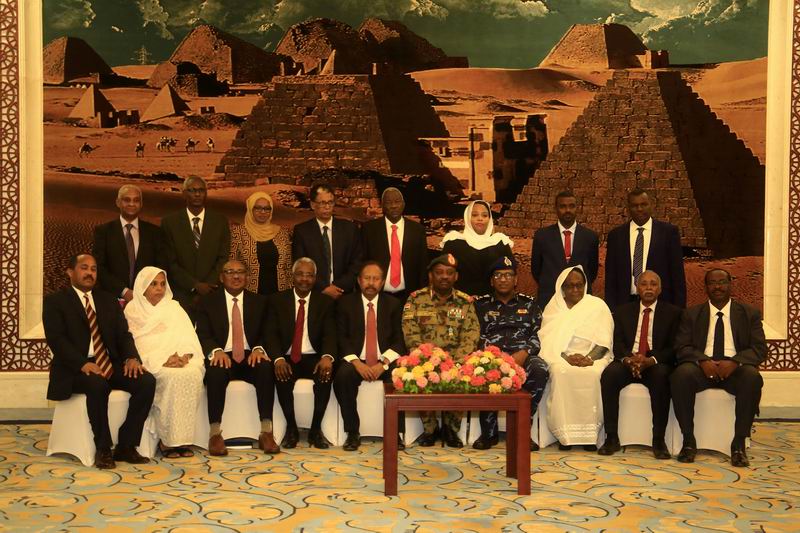

苏丹过渡政府总理哈姆杜克(前排左五)在首都喀土穆与内阁成员合影。

政变的先声:1950年代苏丹的援助、棉花和反帝国主义工会

一些人把10月25日发生的事情称为军方“企图政变”。但要我说,这就是一场军事政变——而不是什么“企图”。命名上出现这一混乱大概是因为这是一场由军队领导层设计和执行的政变,而不是心怀不满的小资产阶级性格的军官。后者无视指挥系统并与同龄的平民——大学毕业生和专业人士们结盟。就此而言,它属于苏丹近代史上的两类政变中的第一类,意即“总司令政变”。

但要恰当理解事件的进程,我们需要回溯一下历史。在历史上,与这次政变类似的,是1958年11月易卜拉欣·阿布德将军(Ibrahim Abboud)的政变。阿布德掌权于执政集团分裂的时刻。当时他实际上是受到时任总理阿卜杜拉·哈利勒(Abdalla Khalil)的邀请掌权的。哈利勒本人是一名前军官,他邀请阿布德来叫争吵不休的政党们闭嘴,并在统治集团中集中权力。

1956年6月,阿扎里(Ismail Al-Azhari)领导的苏丹独立后第一任内阁垮台,哈利勒的政府随后掌权。当时,苏丹的政府预算依赖于一个单一的出口项目——棉花。当时苏丹在青白尼罗河之间推动国有的大型棉花种植计划——杰济拉计划(Gezira Scheme)。杰济拉的棉花佃农发起一场运动,要求获得更大的利润份额并重新调整生产关系,他们的运动日益激进化,威胁着政府的棉花收成。1953年,在之后苏丹共产党的前身“反帝阵线”(Anti-Imperialist Front)帮助下,杰济拉佃农联盟成立。1953年12月,成千上万的杰济拉佃农游行到首都喀土穆,占领了市中心的广场,要求英国殖民统治刚成立的过渡自治政府承认他们新生的联盟。这场发生在遥远而尘土飞扬的苏丹的运动,是一次超前的“占领”的运动。

1956年1月,在苏丹刚庆祝独立几周后,白尼罗河上科斯蒂附近的焦达(Jouda)燃起了激进的运动之火。白尼罗河地区的农民效仿杰济拉的佃农工会,在1955年中组建了自己的工会。焦达私营泵站计划的棉花工人也举行罢工,以抗议延迟交付其微薄的棉花收益份额。劳工们大胆地威胁到了苏丹作为一个国家赖以生存剥削制度。独立后的苏丹政府极为焦虑,以致命的暴力应对劳工罢工的挑战。超过300名佃农在田地中被枪杀,或在过度拥挤且通风不良的拘留室中窒息而死。

苏丹的棉花出口进一步遭到了苏伊士运河断航的打击——在埃及总统纳赛尔宣布运河国有化后,英法以三方对埃及发动战争,导致苏伊士运河从1956年10月到1957年3月全面停航。苏丹在1955-56年度共生产了441000包棉花,比上一年度增长了9%。加上1954到55年度的库存,出口销售量达到了559000包,但由于运河关闭而中断了对欧发货。1957年苏丹的出口收入急剧下降。棉花价格从新作物上市前1957年3月的每磅77美分下跌到了1959年2月的每磅30美分。1957年,苏丹的棉花出口量下降了50%。1958年更是创下历史新低。

这立即转化为了一场预算危机。在1957-58两年间,苏丹的贸易逆差总计为2740万苏丹镑,经常账户逆差为3430万苏丹镑。作为总理哈利勒对这些危机的反应之一,苏丹外交政策坚定地面向资本主义西方,包括向以色列示好。1957年2月,哈利勒向美国政府寻求经济援助和军事装备。议会外的苏丹共产主义反帝国主义阵线和议会反对党民族联合党(NUP)发起了一场反对美国援助的激烈运动。哈利勒最终怒不可遏,并要求军方领导层自行处理。总理欢迎的1958年11月政变结束了短暂的议会制阶段。军方领导层称,如果他们不出手干预,苏丹将被纳赛尔的埃及吞并。

易卜拉欣·阿布德将军和他的军政府继续推进阿卜杜拉·哈利勒的美国援助计划,并与纳赛尔的埃及就阿斯旺大坝淹没苏丹瓦迪哈尔法(Wadi Halfa)地区的金钱赔偿进行谈判。由于这些资金流入,苏丹在1959-62年间的净转移支付盈余为2250万苏丹镑。军政府通过压制劳工和横向扩张杰济拉计划(西南延伸计划于1962年启动)来提高棉花产量,将苏丹的出口量从1958年危机年的4470万苏丹磅推高至1959年的6800万苏丹磅,然后是1960年的6400万苏丹镑,1961年的6130万苏丹镑,1962年的7970万苏丹镑。

由此我们可以看到,苏丹军方一直在通过军事干预消除统治集团内部的派系争端,并在预算紧缩和民众激进化时期保护利益集团的利益。这些干预的特点是,既在国内加强剥削,又通过外交政策在短期内管控预算问题。

如今的布尔汗将军很可能考虑了阿布德将军的先例。他在10月25日军方收拢权力的讲话中提到,他已向过渡总理阿卜杜拉·哈姆多克(Abdalla Hamdok)提供了与他合作并促进权力更平稳巩固的机会。然而,他也敏锐地提到到苏丹现代历史上的另一位总司令政变,即1985年4月6日苏瓦尔·阿卜杜勒·拉赫曼·穆罕默德·达哈卜将军的宫廷政变。那场政变推翻了尼迈里将军。布尔汗提到这一先例是追求“民主化”的典范。”达哈卜将军曾经是尼迈里的国防部长。在1985年3月和4月反对政权的民众抗议高峰期,他介入推翻了长达16年(1969-85年)的独裁者尼迈里,并宣布自己担任过渡军事委员会主席。达哈卜监督了一个短暂的一年过渡期,并最终将权力移交给了萨迪克·马赫迪(Sadiq Al-Mahdi)担任总理的民选政府。

在这个短暂的过渡期间,达哈卜将军的军事委员会确保阻止民众起义的激进要求,包括寻求通过谈判解决苏丹南部的内战,拒绝尼迈里政权实施的紧缩措施,解散尼迈里的安全机构,并起诉该政权的坚定支持者。达哈卜将军以一名站在人民意志一边的仁慈军官的形象进入史书。但他也设法保护了与尼迈里结盟的全国伊斯兰阵线(NIF)的领导人们。他们在三月/四月的起义中也是民众的怒火所指。达哈卜将军于1987年成为全国伊斯兰阵线的人道主义和传教机构——伊斯兰召唤组织(Islamic Dawa Organization)的主席。在1989年6月30日全国伊斯兰阵线策划的使奥马尔·巴希尔上台的政变中,达哈卜也发挥了重要作用。

作为反革命复辟的政变

达哈卜将军1985年的政变让军队在过渡时期的决策过程中拥有了一票否决权,并大大打破了了3月/4月起义点燃的民众运动势能。2019年发生了类似的情况。军方领导层在抗议运动的压力下于2019年4月11日逼迫奥马尔·巴希尔(Omar Al-Bashir)下台,目的是确保对巴希尔之后的政治权力分配拥有否决权。布尔汗10月25日的政变则是2019年4月11日部分停滞的政变的实现,该政变由在巴希尔统治下发展起来的军事-民兵-安全综合体的领袖实施。军方与“自由与变革宣言”力量(FFC)联盟经过两年的共存才明确其形式。在这一过程中军队对2018-19年广泛的革命运动保持防御姿态,直到它能够继续开展进攻。从这个意义上说,布尔汗将军10月25日的政变符合一场复辟的条件。

苏丹总统奥马尔·巴希尔参加夺回阿布克索拉的仪式

然而,从统治集团的角度来看,这两年的时间是有益的。在10月25日政变当天,布尔汗将军赞扬了哈姆多克总理本人,并对双方合作取得的成就表示赞赏。他还将哈姆多克内阁进行的“经济改革”——国际货币基金组织规定的严厉紧缩一揽子计划进行下去,其中包括取消燃料补贴,严重缩减小麦、电力和药品补贴,取消美元复汇率制度,以及苏丹货币进入浮动汇率。

此外,哈姆多克的内阁设法使与美国实现关系正常化。华盛顿将苏丹从“支持恐怖主义国家”名单中删除,并取消了长期制裁,以换取苏丹重新调整外交政策并与美国支持的中东政权保持一致。军方在2020年2月布尔汗与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡的会面中发挥了领导作用,启动了喀土穆和特拉维夫之间关系的正常化,最终苏丹在2021年1月签署了美国和以色列牵头的新巴以和平协议——亚伯拉罕协议(Abraham Accords)。作为回报,美国向苏丹提供了急需的财政援助、重债穷国倡议(HIPC)下的债务减免计划,以及为饥肠辘辘的城市提供小麦。

当巴希尔当年开始实施和之后的过渡政府同样的紧缩措施时,他在城市面临强烈抵抗,最初是在2013年9月,当时他呼吁快速支援部队(RSF)民兵在喀土穆街头向抗议者开枪,在2018-19年,军事-安全-民兵综合体最终将他视为值得抛弃的负担。同样,巴希尔也曾试图与美国解决问题,首先利用他手下的安全体制为中央情报局提供服务,然后他破坏苏丹与伊朗的关系,转而与沙特阿拉伯和阿联酋结盟。为了满足他的新主顾,巴希尔甚至派出军队和快速支援部队去参加沙特在也门的战争。巴希尔领导下的执政党——全国大会党的高级官员甚至提出了与以色列关系正常化的想法。巴希尔的尝试并没有拯救他。年老的独裁者无法摆脱伊斯兰运动的包袱,他的“贱民”地位难以挣脱。尽管他尽了最大的努力,但还是无法转变为与美国结盟的地区安全架构中的可靠盟友。

布尔汗还在哈姆多克的成就中提到了朱巴和平协议(Juba Agreement for Peace)。政府与达尔富尔的主要反叛运动于2020年8月签署了一系列财富和权力分享解决方案。这些反叛运动包括了由易卜拉欣(Jibreel Ibrahim)领导的正义与平等运动和由明纳维(Minni Minawi)领导的苏丹解放运动,以及由马利克·阿加尔(Malik Agar)和亚西尔·阿曼(Yasir Arman)领导的苏丹人民解放运动北部派系(SPLA/M)派系,以及几个较小的派系。协议内容包括新组建一支军队——政府赞助的民兵。哈姆多克总理内阁的这些成员和“自由与变革宣言”力量的政治家们在这些交易的实现过程中起到了至关重要作用。巴希尔已经与相同的反叛团体达成并破坏了几项协议,在他的统治下不可能有可信的和平进程。

过渡政府的政治经济学

过渡时期始于一份浮士德式协议——苏丹军事-民兵-安全综合体的领导人与“自由与变革宣言”力量、政党联盟和专业协会的政治家之间的协议。在2018-19年的抗议运动的革命势头下,这份协议被推上了历史前台。朱巴交易则为最初设想的双边协定引入了第三方。回头看来,布尔汗的政变取代了“自由与变革宣言”力量的政客,转而支持“朱巴伙伴”。在政变前的喀土穆街头,“自由与变革宣言”力量和那些先前作为叛乱分子的“朱巴伙伴”的冲突,已经在街头以集会和反集会的形式,以尖刻的印刷或网络媒体的形式,延烧了一段时间了。

“自由与变革宣言”力量政治人物和反叛领导人之间的基本分歧,很大程度上与苏丹的传统标准划分线重叠:外围与中心、农村与城市、沿尼罗河讲阿拉伯语的人和gharaba人(来自苏丹西部的人),或喀土穆与其他人相比。事实上,“自由与变革宣言”力量的政治人物和反叛领导人属于两个截然不同且相互竞争的社会和政治网络。第一个跨越了受过大学教育的国际大都会喀土穆的社会世界,横跨拥有研究生学位和国际就业市场经验的讲英语的侨民,后者则延伸到苏丹饱受冲突蹂躏的腹地,在那里枪支基本上已成为一种生产资料。

苏丹城乡辩证矛盾的物质基础,从苏丹的进出口数据中就可窥见一斑。粗略地看一下苏丹的外贸平衡,就可以破除很多世界大国所称赞的“过渡时期”和“军民合作伙伴关系”的意识形态神秘感。2021年前六个月,苏丹出口总额为25亿美元,而进口总额为41亿美元。在近些年来,这种巨大的赤字是苏丹经济的有效永久特征。在1998年至2011年的大约10年石油繁荣期间,这个缺口被部分塞上了。然而随着2011年南苏丹的分裂,苏丹政府损失了75%的外汇收入。如今,苏丹依靠一套基本的出口商品来获取外汇并为其进口提供资金:2021年的前六个月,苏丹出口花生4.06亿美元,牲畜3.19亿美元,芝麻3.01亿美元,黄金10亿美元,棉花9200万美元。

苏丹的大部分花生和芝麻由依赖雨水的传统经济部门出产,包括了西部地区科尔多凡州和达尔富尔平原的大部分苏丹农民。牲畜同样集中在这两个地区,由牧民畜养。这些生计系统的商业化是一个暴力和血腥的榨取过程,它席卷了苏丹周边地区的数百万人,并以矛盾的方式重塑了他们之间的关系。它不再只是我们经常提到的农牧民之间的社区冲突,也和出口市场的变迁密切联系起来。

总的来说,在苏丹农村不安全的环境中,农业和畜牧业生产都已成为涉及军事的风险投资。民兵、快速支援部队和叛军,以及政府军,还有部分地被私人所有的警务机构都来保护和剥削这些系统,包括提供信用担保和确保贸易合同被执行。苏丹周边地区的剩余榨取依赖于于这种生产的横向扩张,而非靠长期低下的作物生产和土地剥夺。这一地区的贫困,农业劳动力日益只剩下女性,还面对过度剥削。这些劳动力本身来自受冲突破坏的社区,靠1美元左右的日薪勉强维生。结果,许多人几乎买不起他们自己为资本主义企业家和不在地地主生产的高粱和小米,因此他们周期性地面临饥饿,并清算他们有限的资产。

为了逃离这种残酷的劳动系统,一些人作为小贩、临时工和小商贩迁移到城市;对于许多其他人来说,则是被招募进民兵和反叛团体。也有男性劳动力就近外流到苏丹经济地理“前沿”的人力采金业中——数以百万计的手工采矿者为苏丹提供了大约一半的外汇收入。

苏丹的生产者包括了种植芝麻和花生的农民、摘采阿拉伯树胶的人、牧民和手工淘金者。在他们和出口市场之间则是一连串的敲诈者和骗子:民兵、军官、债权人、商人、外汇交易商、银行家、金融家、首席执行官和进出口公司,以及世界银行、国际货币基金组织的专家及其本地信息来源人。在苏丹独立后的大部分历史中,这种剥削制度部分是通过意识形态手段设计和维持的。其中包括把族群差异种族化,也包括了作为公共傀儡的世俗权威,还包括了苏菲教长和高级贵族的宗教权力。最后这些人拥有相当大的商业资本份额,能够与包括政府官员和军官在内的城市精英争夺权力。

反军政府的可能性

先前苏丹的乡村通过战争实现了某种政治制度。在这种制度受到侵蚀后,那些雄心勃勃的参与者,如快速支援部队的领导人达伽罗(Mohamed Hamdan Dagalo)或叛乱团体饿领导人易卜拉欣和米纳维等人就需要掌控强大的部队来争夺在瓜分(农村经济的)剩余的过程中的位置。

军事化剥削的这些连结显然延伸到苏丹的出口市场。这一市场是苏丹出口收入的来源。首先是阿拉伯海湾国家。2021年的1-6月,苏丹向阿联酋(苏丹黄金的主要市场)出口商品价值11亿美元,向埃及出口2.99亿美元,向沙特阿拉伯出口2.07亿美元,向中国出口4.97亿美元。相比之下,苏丹对美国和西方主要大国的出口价值仅为6500万美元。

2021年10月25日,苏丹喀土穆,苏丹民众上街抗议,谴责苏丹政府成员在夜间被军队拘留。

在喀土穆,围绕着中央权力的争端可以被归结为统治集团内部关于这些收入的内讧——谁来享受这些收入?如何花费这些收入?2021年上半年,苏丹进口食品价值9.53亿美元,其中包括城市主食小麦和面粉,成本2.39亿美元,糖2.46亿美元,其他食品价值2.94亿美元。工业产品进口821美元,石油产品2.15亿美元,机械设备8.51亿美元。这些数字的进一步细分揭示了消费显著偏向着城市。苏丹在2021年上半年进口了价值3900万美元的化学品香水和化妆品,而化肥则为4300万美元。在工业产品类别中,用于城市建设的钢铁以1.78亿美元位居榜首,其次是塑料制品1.04亿美元。同样,机械和设备类别中包括了2.03亿美元的电器,而拖拉机则是1.86亿美元。换句话说,苏丹农村生产者在一个军事化的剩余价值提取系统中汗流浃背,以维持贪婪的城市消费。

仅仅关注政治学中“邪恶的军事统治”和“良好的文官治理”之间的严格区分,可能会让人忽视农村生活被破坏与城市的消费导向需求之间的显而易见的关系。从2018-19年的革命开始,一直到今年10月25日的政变及其后果,一切的后续发展都证明了苏丹国家政治中的这些裂痕。反对巴希尔的抗议运动中以小资产阶级为主的领导层——即“自由与变革宣言”力量的政治人物们,现在正在挑战布尔汗将军。但至今为止,一种把反对军事独裁,向往民主的文官统治的城市斗争和农村生产者联系起来的方式仍然付之阙如。正因如此,布尔汗的军事-民兵-安全综合体才会有发动政变的攻击性举动,因为整个体系的主导权和控制着这些政治家,让他们无力领导并无力扩大自己的利益。

要颠覆这个体系,是一项艰巨的任务,但2018-19年革命的实践为城市和乡村的失败者们提供了“抵抗委员会”,这是一个组织核心,可以绕过“自由与变革宣言”力量政客们的高层政治,并有机会以群众民主组织挑战军事化的农村剥削制度。抵抗委员会的模式发端于是2013年9月苏丹人对巴希尔的紧缩措施的抗议期间,当时是喀土穆城市社区一级的动员小组。这些小组随着2018-19年革命的经验发展得更为成功、开放和横向化,成为喀土穆以及苏丹许多小城镇中政治化和动员的机动单位。

抗议运动在2018-19年高潮期间的韧性,在今天在对布尔汗政变的勇敢和顽强的反对中继续存在,这一韧性主要来自抵抗委员会的坚韧性格。数以千计的年轻男女因此被吸引到政治生活中,他们大部分摆脱了苏丹旧制度下的贵族领主、诡计多端的军官和校园政治家们的束缚。甚至布尔汗也不得不在苏丹支离破碎的政治和社交媒体中制造一些所谓的“抵抗委员会”领导人,将他们作为听话的听众安置在军队总部宽敞的大厅里,同时他本人继续呐喊着要通过军事手段向民主过渡。

原文链接:https://spectrejournal.com/counterrevolution-in-sudan/?fbclid=IwAR1ZH1vafdJ181Wm_00w0QVcmrQl1u_TwGSx48Q7f6UmWo34OuQVtTAWS4Y