黄西:我不再害怕失败

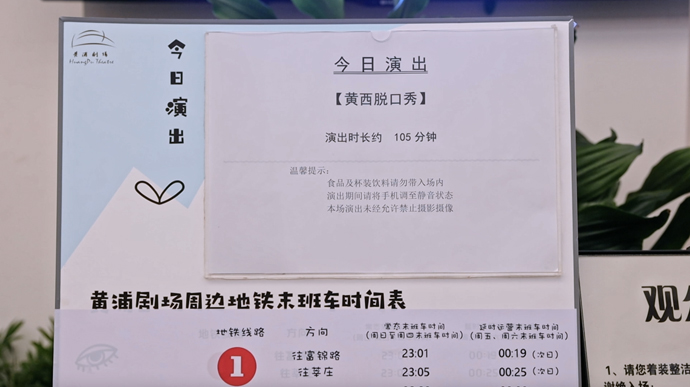

在《脱口秀大会》第四季的舞台上,黄西按规则应该走向晋级区,却意外地冲着相反的方向转身。急得李诞大喊,“你去哪儿?”

黄西后来选择了退赛。“这确实是属于年轻演员的舞台”,51岁的黄西谈起那次节目时说,脱口秀是一个马拉松比赛,要有一个长期的打算。

19年前,生化博士黄西在美国的一家生物科技公司研究癌症,“干的活最多,但总不被认可”,在职场的苦闷中,他遇到了脱口秀。那时,他白天上班,晚上去俱乐部讲段子,在漫雪纷飞的马路边卖力地邀请观众,争取一次上台机会。

39岁,他成为第一位登上《大卫·莱特曼秀》的亚洲人,也是首个在白宫表演脱口秀的亚洲人,在那里吃到了这辈子“最难吃的一顿牛排”。

当黄西在2013年回国时,中国的脱口秀市场还是一块处女地,几乎没有俱乐部的存在,观众也分不清脱口秀和相声的差别是什么。

那时,他去一家四合院表演,旁边有个妇女活动中心,老头老太太听完,举手提问,“你说我孙子该不该出国呀?”

在这块处女地上,黄西就像笨拙的农夫一样垦荒。他在国内做线下巡演,每次叫上不同的新演员,开场讲个五分钟,能力稍好点的,就多讲一会儿。2016年,他又创办了笑坊俱乐部,陆续签约了三四十位脱口秀演员,接着办起了培训班。

脱口秀演员四季曾签约过笑坊。他记得,2018年时,俱乐部每周会有两三次开放麦和商演,“算是北京非常不错的厂牌。”尽管如此,说脱口秀对多数演员来说,仍不足维持温饱。

《脱口秀大会》第四季的总导演谭晓红回忆,直到2020年夏天《脱口秀大会》第三季播出之前,“脱口秀都是件不挣钱的事儿”,线下开放麦的票才卖2块3毛3,就能看到呼兰、杨蒙恩等演员。

为了谋生,四季甚至做过一段时间的票贩子,他的微信里有好几个500个人的群,用来卖票。他也给黄西的俱乐部运营过半年的票务, “黄老师的商人气息特别低”,他印象里,俱乐部管理很宽松,像一个闲时聚会的场所。四季一直把黄西当成老师,而不是老板。

2020年,疫情发生以后,笑坊俱乐部不得不暂停——最近,黄西打算再把它做起来。

这些年,黄西尝试过许多事。2017年,他在爱奇艺举办的《CSM中国职业脱口秀大赛》中担任评委,周奇墨得了冠军。几乎同期,《脱口秀大会》第一季上线。但两档节目效果似乎都不尽人意。第二年,爱奇艺没有再做下去。两年之后,笑果文化做了《脱口秀大会》第二季。

可能没有人预料到,只几年光景,脱口秀变得如此火热,势不可挡。

面对这片火热,黄西坦承,他目前稍显平淡,也会感到些许危机,但回过头想,平淡也未必是坏事。他在这个舞台上已经说了19年,他知道自己要去往哪里。

【以下为黄西的口述】

脱口秀的“在天之灵”

参加《脱口秀大会》第四季,有一定纠结。播出之后,有粉丝问我:“看你在脱口秀大会上表演,我都没睡着觉,你怎么能去那种节目?” “我以为你是评委?”因为很多人觉得这脱口秀大会是给新手做的,但我觉得跟年轻的演员交流一下,看看他们现在是怎么讲段子的,也挺好的。

我没有参加接下来的比赛,因为其他事儿也比较多,脱口秀大会讲实话是给年轻脱口秀演员展示的机会,所以我在那儿意义不是特别大。我也不是海选上的,我说感谢他们给我海选的机会,主要是当个段子讲的。

我平时讲段子比较低调,好汉不提当年勇,但现在观众喜欢“凡尔赛”。包括之前撒贝宁去过脱口秀大会,讲过一段特别“凡尔赛”的关于北大读书的段子,我就也按照那个风格讲一下。

“在天之灵”这个段子是我想的,2017年,我在爱奇艺办的《CSM中国职业脱口秀大赛》当评委,当时周奇墨是冠军。他做了五六年,现在是脱口秀OG(元老),我做了十九年,再往上怎么走,只能叫“在天之灵”。

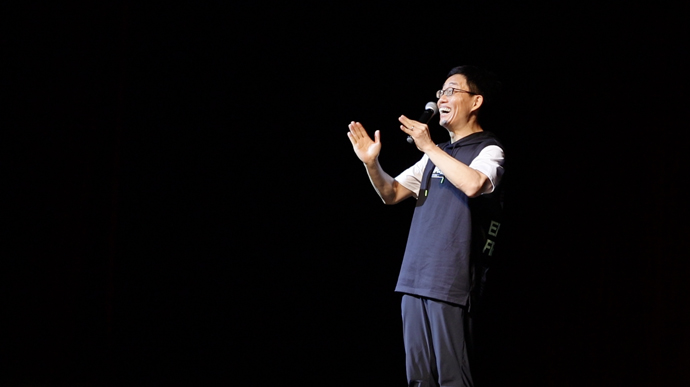

我比较倾向睿智一点的脱口秀,更内敛一点。因为外向型的表演风格,在其他形式的喜剧里已经有了,相声、小品里有很多。脱口秀的价值是,输出自己的一些观点,又能够让观众笑,这是特别让喜剧演员开心的一件事。

任何一场演出,都很可能有一个新演员比老演员讲得好,这太正常了。脱口秀是个马拉松,你得有一个长年打算。你永远不知道下一步做的东西会不会受欢迎,只能保持自己的风格。我对其他演员也这么讲,你不能说是今天这个演员火,我就模仿他,明天另一个演员火就模仿另一个人。那人家为什么用你,不用另一个人?

从小镇到美国

我出生在吉林省河口乡的一个知识分子家庭,爸爸是厂里的工程师,妈妈是医生。80年代,相声最火的时候,我常常趴在收音机边上,听侯宝林、姜昆、冯巩、牛群的相声表演。

我小时候学习成绩特别差。我爸妈一开家长会,所有的老师都向我爸妈保证说:“你们家孩子肯定考不上大学”。但我爸从来没跟我说这种话,他就说:“你好好努力肯定行”。但他自己心里也没数,我念了大学才知道,他背着我在他们工厂的锅炉房给我找了工作,他觉得我肯定考不上。

在农村,成绩是唯一的出路。如果我没考上大学,唯一的出路就是在工厂里往锅炉里扔煤。我爸是为了我学习操碎了心,有一段时间因为成绩不好,我爸有半年时间不跟我说话。直到15岁的一天,我爸跟我说:“你现在已经不小了,从今以后你的事我就不管了。”但他把我们家唯一的自行车让给我骑,自己走路上班。

我高二的时候,物理老师当了我的班主任,他是我爸妈的朋友,在我小的时候,他还给我做过棉袄。他批评我就觉得特别过意不去,不好意思再旷课。当时我的英语老师,天天站在教室门口,其他班级同学来找我出去玩,他就把他们挡在门外。就这么着成绩一点点好起来。

在吉林大学念书时,我在班里可受欢迎了,干了三年班长,都是同学给我选上去的。我在宿舍一楼和舍管聊天,三楼四楼的同学都跑下来跟我打招呼。但也干了不少傻事,春游之前我负责去山上探路,一走走八个小时,山路上根本没车,我坐着运白灰的拖拉机下山,风刮过来,身上全是白灰。我们大学宿舍15个学生,宿舍之间有个特别薄的胶合板隔着,一到晚上,能听到30个人在说话。那时候条件比较艰苦,但交的朋友确实是真心的朋友。

我看了好多哲学类、文学类的书。给自己设定两个人生目标,一个是寻找人生的意义,另一个是成为一个完美的人。我比较认同存在主义,比如说椅子的意义是让人坐着,那人的意义呢?你只能自己寻找意义,寻找自己的位置。在我的观念里,完美的人是挺成功、挺自信的,而且过得挺幸福,年轻时候的想法有点不切合实际。

去了中科院读研究生,感觉压力特别大,那时候是真自卑呀。我是第一名考进去的,有机化学100分,理论上的东西基本上没有我不会的。入学以后,还有学长特意跑宿舍来看我,他就想看看有机化学能打满分的人长啥样。但履历和别人比就不行了,同学里有四川省状元、本科北大清华的、GRE满分的。北京像是更大的池塘,当时我对北京没有什么好的感情,就觉得这是一个你死我活竞争的地方。

等我到美国以后就一点儿存在感都没有了。1994年,我申请去美国莱斯大学读生化博士,(以前)我所有的科学知识全是用汉语学的,到那儿以后既听不懂,也表达不出来,觉得像傻子似的。有一天晚上,我对自己发誓说,我这一辈子再也不会去另外一个文化里生活。

脱口秀“表达自我”这点特别吸引我,因为我在国内的时候比较腼腆,到美国更难受,觉得自己语言也不行。每次我们小组讨论,教授问的问题我都知道答案,但不敢举手说出来,我把答案告诉我旁边一个美国同学,他举手把答案说出来,被教授表扬了。

我完全可以自己答,为什么没这个勇气?

后来我才意识到,等所有的事儿都完美以后,你的机会早就没了。所以机会在的时候,不完美也无所谓,一定要去做。

我读博士的时候,一个最关键的数据是凌晨2点拿到的,拿到数据以后,你还得重复实验,重复不出来不算。做青蛙注射DNA的实验,一天注射400只青蛙卵,枯燥又艰苦。

前两年时间,我只休过一个周末,那么玩命地做,也发了一些比较好的文章。但我后来一想,我那个专利发现一个跟癌症有关的基因,如果我没发现这个基因,另外一个科学家肯定也会发现,就觉得个人标签没有那么强。相反脱口秀里,只有黄西一个人讲这个段子,其他人不会讲。

“大部分时间是在失败”

第一次接触脱口秀,是一个同事带我在休斯顿的脱口秀俱乐部里看了一场表演。当时我已经在美国生活了八年,但我只能理解每个词的意思,却不知道大家为什么笑。

2002年,我从休斯顿搬到波士顿,换了一个文化环境,我就想尝试点新东西,报了个脱口秀培训班,慢慢就做起来——到了那个年龄,大家都觉得应该安顿下来,但我还没有对我的生活真正满意。

博士毕业以后,找工作是一件非常难的事,大部分人都是做了博士后,收入薪水特别低。但我拿到了七家公司的offer,还被邀请回学校做求职经验分享。在外人眼里,我可能挺成功的,但我自己感觉在公司里做的没有那么顺利。那时候总觉得能过得更好点,工作更有成就一点,生活更丰富一点,比较贪吧,什么都想要。

当时,我是公司里面唯一拿了专利的人,但在公司待了八年,一直也没被提拔。而很多白人小孩儿刚毕业,拿个文凭,做几个ppt,就被提拔上去了。白人同事给我起外号叫“成龙”,叫印度同事“阿普”,因为美国有一个动画片《辛普森一家》。

我确实付出了很多东西,所以没有得到认可的话,心里边儿难过。身边很多中国人基本上闭上眼睛干活,白天工作,下班就回家买个菜,带带孩子,可以不太在乎(职场)这些事,但我还是比较在乎。

那会儿,我还写过一段时间日记,他们告诉我写日记可以解闷。大概一年,我打开日记本一看,我越看越难受,就觉得还是写点好玩的东西比较开心。说脱口秀以后,写一些好玩的故事,让我很开心的事也能让别人开心,感觉自己在另外一个文化环境里被别人接受了,我的自信心也一点点上来了。

脱口秀不管你是什么种族,你在业内的地位有多高,上台以后,基本上过个30秒还得全靠自己段子,因为笑这个东西不会装出来。但中国人在美国说脱口秀还是有一定的劣势,因为很多在美国长大的人,他们讲一下小时候玩的玩具,大家就很快有共鸣,但我在中国长大,在美国有些东西很难跟他们产生共鸣。

最开始做脱口秀的大部分时间是失败的。那时候,我不再害怕失败,因为在做科研的时候,大部分时间是在失败,通过好多次失败,你才能找到成功的地方或者有用的东西,所以我对失败看的稍微平淡一点。有时候,晚上想段子挺有挫折感的,但我觉得挺好的,以后我就不用再试这些段子,还挺有成就感。

买了保险的冒险家

我刚开始做脱口秀的时候,美国脱口秀环境很萧条,有一套森严的等级制度。如果你是新手的话,有的时候一个月可能都找不到上台机会,你得先跟俱乐部老板混个脸熟。

有一次,我坐着大巴从波士顿到纽约去试镜,见导演,正好赶上犹太人的节日,这个导演是犹太人,也没见着。还有一次,参加一个演出,星期日下午只有一个观众,他喝得醉醺醺的,一直在拆演员的包袱,一猜一个准,当时演员都下不来台。

做脱口秀的头四五年,我连汽油钱都挣不出来。而且那时候我已经结婚了,还有房贷,过一段时间又有孩子,压力很大,有的时候演出比较晚,还会碰到抢钱的。

我内心里是有冒险精神的,但也不是一个完全冒险的人。那时候,我特别羡慕一个一起做脱口秀的朋友,他从小在海边长大,家庭条件特别好,没有一天为房租或者工资操心过,八年换了十八份(工作),特别潇洒。而我一边做脱口秀,还得一边想着怎么养活自己。

有八年时间,我不敢轻易辞职,家里还有老婆孩子。2007年,那一年我没做脱口秀,那时候感觉没戏,跟我一起做脱口秀的人,有的已经上电视了,也有做了17年也默默无闻的。还有人公开跟我讲,“你这段子挺有意思,但是大家不会对一个中国人的故事感兴趣。”当时对我打击挺大的,因为你说我段子不好笑,我可以回去改一改,但(哪国人)这个东西我没法改。我就觉得,是不是应该专心致志拿个MBA,或者争取公司内部提升机会,多做些项目。

2005年,《大卫.莱特曼秀》(注:美国知名脱口秀节目)的星探艾迪·布里尔到波士顿的时候,让我去试镜,也寄过去演出段子和光碟,但纽约的制片人担心我的口音西部观众听不懂,之后便杳无音信。2008年,艾迪·布里尔又来波士顿叫我去试镜,才有了上《大卫.莱特曼秀》的机会。2009年4月17日,节目播出,前一周特别煎熬,我当时犯了一个语法错误,就怕他们发现语法错误,把我这一段都删掉怎么办?

后来,美国电视记者年会的主办方看了我在《大卫.莱特曼秀》的表演,打电话让我去白宫演出。我之前很少写政治有关的段子,只有两个半月的准备时间,我才不得不逼着自己坐下写段子。每天早上把儿子送到幼儿园,我去咖啡馆写一个小时段子,再去上班——每天写一小时段子的习惯就那时候开始的。开车的时候也在想段子,等红灯的时候,我马上拿出本子写一下。可能在家里一天练习七个小时,上台只需要讲五分钟。

白宫记者年会上,我特别紧张。我记得去演出的路上,当时的经纪人感慨,你在中国农村长大,我在美国最大的城市长大,咱俩能在一起干这件事,确实挺神奇的。他是一个在纽约长大的犹太人,但他还挺羡慕我的,他说,“你看你还能拿总统开玩笑,我顶多能带你看一看总统。”

到了那个场合,我心里直打哆嗦,当着两千四百多个记者和政要的面,我在主席台上吃晚宴,大家一边吃饭一边看你。那是我这一辈子里吃过的最难吃的一顿牛排,一点味儿都没有,就硬着头皮咽下去。

我有名气的时候,已经快40岁。当时可能会激动一会儿,但也没有那么强烈,不像更年轻一点,我天,一看有粉丝了,兴奋的要命,没有那种感觉。

刚做完记者年会,各种演出机会、电视节目访谈都挺多的。小的演出一场有几百美金,大一点的要上千美金或更多。原来我每天老老实实上班,跟别人打交道也不多,出名后,我经常看到公司门口报纸上头版头条是我的照片,《波士顿杰出人物》、《华尔街日报》。他们还把我的照片截下来,挂在中午吃饭的地方,看着特别别扭。以前在公司不太受重视,后来高层开董事会前,跑我办公室聊一会儿再去。

“我分不清观众在笑包袱,还是在笑我的少数族裔”

在美国,政治和娱乐是发声的两大渠道。我的很多同学,他们在美国其实都很努力,但是不被认可,也经常因为是少数族裔被人开玩笑。

我原来以为演艺界是公平的,在科研单位等才有Bamboo ceiling(竹子天花板)。但是做到了一定程度,你就会发现是极其不公平了。我上完了莱特曼秀以后,很多白人抱怨怎么会让外国人上我们美国的节目,我作为少数族裔讲好以后,更容易被嫉妒。

有一个导演,他当我的面说好几次,我们不能让亚洲人做一个剧的主演,或者不能让亚洲人当一个剧的配角。我的白人经纪人一个劲儿向我道歉,他说,其实美国不是这个样子,我说你在撒谎,我亲眼看见了,你告诉我不是这个样子?

总有些纠结的地方,我在美国做专场的时候,大家常说的一句话是,我去看一些中国段子,你永远摆脱不了肤色和你的作品的关系。有时候分不清观众是在笑我的包袱,还是在笑我是少数族裔。但在中国讲脱口秀,我不会有那种纠结,就觉得挺开心的。

2013年我选择回国,有几方面原因。有一次,上小学的儿子回家跟我说,“爸,我特别同情黑人,我很庆幸我是白人”。我跟他说,你不是白人,你是黄种人。那时候意识到,即使天天在家和儿子讲汉语,但在外边,没有人跟他讲汉语。在美国,孩子找不到和自己对应的历史群体。也很难完全接触到《西游记》、《水浒传》,这些小孩特别感兴趣的东西。

此外,在2011年,我出了一本书《黄瓜的黄 西瓜的西》,在国内做了很多宣传。我做演讲的时候,中间插了一些脱口秀段子,也可以让观众笑,感觉在国内做脱口秀可能也会有前途。2013年,当时央视《是真的吗》节目组邀请我去做主持人,叫我去试录一下,我觉得这也是个机会。

我不知道在国内能做成什么样,有一定的压力。那时候我总在网上挨骂,被问到你为什么回中国呀?为什么去央视做节目?你都搞不清他为什么骂你。当时国内对脱口秀的认识特别少,我总跟别人解释脱口秀到底跟相声有什么区别。

回国之初,我们在方家胡同的一个四合院里演过,旁边有个妇女活动中心。有的老头老太太听完,举手提问。我一看太好了,终于有一位朋友对脱口秀感兴趣。她就问,你说我孙子该不该出国呀?还有一次,别人知道我想做剧,说认识制片人,约在茶馆谈谈。我到那一看,那天茶馆开业,诓我去剪彩拍照,经常遇到这些事儿。我在国内做专场,他们不相信脱口秀演员,特意给你配个键盘,怕你中间有停顿留白的时候,就赶紧用键盘给撑起来,特别干扰。

那时候,脱口秀俱乐部几乎是不存在的。我们得去学校或者公司活动,试一下段子。我记得有一次我跟编导去昌平试讲,在旁边一家小馆吃的晚饭,结果回来两个人闹了四五天肚子,差点节目没录成。

央视做节目要求高,因为我是从小在东北长大的,像我们老家说话都没有卷舌,我还得注意哪个是平舌、哪个卷舌。但是所有的事都有两面,一方面我跟其他主持人确实路子不太一样,但另一方面,这也是很多人能记住我的原因。我记得有的时候我带儿子去公园买票,很多人一听声音就知道是我。

水土不服肯定有,但对脱口秀演员来说不完全是坏事。因为它可以刺激你写更多的东西,找到一件事的敏感点。你在国外生活一段时间以后,回国也有一些新词,你不明白什么意思,这些东西都可以变成段子。

尝试新的段子,最好的方式就是上台讲,肯定有效果不好的时候,讲完效果不好,你就有动力再写下去,或者再换个段子。

脱口秀的成就感是及时的,它不像拍剧、拍电影,拍完以后再等个两年才上映,才有反馈。讲完以后,马上有反馈,让你觉得特别高兴。

这是一个生存游戏

现在脱口秀火的太快了,很多年轻人只靠互动就能做脱口秀,剧场的上座率也能达到80%-90%。我不太喜欢纯互动式的脱口秀,觉得那属于脱口秀的边角料,不是真正的作品。

2013年,我开始在国内做线下巡演,那时几乎没有年轻脱口秀演员在千人场地做过演出。我每次巡演都会带上一个不同的脱口秀演员,跟我也没有签约关系,我都是叫他们去开场讲5分钟,或者能力稍好的讲15分钟,去大剧场体验一下。有一场在上海的演出,还有从杭州过来的情侣在舞台上求婚成功了,当时把我紧张够呛,万一那女孩不同意,我都不知道怎么说。

2017年,我创办笑坊俱乐部,人多的时候,签约过40多个演员。讲实话,我们对他们没啥约束,资本希望你签约。我们俱乐部的演员可以去其他地方讲,其他人也可以到我们俱乐部讲。那时候我们也做过培训班,像现在笑果的挺多人去过我的培训班。

疫情以后,俱乐部停了一段时间,我们最近打算再把它做起来。现在我去其他城市巡演,有些当地俱乐部的创办人还跑过来看我的演出,演出之后来找我,他说你记不记得我当时在笑坊俱乐部讲过,一听我还觉得挺高兴,最起码还带出了一些人,让脱口秀更普及了一些。

我记得谁总结过一句话,脱口秀是一个生存游戏,你永远不知道下一个机会在哪儿,所以你总得去找机会。

没有上台机会怎么办?像我这种内向的人也得不管刮风下雨,开车到俱乐部里问谁是组织者,做自我介绍,站在大街上邀请观众。

我也一直在尝试做节目、做剧。但你得有制作团队、平台、投资人、广告商等,和很多因素有关,去跟平台、公司、投资人谈,甚至拍摄影棚也要去谈。之前做剧,有投资人一看区块链火,马上把钱抽出来,不做剧了。

最近,我开了快手,很多网友说当年他吃饭的时候,或者一放学赶紧跑回家去看《是真的吗》,还有人给我留言,当年他和前女友一边吃饭,一边看这个节目,希望我们把节目继续办下去,他也努力把前女友追回来,两个人还真在一起了。前几年,电视还是有一定影响力,很多事都是推波助澜,一点一滴做起来。但2018年之后,好像突然看电视的人不如看手机的人多了。

目前,我还在主持央视节目《是真的吗》,也在策划一些脱口秀节目,做一些剧的东西,好几件事都在往前推。我想演一些喜剧,像美剧《了不起的麦瑟尔夫人》,把一个脱口秀演员的独特视角和幽默感呈现在屏幕上。

我不太在意别人的评价,还是做一些自己感兴趣的东西。我们没法判断观众喜欢什么,只能把自己的东西呈现出来,再做一定的妥协。