陀思妥耶夫斯基诞辰200年|去世与封圣:陀思妥耶夫斯基之死

对一个作家来说,再没有比事业如日中天时的陨落更能让人不朽了。托尔斯泰活了82岁,在同时代人眼里,他的光芒早在他离世前便已渐渐黯淡。陀思妥耶夫斯基只活了59年,但是在世人眼中,他的事业堪称圆满。在经历了生命中最后一年的风光和荣耀后,还有什么遗憾可言?《作家日记》为他戴上了俄罗斯大师的桂冠,纪念普希金的演说让他成为俄国作家中的第一人。在这场公开对决中,他终于击败了自己一生的对手屠格涅夫。托尔斯泰在《安娜·卡列尼娜》之后,似乎已才思枯竭,而陀思妥耶夫斯基却相反。在完成《卡拉马佐夫兄弟》后,他的事业达到了巅峰,其地位在当世作家中再无人能够企及。至少在1881年1月,在陀思妥耶夫斯基去世前的最后日子里,这是世人的普遍看法,或许就连陀氏本人也是这样想的。

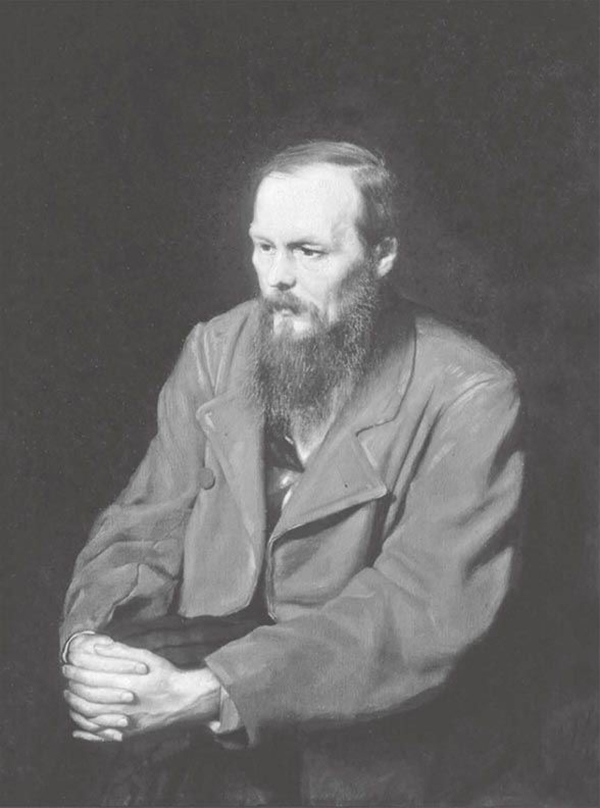

陀思妥耶夫斯基肖像

很长时间以来他便意识到,自己的生命已悬于一线。虽然以往最让他担心害怕、每一次发作都有可能致命的癫痫病,在过去一段时间略有减轻,但新添的肺气肿毛病却越来越严重。尽管知道来日无多,可他却没有因此对身体更加爱惜。50岁生日时,弟弟安德烈在信中向他道贺并祝他健康长寿。陀氏在回信中写道,他大概活不了多久了,“自从害上了肺气肿,圣彼得堡的冬天变得十分难熬。”(1880年11月28日)如果能活到明年春天,对他已是万幸。到时候,他就能再去巴特埃姆斯泡温泉,那里的温泉总能让他重新打起精神,恢复活力。但是,在他1879年夏天最后一次去巴特埃姆斯疗养时,他其实也一直在工作,而不是休息。当时他不惜一切代价,也要把《卡拉马佐夫兄弟》写完。不惜一切代价,即意味着牺牲健康。在陀思妥耶夫斯基的通信中,当他提起写作时,经常会把这项工作称作“苦役”。在他生命中的最后几个月,这个词出现的频率比任何时候都高。驱使他继续写作的动力,已不再是对声名的渴求,而是让家人得到更多的物质保障。1879年8月,他在从埃姆斯写给康斯坦丁·波贝多诺捷夫的信中说起自己对疗养的反感。不仅是因为他在时隔三年再次来到德国后,发现这个国家变得“过分犹太化”,更重要的原因是,他在这里足足花掉了700卢布。这笔钱如果留给家人,远比花在自己的健康上更有意义。“我坐在这里不停地想,我可能很快就要死了,也许再过一年,或两年,在那以后,我的三位亲人该如何过活。”(1879年8月21日)

虽然对陀氏夫妇来说,他们再也不用为了一块面包去把衣物当掉,但是他们手头却没有任何积蓄。他们在旧鲁萨的房子,也是以安娜兄长伊万·斯尼特金的名义买下的,后来才转给了安娜。陀思妥耶夫斯基在生命即将结束时,依然还在为家人未来的生活操心。这一点通过一件小事便可得到证明:他在病榻上还亲笔给《俄罗斯导报》编辑部写信,催要《卡拉马佐夫兄弟》的4000卢布剩余稿酬。

陀思妥耶夫斯基第二任妻子安娜·G.陀思妥耶夫斯卡娅

据说,陀思妥耶夫斯基的死也和一场因钱引发的争执有关。在文学生涯之始,促使他拼命写作的主要动力并不是荣誉和名望,而是钱这种“令人唾弃的金属”。根据安娜在回忆录中的记述,1881年1月26日夜里,陀思妥耶夫斯基因为弯腰捡拾掉落在地板上的钢笔杆,引发了轻微的鼻出血。因为血量不大,他怕惊扰安娜,就没有叫醒她。第二天早上安娜听说后吓坏了,赶紧派仆人去叫医生,可不巧的是,家庭医生冯·布列采尔当时正好出诊,直到傍晚才赶到。当天下午3点左右,有一位“和气的先生”来家做客,“此人对我丈夫很友好,但有个缺点,老是喜欢热烈地争论。”两人在谈话中间一度争论得热火朝天,安娜几次试图阻止他们,却无济于事。将近5点钟,客人才离开。

许多迹象显示,这个神秘的客人并不是什么“和气的先生”,而是陀思妥耶夫斯基的妹妹薇拉。她特意从莫斯科赶来,为库马宁遗产的事和哥哥理论。这天,当一家人正准备坐下吃晚餐时,安娜看到丈夫突然跌坐沙发上,沉默了三四分钟,“蓦地,我看到丈夫的下巴被血染红,血形成一股细流顺着他的胡子流下来。”

第二天早上,病人的气色明显好转。他可以正常交谈,吃些简单的东西,处理些工作上的事情,甚至还有精力接待访客。傍晚,肺病专家科什拉科夫医生来家里探视,对病人的状况表示满意,但嘱咐病人要保持绝对安静,不要多讲话。安娜头一天夜里和冯·布列采尔医生一起守护病人,在床边的椅子上坐了一夜,未曾入眠。于是,这天晚上她让家人在丈夫床边放了张床垫,因为太过疲惫,她躺下后不久便睡着了。“我早上7点左右醒来,看到我丈夫正朝我这边望。‘嗳,你感觉怎么样,亲爱的?’我向他俯下身去,问道。‘你知道,安妮娅,我已经醒着躺了三四个钟头,我左思右想,到现在才清楚地意识到,我今天就要死了。’”

安娜听到后吃了一惊,赶紧安慰他,但对方却坚持说:“不,我知道,我今天一定会死的。点上蜡烛,安妮娅,把《福音书》拿给我!”这本《福音书》是30年前陀思妥耶夫斯基在西伯利亚服苦役时,十二月党人的妻子送给他的。在四年苦役和后来旅居欧洲期间,包括在国内无数次搬家,他始终都把它带在身边。

后来它总是放在我丈夫书桌上显眼的地方,当他想到什么事、心存疑惑时,他就随手翻开《福音书》,阅读他首先看到的那一页左侧的文字。此刻,费奥多尔·米哈伊洛维奇也想按照《福音书》来检查一下他的疑惑是否有根据,他亲自翻开圣书,要我读给他听。《福音书》打开在《马太福音》第三章第十四节上:“约翰想要拦住他,说,我当受你的洗,你反倒上我这里来吗?耶稣回答说,你暂且许我,因为我们理当这样尽诸般的义。”

“你听见没有,——‘不要拦住我’,那就是说,我要死了。”我丈夫说着,合上了书。

1月28日星期三,病人最初感觉身体恢复了一些。他不顾医生的嘱咐,坚持要自己穿衣。当他弯下腰准备穿鞋时,突然又开始大口吐血,这种状况一直持续到晚上。虽然身体越来越虚弱,但他还是努力打起精神,叮嘱安娜,如果他死了,要想办法把《作家日记》杂志订阅款退还给读者。另外,他还向安娜口述了一封给伯爵夫人叶丽萨维塔·海登的信,他在信中以医生诊断书的口吻向伯爵夫人汇报了自己的病情,说病人目前意识清醒,但如果“血管再次破裂”,他多半就会死掉(188年1月28日)。这是陀思妥耶夫斯基写下的最后一封信。

晚上6点钟左右,他把孩子们叫到了跟前。他又让安娜打开了《福音书》,这次,安娜给他念了浪子回头的比喻。奄奄一息的陀思妥耶夫斯基为孩子们祈福,然后将《圣经》送给了儿子费佳。又一次吐血后,病人失去了意识。晚上8点钟左右,神父为他做了临终祷告。8点30分,死神降临了。《莫斯科新闻报》在报道中写道,随着临终祷告的结束,陀思妥耶夫斯基咽下了最后一口气。这篇报道的作者名叫波利斯拉夫·马尔克耶维奇(Boleslaw Markjewitsch),他的文风矫情做作,总爱用一些夸张的表述来博人眼球,比如说“伯爵夫人脸上顿失血色”等。

灵床上的陀思妥耶夫斯基,伊万·克拉姆斯柯伊绘,1881年

陀思妥耶夫斯基逝世的消息很快传遍了各地。没过多久,第一批亲友便陆续赶来和死者告别,并向陀氏家人表示哀悼。作家遗体被安放在书房中央的灵床上,伊万·克拉姆斯柯伊1月30日为死者绘制了一幅铅笔素描,这幅素描成为与瓦西里·彼罗夫的油画齐名、流传最广、最富感染力的作家肖像之一。在同一天,陀思妥耶夫斯基的“御用”摄影师康斯坦丁·沙皮诺赶来,拍摄了逝者躺在灵柩里的照片。在整整三天时间里,登门吊唁的亲戚和朋友络绎不绝。“密集的人流从正门进来,另一股人流则从后门拥进各个房间,然后在书房驻足,有时候,那里的空气是如此混浊,氧气是那么稀少,以致灵柩周围的长明灯和大蜡烛都熄灭了。”

1月29日,康斯坦丁·波贝多诺捷夫将陀思妥耶夫斯基逝世的消息转告了皇太子亚历山大。后者对死者对祖国的贡献表示崇敬,同时还不忘提及陀氏和家人物质生活的贫寒:“他一生穷困,留给后世的唯有他的作品。”就在同一天,皇太子还告知神圣宗教会议主教长,沙皇向内务大臣洛里斯·梅利科夫伯爵(Loris-Melikow)下达指令,每年向“穷困的陀思妥耶夫斯基”一家发放固定数额的抚恤金。安娜·格里戈利耶芙娜也在回忆录中证实,在1月29日这天,内务大臣派来的一位官员来到她家,受托转交给她一笔丧葬费,同时还向她宣布,陀氏子女未来的教育费用将由政府承担。

安娜谢绝了这番好意,因为在她看来,“用丈夫挣来的钱来安葬他,是我的道德责任”。孩子们受教育的费用也是一样。不过,这位官员在给内务大臣的报告中,对作家遗孀拒绝资助一事却并未提及。安娜这样做的目的,显然是想维护丈夫远离体制、自由独立的作家形象。陀氏在刚刚开始文学创作时,便曾立下这样的志向,然而随着与宫廷关系的不断拉近,其自由作家的形象难免受到了损害。

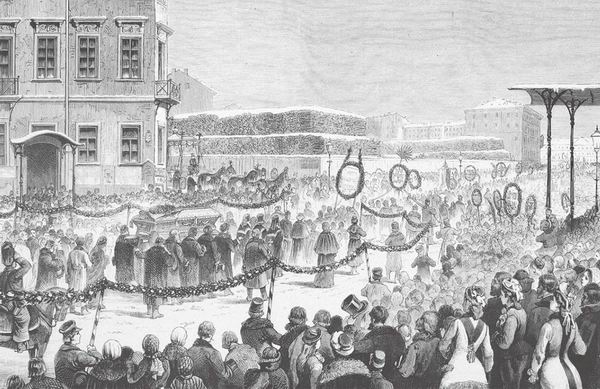

1月31日,一个阳光和煦的周六,送殡队伍于11点从陀思妥耶夫斯基家所在的铁匠巷出发,向涅夫斯基大修道院行进。当天一大早,就有几千名群众聚集在巷口,等着为送殡队伍送行“从我家的窗户望出去,是一片人的海洋;到处人头攒动,如潮水般起伏。学生们高举着系着绸带的花圈,宛若海洋中耸立的岛屿。”到铁匠巷送行的人群沿街排成长龙,有将近半公里长,一直排到弗拉基米尔大街和涅夫斯基大街的交叉口。在前往涅夫斯基修道院的途中,还有成千上万人站在街头等候。“如此壮观感人的场面,在圣彼得堡和任何一座俄罗斯城市都是前所未有的。”《新时代》(Neuen Zeit)主编阿列克谢·苏沃仁(Alexej Suworin)感慨地回忆道。

陀思妥耶夫斯基出殡仪式,1881年1月31日,圣彼得堡

灵柩由8-10个男性轮流扛在肩上,缓缓行进,走向4公里外的亚历山大-涅夫斯基大修道院。空空的灵车跟在后面,与灵柩保持着固定的距离,就像国王葬礼上的御马。最初共有67家机构敬献了花圈,这些机构有研究所、大学、报刊编辑部和协会等,在送殡途中,花圈数量不断增多。每家机构的代表用竿子高高地撑起花圈,除了花圈外,还有用松枝编成的花环和彩链。十几个合唱团一路唱着圣歌,走在送殡的队伍里,其中最大的一支合唱团的人数多达百余人。涅夫斯基大街被挤得水泄不通,交通陷入了瘫痪。由数万人组成的送葬队伍像一股洪峰,缓缓漫过街道,穿过熙熙攘攘的人群,直到下午2时,才终于抵达修道院。修道院院长和一群神父还有神学院的学生,早已在那里翘首迎候。灵柩被抬入修道院内的圣灵教堂,并由主教为逝者主持了小规模的安灵弥撒。

不过,多亏了波贝多诺捷夫的热心张罗,才让安娜·格里戈利耶芙娜每年能拿到2000卢布的国家津贴。另外,他还亲自担任了陀思妥耶夫斯基子女的监护人。这位细心的主教长对任何事情都安排周到,不肯出现任何纰漏。他要把陀思妥耶夫斯基的葬礼办得尽善尽美,让世人见证这位俄罗斯圣人的不朽和国家对逝者的尊敬与厚爱。但是说到底,1881年1月31日圣彼得堡这么多人走上街头为陀思妥耶夫斯基送葬,既不是国家也不是教会的功劳。

据亲历者回忆,送葬的人群当中有很大一部分是年轻人,特别是大学生。在他们心目中,陀思妥耶夫斯基永远是那个用《死屋手记》撼动其心灵的殉道者。当路人问起,这是在为谁送葬时,这些大学生的回答是:“一位苦役犯!”“别斯图热夫课堂”的女学生们披挂着铁链,用它来代替鲜花和花圈,并以此来警示人们不要忘记陀思妥耶夫斯基的苦役经历以及俄国所有政治犯的命运。警察发现后,立刻派人上前收缴了铁链。三年后,当伊万·屠格涅夫的遗体从巴黎运到圣彼得堡沃尔科夫墓地下葬时,所有花圈都只能放在送殡队伍中随行的车辆上。

陀思妥耶夫斯基对自己死在屠格涅夫前面一定不会甘心,但这样一来,他至少不必目睹这位文学对手的葬礼场面,因为后者的送殡队伍要比他本人的规模大得多。自从陀思妥耶夫斯基去世后,一直到苏联后期,俄国作家的葬礼逐渐演变成盛大的政治仪式。此外,陀思妥耶夫斯基也不必经历1881年3月13日亚历山大二世遇刺的惨剧,波贝多诺捷夫在事后写给皇太子的信中写道:“我多想捂着脸钻进土里,好让自己看不到、感觉不到、意识不到这一切。主啊,请怜悯我们!”

丈夫去世的那一年,安娜·格里戈利耶芙娜只有35岁。她一生没有再婚,在孀居近37年的时间里,她共出版了七部陀思妥耶夫斯基作品集,积攒了丈夫做梦也不敢想象的财富。她完全不需要依靠国家发给名人遗孀的津贴来养活自己。大牌出版商阿道夫·台奥多尔·马尔克斯为陀思妥耶夫斯基的作品向她支付了20万卢布版税,按照当时的行情来说无疑是一笔巨款。她用这笔钱为自己买下了一栋位于克里米亚半岛的别墅,成为革命前俄国上流社会的一员。

安娜·格里戈利耶芙娜生前的最后照片之一,是在莫斯科历史博物馆中由其主持建立的陀思妥耶夫斯基纪念馆中拍摄的。在照片上,这位七旬老人端坐在真人大小的陀思妥耶夫斯基胸像前,手里拿着一本摊开的书,神态自信而坚毅,就像一位变身圣殿卫士的富婆。安娜·格里戈利耶芙娜于1918年6月9日在克里米亚半岛的雅尔塔城去世,据说是死于疟疾。半个世纪之后,她的遗骨才被送到列宁格勒——昔日的圣彼得堡,安葬在亚历山大-涅夫斯基大修道院墓地,与丈夫陀思妥耶夫斯基并肩长眠。

(本文摘自安德里亚斯·古斯基著《陀思妥耶夫斯基传》,强朝晖译,社会科学文献出版社,2021年10月。澎湃新闻经授权发布,现标题为编者所拟。)