惊!惠州五岁小孩烤“癞蛤蟆”吃,被紧急送院

近日,惠州市第三人民医院儿科接诊了一位5岁的男孩。患儿病初呕吐10余次,腹痛,反应差,颜面苍白,在当地医院简单处理后转到惠州三院治疗。

经详细询问病史,原来患儿和小伙伴们玩起了“火烤蟾蜍”的游戏,而在好奇心的驱使下,患儿竟然吃起了烤蟾蜍。其余小伙伴没吃,就他吃了,结果中毒了。幸运的是,经过惠州三院的及时救治,患儿最终脱离生命危险,目前已出院。

在这里提醒各位家长,要告诉小朋友哪些行为是不可取的,否则后果不堪设想!幸好这个小朋友经过治疗已经出院。

大家都知道蟾蜍,也叫蛤蟆,在我国分为中华大蟾蜍和黑眶蟾蜍两种,粤语读成“蠄蚷”,不少广东人把它用作食材和药材,认为其有清热解毒、美容养颜功效。也有人将它当成美食,吃法多种多样,有火锅,小炒,烧烤,油炸等。殊不知,蟾蜍是有毒的!

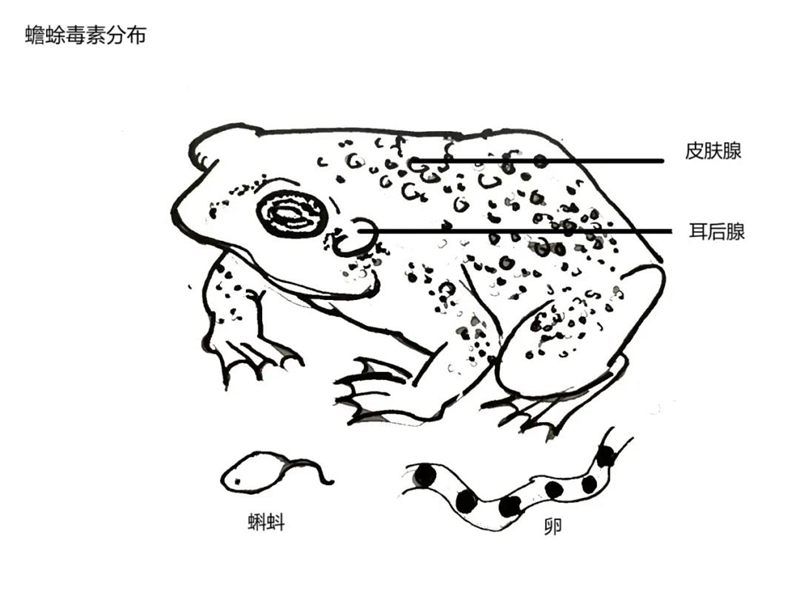

蟾蜍的毒素主要分布在皮肤、耳后的耳后腺及皮肤腺,其蝌蚪及卵都含有毒素。

蟾蜍的毒素主要是蟾酥,是蟾蜍科动物的干燥分泌物,具有多种生物活性,包括镇痛、消炎、麻醉,还有抗癌、强心等作用,还有攻毒杀虫止痒药的效果。因其药效,被制成六神丸、金蟾丸、蟾蜍丸。

蟾酥中的主要成分有蟾蜍甾二烯类、强心甾烯蟾毒类、吲哚碱类、醇类及多糖、氨基酸、肽类以及肾上腺素等,其有效成分多为脂溶性成分,其中蟾毒灵(BL)、华蟾酥毒基(CBG)、酯蟾毒配基(RBG)等占较大比例。

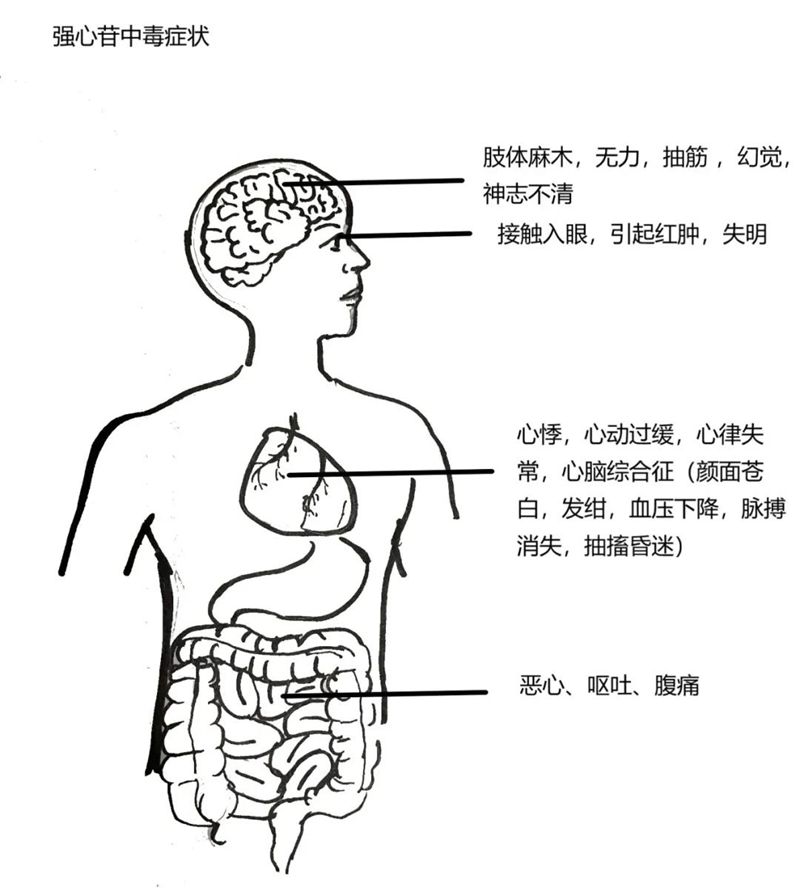

在蟾酥中,蟾蜍配基的作用类似于强心苷,可引起强心苷中毒表现,可兴奋迷走神经,直接影响心肌,引起心律失常。此外,还有刺激胃肠道和局麻的作用;儿茶酚胺类化合物,有缩血管和升压作用;吲哚烷基类化合物,可引起幻觉,对周围神经有类似烟碱样作用。

中毒症状多在潜伏期为0.5-1小时后出现,轻者表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻、胸闷、心悸、发绀、心律不齐,口唇及四肢麻木,头晕、头痛。重者可导致阿-斯氏综合征、呼吸和循环衰竭,抽搐,休克,昏迷,死亡。误入眼内,可引起眼睛红肿,甚至失明!

那么如果蟾蜍中毒要怎么处理?

为防止中毒,切勿随意食用蟾蜍,购买食用蛙类时要辨清青蛙与蟾蜍。一旦发生误食蟾蜍中毒,应立即采用催吐、洗胃、导泻、灌肠等方法,迅速排除毒素;皮肤染毒也要迅速用温开水冲洗,并尽快到医院就诊,眼睛接触毒素后,要用大量清水冲洗后至眼科就诊。

在这里也提醒一下大家,蟾蜍也是保护动物,不能随便捕杀!爱惜动物,人人有责!