四姊周年祭:张充和女士在慕尼黑及其他

【编者按】张充和出生于上海,祖籍合肥,为淮军主将、两广总督署直隶总督张树声的曾孙女,苏州教育家张武龄的四女(“合肥四姐妹”中的小妹)。张充和在1949年随其夫、著名汉学家傅汉思赴美,50多年来,在哈佛、耶鲁等20多所大学执教,传授书法和昆曲,为弘扬中华传统文化默默地耕耘了一生。被誉为民国闺秀、“最后的才女”。2015年6月18日凌晨,张充和在美国去世,享年102岁。张充和女士去世后,巴伐利亚州立图书馆中文藏书部前主任汪珏女士特作《四姊周年祭》,以为纪念。澎湃新闻(www.thepaper.cn)经作者授权全文转载。

去年(2015年)六月十七日午后充和四姊辞世。我正在柏克莱朋友家做客。东岸的友人来电话告知,一时惘然。耳边响起她温柔叫我名字的声音,声音带着笑、带着一点点安徽口音。就在耳边,而四姊已经远行。

(一)

1980年夏天,慕尼黑大学的鲍吾刚教授(Professor Wolfgang Bauer)到我工作的巴伐利亚州立图书馆中文藏书部来找我,告诉我:美国耶鲁大学中国文学系傅汉思教授(Professor Hans Frankel)将应聘来慕尼黑为期一年的讲学,以中国诗词为主;他的夫人张充和女士偕行。鲍教授请我出席中国语言文学系的欢迎会,要我着意款待这位以书法诗词、擫笛拍曲闻名、并在耶鲁授课的充和女士。

就这样,我有幸认识了汉思和充和。

以后时而一同喝茶便饭,或去慕尼黑近郊小游,或跟充和到离大学不远的“太平商店”买点带着东南亚风味、从阿姆斯特丹辗转运来的黑酱油、崩硬的豆腐等所谓的“中国食物”。那时的慕尼黑不仅中国商店、饭馆少得可怜;中国人、中国学生,屈指可数。欧洲国家一般幅员狭窄,不像美国、加拿大、澳洲那样,广泛接受移民——除非他们需要你某些特殊学识技能,主动为你申请就业居留许可。大学入学必须通过德文程度考试,德文难学,所以留学生比之英、法更少。东方面孔罕见,若在街上遇到,不管生张熟魏,也不管是中日韩哪一国籍,都会互相忍不住含笑打招呼。

这也就是令鲍教授他们顾虑的地方:汉思原是德裔美籍学者,德文是他的母语;但是对充和来说,却是人地生疏的环境,恐怕她会寂寞住不惯。

其实这是过虑了。充和知道我在图书馆工作后,对中文藏书的情形询问得很详细。听说我们藏书极丰,特别是从十九世纪开始收藏的善本书,无论质与量,在欧美西方都负有盛名,她登时喜上眉梢,说道:她一定会常常来看书。果然,她常常来,静坐在远东图书阅览室一角,阅读那些罕见的古籍,对子部书画艺术、集部诗词笔记尤其看得多。从学校为他们租赁的公寓乘电车或地下车到大学站,很方便,图书馆就在一街之隔。

我去拜望他们,汉思多半在书房工作。充和也总是在忙,不是读书写字弄笛,就是整理修剪窗台上的花草,或缝纫、编织做手工。某次去,她正用蓝色的粗线,把一组清代铜钱,巧妙地穿过方孔,编成一条链子;古朴又新潮。我忍不住赞美,她笑着把链子套在我颈上:“给你做的。前天在一家小古董店,其实就是旧货铺,看见这些老铜板。他们不识货,随便丢在一个破碗里。还有康熙乾隆间的呢。”暗蓝配古铜,真好看!串结的办法使用中式纽扣的环套,简单,别致。对她的灵思巧手只有张口结舌的佩服,镜子里自己左顾右盼;记在头里的是:化腐旧为神奇原来不是空谈。其后我对金工饰品设计制作的兴趣,自她启蒙。

充和怎会寂寞,她没有时间寂寞。

何况慕尼黑的博物馆美术馆画廊很多,藏品极精。地点相当集中,不是在国王广场的四周,就是在麦克斯密伦大道上。二战后期几乎完全被炸毁了的宫宇广厦,直到1960、70年代,州政府经济稳定可以负担了,才按照18/19世纪的原图一一重建、增建,成为西方古今现代艺术展览最出色的建筑群;气魄非凡。是充和爱去的地方。

但是那次我们同去民俗博物馆主办的《渡海三家:张大千、溥心畬、黄君壁书画展》开幕仪式,却是一次十分难得的中国现代书画展。慕尼黑大学和我们图书馆都协同做了些研究释读的工作,因而被邀;汉思与充和则是贵宾。他们伉俪与这三位画家皆是旧识,充和告诉我,家里收藏着他们的手迹。张大千先生与四姊书画诗文往还极多(以后我在他们离耶鲁大学不远的家里欣赏过)。

那天午后我特意早点去接他们,汉思一开门,就听充和叫我名字:“等一等啊,我把残墨写完就好。”我应着,一看,这次例外,她不是一如往常端坐凝神临碑——她说过:每天至少把正在临摹的石刻拓印碑文书写一过,页末注上年月日和编号,第100号自己留着,其他的就丢了。(我当时吃了一惊:就丢了?)

穿着一件中袖蓝白细纹旗袍,站在桌前,纤娟的她手里握着一管大笔,在一张五尺余长、一尺余宽、略泛黄色的纸上,正大开大阖以草书写李白的“问余何事栖碧山”(《山中问答》)。笔墨提顿之间潇洒不羁。我求道:“四姊(那时我已遵命称她为四姊了),送给我吧!”她笑说:“你要就给你。研好的墨多了,不用可惜,写张草书大字,把余墨用掉。平时不常写大字,这纸张可是最便宜的土纸啊!”我喜欢,喜欢那随兴的“草”,与她秀骨隽雅的小楷隶书非常另样;快意挥洒、洋溢着大气。她立刻题了我的号,押上印。还说,不值得裱,留着纪念吧。

这幅字是我们的传家宝。1988年与立凌从欧洲搬到美国西岸西雅图,一次四姊在去台港大陆途中来家里小坐。看见墙上挂着这条幅,她惊笑着道:“真是忘了!你还是送去裱了。这土草纸,裱好了倒也别有风味!”她又说,现在大楷、草书难得写了;那次不经意、心情轻松放得开,倒还好!看得出,她自己也意外的满意、喜欢。以后还在卷轴上为我用小楷题签:“草书李白山中问答、汪珏藏”。 2006年充和应邀在西雅图亚洲艺术博物馆作“古色今香”书法画卷及所藏名家书画展,这张草书是参展品之一。

另外还藏有历年来四姊送我们的小楷隶篆扇面和手卷——包括她要丢,却被我征得同意后,从废字篓里拣回家的碑文练习稿。

一幅“录稼轩词三首”,写在淡象牙色纸张红色条线里,晨昏刻刻相伴三十年,如对书家低首握管、心中一片清明;就是天长地久的系念。

扇面中最珍贵的一张是四姊调寄“忆江南”纪念沈从文先生,五唱“凤凰好”。情真意切,感人至深。是1993年她与汉思到湘西凤凰镇沈先生墓前追念她的三姐夫,回美后写成。扇面上她以极具个人特色端雅不苟的小楷用笔,词字着墨、中间硃红小注;诵之读之,令人叹赏忘倦。

四姊对这位姊夫异常敬爱。她也知道我对沈先生的文章风格一直尊崇为近代中国第一人,如画中逸品。

移居美国不久,去大学图书馆读报,惊悉沈先生故去的消息。感伤间立刻与德国“沈迷”们通讯,大家随即分别着手翻译了十来篇沈先生的作品,由梅儒佩(Ruprecht Mayer)办的杂志《中国讯刊》(Chinablaetter)出专集在德语区发行。此外我写了一篇中文稿《沈从文先生四帖》,在台北《当代》杂志1988年9月号刊出。寄了一本给四姊留念。

很快接到四姊电话,说她喜欢这篇文稿,说我写得用心。过了些日子忽然收到一份湖南省吉首市《吉首大学学报(沈从文研究专刊)》,里面赫然转载了这篇文字。次年又收到吉首大学编辑出版的《沈从文别集》二十册,袖珍本。浅灰的书面,书名题字皆出诸四姊的手笔;其清简典雅可以想见。这些出乎望外的事件,当然都来自四姊的错爱与推介。但是她决不事先告诉我,事后也不说不提。四姊行事的风范一贯如此。

说起怎么我会冒昧称呼她“四姊”前后三十五年呢?就是缘分。汉思、充和谦和洒脱,当年在慕尼黑几次欢聚之后就坚持要我直呼他们的名字。可是不管是中国规矩还是德国习俗,都逾越太过。看我犹豫,充和说,她家四姊妹,她最小,弟弟们唤她“四姊”。既然我认得她当时在比利时皇家交响乐团拉小提琴的七弟张宁和先生夫妇,就跟着叫她四姊吧。从此她就是我的四姊

(正好,我自己家里有三个姊姊),傅教授就是汉思了。

我们移居西雅图后,不时给她电话,只要一开口叫她“四姊”,她就知道是我。多年前她黯然跟我说,弟弟们先后过世,叫她四姊的,只有我和舍弟汪班了,此是后话。

且回到那年秋天。四姊与汉思暑假去北欧旅行,十月开学回慕尼黑。我也才从中国台湾、新加坡访亲归来。图书馆邻近的英国公园依旧草木森森、溪水潺潺。秋阳里四姊与我常趁午休时间在公园散步、吃“冷餐”。谈笑中居然发现,我们十几年前,1964年吧,曾经在汉堡见过一面。

那时我在汉堡大学读现代德国文学,认识了该校教授中国语文的赵荣琅先生。他从台湾大学受聘到汉堡大学任教。赵先生儒雅博学,赵太太爽朗好客。他们温暖的家是全校中国同学(一共三人!)最爱造访的地方。那一次去,进门正好有两位客人将要离开。只记得一位瘦高的西方男士和一位端庄娴雅的中国女士,与赵氏伉俪殷殷作别。行色匆匆,主人未及介绍。

因而四姊听我说起在汉堡大学读书,问我可认识一位赵荣琅先生。这才顿悟:惊鸿一瞥,当年那位端雅的中国女士,岂不就是眼前的四姊?彼此都觉得不可思议。原来赵先生与四姊皆是安徽世家,且属戚谊。

很难忘记那些漫步树荫小道或坐在水边喂野鸭子、彼此无话不谈的时光。四姊想念她的子女,女儿小时候如何随她同台演出昆区;儿子喜欢飞行,她支持他向这方面发展,现在已经成为职业飞机驾驶员了——她相信“行行出状元”,决不拘泥孩子非要走学术路线不可。她也想念分散于中国大陆、台湾、欧美的许多家人师长朋友。

四姊幼年在安徽老家启蒙读书习字,稍长与父母姐弟卜居苏州,读书之外家里延师授曲,昆区是她一生最爱。抗战时期一面随沈尹默先生攻书学诗,一面跟高人学吹笛拍曲。还与姊姊等同台义演《牡丹亭》的“游园”、“惊梦”、“离魂”等各折。清音婉约,名噪山城。战后进北大,邂遇汉思,结成好姻缘;以后离国赴美。

“不光嫁了个外国人,还在外国住了大半辈子。”她自嘲地说。

四姊有一幅极负盛名,屡被提及的隶书对联:“十分冷淡存知己,一曲微茫度此生。”九十年代她在信上寄这两句给我看,读过又读,眼泪不自住地流下。四姊是中国传统文化熏陶下的国士。四姊的悲哀不止是寂寞,是国士放逐异地,不经意间、挥之不去、无可奈何的伤怀。尽管这“放逐”是自己的选择。

四姊在北大读的是国文系。

那时我正在注录图书馆从1830年开始就有计划收藏购买的上千种中国善本书,却从未整理编目。百年来深锁在地窖铁箱里,意外逃过二战末期轰炸焚毁之劫。编录善本书与现代书最大的不同在于前者没有一目了然的出版讯息。编目者必须细读未加标点的刻印文字(木刻雕版或活字版、石印版),由字里行间和版本的形式、用纸、墨色、雕版者等线索,寻找出作者、出版者、出版之年代、地点,以及其他特点:如收藏者的印鉴、眉批等。我在成大中文系修过目录学、版本学,可是工作过程还是困难重重。譬如,提供讯息最多的序文,作者自序或他人作序,常常使用草书刻板;而历代收藏者的印鉴攸关版本年代,只字不能忽略。我在辨究时,纵然尽量参考各体书法、金石字典,或是其他图书馆的善本编录书目以及种种专著;许多关键问题,还是疑窦丛丛、难以解决,或犹豫不敢断言。

所以,国学修养深厚,且又精擅书法刻印的四姊来到慕尼黑,对我来说,真是意外之喜。她在图书馆读书的余暇,就是我请益问学最好的机会。四姊曾任职柏克莱加州大学中文部图书室,也经手过那里的善本收藏;辨识草字篆刻更是心得独到。她读书仔细而教人恂恂不倦,总是鼓励我提出个人的看法和意见,她再一一指点,相互切磋。真是最难忘最珍贵的读书经验。

(二)

次年二月间图书馆馆长“冷水”博士(中文意译, Dr. F. G. Kaltwasser)请我去他办公室,说道:“你们台湾艺文界的‘教皇’要来了!”我愕然不知所对。冷水博士看我发愣,很乐。告诉我:台北故宫博物院蒋复璁院长(被他称为:“教皇”)在受邀参观德奥两国文化机构行程中,申明决不可遗漏当时西德藏书最多规模最大(员工五百多人)、历史悠久的慕尼黑巴伐利亚州立图书馆。冷水博士非常高兴。希望我参与接待。

午后四姊来看书,我提起这事。她高兴地连说:“这下我的笛子没有白带!”。原来这位诗人徐志摩的表弟蒋复璁先生,是她的熟朋友、忘年交,抗战期间大伙苦中作乐的曲友。四姊在慕尼黑平时度曲消闲,却无从自吹自唱。慕城虽是音乐名城,但是要找到会吹中国笛子、会唱昆区的知音,却只能空叹枉然。

我对国乐、传统戏曲所知极其有限。除了读过些《牡丹亭》《桃花扇》的文本,随意看过几出平剧,听过几段胡琴、琵琶;实在是十足的“门外汉”。百戏之祖的昆区更是陌生,好像从来没有听过(在大学喜欢的是摇滚、是“猫王”)当时心中暗喜:说不定可以听到四姊和“教皇”拍曲唱和呢。

蒋先生与两位随行学人在1981年三月中旬某日,早上九点准时来到图书馆。馆长、几位特藏组主任和我陪同参观,并邀请充和四姊参加茶会。两位老友异地重逢,都意外的高兴。因属正式访问,两人不便细谈,约好晚上在家小酌叙旧。

四姊要我也去参加他们的雅聚。我当然欣然答应了。

世事难料,晚上我因突发事故不得赴约,非常懊恼。四姊安慰我:将来有的是机会。

她曾告诉我,下月要回美国了。纽约大都会博物馆新建苏州庭院曰“明轩”,四月十三日请昆区社去表演,她将唱《金瓶梅》里的曲子。——可是我也听不到啊。

她还叹道:前一天那晚上,她吹笛子的时间多,唱得少。感叹老院长笛艺荒疏;唱得高兴,可是年纪大了,当年一条好嗓子,现在竟咿呀不成音……

四姊大去后,她的曲友陈安娜女士告诉我,四姊过了百岁高龄嗓音仍旧婉转动听。天赋异禀,信然。我与四姊相交相知三十几年,除了在慕城碰巧聆听过她吹笛唱曲自娱, 却从未欣赏过四姊现场度曲、更没有看过她登台演出——其实自己也明白:不识音律工尺,怎堪作四姊的知音?

四姊的小友兼曲友李林德博士曾寄给我一份四姊1962年4月19日、20日连载在《美华日报》副刊“自由神”上的大作:“如何演牡丹亭之游园”。文章以精练雅达的半文言、半白话写成。是四姊从少年时期开始学习、以后屡经名师指点,自己潜心揣度体会的心得;再加上累积的登台演出经验。戏中一声一腔、一歌一舞,举手投足、旋身回盼,丝缕不肯轻轻放过——十分详晰认真地分析演绎如何演出这段汤显祖精彩的昆区折子戏。

就凭着细读四姊这篇文章,2006年我看白先勇率昆区团来美西演出青春版全本《牡丹亭》,居然可以心领神会,连连在柏克莱、圣塔芭芭拉看了两轮,六天六场。不厌不倦。

从此才憬悟为什么书法与昆区缠绵婉转一咏三叹的水磨调是四姊此生最爱。

(三)

四姊、汉思返回美国后,继续在耶鲁执教,住在离大学不到十英里的北海文镇(North Haven)。我们持续通信,间或道经纽约,必设法与四姊欢喜重逢;但都是一晤匆匆。

1987年立凌受聘西雅图华盛顿大学,次年我们移居美西。从此隔一段时间就要飞一趟东岸,必定到北海文镇,在四姊汉思林荫间半坡上幽静的家里盘桓小住。

灰白色相间简朴的楼房,绕着庭园。第一次去,是夏天。檐下瓜棚透绿,篱边丛丛紫竹翠竹,几株花树、几方菜畦。四姊说,每早起来坐对晨曦,磨墨写字;以后就是浇水、除草,对付蜗牛。否则“吃不到自己种的菜,看不到盼了一年的好花了”。可惜牡丹花期已过,四姊要我下次四五月间来,品赏春风拂槛的名花。此间气温与洛阳相近,宜于牡丹芍药(原种是二十世纪初从云南远渡重洋移植过来的)。跟着她在园子里四处游逛,五谷不分的我对四姊的农艺园艺实在佩服;尤其是看到瓜藤上结着累累的小葫芦。

“以后会长大吧!”我想当然的问。谁知完全出乎意料:“不,不会再长大多少了,”四姊说。“啊!?”四姊不答笑着拉我拾级进屋。

小门厅正对楼梯,左边客厅摆着磁青色布面沙发,地下靠墙和茶几上放着两三盆垂叶植物和洋兰。举目壁上四望,疏疏朗朗挂着几张现代名家沈尹默、沈从文、台静农、饶宗颐诸先生的作品;上款题的都是四姊与汉思的名字,足见皆是主人的故交。(历次拜访时有更换。但是从来不见四姊张挂她自己的书画!)

一张极长极大的桌子居中独占门厅右边的房间。桌面铺着深色毯子、 零星摆着大墨池、两三方小砚、水盂、笔架、印泥盒之类,和卷着摊开的几种纸张,也有四姊写了的字。长桌两端堆著书籍、翻开的字帖等等。 房间靠里墙立着一架紫檀玲珑柜,藏着四姊与汉思当年新婚燕尔就离开中国,随身行李带出来的几组古墨、几方印石,和一些别的物件。矮椅、地板上尽是书报,四姊称作:“为患!”桌前放着张高背椅,是四姊坐着临池的地方。四姊说:这间原来是饭厅,西式长餐桌平时难得用到,空放着可惜。就变成她楼下读书写字、或教授学生的房间。楼上小书房则是清晨练字的地方。习惯了,好像在小书房坐着就自然练碑临帖。到下面“大书桌”上就写别的自己想写的条幅、卷子、扇面等等。

午后金黄色的阳光穿过盘绕着窗沿的爬墙虎绿叶,影影绰绰,洒落在桌面和墙上。抬眼看见墙上阳光照不到的稍上方,挂着两幅水墨勾勒写意:一幅是三两枝花卉、聊聊着色。另一幅则是鬓鬟轻拢、纤纤素衣女子的背影,双袖交垂,只有腰间飘拂着一抹蓝带。韵致飘逸,说不尽的款款风流。真是神笔!

再看,是大千居士的落款。四姊见我看得走神,笑说:“张大千说画的是我!反正看不到脸,是谁都可以。”

是她,是几个世纪前的四姊。

她听了,也不理会,回身从柜子的架上拿出一个小东西,给我看。却是个约三寸高的小葫芦,淡黄泛绿色,蒂上卷着寸许已经干了的细藤。葫芦小小的胖肚子上,竟刻着篆字“吉祥”二字,硃红色。捏在掌里堪堪一握,光滑轻润,可爱极了。“这就是去年的小葫芦啊!”四姊说,“你刚刚不是以为那绿藤架上挂着的葫芦还会长大吗?过两天我就要摘下来了。”原来四姊特意把普通的葫芦几经改种,才长出现在这样罕见的小葫芦。摘下的小葫芦要挂在通风檐下风干,“不能晒,晒了就会瘪、会烂!风吹干透了,才可以浅浅刻上字,或写或画。好玩吧?”

实在好玩。就不知她怎么想得起的。连园子里的紫竹,也是为做笛子种的呢。

临走,包里多了两个小葫芦,四姊要我自己加工。一直没有敢瞎写瞎画,留着天然素色。轻轻握着,依稀感觉到四姊放在我手心里的温暖。

(四)

不知多少次,吃过晚饭、唇齿间新韮犹香,天色还早;我们就出门在他们住宅边小坡道上散步,往高处走去。林木森森,环境清静幽美。四姊告诉我,邻居不少是大学同事,极典型的美国东岸新英格兰区、紧临大学的小镇。我说,这样多好,彼此鸡犬相闻,有照应。四姊过了半晌答道:“各忙各的,不好随便打扰人。”

绕着山坡半环,我们缓缓从另一端下坡,迎面的夕阳仍好。

回家后,或是在大书案前览读四姊自己的近作,或细赏他们收藏的现代当代名家书画。知道我是胡适先生的仰慕者,四姊就翻出胡先生写给她和汉思的两件墨稿给我看。胡先生不是书法家,我总觉得他的字有点“太”洒脱,好像跟他埋头做学问考证的形象有点“不搭调”。但是,那样仔细的一划一捺,清清楚楚,不管是公文日记还是题款,都一贯认真书写,不作飞龙在天的草书、难为读字的人;这种一生里外一致的表征,实在更令人叹服。

有时就是捧着茶漫谈什么新的话题。如果汉思和立凌也在,两位君子正襟陪坐,心不在焉地跟着观赏,彼此竭尽主客之礼,却绝少加入我们的谈话。所以四姊经常笑着请他们自便:“不用奉陪了!”汉思遂邀立凌去他们客厅旁边加建的休闲室,一面轻声以德语交谈。然后过不了多久,就会传来钢琴的乐声。

汉思幼年在故乡柏林读书学琴、喜欢语文音乐。这架大钢琴,德国名琴贝赫斯丹(Bechstein), 是三十年代举家移民美国,飘洋过海运来的家藏旧物。音色仍旧清越,立凌试弹之后告诉我。

汉思一家三翰林(正对:张氏《合肥四姊妹》!)。他的祖父、父亲和他自己都是研究西方古语文学家、哲学博士,大学教授。而汉思于西方古语文之外又下苦功,拿得中国古典诗文的博士学位。先后在史丹福、加州柏克莱、耶鲁诸大学执教,更时常出入欧亚名学府讲学。

“温文儒雅,沈思好学”,就是对汉思最妥贴的描写。二十几年交往,从来没有一次听到他大声说话,或看到他面有不豫之色。他的英文学术专著如《孟浩然传》、《梅花与宫帏佳丽》等,以及他与四姊共同翻译出版的唐代孙过庭(648—703)《书谱》,都是专攻中国诗学或书法的学者必读必备的典籍。他英译汉文之驯雅精确备受同行识者敬羡(好莱坞拍的经典动画片“Mulan”,就大量采用他翻译的“木兰辞”——收在《梅花与宫帏佳丽》里)。

我们卜居美西那年,汉思已经从耶鲁退休。仍旧勤于翻译、研究、写作,多半的时间在他楼上书房工作,对待我们总是一迳的和熈亲切。

四姊说,他还义务参与为盲人团体读书和制作录音带的工作。包括西班牙语、希腊语,都是他擅长的。

当时看着他和四姊恬静质朴的日常生活,简单和谐而相互体贴;我常想“鹣鲽情深”、“琴瑟和鸣”当即如是。

(五)

2000年秋冬之际,到波士顿剑桥跟女儿女婿小聚,过了假日他们忙着上课、赶作业。我们临时起意给四姊打电话,开车去北海文镇看他们。

四姊正在大书桌前研墨,忙着帮朋友们赶写书题之类的墨稿。嘱我们先上楼跟汉思说话。我说怕吵他做事。四姊回道:不要紧,平时他话说得太少,要跟人谈谈才好,活动活动脑子。

汉思看见我们有点意外,随即起身,含笑请我们坐下。他案前摊放着歌德的《浮士德II》(《Faust II》)原文本。

据文献,歌德晚年续写诗剧《浮士德》,1830年完成,是为《浮士德II》。却将原稿戳印密封,还特意写下“我死后方得拆开”的字样。歌德1832年去世,文本随即出版刊行。可是迟迟超过一世纪,直到1935年才在剧院上演。《浮士德 II》,出名的难,难懂、难演。内容涉及天人之间的互动,生命的旨意,形而上的哲学问题,和种种超现实的想象与古典神话的另样阐释。出版后书名题曰:《Faust. Die Traegodie von Goethe. Zweiter Thail》(《浮士德。歌德著作之悲剧。第二部》)。

正想向汉思请教这出诗剧深奥的哲理,忽听他缓缓说道:“歌德这时期对中国的哲学,人与自然的关系,人与人的关系,觉得有意思”,略一停顿,又说:“歌德年轻的时候自己学写中国字,后来还跟从中国回来的传教士学过。最近读到些新材料,想写一篇关于歌德学中文的事。”

太好了!我说。只知道歌德、席勒(Friedrich von Schiller,1759—1805)等文学家也深受从十七世纪开始盛传欧洲的“仿中国风”(chinoiserie)影响,觉得来自“遥远神秘古老的中国”的一切、新奇而有启发性。他们还根据英译的中国诗文改写成德文。却没想到歌德居然对汉字下过功夫!让我记起那位我们共同的朋友——鲍吾刚教授,他说过,当年选择研究汉学,与中国的象形文字有关——他喜欢绘画。歌德不也是极好的画家吗?汉思连连点头,说他也喜欢画画,对汉语的四声音韵最感兴趣。啊!难怪他专门研究并翻译中国古诗词了。对西方人、甚至汉学家而言,中文发音是最难学的部分。我说,恐怕涉及他喜爱音乐,听觉特别敏锐。他点头说:“可能、可能。”

记忆最深的是,他推崇歌德在两百多年以前说过的:偏窄的民族文学已经过时了,代之而起的是世界性的文学。

四姊喊我们下楼吃饭,帮她收拾碗筷的时候,她悄悄跟我说:好久没看到汉思谈得这么高兴了。

汉思2003年过世。没有留下歌德学中文的文章。

最后几年汉思时常卧病,四姊实在没法在家照顾,于是送他住进不算太远的安养院。自己每天开车去看他陪他,先后出了两次车祸,幸而都有惊无险。家人朋友们空着急、偏又帮不上忙。

我们飞去东部,到北海文镇已是下午,接了四姊一同去看汉思。

汉思虽然消瘦孱弱,精神还好,洵洵有礼依旧。他跟我们轻声抬手招呼,灰蓝色的眼睛无限温柔地随着四姊来回的身影转动。

那是我们最后一次看到汉思。

(六)

西雅图亚洲艺术博物馆2006年一月十四——四月二日举办的“古色今香——傅张充和女士与其师友之中国书画展”(原名:Fragrance of the Past – Chinese Calligraphy and Painting by Chung-Ho Chang Frankel and Friends.)是美国艺展中罕见的盛事,意义非凡:一位非主流的华裔女性艺术家以及她非主流的艺术作品,在一个主流的博物馆展览;这与在专注学术研究的场所展出,其意义和走向非常不同。

特别是展品中大量的书法。一般西方观众,“书法”常是他们难以勘破的障碍。

但是这次展览不仅轰动而且成功。当然,开展之前宣传印刷品及目录准备周全、及早寄发,专题演讲一一推出,展览场地布置得典雅有序,每一项展品附有简介卡片、易读易懂——这些都是有力的推波助澜。但是,展品与众不同的“实质”,足以印证所有的文字记载,造成有目共睹对“线条之美”对“书法艺术”的肯定。才是这次成功的终极因素。

馆长Mimi Gardner Gates(她有一个不俗的中国名字:倪宓)以毕业于耶鲁大学中国艺术史博士的学历,耶鲁大学美术馆馆长的资历,从1994年开始,担任西雅图艺术博物馆(Seattle Art Museum)、亚洲艺术博物馆(Asian Art Museum),以及西雅图奥林匹克雕塑公园(Olympic Sculpture Park)三馆的馆长。她在耶鲁随充和学书法,听汉思讲中国古典诗词。以后她任职美术馆,因鉴定或展览馆藏的中国书画古物,时常向充和请教。四姊对我屡次提及:Mimi 好学、聪敏!她和汉思都喜欢她。

而Mimi对老师更是敬爱推崇出之至诚。她清楚知道:如此品格,如此不凡的书法造诣与画风,深厚的诗词戏曲文学修养,都源自古老中国精粹博大的文化——古老而弥新。老师是不世出的幽兰。她要让更多人来欣赏这种以后再也难见的亘古典范。

跟Mimi成为至交,与彼此对四姊之羡敬爱慕,自然切切相关。

亚博馆坐落在城中坡顶的公园,远眺缥青湾和峰顶常年积雪的雷尼山,近看华盛顿湖粼粼水波绿影,风景绝佳。是根据二十世纪初纽约山水林园设计师奥姆斯德(John Charles Olmsted)所规划建造的。水塔、野栗子树的绿荫道、缤纷丛丛的茱萸、樱花、山杜鹃,大片草原、池塘喷泉、露天剧场;在在都是大师的特色。与稍晚完成的“美国新艺术风”博物馆,成为西雅图最精彩的文物景点。这景点也正是“古色今香”!

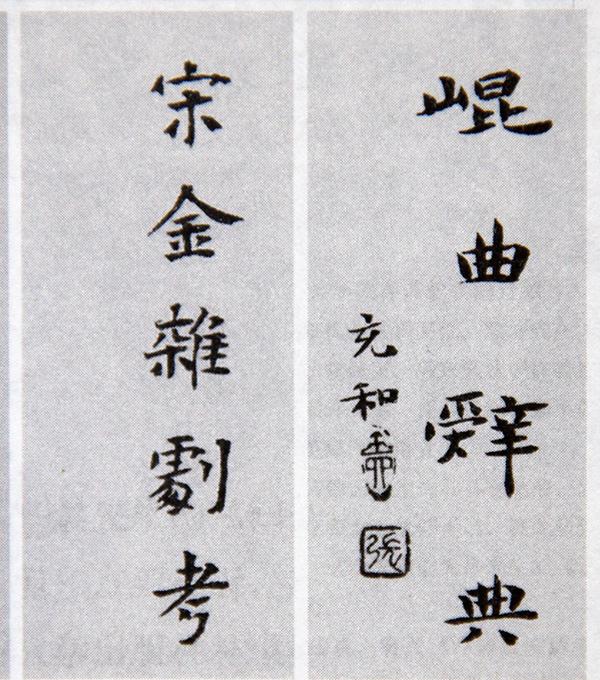

展览由Mimi Gates和当时的中国艺术策展人沈雪曼博士共同策划,白谦慎教授参与作业。分为三部份:

一、充和与她师友的书画。以充和的各体书法、山水画仕女图、手书诗词、小品书画手卷为主;兼有沈尹默、沈从文、台静农、唐兰、饶宗颐诸先生的书法,黄永玉、吴子深先生的水墨画。

二、文房四宝。充和的印鉴,皆是名家刀笔。最令人瞩目的是诗人闻一多为她刻的圆章“张充和”三字。此外,她收藏的明代九龙墨、清朝御用笺纸、特殊的毛笔、笔架等等;极为可观。

三、与昆区相关的藏品。充和1991年手写的《牡丹亭》拾画、叫画、硬拷三折,15世纪寒泉古琴一张,16世纪漆笛一管;还有她登台演出穿过的戏服三领:海水龙纹披风,月白披,云蝠百摺裙。

张充和傅汉思,1948年摄于北京颐和园。

(七)

四姊会亲自来参加开展仪式,而且还会在西雅图小住两星期。大家都很兴奋。

当然我跟立凌特别兴奋,因为四姊要下榻寒舍。

Mimi十几年前就告诉过我:那时候她决定来西雅图任新职,立刻告诉四姊和健在的汉思,并邀请他们以后到西雅图来玩,住在她家。四姊很为她高兴,却斩钉截铁地说:我们不会住你家,去西雅图就住汪珏家!

所以,Mimi笑说:“这次又碰了钉子,倒也在意料之中。”

不过,开展之后一个周末,她请四姊一家、旧金山来的林德、和我们,一同乘船,到她与Bill在缥青湾里岛上的别墅小住度假。

四姊在展前两天的晚上由儿、媳、孙子陪同,从新海文市乘Mimi安排的私人飞机直达西雅图专用机场(与公共机场不在同一处)。看到九十二岁的四姊,清瘦,但依然健朗,步履安稳,举止平和端祥;自是非常欢喜。却又难禁许多惆怅——圆满也带着遗憾。看不见总在她身旁的汉思。

四姊的儿子Ian一家跟着Mimi走了,他们住在城里博物馆代订的旅馆。女儿艾玛和家人晚一天也会从芝加哥赶来。

我们带着四姊开回舍下。

我们住在西雅图的城北,距大学、亚博馆、市中心,都只有二十来分钟的车程。一个四五十年前七亩地的马场辟建为十二栋双拼公寓,庭院里树木花草整理得满目青翠斑斓。父亲1991年过世后,我们接妈妈来西雅图住,须要换大一点的地方。妈妈一眼看中这栋三楼坐北朝南房,采光好,园子里老树苍绿参天,却不会挡住阳光。我们喜欢园子宽敞,老太太可以散步看花;挑高的屋顶、墙壁上可以挂中国老画。所以十分钟就决定买了。

母亲1999年弃养。这间前窗面对庭院、一端小门通往阳台的主卧室变成我们的书房。加了些书架书桌等物,还放了一张可以拉出来睡觉的木架沙发,垫子用厚棉花制成,软硬度对腰背脊椎极好。房间连着更衣室、梳理化妆间,盥洗室。关起房门,与外界完全隔开,自成天地。

这里就是四姊的“歇脚庵”(台静农先生语)。我知道,四姊对物质奢华讲究向来不在意,简单干净、舒服自在就好。所以十分安心,除了在化妆小间的大理石桌面上添放了一只自动煮水器,茶具之外,没有着意打点。

果然,四姊一看就连声说好。又说在飞机上吃得很饱,不能再吃了。帮着她把箱子什物略略整理,就请她早点休息。

此后这十几天与四姊朝夕相共,是最难忘又难得的记忆。

早上我起来多半四姊已经起来了。她说,年纪大了睡不长,经常睡了两三个钟点就醒,起来喝点水、看看书。她喜欢线装书:“卷起来,又轻又方便。”那次她带着的记得是李长吉的乐府诗。以后困了再睡。大概就睡五六个钟点吧。下午尽可能,请她小睡休息一两小时。

每天吃过简单的早饭,我们就照着行程表上的节目准备出门或等朋友来。四姊门生故旧在西雅图的不少,李林德姐弟从湾区飞来,加上慕名者、不速之客,忙得很!立凌实验室走得开就请假,做我们的司机兼摄影师。

最开心的是参加宴会之前在家的准备时段。譬如一月十四日(星期六)傍晚的开展典礼,紧接着就是近千人的酒会自助餐会。那天午后,四姊小睡起来,我们一起挑选“主角”要穿哪件衣服?最后选定酒红色暗缎旗袍与同色短外套;领下扣一只翡翠别针。然后我请她坐在梳妆间大镜子前的藤凳上,稍稍淡妆、浅点口唇,挽起一个松松的髻,耳翼戴上翡翠耳坠。镜子里一位端庄雍容的银发丽人。很美!她满意。我也很满意。

晚上,真是众星捧月。演讲厅座无虚席,后面还站满了人。典礼如仪,Mimi满面春风地致欢迎词,介绍她的充和老师。白谦慎教授自己也是书法家,他分析讲解充和的书法和诗词,辅以幻灯图片。会后来宾自由观赏楼上展览厅的三个展场。

亚博馆前面早已架起壮观的帐篷,四角摆着大火盆。很冷的农历腊月十五晚上!

转眼就热起来了。人潮一群群涌往站在前面的充和,围着她,向她致敬致意;Mimi在她旁边充当礼宾司。四姊的笑颜从容娴雅。

张充和傅汉思与小友陈安娜在后院竹林品茗 (1992年5月)。

(八)

亚博馆忙过几天之后,我开始准备在家里为欢迎四姊全家的晚宴。Mimi和Bill是当然陪客。其他客人有四姊与汉思以前耶鲁的同事,中国艺术史学家班德华(Richard Bernhard)夫妇——他也是Mimi的博士论文指导教授。几位华大研究亚洲艺术史的学者。策展人之一沈雪曼特地从爱丁堡大学飞来参加开展,自然也出席“家宴”。其他远近对四姊钦慕的好友们也都来了,还帮忙待客,准备餐点饮料等等。

其中几位:四姊旧友梁实秋先生的女儿文蔷——我对窗居的芳邻,四姊故交罗家伦先生的长女久芳、桂生教授伉俪,还有特地从湾区飞来的民俗学家李林德——则不但是四姊挚友语言学家李方桂先生、徐璎女士的女儿,也是四姊经常赞誉有加的昆区吹笛拍唱高手;此外沈从文先生北大的学生、华大马逢华先生夫妇,四姊耶鲁的小友女作家程明琤与夫婿罗平章先生……看到他们,都让四姊出乎意外的高兴。

我相信,没有人在乎东西好不好吃,地方挤得连座位都要“大风吹”团团转。在意的是:今夕何夕,大家竟能济济一堂。如此光景,就成为我现在重写旧事的引子,伤逝惆怅喟叹,但是终是欢喜:毕竟有过,有过那样无机的笑谈,忘情的开心。不是吗?四姊。

那天上午,Mimi送我们去专用机场——她打进特别号码,车子直驰到飞机旁边。她太忙,说好了,由立凌与我陪四姊乘私人飞机飞返新海文市。照顾四姊的小吴先生会开车等在机场外。Ian兄妹因为工作,与家人早就离开了。

两位驾驶员在机旁等着,接过我们简单的行李。Mimi与四姊殷殷话别,跟我们拥抱挥手,就匆匆离去。上了飞机,副驾驶来告诉我们安全设备、取用餐点的地方、盥洗室的位置等等,看我们各各就座帮好安全带,就回到前面驾驶室;飞机轻盈迅速地滑行起飞了。

这种喷射小飞机,左右两排八个座位,设计得简单舒服大方(就是盥洗室特别豪华)。

最好的是几乎没有噪音。彼此谈话也不需提高嗓门。

四姊一向不喜欢多说自己的成就,行事十分低调。对这次的展览相当满意。特别是Mimi事前事后的安排和各部门负责人员的专业配合,实在可说:成绩斐然。西雅图几份报纸——包括中文报,在开展那天都派出专访记者,第二天也都作了报导或有内容的介绍。电视台的采访当夜“晚间新闻”就播出了。杂志“Seattle Met”,是份内容质量极高的刊物, 登载了展览的消息和四姊Mimi与来宾的照片。

一路飞行平稳安适,立凌坐在我们后面。四姊和我隔着走道,时而小谈、时而翻翻带着的书、时而假眠。吃过准备好的“冷餐”和饮料,稍稍在飞机里走动浏览;那位副驾驶竟从驾驶室出来告诉我们,大约还有半个钟点就要到达目的地了。

算算时间,只有五个飞行钟点。好快!

小吴果然已经在等着了。四姊坚决要我们一起上车,让他先送我们去火车站再开回家。这样我们可以早点乘车到纽约。我们准备在汪班家住一晚,次日飞回西雅图。因为新海文市的机场根本没有普通班机。

当然拗不过四姊,而且即或只是十分钟的车程也舍不得放弃。跟四姊道别,夜色朦胧,看着车里纤瘦微伛的身影,额前飘拂着银发,向我们频频挥手。

1987年张充和傅汉思探访三姐夫沈从文,摄于凤凰。

(九)

以后近十年的岁月,我只去拜望过四姊三次。

平时就是过一阵打个电话问候她,跟她话家常。

她说,自从小吴去她家关照她,家人朋友们都为她高兴。他对四姊好,事事体贴周到。连他的妻子小孩对四姊也犹如亲人尊长,喊她姨婆。而且他在四姊有教无类的坚持下,竟学会了吹笛。“还可以为我拍曲伴奏呢”,她在电话里笑着说。不错,我听过录音带。

更难得的是纽约曲社的成员和行家越来越多,常去北海文镇四姊家与她。如果在纽约演出,社长安娜或别的曲友一定会接她同去观赏。

那次汪班在华美协进会的人文学会为四姊主办极全面的“张充和诗书画昆区成就研讨会”,曲友们也为她事先事后张罗准备。研讨会开得很成功。

跟Mimi一起去看四姊的那次,当是2009年的秋天。

忽听小吴电话里告诉我,近来四姊有点郁郁寡欢,胃口也不好。我跟Mimi商量,两人放心不下就捉空飞纽约,开车到北海文镇,一探究竟。Mimi开车,这段路她很熟。不久前她被耶鲁聘为大学董事会的理事之一。时常要开会,每次尽量弯去看充和,有时间还住一夜。

这次我们两人,怕麻烦小吴,就住在镇上的旅馆。

四姊是瘦了,看见我们站在门口,很意外,随即挂上笑容。Mimi和我不会唱曲,就看她园子的收成,看她的书法。晚上乘Mimi陪她聊天,我去厨下帮小吴的忙,炒了两个菜。吃饭时,逼着,也吃得还好。约了她第二天游车河,她立刻应了。

Mimi对这里极熟,原来她以前就住在这附近。带着我们一路看她的旧居,看新英格兰区美好的秋天,在路边市场买水果,到小镇吃标准的美国午饭:三明治、色拉和汤。两人你一句我一句,劝着哄着四姊多吃些。四姊本来不是多话的人,喝着汤,神色怡然。我们知道,这一阵老太太一定寂寞了。

回到西雅图家里,赶紧请东岸彼此的朋友多多去拜访。以后,小吴的报告逐渐正面。每天写字也恢复了。2011、2013 年都是跟立凌一起经纽约飞欧洲的途中,特意小留,去探望四姊。2013年那次是早春。我知道,五月间昆区社的朋友要替四姊过百龄大寿。我们提前去贺。四姊要小吴开车带着我们到那家饭馆吃饭,就是以后寿庆设宴唱曲的地方。是在饭馆后面另辟的一间,很宽敞、面向草坪小树林。我们都说好,四姊却道:“这些玻璃门太大了吧,人来人往,看着多窘啊!”四姊大气大方,但并不喜欢争强好胜、出风头。我们告诉她,不会的,这里不靠大马路,不会有闲杂人等随便来看热闹。她才放心。

以后我听说,寿庆热闹得很,寿星也唱得尽兴。

去年去湾区之前,我接连打过几次电话。因为有些时候了,我发现,四姊跟我说话,其实并不知道我是谁。我的名字她已经不记得了。当然,这么久没有去看她,怎能记得呢?这一阵小吴之外有位女士住在那里照料她,大概方便些吧。没有去看她,心里难过。远地家人接二连三,噩讯不断,疲于奔命。

电话里,那位女士告诉我,老太太不爱起床,不爱吃东西。我问Mimi近来去耶鲁没有,看到四姊没有。她忙着敦煌莫高窟佛教艺术在洛杉矶盖蒂博物馆展览的事,来回中国,美国,洛杉矶、西雅图、纽约之间,也是疲于奔命。去耶鲁开会只得减少。她说,几次去,充和时常不记得她了。

安娜以后告诉我:

“……五月六日,昆区社的几位好友去探望她、跟她祝寿。她躺在床上,安娜扶她坐起,穿好衣服,梳好头发,挽着她出来看花。朋友们带去的鲜丽的兰花。她轻声跟安娜说:‘如果我想的人,我都能看见,那样多好啊!’

是的,她去找她所想所爱的人了。