金暻鉉谈韩流:《鱿鱼游戏》与《寄生虫》都表现了一种美国感

【采访者按】:

韩剧《鱿鱼游戏》自今年9月份在Netflix播出以来,以非英语电视剧获得最高收视率。这已经不是韩国流行文化第一次在西方收获成功。去年,韩国电影《寄生虫》以第一部非英语电影身份获得奥斯卡奖,而韩国男团防弹少年团则成为美国最具影响力的流行歌手。自本世纪初以来,韩流席卷东亚,尤其是中国;现在虽然韩流在中国影响力已经不如从前,但这几年却席卷欧美文化市场,被一些学者认为是一种文化“反输出”。近几年,中国的经济科技地位不断提高,也开始越来越强调文化自信和文化走出去。韩国成功的经验对中国有何借鉴?在国内流行文化产业面临转型升级,相关产业经历整顿之时,韩国的道路有何启发?

对此,澎湃特别采访了加州大学尔湾分校的金暻鉉(Kyung Hyun Kim)教授。金暻鉉受聘于加州大学尔湾分校的东亚研究系和视觉研究系,为国际著名韩国电影与流行文化研究专家。他的新书《霸权模仿:二十一世纪的韩国流行文化》(Hegemonic Mimicry: Korean Popular Culture of 21st Century)即将由杜克大学出版社出版。围绕该书,澎湃新闻对金教授进行了专访,谈论他在韩国流行文化研究上的心得。

《韩国电影的再男性化》与《虚拟韩流》,杜克大学出版社

澎湃新闻:您最初的研究是韩国电影,对此,你已经出版了两本书,《韩国电影的再男性化》(The Remasculinization of Korean Cinema)和《虚拟韩流:全球时代的韩国电影》(Virtual Hallyu: Korean Cinema of the Global Era)。您能不能说下您是如何进入这个研究领域?

金暻鉉:刚好30年前,我1992年大学毕业。那个时候,有两件事非常流行,一个是媒体研究,那时不少人都认为文学要死亡了,因此电影研究和媒体研究开始主导人文学界;还有一个是文化研究和后殖民研究,那个时候爱德华·萨义德(Edward Saïd)的《东方主义》(Orientalism,一译《东方学》)已经出版10年。我在还是本科生的时候就阅读了《东方主义》,我有了一些理解,尽管我无法理解全部。不过,我接触了诸如庶民研究(subaltern studies)、伯明翰学派、斯图亚特·霍尔(Stuart Hall, 1932-2014; 英国著名左派文化研究者,采访者按)这些那时流行的东西。我于是开始考虑,如何把这些东西带入韩国研究。对于我来说,电影研究是一可行的道路。我想我是最早将这些理论带入韩国电影研究的人,推动其发展。因为没有很多人同时将这些方面联系起来,用这些理论和训练来研究韩国电影。这是我读研究生院时进入电影研究的原因。在南加州大学读研究生时,有一位对我非常有帮助的导师,电影研究的大卫·詹姆斯(David E. James),他最近刚刚退休。我们形成了很好的合作关系,甚至在我研究生还没毕业,我们就合作主编了书。这是我电影研究的开始。

澎湃新闻:但是后来,您也拓展了您的研究领域,在2014年,您与崔暎玟(Youngmin Choe,音译;南加州大学韩国电影研究者,采访者按)合作主编了《韩国流行文化读本》(The Korean Popular Culture Reader)一书,这本书包含了诸多内容,甚至覆盖了朝鲜。据我说知,这是英语世界里最早的相关著作之一,这也许和鸟叔的“江南Style”席卷美国有关。您是否能介绍下主编这本书的背景?

金暻鉉:不仅仅是“江南Style”,韩国流行文化那时已经是世界现象。可能在那时,“江南Style”是韩流在美国引起的唯一轰动。那时,像东方神起这些SM公司的偶像团已经席卷亚洲及之外。当然,还有韩剧。这些是在网络电视开始前。在《寄生虫》前,韩国电影也非常出名。因此,我们决定编辑出版一本书,不仅仅关注现实,同时还注意介绍韩流的历史背景。很多人认为韩流是本世纪才开始,没人关注之前的事,说了不少无知的话。这完全是不正确的。我认为,韩国流行文化是整个20世纪的事;同时,这也造就了21世纪的韩流。因此,我主编的这本书可能是尝试进入关于韩流历史讨论的第一本书,不仅有历史和社会背景研究,还有文本分析。对于我们,文本分析是很重要的。因此,我要求所有的作者不必写报刊式的论文,而是关注韩国流行文化里某种非常有纪念性质的体裁。与仅仅关注像“江南Style”这样的流行现象相比,我们希望讨论更有历史深度。最后证明,这一尝试是成功的。

《韩国流行文化读本》,杜克大学出版社

澎湃新闻:现在,您又出版了《霸权模仿》这本专著,里面包含了当代韩国流行文化的诸多体裁,包括现在美国最火的防弹少年团和《寄生虫》。这类涵盖面广的著作,通常是以论文集的形式出现,比如今年早些时候由金酉奈(Youna Kim,音译;巴黎美国大学韩流研究者,采访者按)主编的《韩流的文化软实力》(The Soft Power of the Korean Wave),同时讨论了防弹少年团、《寄生虫》和韩剧。您是如何想到要写这样一本涵盖面广、带有野心的著作?

《霸权模仿》,杜克大学出版社

金暻鉉:这本书包含两个概念。一个是“霸权”,我从意大利马克思主义理论家葛兰西(Antonio Gramsci)那借用而来。我们不应该仅仅把“霸权”看作是一个封闭的系统,同时也可以是一种协商,希望发展出一种可以重新发明和制造霸权的文化产业。在这一背景下,我考虑一种更广阔的美式和平(Pax Americana)。我们一般倾向于将美国文化霸权看作是一种由美国人主导,甚至是一种只有白人美国人参与的封闭系统,但通常这被误解,因为还有其他人群参与的潜在可能。因此,你可以用诸多方法对美国文化霸权进行提炼和重新发明。那么韩国人如何做到的?因为韩国已经在政治上、经济和文化上参与这一美式和平七十五年之久。因此,我希望使其成为理解韩国流行文化的关键。第二个概念,“模仿”,这是我从后殖民理论家霍米巴巴(Homi Bhabha)那借鉴来的概念。“模仿”要求被殖民者去模仿殖民者的主导文化、行为与话语。你一直都在模仿,但每一次你模仿翻译时,在模仿者和被模仿者之间的间隙通常就会出现差异。对于我而言,这一间隙和差异是非常有趣的,你可以对主导范式进行重新发明和调适,最后成为一种有活力的变种,成为霸权的另一种表现形式。这是韩国人过去七十年做的事。这是我在写《霸权模仿》时试图关注和把握的。

澎湃新闻:在我看来,您的书另一特别之处是对后殖民与政治经济学方法的结合。您已经提到了不少后殖民方面,这在韩流研究中非常有影响力,学者们将其看作是一种“其余”(the rest)对“西方”(the West)的反输出,通常对韩流具有同情。但另一方面,韩流研究还有政治经济学的路径,这一路径就不那么友好,将韩流看作是一种剥削压迫的资本主义机制。在你书里第一开始,你提到了政治经济学路径,认为这比较愤世嫉俗。但在后面,您有一章专门比较了三星与韩流产业,进行了非常唯物主义的解读。特别,您也强调了一些韩流明星的自杀,将她们与三星工厂得癌症的女工进行对比。看上去您是在尝试调和这两条路径。我们知道,韩流研究者需要面对粉丝,之前耶鲁大学研究流行宗教的凯瑟琳·露夫顿(Kathryn Lofton)由于在媒体说防弹少年团是宗教,而遭到粉丝邮件围攻。您对这两种路径的调和,是否也是为了避免得罪粉丝,而尝试更委婉得表达您的意思?

金暻鉉: 不是!我的这一项目并不是从本质上去对韩流或韩国流行文化产业进行批判。当韩流本身成为一种霸权时,有很多有趣的事发生。在某种程度上,我是尝试去还原一种对韩流的“族群研究”(ethnic studies)。因为在某种程度上,韩国人拥抱了美国化七十五年之久,韩国在某种程度上成为更大范围的“美式和平”的一部分。在这一“美国世纪”里,韩国人有大量的流动,特别是文化流动,创造了美国文化霸权的这一旁支,我们将其称作韩流。我对此的研究是有批判性立场,而对于三星与韩流那一章的政治经济学分析,则是进一步强调在这一高度竞争系统里那些为实现自己梦想的人做出的牺牲。这无疑在韩国文化产业里非常重要。因此,我尝试将三星与韩流进行对比。韩流无疑是成功的,但对于那些偶像们,他(她)们的当红周期一般是三到四年,然后他(她)们就从舞台消失,可能任人摆布。我们可以说这不人道,反映了资本主义产生的诸多丑陋现象。这不仅仅在流行音乐产业发生,也在其它领域存在。因此,和其它章节相比,这一章更具有直接的社会评论性。我想把韩流看作一种文化层面的三星。这是我写这一章的目的。

澎湃新闻:正如你书里强调,韩流产业体现了新自由资本主义的“坟墓统治”(necropolitics)。像那些韩流练习生们,尽管他们知道成名机会很小,还是愿意把自己花样年华献身血汗泪。最近热播的《鱿鱼游戏》更极端得表现了这一方面。那些游戏者尽管知道只有一人可以胜出,为了金钱还是奋不顾身。同时,这一场游戏也有其观看者,即那些白人富豪们,他们甚至用动物行为来理解这场游戏,这让人想起古罗马斗兽游戏。而剧中游戏组织者吴一男则更像全球资本主义秩序中的买办。最近,您在媒体上发表了一篇分析,认为《鱿鱼游戏》探索了从新自由资本主义游戏里的出路。同时,《鱿鱼游戏》已经成为韩国工人罢工使用的符号。对于《鱿鱼游戏》的成功,我们是否可以认为这部韩剧探索了新自由资本主义的普遍结构性问题,而不仅仅是韩国的社会问题?

《鱿鱼游戏》剧照

金暻鉉: 我认为《鱿鱼游戏》揭示了数个问题。正好今天,我看了一篇《纽约时报》上弗兰克·布鲁尼(Frank Bruni)写的关于该剧的文章。布鲁尼是非常有建树的文化批判人,他的文章也代表了现在最主要的解读,即我们不需要赞成这部剧反映的世界的血腥和反乌托邦的图景。这部剧实在太阴沉,对青少年不宜。这是在美国大家最主要的反应。不过,我对此略有不同的观点。我被里面的暴力所惊恐,将儿童的游戏用这种形式表现出来对于我来说有点不道德。但是,我们也需要将该剧看作一种影射。现实是悲惨的。在过去二三十年里,韩国体面工作大量减少,中产阶级规模缩小,成为了现在的状况:大多数人将自己看作穷人而非中产阶级。在三十年前,我认为有百分之八十的韩国人将自己定位为中产阶级。这已经成为过去。很多国家都面临这样来自新自由资本主义的压力。这部剧是对这一社会状况的反映。

在该剧最后,我找到了一种答案或者教训。这对于任何愿意听的人都非常有吸引力,即,这一新自由资本主义竞争不能再这么继续下去。年轻人找不到工作,阶级越来越固化,资本主义不再许诺你机会均等。韩剧与西方电视剧或者中国电视剧都有所不同,现在许多著名的剧情都不表现善最终战胜恶。善战胜恶这一主题不一定是这些年来韩国人所喜欢的。韩国是一个小国,大家明白自己通常是某种历史创伤的受害者。很多时候,善最终战胜恶对于大家是不现实的,这反映某种现实。换句话说,让韩国人相信这种简单化的剧情,去选择拥抱善和英雄行为,是不大可能的。《鱿鱼游戏》有一个非常韩国的结尾,比很多结尾都更韩国。我其实不认为布鲁尼看完了《鱿鱼游戏》全部。你只有看完,才能理解,这是一部反新自由资本主义、反暴力和反过度竞争的剧集,它促使大家进入其中。当然,我不是《鱿鱼游戏》的代言人。但我认为从结尾来解读该剧是有活力的,结尾有足够的复杂性。它让你明白,获胜不是全部,获胜也是糟糕的。这是我的理解。我希望,对于看完全部剧的人,这也是大家的理解。

澎湃新闻:在您书里,有一章是关于《寄生虫》和《极端工作》,这两部电影都和《鱿鱼游戏》有类似主题,但是,您在书里对韩国嘻哈传统也给予特别关注。对不少人而言,韩国流行音乐就是偶像音乐。这无疑是不对的,韩国也有非偶像流行音乐。为此,您专门写了一章。同时,您书的封面上是醉虎幫(Drunken Tiger)与尹未来(Yoon Mi-Rae)(二人都是韩国嘻哈说唱组合MFBTY成员,采访者按)合作表演的图片。在此之前,您和瑞利智(CedarBough Saeji,釜山国立大学韩流研究者,采访者按)为《世界音乐杂志》(Journal of World Music)合作主编了关于非裔美国人和韩国嘻哈传统对话的特刊。金永大(Youngdae Kim,音译;韩国乐评人,采访者按)在《防弹少年团乐评》(BTS: The Review)一书里也从音乐学角度强调了防弹少年团的嘻哈背景。您能不能介绍下嘻哈传统在韩国流行文化里的重要性?

金暻鉉教授(中)与醉虎幫(右)和MFBTY另一名成员Bizzy(左),图片来源:加州大学尔湾分校人文学院官方推特

金暻鉉:很多人认为嘻哈仅仅是一种很酷的潮流,与历史没什么关系。但是,嘻哈是有传统的,很酷只是其表面。这是非裔美国人的表现形式,与贫民窟有关。现在,几乎每一个韩国偶像团体都有说唱歌手,防弹少年团有两位,EXO也有两位。说唱歌手成为了一个偶像团体的必备成员。我更关心的是,韩国说唱是如何开始的?说唱是如何成为韩国音乐产业不可或缺的一部分?我从种族层面入手,看韩国人如何通过说唱表现自己。我书里一开始讨论的是战后驻韩美军军营的韩国歌手。在上世纪六七十年代,当民权运动在美国兴起时,这些歌手不仅仅是美国驻韩军营里黑人士兵和白人士兵之间种族冲突的旁观者,他们在某种程度上也是这一冲突的积极参与者:一般而言黑人士兵喜欢听灵魂乐与放克乐,而白人士兵喜欢听DJ。每当冲突发生时,服务于美国士兵的韩国夜店老板和歌手都需要去调和这一冲突。这给韩国人带来对美国文化与社会政治情形的直观感受,也成为了韩国文化史里重要的一部分。这需要去理解音乐是如何成为族群冲突重要的一部分。在我看来,这是韩国嘻哈传统的孵化时期。我认为,这一传统一直都清醒认识到,说唱是对社会问题进行评论的重要手段;社会评论一直是韩国嘻哈音乐极其重要的部分。嘻哈不仅仅是一系列身体动作,也是一种诗学化的自我表现形式,因此与社会和族群研究有关。写作这一章对我非常重要,因为这也是我寻找自己认同的方式:种族认同、族群认同和国家认同。对我而言,韩国对嘻哈传统的吸收,是霸权模仿的另一种形式。

澎湃新闻:除了您的研究之外,您也是一名积极的文化创作者。您已经合作导演了数部电影或创造剧本。最近,您写了一部名为《口罩辩论》(The Mask Debate)的话剧,今年年初通过Zoom放映。情节围绕着加州橙郡(Orange County;加州大学尔湾分校所在地,采访者按)一所小学的学生是否应该带口罩的辩论,您探讨了韩国或者亚洲人认同问题。里面不断强调,戴口罩是非常不美国(un-American)的行为。您通过您的艺术创作,表现了疫情下美国的身份认同难题。正如你刚刚所说,嘻哈是韩国认同的一种表现。您能不能谈下您是如何通过您的创作来探讨“韩国性”(Koreanness)问题?

《口罩辩论》海报

金暻鉉:我一直认为,学者的工作只是一种回应性工作,而作为创造性艺术家或作家某种程度上比作为学者更加重要。我很后悔,我并没有将艺术创作或创意写作当作我的主业。但是,当疫情来临时,我认为这是一个机会。在疫情下,所有店铺甚至学校都关闭,所有的旅行都取消,持续了半年之久,我们没有其它事可以做。我们经历了我们人生中之前没有发生的事。因此,我试图基于真实经历,写一个关于我们如何渡过这一难关的故事。我们是亚洲人,从一开始,我们就知道戴口罩很重要,不管你是否喜欢。我个人是不喜欢戴口罩的,但当戴口罩可以救命时,我们需要戴口罩,不戴口罩是愚蠢的。但是,当我开始与我女儿所在小学的家长讨论时,我感到不舒服。他们大多数都是白人,当我建议大家应该戴口罩,他们感到受到了冒犯。就此,我意识到,我和他们有不一样的社群价值观。我切身经历了这一差异。他们的立场是,你怎么敢侵犯我和我孩子的自由?这是一年前发生的,但这一辩论仍在持续。那个时候还没有疫苗,你不带口罩是选择死亡。在我看来,这一辩论是不可思议的。我认为这是非常值得讨论的一个社会问题。我选择通过创作这一剧本来讨论,里面的所有演员我都认识。因为所有机构都关闭,他们当时也赋闲在家。大多我联系的演员都很支持并参与。我有一个很好的经历,进而在YouTube上映,当然也通过Zoom播放。所有感兴趣的人都可以去观看。通过创作这部剧本,我与社会有所互动,让我能意识到社会问题,有一些问题与我们是谁这样的问题紧密相关。这其中有很多乐趣。这也是我童年的梦想,你仍然可以对其坚持。希望我还能继续坚持,在我大量职责之外。

澎湃新闻:可能您也听说,偶像产业这几年在中国发展很快。这可能与中国意识到韩流在世界上的成功有关。同时,一些韩国训练的华语偶像在其中也有重要作用。然而,今年在中国发生了许多与偶像产业有关的事件和丑闻,整个行业正在经历整顿。而您在书里特别强调,韩流偶像业植根于战后作为民族国家的韩国经历,特别是那些韩国歌手去吸收美国最新流行音乐动态,以迎合驻韩美国士兵的口味。您是否认为,中国的例子表明,这一“霸权模仿“游戏成功的经验无法在其它地区复制?

金暻鉉: 我认为美国世纪正在消逝,韩流在世界的上升很有可能是美国世纪的最后的文化轰动效应(sensation)。在美国世纪之后,可能就是中国世纪。不过,美国世纪有诸多前提,不仅仅是美国的军事实力,而是一种真正的开放姿态,尊重文化生产自己的发展规律。这是韩国遵循的一种模式。这对于中国世纪的到来也许是需要的。中国世纪不仅仅是政治和经济上的,也是文化上的,进而产生出美国世纪的真正替代品。在韩国,大家逐渐意识到除了经济实力外,需要遵循文化自己的发展规律。这不是这二十年才讨论的事,而已经有很长时间,甚至在日本殖民时期就开始了。要有文化复兴,就需要尊重文化的发展规律。这是我对韩流成功经验是否能在中国复制这一问题所能说的。

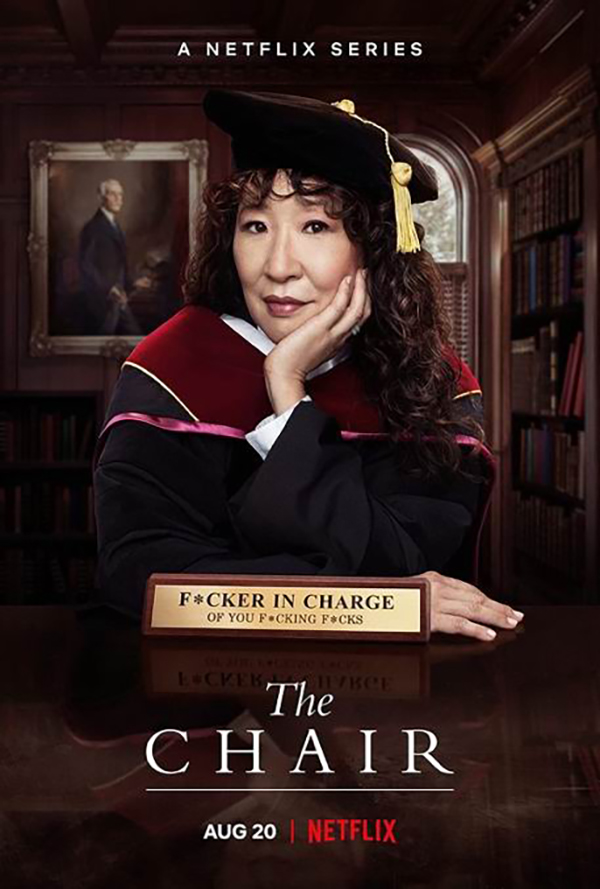

澎湃新闻:根据您所说,韩流可能是美国世纪的最后轰动效应。您在您书里开头也提到,韩流也许指向了未来一个不一样的美国。韩流的成功的确也引发学者们对未来全球文化秩序的反思,比如金週玉(Ju Oak Kim,音译;德州农工国际大学韩流研究者,采访者按)在年初发表的“防弹少年团作为方法”(BTS as Method)文章,认为防弹少年团代表一种“反霸权文化“(counter-hegemonic culture)。就我观察,在美国,除了韩国流行文化外,还有另一股“韩流”(Korean Wave),即韩国或韩裔美国人在很多传统白人领域的凸显,比如吴珊卓(Sandra Oh)的成功。最近在《英文系主任》里她出演了白人占主导的英语系的亚裔美国人系主任。导演和编剧将主角定位为韩裔而非华裔或日裔美国人,肯定是有考量的。同时,我也注意到在古典学里(和英语一样,这是另一个白人学科),韩国和韩裔古典学家的声音越来越重要。比如,去年一位叫蔡瑛仁(Yung In Chae)的韩国古典学家在一古典学通俗杂志《映像》(Eidolon)上发表了一篇叫“像狄奥尼索斯:防弹少年团、韩流里的古典学与西方的自恋”(Like Dionysus:BTS, Classics in K-Pop, and the Narcissism of the West )的文章,引起了美国主流古典学界对防弹少年团的关注。同时,在去年,在美国一个非常重要的古典学研究生奖里,三位获奖者里有两位有不同程度的韩国背景。无论《寄生虫》还是防弹少年团都说明,不靠英语也可以进入国际主流文化秩序并获得成功。就此,您能否说下您对未来人文学科的大致展望?

《口罩辩论》海报

金暻鉉: 这是一个非常长、也非常复杂的问题。这样说吧,无论防弹少年团、《寄生虫》还是《鱿鱼游戏》,不少歌词或对话都是英语,但最重要的是,这些都表现了美国所代表的感觉(sensibility)。一名美国人很容易对这些进行理解。防弹少年团在美国比在韩国更流行,而《寄生虫》则更是如此。也许,韩国人无法理解到《寄生虫》里面的笑点,但美国人可以更投入里面的情节,不断地大笑,因此《寄生虫》更符合海外观众的口味。我之所以说这个是因为,由于社交网络、网络电视、谷歌翻译,语言已经不再是障碍。谷歌翻译的能力也变得越来越好。对于年轻人而言,语言无疑还是一道屏障,但已经没有以前那样严重。我们需要理解,这更与感觉和风格有关,这比语言更容易跨越障碍。我说得不仅仅是文化,还有学术讨论与话语。你用什么语言生产会越发变得不重要,无论在文化生产还是在思想话语领域。因此,我认为,我们更需要的是去拥抱全球化、去拥抱社交媒体革命。无论结果是好是怀,我们需要进入这一旅程。