锐评丨《安东尼娅家族》:建构一种女性主义乌托邦的尝试能否成功?

锐评丨《安东尼娅家族》:建构一种女性主义乌托邦的尝试能否成功? 原创 张涵抒 新青年电影夜航船 收录于话题#新青年电影夜航船 34 个内容 #电影评论 30 个内容 #影视观察 13 个内容

《安东尼娅家族》:

建构一种女性主义乌托邦

的尝试能否成功?

一、勾勒:建构女性主义

乌托邦的尝试

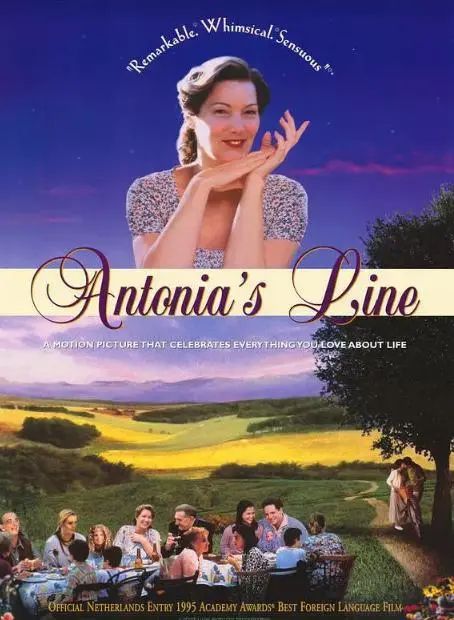

《安东尼娅家族》由荷兰最负盛名的女导演马琳·格里斯执导,在1996年斩获了第68奥斯卡最佳外语片桂冠。这部荷兰影片通过寓言式的描摹,试图建构一个浸透田园风光的乌托邦:一个二战后宁静偏远的荷兰小镇,一栋粉红色的屋子,一片肥沃的农场,一群自给自足的女人相依为命。

正如劳拉·穆尔维对女性导演之共性的评论,“不管她们以前做过什么,压抑的经历和对妇女形象被剥削利用的清醒意识可能对妇女导演而言是一种同一的因素。”该片的另一个译名《不靠男人的日子》,或许更鲜明地指出了该片试图传达的女性主义底色。以安东尼娅为核心的庞大家族从最初的一对母女逐渐开枝散叶到四世同堂,但四代人没有一个儿子。这个大家族成员之间的关系维系不依赖血缘和婚姻,而依靠仁慈与爱情繁衍壮大:帮助过他们的寡妇,被家人虐待的智力缺陷女儿,受不了教会约束的还俗牧师,被村民排挤的外地农夫……都能够在安东尼娅家的草坪上共享一顿平等的盛宴。与主流商业电影中的女性形象仅仅作为“银幕上的奇观”、“欲望能指的客体”、“诱发观看的视觉动机”所不同,安东尼娅家族中的女性被描绘为具有高度主体性的“人”,耕种、骑马、枪支乃至性自由这些传统意义上被作为男性象征活动的支配权,统统都被掌握在女性的手中,男性权威被女性家长所取代。在安东尼娅个人魅力的领导和感召下,这栋粉红色屋子里特立独行的女人们,甚至走向了男人在她们的世界中可有可无的、如这个稍显激进的译名所描绘的——“不靠男人的日子”。

而在影片的造型语言上,电影作为“用光写作”的艺术,也着力用一种女性化的笔调进行拍摄。大部分画面都笼罩在暖色调、低饱和度、低对比度 的“莫兰迪色系” 光线下。场景的选取也往往呈现一望无际的绿色原野,安详精致的室内布置,与油画一般柔和明亮的色彩共同营造出了一种温馨和乐,柔情款款的女性主义乌托邦气氛。影片中的女性角色也多身着色彩丰富、花纹多样的斑斓彩衣,与环境相得益彰。与此相反的是男性角色统一都被放置在呆板单调的纯色西装中,象征了男性主体的千篇一律和女性作为个体的参差多态。

图1 - 教堂中左侧男性呆板的穿着和右侧女性鲜艳的色彩形成对比

图2 - 汇总了影片中女性所穿着的色彩柔和明亮、花纹精美的服装

除了形象层面各种意象元素的充分调用,影片在叙事逻辑和镜头语言的表现上也通过多种设计突出了女性的主体地位。在银幕世界中,“人物间的权力关系首先呈现为看与被看的关系”,作为一部打着女性主义旗号的电影,如何处理观看的主体以及被观看的主体当中女性的角色,是本片一个不可回避的关键问题。

劳拉·穆尔维指出主流商业电影叙事的基本构成原则,首先是“男人看/女人被看”,而《安东尼娅家族》则反其道而行之,不管是作为“合适的精子提供者”金发碧眼的城镇青年,还是被众多美术学院女学生所包围的写生男模特,都将男性放置在了被凝视的客体地位上,并使得女性成为了凝视这一彰显权力地位动作的发出者。

笔者试以农夫巴特上门向安东尼娅求婚时一组典型的对切镜头为例进行分析。依据美国电影理论家尼克·布朗对于对切镜头中权力关系的阐释,“机位与构图的元素可能令某一人物的形体和目光轮番控制着画面,而将另一个人人物呈现在弱势或被动的地位。”在银幕中呈现安东尼娅说话时,影片采用了过肩镜头,露出了一部分农夫巴特的背影,这表明了此时银幕中呈现的画面并不是摄影机假借农夫巴特的眼睛所看到的形象,从而剥离了农夫巴特作为凝视者和观看主体的地位。因此,近景中安东尼娅的形象本身,就成为了占据画面镜头的主体(见图3-3);而在呈现农夫巴特说话时,摄影机则化身为安东尼娅的眼睛,完整地还原了他在当前的距离下所应当呈现的形象(见图3-2)。

图3 - 拒绝求婚段落中依次据画面主体的安东尼娅的目光以及她的形象

因此,虽然说农夫巴特的形象占满了银幕,但实际上是在呈现安东尼娅的目光。由此分析,在该求婚段落中,占据画面中心的要么是安东尼娅的形象,要么是安东尼娅的目光。正如这段对话最后,安东尼娅以“我不需要你的儿子”的豪迈发言拒绝了农夫巴特共同构建家庭的邀约,叙事情节和镜头语言完美结合,共同完成了一个确立女性主体性的呼应与互文,权力被牢牢地把握在安东尼娅手中。

而女性的主体地位不仅仅在男女共同出现的画面中被确立,在女性独自出场的段落中,影片也使用“画框中的画框”这一构图技巧作为“重音符号”,来完成对其独立、不依附男性形象的强调。安德烈·巴赞曾经将电影中的画框定义为“一个在空间上失去定向的界域……造成了一种空间上的内向性”,摄影机频频通过门、窗、镜子等框状物拍摄安东尼娅的劳作和梳妆场面,例如在电影中的一头一尾出现的安东尼娅与自己镜中形象的对视,加之天然构成画框的大银幕本身,安东尼娅以其冷静、笃定、坦然的形象置身双重的画框中,集中地摄取了观看者的注意力,完成了对自身主体性的一次不容辩驳的诉说。

图4 - 影片开头安东尼娅凝视镜子中的自己

二、反思: “建构”乌托邦

的成功无法跨越银幕

然而,抛开具体的视听语言说回现实,《安东尼娅家族》作为一个标榜女性主义与反抗色彩的“杂音”,居然被好莱坞这一美国主流价值观的大工业再生产体系欣欣然地纳入了大合唱,是否说明其进行的只不过是一种戴着镣铐的舞蹈?无论舞姿多么优美,依然没有跳出保守主义价值观以及某种政治正确合谋所构筑的高墙?

关闭安东尼娅家族小屋粉红色滤镜,我们会发现她所呈现的女性主义的底色并不是普适意义上的,这座乌托邦也不并向所有人平等开放,更不用提它本身可能就是海市蜃楼一般的空中楼阁。无论是从内容还是手法,影片都还停留在聚焦于主体性身份的确立以及对现实主义美学亦步亦趋地精心调用,仅仅止步于劳拉·穆尔维于1989年(也就是本片上映的前六年)指出的女性主义电影尝试的第一个阶段:“对性别歧视主义的基本批判和对曾湮灭的妇女传统的肯定”,而她认为女性主义的电影人应该超越这助跑式的第一阶段,进入到“寻求新的形象以及新的表达方式”的第二阶段。而与该片同时代、甚至更早的女性电影人已经开始“转向了电影语言自身”,谋求与后现代表现手法以及左翼美学结合的可能性。

电影中所运用的符号系统也依旧没有跳脱父权叙事“大一统”的窠臼。种种意象和指涉也都是对女性力量非常传统的暗示,例如“农业-乡村-大地-生育-母亲”。波伏娃早在《第二性》的“神话”一章中就系统性地梳理了作为“大地母亲”这一女性形象背后所寄托的父权社会对女性的传统期待,而“大地母亲”也恰恰是对安东尼娅这个强大、包容、温婉的农场主最为贴切的一个文学抽象化。影片文本的所运用的符号语言在“能指/所指”的解读过程中清晰得仿佛一道小学生配对题,设计得过于工整精致反倒平添了一份具有讨好色彩的刻意和斧凿。而另一方面,影片也设置了许多诸如安东尼娅骑马救人、端枪复仇等传统意义上赋予男性行动者的情节来突显其形象的独立,但对这些传统男性符号“颠倒”、“错置”的使用,本身也建立在承认和默认这样一套以父权制为中心的符号体系的基础之上。

更重要的是,作为一个乌托邦隐喻,本片没有提供任何在现实中得以为继的行动力资源。作为讲述者的曾孙女萨沙是一个没有行动力的叙事主体,在安东尼娅死后,安东尼娅家族中的任何一个人都难以扛起使得这座粉红色乌托邦维系下去的大旗。这座属于女性的乌托邦高度依赖于安东尼娅这样一个具有个人卡里斯玛的典型领袖,因此不具有效仿和复制的可能性。安东尼娅家族,只能成为随着田园的最后一缕炊烟一同消散在晚风中的绝唱。她停留在农业的前现代社会的乌托邦伊甸园幻梦之中,而无法为如今如茫茫蝼蚁一般立于工业社会钢筋水泥丛林之中的广大普通女性,提供改善现实处境和内心秩序的参照与出路。

而从时空维度上分析,影片也缺乏现实力度。“乡村”和“战争”都被抽空成两种单薄而美丽景观,仅仅提供符合小布尔乔亚精神所需的田园幻想和创伤底色,不需要对他们自身所内含的复杂结构和具体问题给出任何讨论与回应。虽然影片发生的时间背景设置在二战结束后的荷兰,但具体的二战历史被抽空成一种表演性的背景,只是用来铺设故事所需要的人物关系,甚至这场战争可以是任何时期发生在任何国家、民族之间的战争,似乎都会给这座小镇带来一样的废墟和一样经历死伤过后安逸的人们。与此同时,工业化城镇化发展的元素却在此片中仅仅作为两个情节转移的背景板而被一笔带过。影片刻意回避工业化现实对安东尼娅家族以自给自足的农业经济为基础的乌托邦建构所带来的冲击:乡村中就没有可能承接城市的污染?乡村和城市不存在人员的流动互动以及随之而来的经济渗透?影片当中的田园生活纯粹还原了城市中产对于乡村的所有美好想象:在安东尼娅的农场里,不涉及任何劳作的艰辛、天灾的侵袭、产出的无保障……一切农业生产过程中的粗粝、繁琐、辛劳和肮脏都被风景如画的田园镜头和阳光灿烂的草坪上欢声笑语载歌载舞宴饮的场景一笔带过。

这种对真实的农业社会当中的生产劳作过程、二战历史所遗留下的反思和显示痕迹所进行的“裁剪”,使得影片中一派祥和地呈现出“已经过去的战争”,“永远安逸的田园”,安东尼娅家族的宁静像一种不会被打破的永恒,因而也缺乏对复杂多变的现实的回应力。

图5 - 电影中屡次出现的作为转场的安东尼娅家族农场的风光画面

最后,影片在种族和阶级层面的处理也颇具症候性。面对安东尼娅家族这座看似普世意义上“女性主义的乌托邦”,我们同时也要质问一句——这是谁的乌托邦?是属于哪些特定女性的乌托邦?如同戴锦华老师分析电影时“阶级、性别、种族”颠扑不破的三位一体一样,任何一种分析如果脱离了阶级和种族单纯讨论性别问题,要么是视角的偏狭,要么就是蓄意转移和掩盖真正的矛盾。

在种族维度上,全片没有出现任何一个深色皮肤的角色和演员。这是纯粹白人的世界,纯粹白人的女性同盟,纯粹白人的乌托邦幻梦。而在真实的历史语境中的荷兰社会结构里,影片当中所呈现的种族比例也远远不符合事实。

而阶层维度上的问题则更为复杂。安东尼娅无疑是一个农业有产者,和小镇中大多数有头脸的男性一样凭借地产构筑自己安身立命的基础和尊严。与其对应的是作为艺术家的女儿达尼艾拉和科学家孙女特蕾莎,她们在安东尼娅的供养下虽然不事生产,但是也走上了通过自己的智力劳动换取生存资本的生活,姑且可以算作是脱离了典型体力劳动的小资产阶级。在影片中的阶级结构中处于底层的是带有一定农奴色彩的残疾人夫妇达达和皮罗,而吊诡的是,这二人都被设定为了智力有问题的残障人士。笔者不禁联想起美国社会学家在《特权:圣保罗精英中学的背后》一书中提到大部分贵族学校中养尊处优的学生,对于学校内默默为他们服务和劳作的校工群体大部分都选择性忽视,但所有人普遍最有印象的就是两个智力有问题的服务者:

“虽然员工们的存在不断提醒学生们,有其他过程可以解释为何社会中的有些人得到了特权而其他人没有,但是学生们注意到的两位员工却并非如此:两人的残障为他们个人发展的停滞提供了显而易见的理由……共性的持续的不平等被模糊、稀释为个体的艰难而不是结构性不平等(或已经被逾越过去的不平等)”

同样的伎俩出现在了影片当中,这设定将自然地将达达和皮罗他们这些安东尼娅家族的“编外成员”与有着体面工作精美形象的“正式成员”之间的结构性不平等转嫁到了智力正常者对智力欠缺者理所当然的指引和拯救,从而一方面模糊了阶级差异这个问题本身,一方面使得这一对役使关系在讲述者和观众的接受体系中都能够被不痛不痒的合理化,不对他们理解个人经历构成任何冲击和挑战。这使得观众们得以怀着“同情和温馨”的目光注射这一对主仆之间的互动,而不是感到如坐针毡、受到冒犯,跟不用说随之引起反思。

三、展望:在今天,一座

女性主义的乌托邦是否足够?

对照今日的现实,只需要翻开最近一个月的微博热搜话题,无论是南京大学以姣好女性形象作为招生宣传被全网群嘲,还是三胎政策出台后对于加剧女性职场生存恶劣状况的激烈讨论,女性主义以及女权等相关话语已经走出了安东尼娅的乌托邦,逐渐占领了我们社交网络话语空间的看似方方面面。从冠姓权的撕扯到“我读大学不是为了成为谁的青春”,有所谓自我意识的觉醒的女性越来越多,强调个体奋斗和进步从而过上“不靠男人的日子”的女性也越来越多,但这并不能单纯从一个正向和积极维度进行解读。

因为在今日的女权相关话题上,被忽略的是社会解放、平等权力、社会正义,而被反复提及的则是自我进步、身份尊重。这样一种话题域的限定本身就将讨论者划定在了中产阶层以及渴望向这种生活方式靠拢的极其有限范围内的特定女性群体。而这样一种特定的女性主义思潮也已经偏离了二十世纪六七十年代女权运动高潮时期的主张,实质上是新自由主义和女权主义思想结合的一种混合体。南希·弗雷泽认为二者结合会带来过度强调身份政治的危害,导致忽视政治经济维度的倾向。 凯瑟琳·罗滕贝格也在其著作《新自由主义女性主义的崛起》中对二者结合的产物进行了深入阐释:

“新自由主义女性主义……是一种高度个体化的女性主义,它劝告女性个体规划自己的生活,以实现‘工作—家庭的愉悦平衡’。它还煽动女性将自己视为人力资本,鼓励她们投资自己,从而获得权力,变得“自信”……要求她完全自理、为自己的幸福承担全部责任……它抛弃了解放和社会正义等女性主义的关键术语。”

而正如对影片分析的最后一个视角,这种“新自由主义女性主义”的思潮以其包装精美的话语遮蔽了问题的另一个复杂的面向:阶级和种族。首先值得注意的是这种女性主义话语内含的强烈个人主义色彩。正如安东尼娅是一个不可复制的具有个人卡里斯玛的女性偶像,当前的女性主义话语也呈现出极其明显的个体化倾向。萨拉·巴内特-威瑟(Sarah Banet-Weiser)所谓的“大众女性义”描绘了新自由主义女性主义传播过程中的一个下沉状态:“只是在表面上作修补,使女孩和女性个体仅仅‘被赋予’权力”。与之呼应的是,特朗普·伊万卡、米歇尔·奥巴马成为新时代的女性偶像,女性个体的成功和获得权力被视为女性主义的终极目标。女性失去了盟友和深处更广泛的集体之中的群体身份定位。但是我们今天面临的问题是“结构性的、系统性的、紧迫的。增加女性代表或任何其他形式的“涓滴式”(trickle-down)解决方案都无法解决这个问题”。

而这样一种门槛极高,强调个人的的女性主义实际上也是在遮掩和捍卫一个不平等的政治经济结构。为了让这些有抱负的女性实现个人发展的目标,能够在豆瓣知乎等平台高谈阔论女性解放,这些金光灿灿的白领/金领们工作与家庭完美平衡的生活背后其实依赖着无数从事基础体力劳动维持生计的底层女性的付出:保姆、清洁工、护理人员……但是在这套话语体系之下,这些低阶层的女性找不到一个安放她们自身尊严的合理结构,她们的付出和个体价值也不被承认,他们所关心的切身话题也无法荣登互联网讨论热潮。正如凯瑟琳·罗滕贝格的分析,这种新自由女性主义的讨论“强化了已有的等级结构……它不仅抛弃了大多数女性,将女性主体分裂成有价值的女性与可任意处置的女性,而且还产生了种族化的和阶级分层的性别剥削的强化形式。”

或许想要促进人们对父权制结构下习之不察的种种结构性问题的反思,真切地改进现实生活中女性的生存状况,仅仅构建一个乌托邦是远远不够的。因此在这个意义上,不论是定格于银幕上的美好想象,还是微博话语空间里自我沉浸的拳师,我们需要的或许不仅仅只是一座安东尼娅乌托邦的美好想象。现实虽然粗粝,但是需要我们的深入。如何构建真正的联合,团结一切可以团结的力量,冲破无处不在的隐形囚笼,还是一条任重而道远的旅途。

后记

感谢张慧瑜老师上课时候的提点,以及笔者的朋友王珂、申彤在本文写作过程中围绕豆瓣女权主义发言的讨论给笔者带来的启发。正是因为了有这样一些朋友永远用犀利的挑战性的目光冷淡且迟滞地与一切激动的情绪元素保持距离,锲而不舍地询唤一切乔装伪饰的“意识形态腹语术”下隐匿的主体,笔者才得以走出自身小布尔乔亚式的,基于情感认同的浮表解读,往下一步继续探究这种“乌托邦”布景背后,经济结构与政治立场的支架。对《安东尼娅家族》的思考本质上折射出了笔者对于女权主义问题的思考过程中所缺漏的一个很大的面向,那就是忽略自身先在的视角局限和阶层立场,任由自己被某种新自由主义的女权话术所裹挟。虽然笔者时常提醒自己跳出惯性,但又时常会下意识落入思维的窠臼,因此要再度感谢敏锐而慷慨的老师与朋友的帮助。

(本文为北京大学新闻与传播学院《影视文化与批评》2021年度期末作业,获得“新青年电影夜航船2021年优秀影视评论”)

参考文献:

[1] 戴锦华:《电影理论与批评》,北京大学出版社,2007年.

[2] [法]安德烈·巴赞:《电影是什么》,江苏教育出版社,2005年.

[3] [法]西蒙娜·波伏娃:《第二性》,上海译文出版社,2011年.

[4] 李恒基/杨远婴:《外国电影理论文选(修订本)》,生活·读书·新知三联书店,2006年.

[5] [美]西莫斯·可汗:《特权:圣保罗精英中学的背后》,华东师范大学出版社,2016年.

[6]劳拉·穆尔维.电影,女性主义和先锋[J].世界电影,1998(02):184-203.

[7] 玛德琳·施华兹,杨侠.从国家管理资本主义到新自由主义危机——评南希·弗雷泽主编的《女性主义之幸》[J].国外理论动态,2013(12):111-115.

[8] 凯特·贝德福德,戴雪红.新自由主义时代的社会权利和性别正义:对话南希·弗雷泽[J].国外理论动态,2014(02):1-10.

[9] 乔恩·贝莱斯,贺羡,吴敏.凯瑟琳·罗滕贝格:新自由主义女性主义[J].国外理论动态,2019(10):1-8.

新青年电影夜航船

原标题:《锐评丨《安东尼娅家族》:建构一种女性主义乌托邦的尝试能否成功?》