定海桥棚户区:一群年轻人的“互助”江湖

定海桥棚户区:一群年轻人的“互助”江湖 原创 顾芃 朱骊冰 复旦青年

搁浅了19年的拆迁对定海桥而言是不公正的,但又赋予了它被历史看见的机遇。

20年前,数码相机尚未普及,全球首款可以拍照的手机刚刚问世。历史选择了定海桥,才使得它能够以最鲜活的姿态保存下来,定海桥才会与这城市中许许多多年轻人相遇,给予他们反思、疗愈、成长的空间。

定海桥所承载的文化符号和特质也将伴随着这些年轻人的生命轨迹“弥散”开来——就像赵伊人说的,“在这里(定海桥)成长起来,长好了,我会有能力时刻创设这样的空间。”

复旦青年记者 顾芃 朱骊冰 主笔

复旦青年记者 张研吟 马晓洁 报道

复旦青年记者 陈杨 郭宇翔 编辑

复旦大学直线距离四公里外,坐落着一个工人街区——定海桥。

黑夜中,不少年轻人匆匆闯入定海港路逼仄的小巷,赴一场“捡破烂之约”。

2021年9月30日,这是定海港路252号作为定海桥互助社物理空间开放的最后一天。所有人都可以拿走心仪的物品,把最后的定海桥互助社带回家。

九点多,伴随着房东的催促声,人们陆续钻出小楼,抱着书籍资料、海报、电器,甚至家具,结伴消失在夜色中。墙面上贴着的照片和海报仍未被揭下,木头地板的缝隙还藏着几张卡片。三楼墙上一张白色卡片上写着,“他朝有日,江湖再聚”。

搬离亦是出于无奈。定海桥周边所有社区计划在2021年拆迁完毕,眼下,定海路、定海港路部分房屋已陆续被封。

但对于定海桥互助社(下简称为“互助社”)而言,“定海桥”已超越了空间,成为一种文化符号,以及他们生命的一部分。

闯入:带领年轻人跨越群体的“学校”

杨浦区市中心的东南角,夕照正落在一片斑驳的砖瓦矮房上。密密匝匝的电线晾着衣服,在巷子的上空连起一排排房屋。电线下走过一个提着痰盂、趿着拖鞋的女孩,她经过一家放着戏曲的理发店和几扇传出麻将声的屋门,随后走进了巷口的公厕。

当她出来时,看见一个爷叔(上海话,指叔辈年纪的人)正在树荫下支桌椅、摆茶壶,招呼邻居来聊天。隐入深巷的一刹那,她的背影被夕阳拉得很长。

▲黄昏时分的定海桥/图源:陈杨

这里是黄昏的定海桥。不远处,有行人停下脚步拍摄玻璃大厦上夕照的光影,却少有人为这里驻足。在商圈和高楼的包围中,定海桥仿佛是被时光遗忘的角落。

但在复旦大学新闻学院2004届毕业生陈韵眼中,这里并非如外界所见一般停滞,相反,它的内部是生机勃勃、永远变化着的。

陈韵会走进定海桥,源于2011年跨文化交流计划“西天中土”开启的项目“SAME-SAME孟买-上海城市研究工作坊”。2013年,经同济大学建筑系刘刚老师的推荐,工作坊成员将定海桥作为考察的田野,这个陈旧与陌生并存的社区从此“吊”住了陈韵。

定海桥本来是定海路上一座桥的名字,位于现在定海路和定海港路的交叉处,桥上桥下曾经热闹非常。解放后,定海桥下的河面被填为陆地,成了当地工人自建私房的延伸。连接定海路和复兴岛的桥后来也被称为“定海桥”,但更多的时候,“定海桥”泛指定海路、波阳路交叉口附近的区域。

因毗邻黄浦江,交通便利,自十九世纪末起,此地陆续建起各色工厂,造船、纺织、食品加工……大批苏北移民涌入并在这里聚居。建国后,经历社会主义改造,更多产业工人来到这里,形成了大规模工人生活区。

定海路449弄小区便是定海桥的一部分,它的前身是裕丰纱厂[1]的职工宿舍。曾经小区弄堂里较为宽敞,夏天的夜晚,拿自来水往地上一冲,席子一铺,小台子一放,居民们就会聚在一块“吹吹牛皮”。住房紧张的七八十年代,各种企业统一改建或居民自行改建的“建筑新形态”开始冒头:两层楼加盖成三层,楼顶用石棉瓦再搭一个半露天的灶披间;木楼梯被移到墙外,省出的几个平方正好放进一张衣柜。

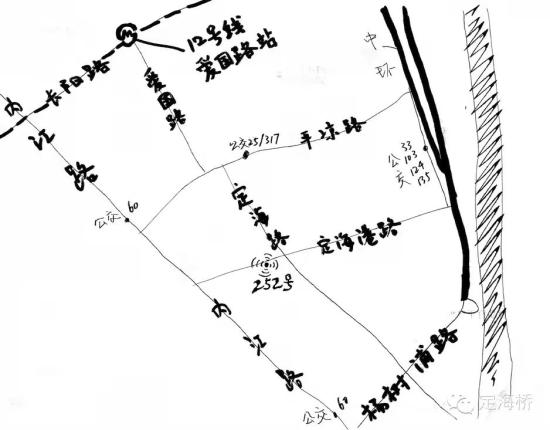

▲定海桥周边道路示意图/图源:微信公众号“定海桥”

如今不少居民已搬离这里,却没有卖掉房子,也常回小区里看看。一位搬去松江的爷叔说,每当他回到449弄,还站在小区对面的内江路路口便会远远地被认出,“毛头,侬今朝哪能回来了?”( “毛头,你今天怎么回来了?”)2021年中秋夜,圆月挂在弄堂上方的天空,月亮下摆了好几张矮板凳、茶几,居民吃茶说闲话,有人搬来了麦克风和音箱,歌声在弄里缭绕。

“每一次去定海桥,没有一个画面会重复。”陈韵难以用一个场景精当地概括定海桥给她的印象,因为定海桥总是能为她展现生活图景的不同面向,“看到自己群体以外的人,才知道你的人生不过就是一种读书读得好的人生。”

在定海桥附近的龙头足球场,陈韵曾碰到449弄足球队训练。这支队伍平均年龄七八十岁,还有一支八九十岁的“后备队伍”。球场面积不过标准场地的一半左右,地面坑坑洼洼,爷叔们的技术却毫不含糊。

其中一个爷叔,身材高瘦,腰板笔挺,穿一件红色阿迪达斯防风外套,鞋子是耐克当季款,踢起球时“仿佛在跳舞”。后来陈韵了解到,爷叔是449弄居民,名叫刘杰。

互助社的成立便始于跨越原有群体的交谈、沟通。2014年,获得上海当代艺术博物馆(PSA)首届“青年策展人计划一等奖的策展和展览制作经费后,七十几岁的刘杰一拍胸脯,“这里的人我都认识!”跑了好几次居委会,帮助陈韵在定海港路252号租下一幢三层私房。同时,她策划的“定海桥:对历史的艺术实践”展览当年10月在PSA开幕。

拥抱:“在相互诉说中互相拯救”

像定海港路上大多民房一样,陈韵租下的房屋老旧、窄小,一层约二十平方米,且一开始并没有卫生间。长达半年,陈韵心中的互助社只是一团模糊的影子。2015年,她请了少年宫退休的美术老师徐光祖来到定海桥,免费办“定海桥儿童绘画班”。为了吸引本社区的孩子报名,在刘杰的牵线下,居委会协助招生,还争取到了居委会公告栏。半年后,九位7-12岁的本地女孩在互助社迎来了毕业作品展,一、二楼灰白的墙面上挂满了孩子们的作品。

望着孩子们用蜡笔涂抹出的彩虹、蓝天、小鸟,陈韵突然觉得的确“可以在定海桥社区做些什么。”

2018年接受澎湃新闻的采访时,陈韵给互助社下了明确定义:“这是一个自我组织的学习、沟通、反思和服务的活动现场。不同年龄、专业的人聚集于此,共同探讨社会议题,寻求双向的、深度的沟通。”

在这座隐僻、狭小的楼里,从2015年起,互助社前后举办了八十多期“定海谈”,主要由陈韵和朋友梁捷(复旦经济系校友,现任教于上海财经大学)策划,聚焦城市议题、亚洲历史和同社会相关的艺术实践。每当有认识的艺术家、学者来上海开讲座,陈韵便用“雁过拔毛”的方式请他们顺道来定海桥。

她不在乎参与者的数量,只希望调动参加者自身的主动性。一遍遍的叩问,一场场的行动,一次次的回溯,陈韵觉得,这样的互助社才是“有劲”的。

赵伊人是另一位很早就加入互助社的长期参与者。来到定海桥前,她正在复旦大学心理学系读研究生。因为自己想要的生活面貌和主流研究所要求的大相径庭,很长一段时间,她对未来感到无望,常常一整天瘫在宿舍的床上。

她经历了漫长的探索和寻找能量安放之处的旅程。在一次漫无目的的城市游走中,一位朋友将赵伊人带去了定海桥附近国棉十七厂改造的购物中心。当定海桥棚户区映入眼帘,她的心一下子被抓住,那是一种“看似破乱但在历史褶皱中充满现实生机的感觉”。朋友告诉她,有人在这里做研究和艺术。

赵伊人仿佛看到了自己身体的安放之处。欲望重新冒头,她参与了定海桥项目,认识了一些同样“试图在上班上学之外发挥才能和热情”的朋友。孤独挣扎的痛苦时期结束了,她感受到自己的行动力在逐渐恢复。2015年夏天,硕士毕业的赵伊人主动向陈韵提出搬入互助社长期居住。

在2018年和艺术家徐坦的一次对谈中,赵伊人提到,定海桥社区存在非常多的“入口”,让那些像自己一样的外来者,能够与一些通常不被关注到的人相互诉说、相互影响,“把生命放进偶然遭遇但深深相嵌的具体关系中”。

内江路边的菜场里开着一家黄鱼面馆,铺面很小,角落里卷着几张毛笔字,水平令人惊叹。赵伊人曾是这家店的常客,25元一碗的黄鱼面,用两条新鲜小黄鱼当场煎好熬汤,再加入蛏子、花蛤,第一口下肚,“鲜是鲜得来”。更重要的是,几顿饭的照面,赵伊人就和老板建立起了一种联结。

面馆老板姓缪,从浙江美术学院毕业,后就职于一个厂的宣传科。他告诉赵伊人,因觉得工作无聊,自己又去了当时上海最好的饭店做厨师学徒,在餐饮行业迎来了人生巅峰——作为雕塑系毕业的学生,他非常有天赋,菜肴中再难的雕花对他来说也不在话下。然而他很快厌倦了“在巅峰”的生活,离开餐饮行业自己创业,结果一败涂地,兜兜转转最后在定海桥开了这家面馆。

厨艺高超的老板不怎么动筷子,更喜欢看别人享受他的手艺。赵伊人和他吃饭时,两人只是一杯一杯地喝酒,老板在讲他的人生,赵伊人一边吃一边静静地听,追寻着他的过去。

她逐渐意识到,互助社虽是来自外界的另一种文化生态,却也可以是本地居民发挥热情和才能的入口——互助社LOGO中“互助社”三个字就是这家黄鱼面馆老板的手笔。在互助社,无论外来与本地,无论青涩与成熟,无论工人与诗人,不一样的人们抱团取暖,在相互的诉说中互相拯救、联结。

▲9月30日,定海港路252号作为定海桥互助社的最后一天,社员在定海桥上/图源:陈杨

孵化:“只要想做就行”

2018年夏,陈韵不满于房东继续涨价,加上个人家庭原因,打算不再续约租房,并解散互助社。但赵伊人和几个经常往来的社员讨论后,决定将互助社继续运营下去——一方面希望更多人体会自身与地方连接的深刻经验,另一方面也希望向社区绵密复杂的关系网络学习、建立自己的互助网络。

互助社从此转向“共治计划”,即由赵伊人召集并协作,十多位来自社会各界的社员在业余共治的基础上共同推进。在当下的个人主义及老社区承载的集体主义之间,他们想找到一条中间道路,让个人和集体保有独立、相互赋能。

2017年7月,上海大学艺术史专业的大四学生罗渣第一次来到定海桥。在夏天,街区的马路非常潮湿,摩托车、自行车飞驰而过,带起泥水飞溅——每走一步,她都要担心会不会踩到水坑。罗渣在潮湿、窄小的巷子里四处穿梭寻找互助社,但当时的她并没有想到自己也会成为后来“共治计划”的发起社员之一,人生轨迹因此而改变。

这间破旧棚户区里的老房子有时让罗渣想起大学校园,那些凭兴趣“搞事情”的日子在毕业后重现。

还在学校时,她曾发起过一个“旧衣互换大作战”的活动,让学生们把闲置的衣服集中在一起,在限定时间内随意拿取、使用。在她的组织下,同样的活动以“换衣间”的名字在互助社重生,从此,互助社也有了专门交换衣服的角落。罗渣觉得,互助社像“日本动画里的学生社团”一样提供了专注于个人兴趣的空间,社团活动室的门一关,就能把世界关在外头,里面的社员们吃饭、睡觉、看电视,做自己喜欢的事。

她还记得一次,互助社的楼上、楼下都挤满了人,矮板凳围了一圈又一圈。凳子不够,有的人就站着,或是靠在桌旁,地面上几乎没有空间剩下。每个人都要介绍自己,从相关领域的教授,到一无所知的小白;人和人离得很近,很难分出主持人和观众。有位教授起身,神情激动地说自己从没想到能在一个破旧的房子里感受这样的交流。

▲2018年8月,互助社组织的活动现场/图源:微信公众号“定海桥”

在许多第一次参加互助社活动的人口中,活动的氛围被形容为“神奇”,人和人短暂地超越身份特质进行交流,在情感上互相支持,共享一种奇妙的“疗愈”。不少人会记得22:48分,这是离互助社最近的爱国路地铁站,12号线开往市区方向的末班车时刻。因为很多人都曾有开心到忘记时间,结果错过末班车的经历——无妨,就找个沙发,或是凑个上下铺,再不济也能打个地铺,留在定海桥过一宿。

在罗渣心目中,互助社“孵化”了在从校园到职场的路上摸爬滚打的自己。

自己能做什么?又想要做什么?总有一部分答案在象牙塔中无处可寻,可一旦步入职场,个人自由难免受到硬性指标的限制。罗渣曾设想过很多次,毕业之后倘若只是按照正常的工作轨迹发展,她可能就再也找不到可以大胆尝试的空间了——在这座生活成本极高的大都市里,生活没有探索的余地。

来到互助社,如果想发起活动,“只要想做就行,不要钱”,罗渣看到了将就之外的另一条路。互助社的社员们大多为“上班族”,在这条“上海社畜抱团取暖”的路上,他们互相扶持。

很长一段时间,艺术史专业出身的罗渣却因为反感当代主流艺术圈“刻意制造的壁垒”和“生产出来的价值”选择主动远离这个圈子,“没有想过会和艺术家面对面交流”。在互助社,来自艺术圈的社员朋友却会组织活动去不同地方的美术馆考察,与一些将社会实践与艺术创作相结合的人交流。这些行动者并不一定处于艺术圈话语的中心,但罗渣从他们身上看见了与自己价值观相近的内核,便不再像先前那样拒斥谈论和观看艺术。

“人人都是艺术家,我发自内心就是这么觉得的。”罗渣说。今年年初,她在徐汇区租下一间房子,参照互助社的氛围创设了一个新的空间,希望通过举办一些更加贴近自身兴趣的活动发掘自己和身边朋友们身上创造性工作、生活的能力。

来到互助社的第四年,她回过头,看到了自己生活中新的可能性。而在互助社的经验,已经深深嵌入了她对未来的选择中。

“最后的夏天”

在互助社社群中,有一个专有名词叫“上桥”。“上桥”的“桥”,专指连接定海路与复兴岛的那座桥。“走,我们‘上桥’去!”在很多个夏夜,社员们跑到桥上唱歌、吃烧烤,歌声引来不少夜归的人驻足观看,轮船的汽笛声成了伴奏。赵伊人曾建议大家一起到桥上睡觉,因为“风太大了,会把蚊子都吹走”。

互助社成员、毕业于复旦大学中文系的作家王占黑还赋过一首打油诗:“桥下是水,桥上是跳舞,是烤肉,是乘风凉,是扎气球,是卡拉OK,是露天过夜睡大觉,是一切想做的事的舞台!”

而这一切即将成为过去。

2020年1月20日,一场名为“旧区改造大决战”的誓师大会定下了杨浦区将在2021年内完成旧区改造1.5万户的目标。截止2021年6月25日,杨浦在年内累计完成征收户数9068户,“旧改大决战”征收1.5万户目标任务过半。

2021年5月末、6月初,定海路两侧的街道人来人往,商贩生意照做,人声不绝于耳。一辆小型卡车开过,由于街道狭窄,路瞬间被堵住,摩托车的喇叭按个不停。7月末,多家商铺被水泥矮墙封闭,墙上只留下一个鲜红的“封”字和潦草写上的联系方式,定海路尽头处一家开了数十年的旧书店已不见踪影。

▲2021年7月末,定海路240号的一家旧书店已经停业/图源:顾芃

“我有种感觉,”陈韵说,“这可能是定海桥最后的夏天。”但陈韵并不觉得伤感。她认为一个富有现实感和创造力的人,有千万种和定海桥接续联系的方法;同样,定海桥的居民的意志并非是单一的,一个地方更有它自身的、不应被个人所哀悼的命运。

定海桥已内化为她衡量和评价现实、艺术与策略的思想资源,一个即便消失也不会停止变化的现场。她将从2016年开始延续至今的51人项目,视为对自己三、四年定海桥实践的持续学习、转化和永久的致敬。

随着定海桥拆迁的推进,互助社的活动范围也逐渐向外迁移。近期,互助社陆陆续续在位于虹口区的上海多伦现代美术馆等地举办活动。

2021年8月15日,多伦现代美术馆《未知游戏》展览开幕,展览包括定海桥特别项目“辞‘海’游戏”,由定海桥互助社参与合作、策划和集体创作。展厅入口处的墙壁上写道,“此次参展项目也将成为定海桥互助社以及伙伴网络对即将成为历史记忆的定海桥的一种‘辞别’。”

“辞别”,以辞作别。

在“辞海丛林”展区,一根根细线从展厅的一头悬挂到另一头,线上穿着卡片,卡片上是社员共同编写的词条。从“边界”、“艺术”到“疗愈”、“懒汉”,每个词背后都是讨论、探索,或是一个故事,碎碎片片映照着定海桥人的共同经验。

中国最大的综合性辞典《辞海》的“海”取海纳百川之意,指《辞海》的范围广如海洋。互助社编写的则是海里的几朵浪花,“源于我们的珍视和守护的愿望,为一些浪花命名”。

从下往上看,孤立的线和卡片也会在视野里交叠,像定海桥空中的电线,因为延伸、交汇而生机勃勃。

“生活,在定海桥上”展区的三面墙上贴着定海路沿街120余家店铺的照片,下方用马克笔写着门牌号、店主信息和居住时长。沿着墙走,好像穿行在定海街道,闻着烤鸭和煎饼香气,听到水果摊贩和床品店主的吆喝……几行文字背后是人与人的照面和交谈,互助社不止“来过”定海桥,还在这里生活过,他们就是如假包换的定海桥居民。

▲“生活,在定海路上”展区/图源:陈杨

搁浅了19年的拆迁对定海桥而言是不公正的,但又赋予了它被历史看见的机遇。

20年前,数码相机尚未普及,全球首款可以拍照的手机刚刚问世。历史选择了定海桥,才使得它能够以最鲜活的姿态保存下来,定海桥才会与这城市中许许多多年轻人相遇,给予他们反思、疗愈、成长的空间。

这一过程中,定海桥所承载的文化符号和特质也将伴随着这些年轻人的生命轨迹“弥散”开来——就像赵伊人说的,“在这里(定海桥)成长起来,长好了,我会有能力时刻创设这样的空间。”

在可预见的未来,定海桥的存在会逐渐稀释,而一句“哦,你是定海桥的呀”或者“哦,你也去过定海桥呀”,便是它从记忆里复苏的暗号。

原标题:《定海桥棚户区:一群年轻人的“互助”江湖》