走进中国诺贝尔文学奖得主莫言的小说世界

9

十月

星期六

通过对乡土中国“爱恨交织”的情感体验,凭借“天马行空”的文学想象,莫言既“发现故乡”又“超越故乡”,营造出中国乡土文学别具一格的艺术境界。

—— 《莫言小说研究》

国庆节的最后一天,文学界响起了一声闷雷

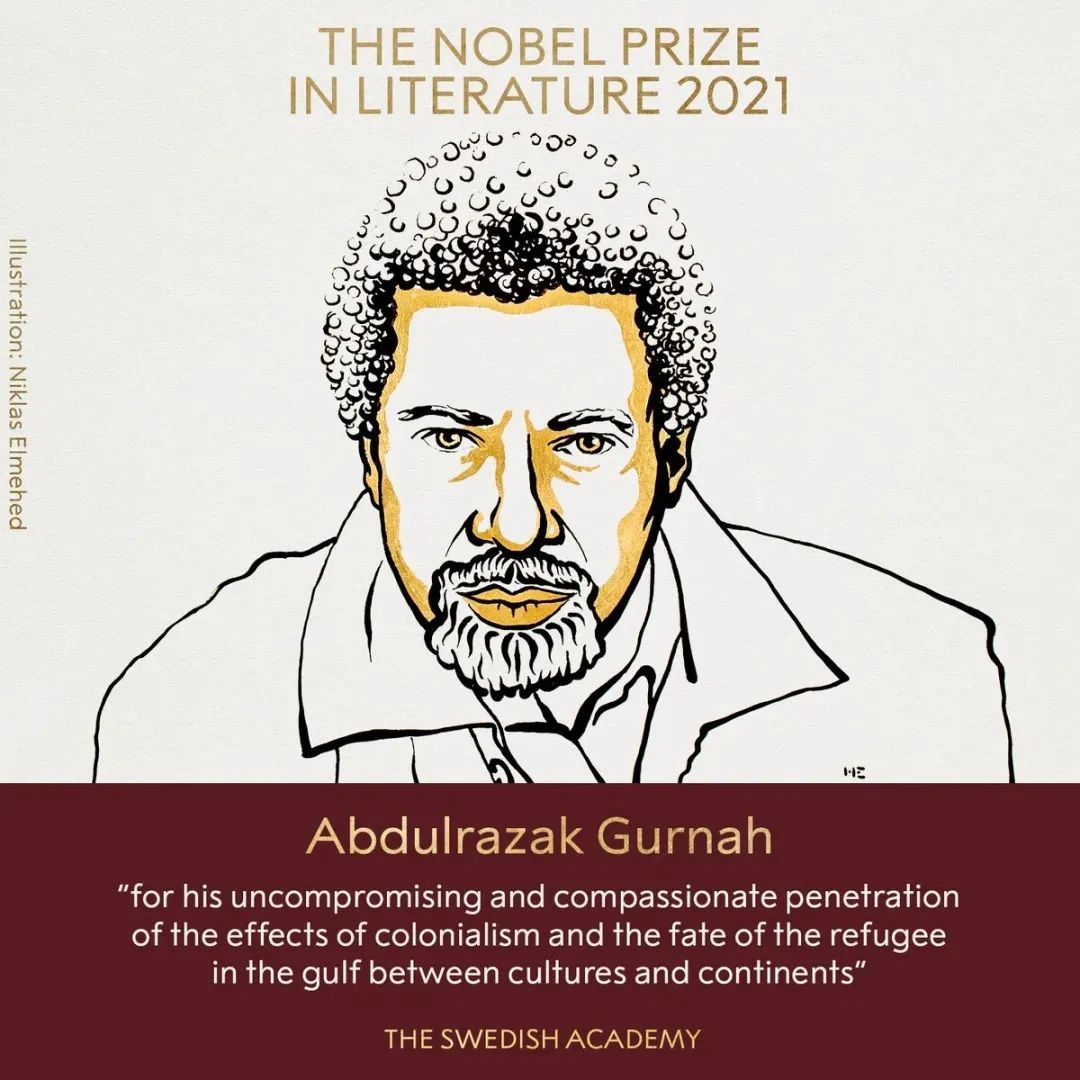

10月7日,瑞典皇家科学院将2021年诺贝尔文学奖颁发给坦桑尼亚裔英国小说作家阿卜杜勒拉扎克·古尔纳,以表彰他对殖民主义文学写作的影响,以及对难民命运富有同情心的洞察。

对于不少人来说,本次诺贝尔文学奖爆了一个大冷门,古尔纳是一个完全陌生的名字,国内几乎没有引进过他的作品。阿卜杜勒拉扎克·古尔纳出生于坦桑尼亚,上世纪60年代以难民身份抵达英国。作为近20年来第一个获得诺贝尔文学奖的非裔作家,他被认为是世界文学界“最负盛名的非洲人”。

在中国,也有一位带着光环回到家乡的天才型作家,那就是中国第一位诺贝尔文学奖得主——莫言。2012年,中国作家莫言获得诺贝尔文学奖。从对当代文学的评价上看,莫言获奖表明:经过几代作家的不懈努力,中国当代文学获得了国际文坛的普遍认可。有批评家自豪地宣布:“那种悲怆的挫败感终于成为过去,中国文学开启了新的历史。”莫言又一次成为媒体追踪的焦点人物,他的创作也在学术界引发新的研究热潮。

即便没有诺贝尔文学奖,莫言也是国内外享有盛誉的小说家。早在十几年前,柳建伟、张清华、李敬泽等作家和批评家就不惜用“永垂不朽”和“伟大”这样的字眼来评价莫言的创作。国外翻译家、批评家对莫言也是推崇备至。加拿大英属哥伦比亚大学的迈克尔·S.杜克(Michael Duke)教授早在20世纪90年代就认为,莫言“正越来越显示出他作为一个真正伟大作家的潜力”。莫言小说的主要英译者葛浩文(Howard Goldblatt)这样向西方读者介绍莫言:“据我所知,在想象昔今中国历史空间和重新评价中国社会方面,莫言的贡献依然无与伦比”,“这些作品具有吸引世界目光的主题和感人肺腑的意象,很容易就跨逾国界”。

“伟大的小说家们都有一个自己的世界,人们可以从中看出这一世界和经验世界的部分重合,但是从它的自我连贯的可理解性来说它又是一个与经验世界不同的独特的世界”——这是文学理论家勒内·韦勒克和奥斯汀·沃伦经过深思熟虑后,在《文学理论》一书中提出的伟大作家的标准。“虽然一个小说家的世界的模式或规模和我们自己的不一样,但当他所创造的世界包括了我们所发现的所有普遍性范围内必要的因素,或虽然所包括的范围是狭窄的,但其所选的内容却是有深度的和主要的,而且当这些因素的规模或层次对我们来说好像是一个成熟了的人具有一定的容纳量的时候,我们就会衷心地称这个小说家为伟大的小说家。”

莫言小说作为他创造的“与经验世界不同的独特的世界”,其叙事空间以中国北方乡村为依托,故事时间则有20世纪百年的跨度。他用生花妙笔构建的“纸上王国”“高密东北乡”,如同狄更斯的伦敦、卡夫卡的布拉格,如同福克纳的约克纳帕塔法县、马尔克斯的马孔多镇,已经成为世界文学花园中奇异的景观。通过对乡土中国“爱恨交织”的情感体验,凭借“天马行空”的文学想象,莫言既“发现故乡”又“超越故乡”,营造出中国乡土文学别具一格的艺术境界。同时,他以民间视角和悲悯的态度,挣脱狭隘的阶级和党派立场的束缚,持续地、反复地叙述现代中国历史。莫言的小说世界,就在对乡土中国的描绘和对现代中国历史的解构/重构中建立起来。

关于乡土中国的书写

通过了解一个作家的人生历程来探寻他的创作奥秘,是研究作家的最有效的方法之一。在影响莫言成为小说家的诸多因素中,从出生到青年时代的乡村底层生活经历,无疑占有非常重要的地位。大量事实证明,“对于一个文学艺术家来说,丰富的(五彩缤纷的)早期经验具有弥足珍贵的价值。那些最初的、自发的(然而也是强烈的)情感体验像浇在心田深处的第一层水泥浆,完整的个性大厦就是在这层‘墙基上’逐渐建构起来”。早年生活、童年记忆与莫言的创作尤其是早期创作之间的关系,在莫言成名后,就不断为作家本人所强调,也引起了研究者浓厚的兴趣。

莫言于1955年2月17日出生于山东省高密县河崖镇平安庄一个普通的农民家庭。河崖镇在民国时称东北乡,莫言也喜欢以“高密东北乡”称自己的故乡。莫言幼年时,席卷全国的大饥荒给他留下了刻骨铭心的记忆。在他的少年时代,曾经因为偷吃生产队的红萝卜而被众人开大会批斗,回家后又遭到父亲严厉的责打。“当然,仅仅有饥饿的体验,并不一定就能成为作家,但饥饿使我成为一个对生命的体验特别深刻的作家。长期的饥饿使我知道,食物对于人是多么的重要。什么光荣、事业、理想、爱情,都是吃饱肚子之后才有的事情。因为吃我曾经丧失过自尊,因为吃我曾经被人像狗一样地凌辱,因为吃我才发奋走上了创作之路。”“饥饿”作为主题在当代小说家那里并不罕见(如刘恒《狗日的粮食》、余华《许三观卖血记》等),可是几乎没有人能够像莫言那样把饥饿写得那么真切,那么惨痛。在《丰乳肥臀》中,上官鲁氏在大饥荒年代里“偷吃”生产队的豆子,回家后用筷子掏喉咙催吐,将呕吐出来的豆子洗净再煮给家人充饥;乔其莎用身体换取食物,一面忍受强暴,一面狂吞豆饼……如此惨烈的情节绝不是仅仅依靠想象力能够编织出来的。

1960年,莫言进村办小学读书,1966年小学毕业。由于家庭成分是富裕中农,加上得罪了一个农民代表,莫言失去了上中学的权利。此后,莫言回家务农,多年里一个人赶着牛群放牧。

在那一片在一个孩子眼里几乎是无边无际的原野里,只有我和几头牛在一起。牛安详地吃草,眼睛蓝得好像大海里的海水。我想跟牛谈谈,但是牛只顾吃草,根本不理我。我仰面朝天躺在草地上,看着天上的白云缓慢地移动,好像它们是一些懒洋洋的大汉。我想跟白云说话,白云也不理我。天上有许多鸟儿,有云雀,有白灵,还有一些我认识它们但叫不出它们的名字。它们叫得实在是太动人了。我经常被鸟儿的叫声感动得热泪盈眶。我想与鸟儿们交流,但是它们也很忙,它们也不理睬我。我躺在草地上,心中充满了悲伤的感情。在这样的环境里,我首先学会了想入非非,这是一种半梦半醒的状态。许多美妙的念头纷至沓来。

在这段回忆里,莫言在少年时代的孤独和寂寞溢于言表,那种被边缘化、被排除在正常生活之外的感受尤其深切。值得庆幸的是,对于作家来说,必要的多愁善感和丰富的想象能力也是得自这一段生活的馈赠。“想入非非”“半梦半醒”如果从文艺心理学的角度分析,正是艺术家进入创作境界的精神状态。

直到1973年,莫言才有机会到县棉纺厂做临时工。1976年,莫言历经波折,终于参军入伍,“跳出农门”,离开生活了21年的家乡。他后来不无心酸地回忆:

十八年前,当我作为一个地地道道的农民在高密东北乡贫瘠的土地上辛勤劳作时,我对那块土地充满了刻骨的仇恨。它耗干了祖先们的血汗,也正在消耗着我的生命。我们面朝黄土背朝天,比牛马付出的还要多,得到的却是衣不蔽体、食不果腹的凄凉生活。夏天我们在酷热中煎熬,冬天我们在寒风中颤栗。一切都看厌了,岁月在麻木中流逝着,那些低矮、破旧的草屋,那条干涸的河流,那些土木偶像般的乡亲,那些凶狠奸诈的村干部,那些愚笨骄横的干部子弟……当时我曾幻想着,假如有一天,我能幸运地逃离这块土地,我决不会再回来。所以,当我爬上一九七六年二月十六日装运新兵的卡车时,当那些与我同车的小伙子流着眼泪与送行者告别时,我连头也没回。我感到我如一只飞出了牢笼的鸟。我觉得那儿已经没有任何值得我留恋的东西了。

那时的莫言无论如何也没想到,为他所深恶痛绝的乡村,正是孕育他成为举世闻名的作家的摇篮;关于“饥饿”和“孤独”的体验与记忆,会给他提供源源不断的创作灵感。

电视剧《红高粱》

一般认为,构成莫言创作风格重要部分的是童年叙事和儿童视角。虽然莫言因为《红高粱》而蜚声海内外,但是他的成名作《透明的红萝卜》在艺术上也许更值得称道。这是个神来之笔,情感真挚,意蕴丰厚,运思行文毫无匠气。精灵样的黑孩生命异常顽强,在苦难的重压下迸发出神奇魔幻的力量。人心不古,世态炎凉,黑孩以鸟兽虫鱼为友,以河流田野为家,真正与自然融为一体。面对人世间的冷酷和暴虐,他沉默不语,却异常敏锐地感觉到天地之间的声、光、色、味,享受了自然之母的恩惠。在某种程度上,黑孩的故事可以看作莫言在人生之路和文学之路上艰难跋涉的一个象征。莫言早年经受的饥饿、孤独、压抑也激发了他的不屈和抗争,反叛的心理在幼年时就已萌发,长大后就针对社会习俗、陈规戒律,包括既成的文学创作禁忌,包括已有的乡土小说模式。文学传统滋养了他,他又要咬断脐带,挣脱束缚,自立于人世间。莫言早期的创作谈已经显露出他对文学的特殊感悟:

生活是五光十色的,包含着许多虚幻的、难以捉摸的东西。生活中也充满了浪漫情调,不论多么严酷的生活,都包涵着浪漫情调。生活本身就具有神秘美、哲理美和含蓄美。所以,反映生活的文学作品,也是很难用一两句话概括出主题的。

其实我在写这篇小说时,我并没有想要谴责什么,也不想有意识地去歌颂什么。一个人的内心世界——那怕是一个孩子的内心世界,也是非常复杂的。这种内心世界的复杂性就决定了人的复杂性。人是无法归类的。善跟恶、美跟丑总是对立统一地存在于一切个体中的,不过比例不同罢啦。从不同的角度观察同一事物,往往得出不同的甚至截然相反的结论。

莫言的短篇小说中,《白狗秋千架》与鲁迅的《故乡》存在某种程度的关联性。这篇小说也写一个离乡多年的知识者的还乡。“我”在村口遇见自己的初恋“暖”,酸文假醋地抒发对乡间生活浪漫的怀念,遭到暖劈头一番呵斥:“有甚好想的?这破地方……高粱地里像他妈的蒸笼一样,快把人蒸熟了。”在这之前,小说已有对暖身背沉重的高粱叶子吃力地从农田里蹒跚而来的样子的详细描写。这段描写受到批评家程光炜的激赏,他借此强调莫言与鲁迅、沈从文对农村生活体验的差异,指出由于莫言与鲁迅、沈从文重返农村的“决定性结构”的不同导致他们关于乡村叙事的区别。

由于长时间体验过农村生活的艰苦,莫言对于故乡的回望,显然没有沈从文那种浪漫美好的想象与希冀。他从不企图展现田园视境中的“桃花源”与“乌托邦”。他也不能够完全采取启蒙式的批判视角,在一定距离之外审视故乡的落后和愚昧。他把自己放入其中,他本来就是其中一员。因此莫言才会在《白狗秋千架》中设计一个让人瞠目结舌的结尾。暖当年摔瞎了一只眼,不得已嫁给一个行事粗鲁莽撞的哑巴,生了三个不会说话的孩子。暖让那只见证过她和“我”爱情的白狗带“我”到高粱地里,要求“我”给她一个会说话的孩子。“我”无言以对,尴尬莫名。对此,王德威自有高论:“莫言以一个女性农民肉体的要求,揶揄男性知识分子纸上谈兵的习惯。当鲁迅‘救救孩子’的呐喊被落实到农妇苟且求欢的行为上时,‘五四’以来那套人道写实论述,已暗遭瓦解。”分析固然有偏激武断之嫌,倒也揭示出莫言小说的某种特质——他的乡土叙事,既不是单纯的赞美,也不是简单的批判,而是以情感充沛、饱含张力的叙述语调讲述痛彻肺腑的故事,叫读者感同身受,五味杂陈。

在莫言的创作历程中,《红高粱家族》无疑具有标志性的意义。只有到了中篇小说《红高粱》及其系列(《高粱酒》、《高粱殡》、《狗道》和《奇死》,后与《红高粱》结集为长篇小说《红高粱家族》出版)的出现,才意味着莫言在创作上开始摆脱个人生活的局限,踏上了“超越故乡”的旅程。通过对“高密东北乡”历史和传说的发掘与想象,莫言的乡土小说开启了一个辉煌灿烂、充满血与火的“英雄时代”。在那样一个远离传统道德约束和世俗权力管制的、充满生命活力和自由意志的“红高粱”世界里,“我爷爷”余占鳌、“我奶奶”戴凤莲等一干乡亲大块吃肉,大碗喝酒,杀人越货,精忠报国……《红高粱家族》的激情充沛,悲歌慷慨,与20世纪80年代高扬民族精神、呼唤英雄人物的时代氛围高度契合,因而一经发表就赢得了广泛的赞誉。

有论者强调作家对中国农民的独特发现,认为“莫言是一个骨子里浸透了农民精神和道德的作家,他很难到农民之外去寻觅他所向往的理想精神……与当代作家如高晓声、贾平凹等人的注重揭示农民背负因袭的重担和‘国民的劣根’不同的是,莫言在这部作品里特别注重和激赏农民内部的英雄的道德,生命力的炽热,伸展人性的巨大张力,注意统治阶级思想的毒氛很难毒化而有如燃烧的荆棘般的生命伟力”,“还没有人像莫言这样把农民心理、意识、道德中未被毒化的刚健的一面提升到如此诗意的高度和人性的高度”。有论者注重莫言历史叙事对当代的警示作用:“莫言带给我们的是一种震惊,一种完全不同的震惊。我们不是怵怵于伤痕——灵魂深处致命的、不可测及的创洞,而是震动于生命的辉煌——‘高密东北乡’人任情豪放的壮丽生活图景,它烫灼着我们久已习惯于庸常和创伤的眼睛。它让我们惊异于我们生命的状态到底怎样了。在那株鲜红茁壮的红高粱面前,仿佛我们背负着历史丰碑屈膝驼背的生存,我们小心翼翼挣扎求生的愿望,我们自以为拥有或希图保有的一切,从没有过地苍白暗淡、卑琐无光。”还有论者从民间世界、民间伦理的角度读解《红高粱》,认为小说是莫言回归民间社会和民间生活的情感体验,它充分反映了中国现代知识分子的民间价值立场。

可是莫言对中国农民生命伟力的讴歌,对中国式“酒神精神”的赞颂,对“民间”的发现和重塑,并没有借助“红高粱系列”小说的成功而简单地延续下去。《红蝗》对于家族历史的叙述带有强烈的反讽色彩,插科打诨,愤世嫉俗,展示的是一幅破败凋敝的乡村图画,全然不见《红高粱》的宏伟壮丽。《欢乐》将视线对准20世纪80年代的乡村,通过高考落榜青年的内心呓语,披露农民承受的种种精神和物质的痛苦。对故乡、农民、土地爱恨交织的矛盾态度,对农业文明、乡村文化取舍两难的现实情境,使莫言在长篇小说《丰乳肥臀》里,一方面通过上官鲁氏、司马库等人物企图续写“我奶奶”“我爷爷”那样的英雄史诗;另一方面通过“恋乳症”患者上官金童失败的人生,几乎彻底颠覆了他精心营造的“高密东北乡”中的英雄世界。哲学家邓晓芒就此分析道:

20世纪80年代是一个拼命鼓吹阳刚之气和民族精神的年代,莫言的作品是这一狂热思潮中令人惊叹的浪花。然而,当浪漫主义的红色激情消退之后,人们渐渐从这种貌似阳刚的呐喊底下,听出某种缠绵阴柔的调子来,发现那些痞里痞气、匪里匪气、充满霸气与杀气的民间英雄,心理上却是那么幼稚和残缺……不论这些人干出了多么惊天动地的事,我们对他们的敬佩总是停留在外部形象动作的剽悍和行为的中规中矩(合乎“义”这一简单的游戏规则),认为他们体现了某种原始生命力的充盈和爆发,足以和我们今天人性的萎靡、苍白相对照。但我们毕竟感到,在今天要模仿那些顶天立地的人物来处世行事将会是多么天真、愚蠢和异想天开。那些人物不能给现代人的内心生活和精神世界提供更多丰富的食粮……这种由观念混合着想象力刻意营造出来的虚假的“阳刚之气”,在莫言20世纪90年代的代表作《丰乳肥臀》中便烟消云散,显示出了它底下的真实的一面:阴盛阳衰、恋母、心理残疾。我们简直可以把《丰乳肥臀》看作对《红高粱》的一个全面否定和批判。

无论邓晓芒关于《丰乳肥臀》的分析带有怎样的偏颇,他对余占鳌式农民形象的解剖,对“红高粱精神”的解构,对“阴盛阳衰”文化心理的捕捉,都是评估莫言小说价值时难以回避的问题。莫言所描写的中国农民身上那种豪气干云的原始生命力量,那种敢爱敢恨、精忠报国的侠义言行,尤其是“像戴凤莲这样企图全面实现人的权利和人的需要的农村女性”,显然主要不是对历史或现实的乡村生活的再现,而是莫言作为创作主体强力介入写作后浪漫想象的产物。这只要把《红高粱家族》与现代作家端木蕻良的《科尔沁旗草原》、台湾作家司马中原的《狂风沙》等以写实性为主的乡土作品进行比较就十分清楚。就此而论,宋剑华的分析与莫言的创作心理以及20世纪80年代的“精神气候”最为接近,也更具说服力:“其实,《红高粱家族》与所谓的‘农民血气’或‘民间立场’全然无关,它是1985年国内学界‘主体性’大讨论的直接产物,是知识分子自由意志的隐喻表达或精英意识的另类言说。”宋剑华进一步发挥说:“文学与历史无关,它只忠于艺术想象。《红高粱家族》正是因为没有拘泥于历史,所以才使莫言获得了艺术上的巨大成功;而《红高粱家族》同样也没有局限于民间,所以才使莫言获得了精神上的绝对自由。”

除了邓晓芒的批评外,郜元宝也对莫言浪漫的想象和狂放的笔触提出质疑:“在传统乡村生活行将消失之际,他用感觉的方式建构世界图景,是挽留,是证明,是抗拒,也是自慰。他站在两个世界中间,也站在两种时间的接缝处,用突兀的言语,放大的感觉,去收拾那些落满尘埃的乡村油画,把它们组织起来,说这就是历史。这是莫言的讨巧之处,也是他的致命的弱点……莫言往往喜欢倚仗强化、夸张、重复、炫耀甚至编造的方式,这些固然帮助他突出了乡村世界的怪异与魅力,却疏远了原初的记忆,其阴郁的调子正由此而来。”如果说,邓晓芒的批评发现了莫言小说在价值诉求上的内在矛盾,那么,郜元宝的批评则指向了莫言小说的艺术构思和表达策略。那种得到众多论者激赏、在诺贝尔文学奖授奖词中被命名为“幻觉现实主义”的创作方法,在某些批评家看来不是没有值得商榷之处的。

不过莫言已经因为《白狗秋千架》、《透明的红萝卜》和《红高粱》等小说的巨大成功建立起了高度的自信。无论是《红蝗》和《欢乐》受到的指责,还是《丰乳肥臀》引起的风波,都不能改变他乡土叙事的基本立场和方法。这个立场超越阶级、党派和主流意识形态,对所有的角色和故事都一视同仁;这个立场既不是居高临下的,也不是无条件认同的,而是赞美与批判交相缠绕,既入乎其内,又出乎其外,在矛盾犹疑中显示出体验和思考的深入与驳杂。这种方法杂糅西方的现实主义、浪漫主义、现代主义和中国的古典叙事文学传统,融会贯通,自成一体。21世纪以来,莫言的几部重要小说《檀香刑》、《生死疲劳》和《蛙》等都依然延续了他一贯的艺术风格,以视野的宽广、精神的勇毅、想象的奇特和结构的新颖,在当代乡土小说中独树一帜。“莫言的故乡书写有别于鲁迅式启蒙立场的乡土文学传统,也有别于沈从文式湘西的书写脉络,他的乡土书写具有‘中间性’特征,在本地人与外来者、启蒙与反启蒙、现代与反现代之间,这位‘从农民中走出的知识者’,寻找到了他书写故乡的最佳路径和方法。”

(节选自《莫言小说研究》,王育松著,本文略有删减。图片及资料来源于网络,侵删。)

书籍简介

莫言小说研究

王育松 著

2016年7月/69.00元

978-7-5097-9094-6

内容简介

本书分别从莫言的小说世界、莫言的文学观念、莫言小说的叙事视角、莫言小说的身体写作、莫言小说与文学现代性、莫言小说的比较研究和莫言小说的文学史评价这七个方面对莫言的小说展开研究,并提出了自己的见解和观点。

书籍目录

第一章 莫言的小说世界

第一节 关于乡土中国的书写

第二节 关于现代历史的叙述

第二章 莫言的文学观念

第一节 “天马行空”的艺术精神

第二节 “作为老百姓写作”的创作立场

第三节 “发现故乡”和“超越故乡”

第四节 “讲故事的人”和故事的必要性

第三章 莫言小说的叙事视角

第一节 儿童视角

第二节 多角度叙述

第三节 动物视角

第四章 莫言小说的身体写作

第一节 “身体转向”和“身体写作”

第二节 莫言小说中的女性身体

第五章 莫言小说与文学现代性

第一节 现代性话语和文学研究

第二节 莫言小说中的现代性体验

第三节 莫言小说中的现代性反思

第四节 莫言小说的现代叙事艺术

第六章 莫言小说的比较研究

第一节 莫言与外国文学

第二节 莫言与中国现当代文学

第七章 莫言小说的文学史评价

第一节 文学史对莫言的“叙述”

第二节 西方文学批评对莫言的“塑形”

附 录

参考文献

原标题:《走进中国诺贝尔文学奖得主莫言的小说世界》