一场不必完美的制片人实验|特写

一场不必完美的制片人实验|特写 原创 三声编辑部 三声

国内目前依然缺乏制片人培育系统,它的基础是完善的电影工业体系。这一职业人群自身的困境和需求也并不统一。

解决问题的前提是了解需求。FIRST决定先聚合一批视野范围内优秀的青年制片人,通过交流、行动去了解他们的现状。迈出第一步后,再尽可能从后续活动设置中完善培训机制。

制片人的工作是个黑匣子,外人不容易看到他们在全程如何承接每一链条,润滑各种状况。借此机会,也让更多人关注到这一群体的多元面貌和困惑需求。

作者|陆娜

01|试错

前往成都前一周,制片人四娘就安排团队通过网络堪景,详细标示出了剧组所需衣食住行的预估费用等信息,最终全部量化成表格。其中交通方案就有9个版本。

9月15日,《阿想与铜子》开机。原计划当天第二场戏要拍码头远别,也早已针对是否有雨准备了两版拍摄方案。四娘却没有料到,小雨也会影响湖面水位,公园当天不开船。

拍摄周期只有三天,必须快速做出决断。15分钟后,四娘和导演重新调整好场次,准备剧组用过午饭后继续转场。

另一边,编剧开始考虑离别场景的替代方案。在当晚沟通后,在保证文本意向准确,符合成都在地影像化的基础上,将落点定为不同交通工具的驶去,并讨论出四套可选方案。

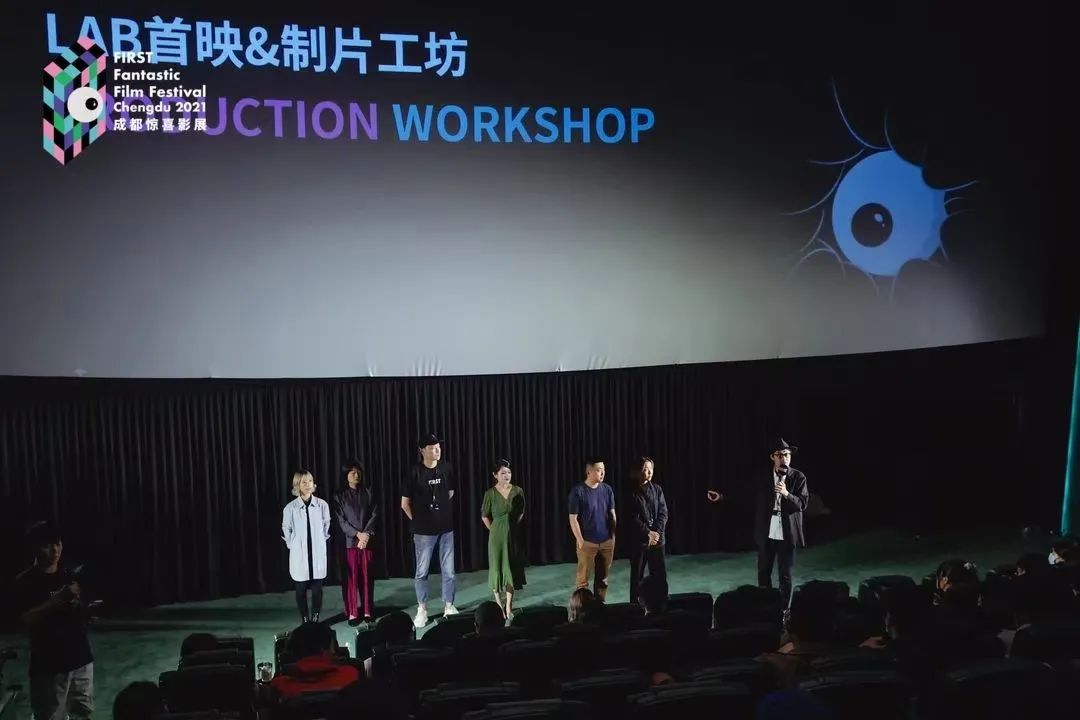

一个多月前,FIRST宣布今年将开启成都惊喜影展,专注于中低成本类型创作的培育和呈现。同时,已摸索五年的FIRST LAB新增设了制片人实验室板块,试图在内容创作之外更加切实地考量面向市场的工业化路径。

中国目前依然缺乏制片人培育系统,这一职业的困境和需求也并不统一。解决问题的前提是了解需求。FIRST决定先聚合十位视野范围内优秀的青年制片人,通过交流、行动去了解他们的现状及诉求,迈出第一步。

四娘是第一期制片人实验室的入选者,也是三位获得10万元短片制作经费的制片人之一。她制片的电影《山河小叙》,今年先后入围FIRST主竞赛单元和温哥华国际电影节。

FIRST公布最终入选名单之前,没有人确定能否获得拍片的10万元,四娘就已经“奔着拿到的状态”去做前期筹备了。做预算、写方案、谈艺人,“每天都在做这些工作,一直做到即将花钱的最后一步为止。”

四娘有信心说,“只要钱到位我就立马能开组。”

制片人实验室的入选者们对于如何被“实验”并无概念。不过从实际出发,共通的动力是获得十万元并制作一个短片项目的机会。除此之外,制片人们也有各自的需求。

四娘认为参加这个板块还能让她验证一些东西。在短片微观层面,她试验在与不同导演合作的过程中,文本与影像间互为转译的两种核心内容能力。“制片有自己的战场,我希望能和不同的导演合作,试炼未来更确凿的内容判断标准。”

《阿想与铜子》是一个通过录音采样收集回忆的故事,涉及到的外景较多,三天拍摄时间要转场七八次,好几处单次车程就需要四五十分钟。导演朱墨在《山河小叙》中担任执行导演,是四娘在观察培养的新人。

《阿想与铜子》片场

三天的拍摄过程中,能看见四娘始终忙碌在第一现场。她认为只有业务熟了才能做管理岗,也在兼任场记和司机。打板的工作最直接,能熟悉导演的工作模式和状态。

“实验室是一个试错场,某种程度上有包容性”。这次的拍摄过程的确暴露出一些问题,但同时让四娘明确了再次合作前彼此还有哪些成长空间。

确定了测试的变量,同时要保证稳定的内容质量。剧本是最终影像呈现的基底,四娘在前期也有一些内容储备。几个月前,《山河小叙》导演王曦德就写出了《阿想与铜子》的剧本,并计划未来只以编剧身份加入该项目。

基于之前长片的合作,两人已经形成默契,大到整体价值观和类型,小到情节的推进动因,都会经常互相讨论。

两人的相识要回溯到2018年的一场创投。闭幕酒会上,王曦德走到四娘面前说,“我觉得你可以成为一个很好的制片人”,在接受到明确的邀请后,二人深入地沟通了一番并很快达成了合作意向。

在此前和其他导演合作时,四娘就有意识同步导演对内容的审美,所有他们看过的片子自己也会都看一遍。王曦德则更为主动地给了四娘三批片单,依次分类按顺序排好,每次看完都会交流看法和收获。后期习惯已经养成,新上映的片子、正在创作的剧本都会随时看随时聊。

四娘认为,如果长期以来并不了解对方在想什么,到了事务层面的推进,就无法去挽救创作上的问题,“大多数项目失败或者是最后大家相处有难堪,很多时候就是因为没有充分沟通,然后会根据投资数量的多少来放大激烈指数和灾难指数”。

制片人的工作是个黑匣子,外人不容易看到他们在全程如何承接每一链条,润滑各种状况。除了职业素养的要求,学习和沟通的意愿更需要来自于内心对于这份事业的认同。

四娘在以制片人身份进入电影行业之前,有过五年时政记者经历,大学时期就跟着CNN的战地记者做过非洲难民报道。后来有一次去地震前线报道,灾区条件有限,四娘五天后洗澡时能看见黑水顺着身体往下流。

诸如此类的微小细节,反而让她真实地感受到一种生命的存在感,后来也出现在她剪辑纪录片的机房和拍电影的片场。“一些感受力的东西都是相通的。”剪辑是独自编织不同拍摄素材,以完成一种私人化的表达,成为制片人后,则是更加结构性地组织人员搭建项目,去共同完成电影作品的整体表达。

今年九月,第六期FIRST剧情片实验室也落地成都惊喜影展,王曦德凭借悬疑类型剧本《搁浅》入选,而四娘是为数不多的一同前往的制片人。

在最初的全员破冰环节,四娘抽到了一个关于项目遇到困难如何解决的问题,念出问题后,丝毫没有考虑地回答道,“这没什么好纠结的,我是制片人,解决问题就是我的工作”。

一对一的剧本“诊疗”环节,王曦德在与导师交谈起剧本的处理时,经常下意识将目光投向一旁的四娘,而她也总是能接住每一个阶段的对话。导师杨庆在结束时感慨,“能够找到一个合适的好制片真的不容易”。

02|性价比

杨佐罗同样也是FIRST制片人实验室的入选者之一。在纽约大学学习电影研究期间,因为经常帮身边导演专业的朋友们去现场帮忙,从而意识到自己可以往制片方向发展。

2018年,杨佐罗和四娘共同制作了一个恐怖短剧集《夜行猎车》,后来还一同尝试过策划恐怖影展,由于一些现实因素未能落地,但最终在FIRST的协助下如期举行演讲部分。2019年《夜行猎车》项目得到了FIRST的支持,进入了产业放映板块并获奖。直至目前,它依然是唯一一个在FIRST电影节放映过的剧集项目。

以这个项目为契机,杨佐罗后来又陆续加入了《夜行猎车》导演苗的几个长片项目,成为其制片。这三年来,两人一直保持着稳定的类型化尝试。长片《你的脑海》曾经入选过富川奇幻电影节的创投板块,后来考虑到剧本还有可以优化的空间,又参加了第五期的FIRST剧情片实验室。

今年,杨佐罗收到了来自FIRST的参与首届制片人实验室的邀请。根据她以往的制作经验判断,实验室的拍片任务更像一场极限挑战。

9月6日,明确获取了十万元拍片机会后,短片《加班,见鬼了》进入了筹备期。7天的前期筹备,拍摄2天,再加后期,一共14天时间。

《加班,见鬼了》片场

考虑到预算有限、时间紧张,杨佐罗决定在一开始就要简化制作上的压力,使用了密闭空间和桌面电影元素。基于以往对于类型化的探索,一天之内,她和苗就写出了短片的故事大纲。

根据以往经验判断分析出故事具备可行性后,很快就推进到下一步。杨佐罗找到了一些有过合作的人,“这样就不需要再花时间去磨合、沟通,是很稳的,可以直接开始干”。

但制作过程中还是遇到了一些"危险"。本来沟通的一个办公室实景当天突然得知不能拍了。重新找到合适的棚已经是晚上十点,凌晨两三点美术完成置景。

后期也很紧张,剪辑只有三天左右的时间,但他们认为“这样反而能把人逼出来,一些问题急中生智最终还是能解决的”。

和他们的长片项目一样,从前期开发阶段,杨佐罗就与苗一直非常深入地沟通,创作陷入泥沼时,两人也能从不同视角推动彼此向前推进。所以从制片角度,杨佐罗就能很清晰地明白导演的需求和核心表达,并为之匹配适合的主创和演员。

去年年底,苗和佐罗参加了剧情片实验室的剧作工坊,根据导师建议对《你的脑海》剧本进行了一些调整,并将一个惊悚类型片转变为了科幻题材。同时,制作的难度也成倍增加了。几个月后,项目在实验室的拍片季获得了十万元拍摄短片的机会——用来“校准”而非精准体现长片或做其先导。

十万元的预算对于一个科幻短片而言非常有限。一分钟的贴绿镜头市场均价就在三四千。最后14分钟的成片,他们能做到特效镜头就有80多个。

新人导演早期很难拿到太多投资,如果能够将项目做得极具性价比,的确能够体现制片人的价值所在。在苗的眼中,杨佐罗有两大优势,第一是执行力强,能干能省钱。第二大优势就是能够参与创作。

“合作伙伴有时找不到剧组去哪里了,看到货拉拉就知道是我们了。”一般剧组都会包车外出拍摄,成本平均一天至少八百,用货拉拉能省好几百。这次制片人实验室的短片拍摄,佐罗同样运用了这个“小妙招”。

杨佐罗强于造型。好的造型能够体现人物的个性气质,质感一旦有出入就会很影响观感。苗目前故事里的造型都是杨佐罗在做,“基本上都很精准,这同样是创作的一部分”。

苗在拍摄《你的脑海》短片时,想体现出故事中人脑计算机的“内心”,这既要求创意又要求能达到制作水准。“对于这么一个抽象的东西,当时挺头疼的”,但最终杨佐罗想到了之前做AE的朋友,用“数学分形”完成了这一设定。

苗还回忆到,当初拍《夜行猎车》时,发现了她的“杀大哥”技能。当时需要拍4S店,杨佐罗直接和店长聊到免费给剧组拍了两天,甚至后来车钥匙都直接给她们,让他们可以在关店后自由挪动车位。

“能做到这一点的制片人真的不多。一般拍这样的内容能省出20%都算厉害了。很多制片人会说这点预算我拍不了,但佐罗这儿就能拍。而且同时还有质感,制作的性价比就体现出来了。”

03|“没问题”

李冀弢也是制片人实验室的入选者。今年由他制片的长片《没问题》,先后入围了FIRST和华沙国际电影节的主竞赛单元。

他向《三声》坦言,如今自己很难再有精力去制作一个纯创作型的短片,更多时候还是专注于项目上,恰好这次FIRST提供了一个平台。

这次他的短片剧组达到了34人,灯光司机等职务都一应俱全,而其他两个组人数分别是15和20,人数上也能体现不同制片人的策略。剧组配置相对更完整,分工也更需要明确,非常考验制片人的统筹能力。

李冀弢和这次合作的短片导演认识了四年有余,相识时导演还是制片人身份,如今有意向转型,他也想看未来有没有长片的合作可能,短片就是一个观察导演基本能力的机会。《全貌》的剧本完成于今年6月,对于李冀弢而言创作端前期的问题都已解决,重要的是从制作端尽可能帮助导演去还原。

短片中有五位主要角色,其中还包括一个小男孩。因为时间紧张,要考虑演员档期和匹配度,“可能就协调这个费点事儿”。只是剧组最后预算有点超支,只好自己垫资。其中一部分大头是器材,并且是在开拍前就放弃了摇臂的情况之下。整体上《全貌》一直在稳步推进,不仅最早开机,也比预计提前一天完成了拍摄。

2017年,李冀弢创立了自己的影视公司,并制作完成其第一个长片项目《罗曼蒂克之城》。后来鲁迅美术学院的校友蒋佳辰在写《没问题》的剧本时,李冀弢就对内容十分感兴趣,并决定帮导演做出来。

剧本开发了两年多,李冀弢一直都有参与,为导演提供市场和观众的视角,但他同样清楚要把握好度,“让导演也有创造的空间,不能抛弃观众”。

他会定期组织剧本会,早期先是找到一些相关从业者围读剧本,到了后期接近开机前,还会找一些行业外的观众从普通的观影者角度提出反馈。

李冀弢搭建主创团队一般先不考虑预算,而是通过过往作品风格判断是否符合需求,再一点点纳入考虑范围之内。他认为只要拿出好的作品和别人聊,预算不是特别困难的一件事,包括一些比较有名的演员,也是更看重能否出一个好作品。

想到找梁龙作为主演参与拍摄,一是考虑到片中人物的境遇比较割裂,需要面对不同的人生角色,这一点恰好与梁龙彼时的乐队主唱、美妆博主、综艺常客和导演等多重身份吻合,真实年龄也比较贴近。二是考虑到梁龙第一次作为电影男主亮相,观众会抱有好奇,在市场上也会有获得一些期待值。“基本就是第一人选。”

李冀弢与梁龙有私交,在饭局上聊到电影合作时,梁龙一开始还以为是找他做音乐,后来知道自己要作为男主参与时一下懵了。但第二天看过剧本后,下午就打来电话决定参演。男主决定后,李冀弢就开始着手搭配其他演员推进项目了。

7月末达成合作意向,本计划来年春节后开拍,但为了适应梁龙档期最终在年前就抓紧开机了。剧组杀青五天之后,疫情爆发。

《圆满》剧组杀青

起初《没问题》由李冀弢的团队自己拍摄制作,后续通过FIRST的产业放映得到了七印象的支持,帮助他们顺利完成了影片。

如今,他正在推进手头上其他两个长片项目,其中一个是先有了剧本再找的导演。剧本来自于一个创投平台,李冀弢和项目负责人聊过之后发现对方导演的意愿并不强烈,而是更想以编剧身份推进项目,让故事被人看到。

基于以往的经历,李冀弢认为,“有时候很多人找不到自己的一些方向。我觉得实验室可能可以帮大家一点点明确到底应该去做什么,到底能在创作过程中去体现自己的哪些价值。”

04|策略

本来制片人实验室计划会有第四个短片诞生,由制片人熊梦和导演王曦曦搭档完成。

制片人熊梦

对于熊梦而言,参加制片人实验室本来是想借着拍短片的机会解决长片中一些悬而未决的问题,为此和导演一起又创作了一个适合成都的剧本,将此前的一些困惑点拿出来,作为测试,但导演由于身体原因最终遗憾没能来到成都。

熊梦本科学习电影理论,后来又继续在哥伦比亚大学学习创意制片专业。哥大这个专业的硕士课程往往需要三到四年才能完成,过程中也给了熊梦非常多机会和不同导演合作,让自己更明晰想要的合作对象类型和合作方式。

2019年,熊梦和王曦曦带着项目《寻子遗迹》来到了FIRST创投,开启了项目此后在各大平台上崭露头角的序幕。熊梦形容,FIRST之旅是项目的一次“实习”。后来《寻子遗迹》先是入选了圣丹斯电影节的剧作工坊,又在一个月前成为了今年中国大陆唯一的入围了釜山电影节创投单元的长片项目。

圣丹斯作为全世界首屈一指的独立制片电影节,各个板块发展出了非常完善的培训机制,孵化周期也非常长。在正式开始参与工坊之前,每个项目的负责人都会收到导师针对剧本提的一系列问题,比如为什么要写这个故事,想表达的是什么等等。

提问是为了让创作者更明确自己的表达,更了解自己的故事。他们甚至会让入选者为每一个配角都写出一个完整的故事,类似于更丰富的人物小传,去落实哪怕是一些一闪而过的角色的行为动机,而不是作为没有厚度的工具性符号出现。

进入工坊后,不同项目要互相之间pitch,也就是入选者不仅需要完成自己的提案陈述,还要找到感兴趣的项目,并通过对它的理解以自己的方式再次提案。这一方面考验对自己项目的把控和阐述的充分程度,也能够在互相的理解之中碰撞出新的火花,进一步看到项目之前忽视的问题或闪光灯。

这样一种接收信息、编码、再传递信息的培训方式,尤其对于制片人而言,非常训练其对于故事的理解和销售能力。圣丹斯制片工坊的整套服务系统也非常完善,同时竞争也更加激烈,每年只有六个名额。但由于其制片资源主要在美国,并没有覆盖到全球,熊梦最终入围十二强。

入选剧作工坊后,《寻子遗迹》的剧作导师是《阳光小美女》和《午餐盒》的编剧,直到现在已经过去了两年,他们每当有一版调整还是同步给导师,也会收到反馈意见。

一路以来,参加不同的电影计划、创投和工坊,熊梦和导演都听到了非常多意见,这些意见中常常也有完全相佐的,所以他们更需要对自己的项目和核心表达有所把控才能避免受到纷杂的声音的干扰。熊梦一直将《寻子遗迹》定位为这是一个有商业属性的个人表达作品。但许多声音都曾告诉他们,要明确是走商业院线还是纯表达,这就要考虑满足不同的观众预期和投资回报。

好在熊梦与王曦曦达成了共识,不想让《寻子遗迹》只成为跑电影节的电影,他们一致认为影片呈现出了这一代人共通的困境,应该让更多人走进影院关注到这个故事。

导演和制片在创作上的关系十分微妙,很多时候制片更多在负责执行和事务性工作,但熊梦认为导演也要相信制片在故事上的感受和判断,尤其是对她所学的创意制片专业而言,就非常强调制片人在前期内容开发的能力。

9月23日,FIRST制片人实验室内部进行了一场复盘。首先邀请了制作三支短片的制片人分享了短片制作情况和遇到的问题,又邀请了其他入选的青年制片人共同参与了一场内部圆桌讨论。

制片人实验室拍片复盘

“如果项目商业属性不强,如何找到其他赛道与合作伙伴推动项目?”“如何定义执行制片人、制片人、制片主任和监制?”“大家都是在靠什么生活?”……问题包含想要寻求很专业的方法论解答的,有涉及具体技术操作的,也有对于一些厘清概念的困惑,也能从交流中看到很多人目前的生活状态。

很多制片人都提到倾向于和能够沟通和真诚的导演合作。因为项目初期只有很少的人在一起,往前推进的过程是异常艰辛的。其中熊梦在回答“制片人最需要具备的能力是什么”时说道,“相信自己”,“一个东西还没有做出来,大家都说不行,只有你们自己觉得能成。如果这两三个人还不产生合力的话,就像很多项目做着做着其实就废了。”

两天后,制片人实验室的三支短片进行了行业首映,有曹保平等知名电影人和市场、媒体嘉宾到场。梁静在映后还与青年制片人们分享了自己的从业经验。

杨佐罗现场被梁静问到了在国外感受到的制片上的差异,演员宁理也向他们表达了对于青年电影人困境的理解,以及对其内容的肯定。

熊梦此前也很好奇FIRST会怎样来做制片人实验室,在得知有拍短片的机会之前,她以为这是一个以制片人为主导的创投,后来又发现还有课程、拍片和复盘。“我希望制片人实验室可以明晰它到底要培养一群什么样的人”。

同时熊梦也认为能够重视到一直在幕后的制片人已经是一个很好的起点了,“很多事都是聊出来的,大家都聚在一起了,可能聊着聊着就会发现哪一批制片人是存在比较多困惑的,FIRST又有哪些资源可以抵达,帮助到这一批人”。

基于圣丹斯的培训体系,熊梦提出了可以让几个实验室板块的入选者产生联动,比如制片人实验室可以辅助剧情片、纪录片实验室板块的导演,让所有人产生合力。

苗也提出了异曲同工的想法,“有趣的玩法可以是让导演和制片人重新组合搭配、交叉合作,跟不同的人合作,因为你没变别人变了,其实更能看出你的特点,也能认识新的人”。

培养制片人本质上依靠的还是完善的电影工业体系。跟着项目成长,走完每一个环节,这才是一个制片人最优质的成长路径。但在现阶段,平台能够做的首先是先让行业关注到这一职业人群的多元面貌和困惑需求,再尽可能从后续活动设置中完善培训机制。

圣丹斯的培养机制或许可以作为国内的一种参考,但前提是他们已经有37年的历史,发展过程中也获得了很强大的资方支持。所有人都清楚,从0到1,比从1到100要更为珍贵。

END

©三声原创内容 转载请联系授权

原标题:《一场不必完美的制片人实验|特写》