城市呼吸|娄永琪:后疫情视角的社区营造

大家好,欢迎来到2021 BMW卓越城市讲堂。我是同济大学娄永琪。我今天演讲的题目是“后疫情视角的社区营造”。

对全世界的人们而言,过去两年,我们最深的痛,就是当下还在全世界肆虐的新冠疫情。但是痛定思痛,危的背后也蕴含机遇。具体讨论这个机遇之前,让我们先把视角投向一个更为宏观的话题:可持续发展。

2015年,我在世界人机交互大会上做了一个开幕主旨演讲。后来,我以“应对人类生存危机的设计交互”为题,把它发表在《设计、经济与创新》学报上。我在这篇文章里面强调,可持续发展是一个生存伦理的问题。

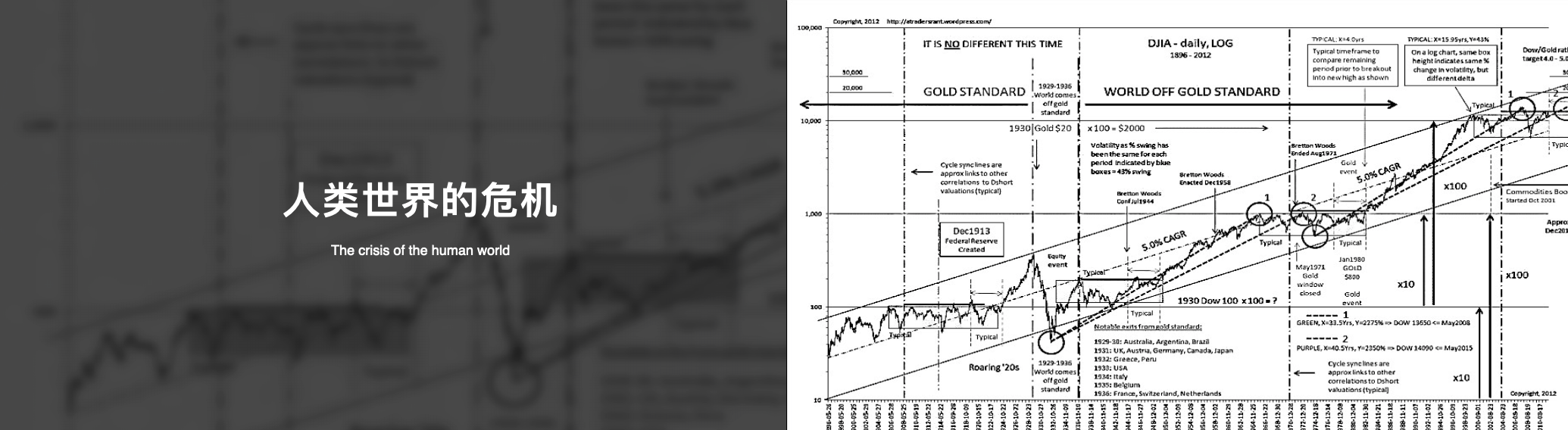

这张幻灯片,反映的是道琼斯指数100年间的变化。我们可以看到,人类经济是一路高歌猛进。在人类对自然胜利的背后,我们今天所面临的挑战,是要么根本不考虑河流、土壤和生物多样性,要么将其视为自然的资源,其唯一的目的是养活经济。我们怎么能够如此对一个从长远来看正在扼杀我们人类的经济感到满足呢?

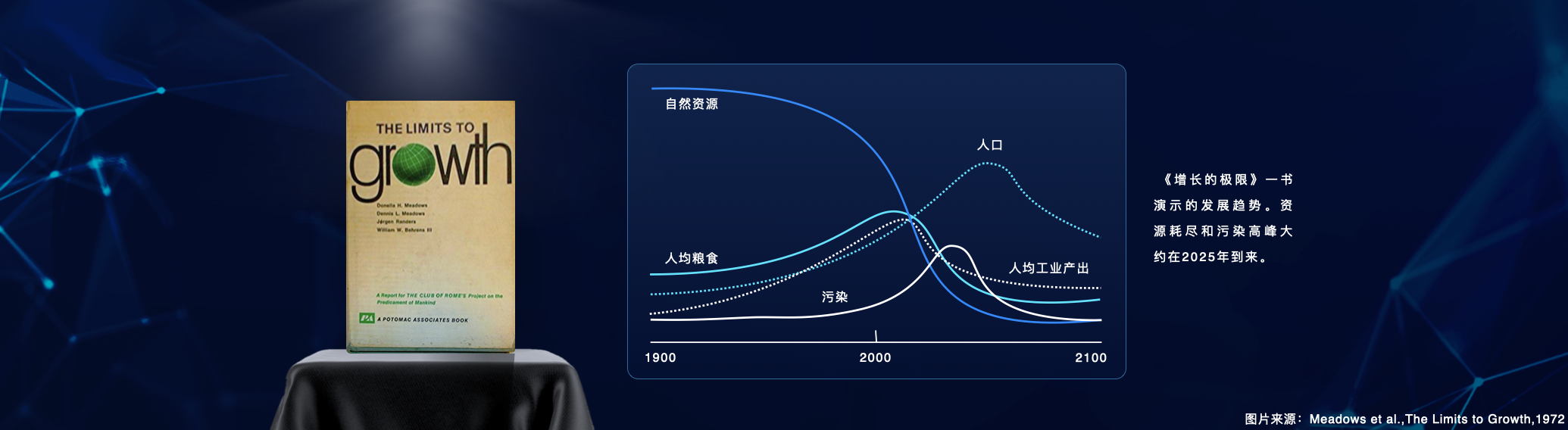

人类自从认识到这个问题开始,就在思考如何改变。从罗马俱乐部《增长的极限》出版到现在,学术界已讨论了半个世纪,联合国气候大会从1995年至今已经开了26年。六年前的巴黎气候峰会,大家现在一定还记忆犹新。一年一度的气候峰会,每次都给自己定个小目标,就好像懒人起床的闹钟一样,目标的实现一次一次被延迟。

2012年,罗马俱乐部的成员Jergen Randers写了一本书叫《2052》。他在书里说:2052年的世界不会崩溃,但比一般的认为要小。事实上,今年我们就非常清楚地意识到,世界的经济开始变小了。地球将因全球变暖而遭受严重破坏,地球北部农业会增产,2050年将会出现大量贫困人口。他认为,这些问题的主要原因是人类思维和行为的短视。

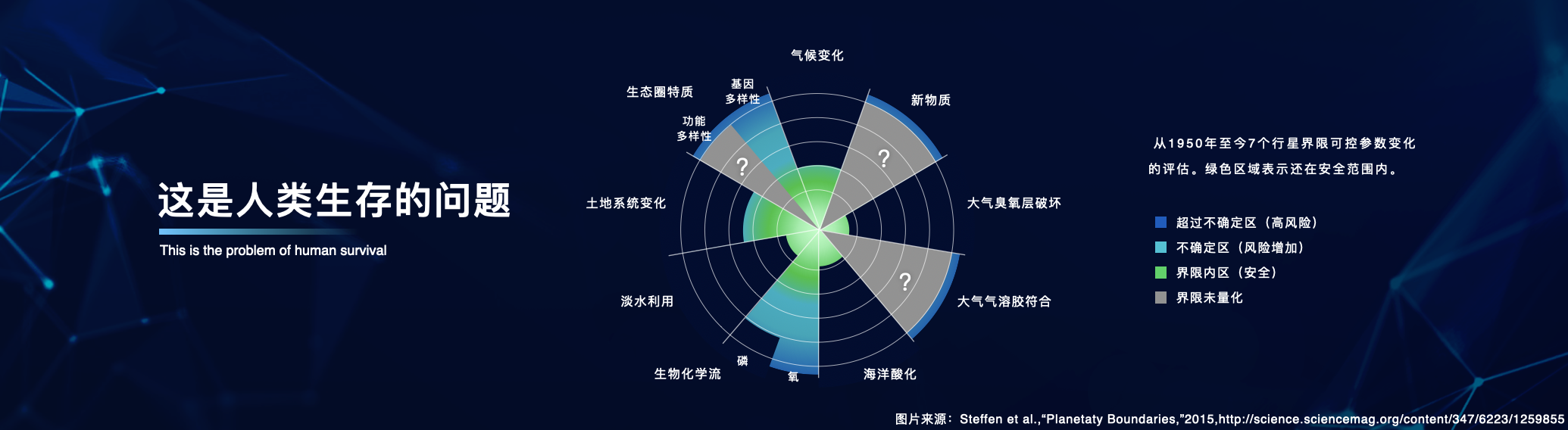

要知道,这不是地球的危机,这是人类生存的危机。

这张图是《自然》杂志发表的2050年至今的七个地球的临界值可控参数变化评估,绿色区域表示还在安全范围内。大家可以看到,一半以上指标都亮了红灯。

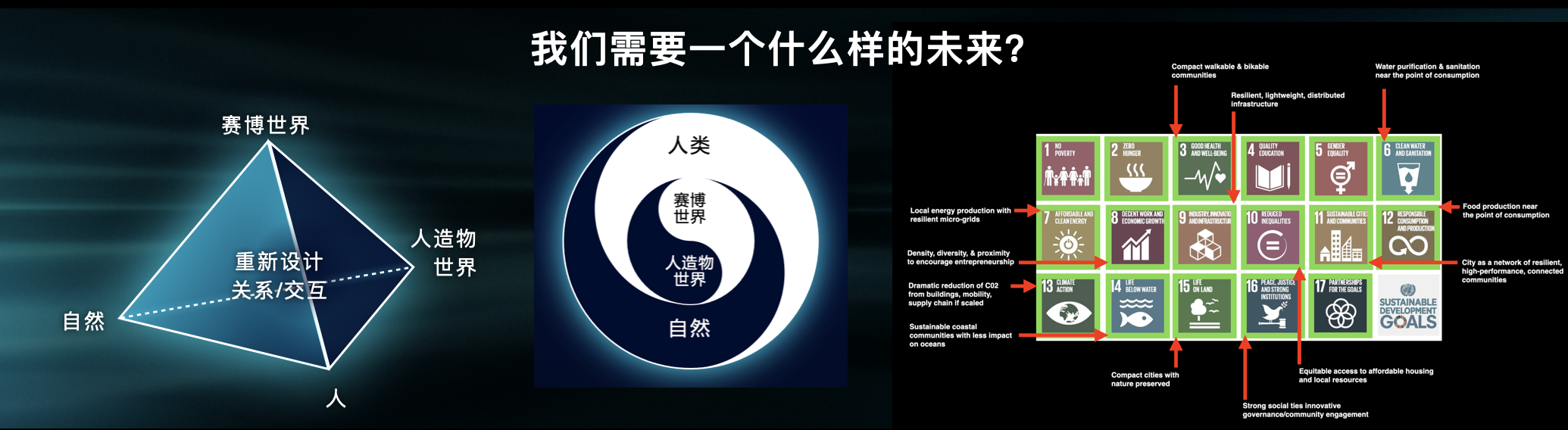

联合国《2030议程》提出了17个可持续发展目标,现在已经广为人知。很可惜,人类是近乎无可救药的短视动物,可持续转型的行为,永远让位于经济、社会繁荣的需要。

惯性太大,一直被我们当作借口,直到疫情来临,才彻底改变。全球的经济、人员流动、日常生活居然可以停摆,这对可持续转型而言,是个多么大的机会。

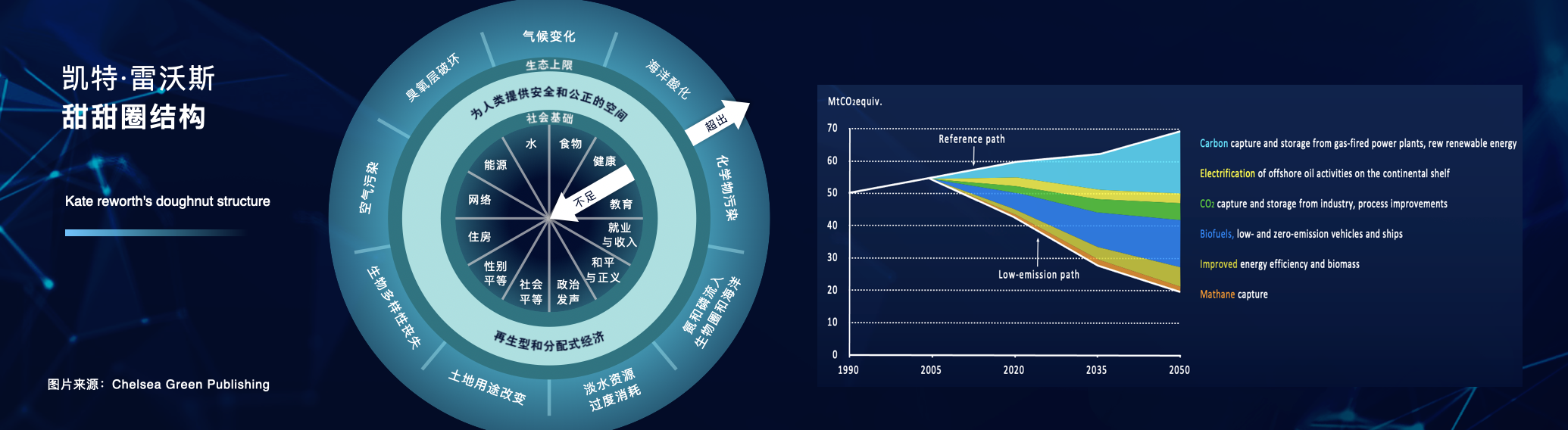

以中国为例,我们之前一直在谈“软着陆”。求之而不得的事情,居然发生了。新冠疫情让凯特·雷沃斯的甜甜圈模型的两个圈层之间的紧张关系得到了戏剧性缓解,人类集合式地改变生活,终于被迫变得可能。

如果说疫情之后的世界,还是疫情之前的那个世界,我们真对不起在疫情中失去生命的那么多人,对不起这两年的停摆,对不起这个代价沉重的机会。我们必须改变。

2018年,同济大学出版了两本书,我们把它们戏称为“小绿书”和“小红书”。一本是罗马俱乐部主席魏伯乐等编的《翻转极限》,一本是John Thackara写的《设计明日经济》。这两本书都强调,我们要重新定义之前习以为常的价值观、思维方式和行为准则。现代消费主义社会,有一些长久以来被奉为圭臬的、习以为常的信条。比如“快比慢好”、“贵比便宜好”、“新比旧好”、“大比小好”以及“方便比麻烦好”等。所有这些,都代表了与“品质”这一概念相关的标准价值观和原则,它们都必须在当前语境中被重新定义。

由于时间关系,今天我就聚焦一个话题,也就是对社区的重新认识,来谈谈这种思维转化。

2015年开始,我一直推动我所在的同济大学设计创意学院——这个现在连续4年亚洲排名第一的设计学院,和周边社区的融合,模糊和社区之间的边界。

当时我们想问的问题是:究竟社区是创新的终端,还是策源地?

当我们谈到城市创新时,我们总想起CBD、产业、园区、大学等,但我认为由于社区的以下特征,社区完全有可能成为城市创新策源地。这些特征包括:社区最贴近问题,社区最贴近消费,社区是应用场景,社区是试验载体,社区里有众多改变者,社区多元而且宽松。事实上,众所周知,历史上的硅谷崛起就是在社区里的车库中萌芽的。

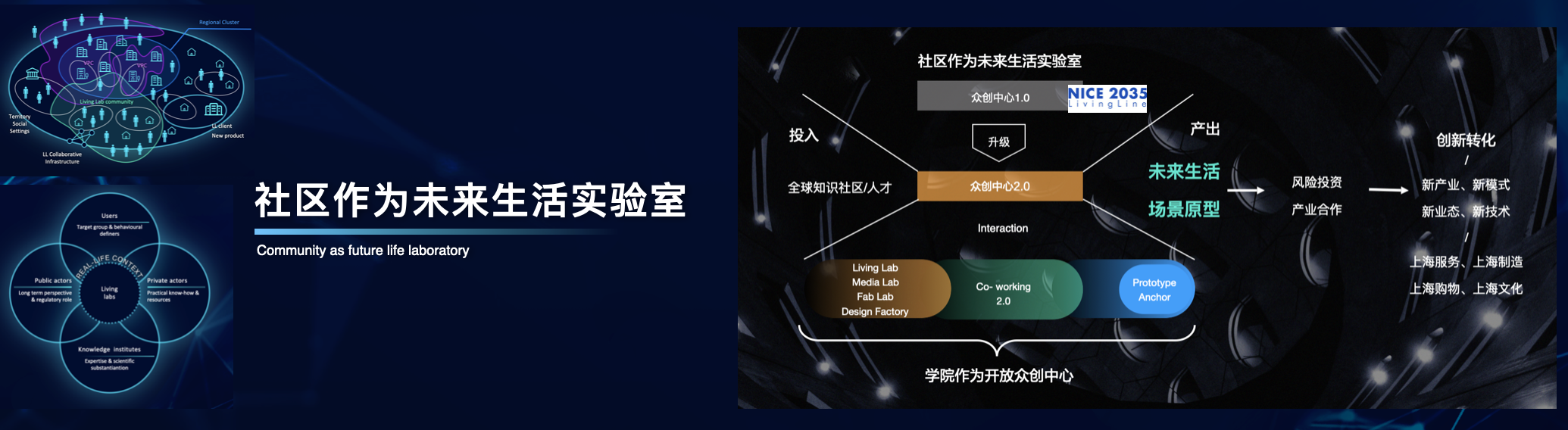

我今天给大家介绍的项目叫NICE 2035,未来生活原型社区,N是指Neighborhood,也就是邻里或者是社区,I是Innovation,是创新,C是Creativity,是创意,E是Entrepreneurial,是创业。放在一起,NICE 2035就是面向2035年的创意、创新和创业街区。这个项目的目标是,充分利用大学的知识溢出效应,通过打造未来社会原型,倒逼科技转化,从而把社区作为大学创新转化和创业孵化的策源地。

这个项目的推进,是同济大学设计创意学院和杨浦区四平街道紧密合作的结果。我们分了以下几个步骤:

第一步,是把学校和社区之间的边界模糊掉。在疫情期间,设计创意学院几乎是一个向社区开放的学院。2015年开始,我们与四平街道启动了“四平创生”活动,通过师生的创造力,收集了各种各样利益相关者的诉求,推动了城市风貌的改变。

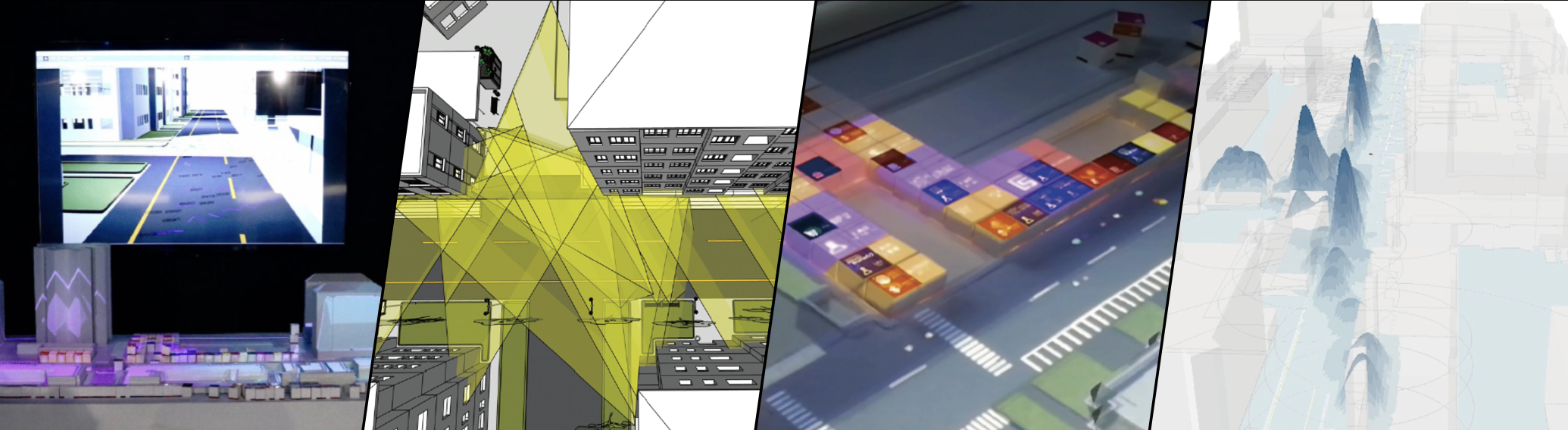

之后,学院有意识地一步一步把一个一个的实验室,开到街道的社区里。其中最著名的,就是2017年从废品收购站转型而来的同济MIT城市设计实验室。这样的实验室遍布在四平的社区。

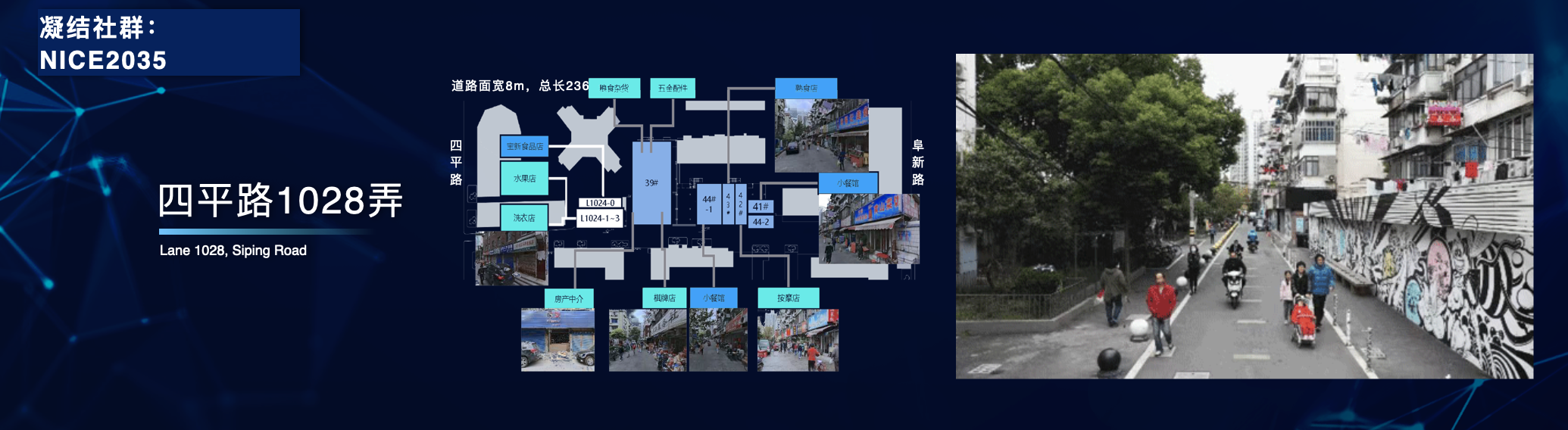

2018年开始,我们又在四平路1028弄提出,将整条弄堂结合社区需求,打造为一个面向2035年生活方式的未来生活原型实验室集群,在满足当地需求的同时,转化大学的研究创新,推动创新创业。

我们先后在这里建了一系列实验室,包括Fab Lab、创客实验室、声音实验室、同济安吉尔水未来实验室等一批实验室。我们在这条街上还开展了一系列数据驱动的行为研究,我们的研究成果还登上了MIT媒体实验室的官网。

整个社区都是一个未来生活实验室,这个实验室因为对未来的想象力,吸引了全世界最优秀的人才,在这里进行协同创造。实验室未来不仅是可见的原型,更是未来的公司和新的组织。2019年,有越来越多年轻人在这里上班,对同济大学设计创意学院来说,近60%的空间已经不在我们学院内了。

2020新年一过,疫情就来了。新冠疫情让我对这个项目有了新的认识。疫情期间,我们这个项目非但没有停,还有了新的进展。

比如,在疫情期间,我们的教师要去出差,按照学校规定两周不能进校。NICE2035实验室实行的是上海市城市的防疫管理规定。因此很多科研就可以在NICE2035的实验室完成。

比如,苏运升老师和华大基因开发的气膜版“火眼”实验室,我们的学生和老师夜以继日在这个实验室里加班。这个抗疫神器在我国抗疫事业中发挥了巨大作用,可以说哪里有疫情,哪里就有它的身影。

我们的荣誉教授、孟菲斯运动的创始人Aldo Cibic大师,对NICE 2035这个项目非常喜欢。他和我说,只要我能够提供好的咖啡,他就愿意住在鞍山五村。

2020年疫情稍一缓和,在一群有理想的企业的支持下,我推动了一个众筹众创的项目,叫“好公社”。同时,我们琢磨,给Aldo教授在NICE2035安一个家,给他租了一个34平方米的一室户。那时他在意大利远程设计方案,同济的同事帮他落地实现。

2020年7月,寻豆师Luis在这开出了他人生中第一个咖啡馆Punchline。这个非常难找的咖啡馆,居然长期雄踞大众点评榜杨浦区的高位,还曾一度高居榜首。

2020年10月,Aldo Cibic终于回到中国,他很高兴地喝上了他第一杯Punchline的咖啡,也搬进了他的新家。之后Aldo的小屋成为上海被全世界媒体最广为报道的住宅项目,大师也终于在互联网时代成为新的网红。

Punchline边上,是“好公社”社长陆洲的地盘。陆洲原来是我的博士生,有同济和芬兰阿尔托大学两个硕士学位,后来为治病放弃了攻读博士。“好公社”启动之后,她自告奋勇承担了运营的责任。这个百变空间里,有海尔合作的共享厨房,还有共享客厅、共享办公以及一些初创公司,几乎每周都有新的活动和新的面貌。

到访这个空间的,有诺贝尔奖得主,还有大学校长、知名教授、政府官员、上市公司的创始人、著名投资人,更多的是被这个故事感动的形形色色的普通人和年轻人。

关于NICE2035的最新思考是,如何在这个生活实验室里开展更多实验。比如基于社区的循环经济,如何解决湿垃圾的就地处理,社区的菜园、人工智能的各种应用场景等。2020年底,英国的设计博物馆将NICE2035选为代表后疫情时代未来生活趋势的十个案例之一。

2020年底,这个项目的升级版“NICE2035赤峰路”正式启动,环同济知识经济圈,往千亿级迈进又多了一个新的引擎。

最后,结合后疫情时代,谈谈我对这个项目的一些反思和看法。

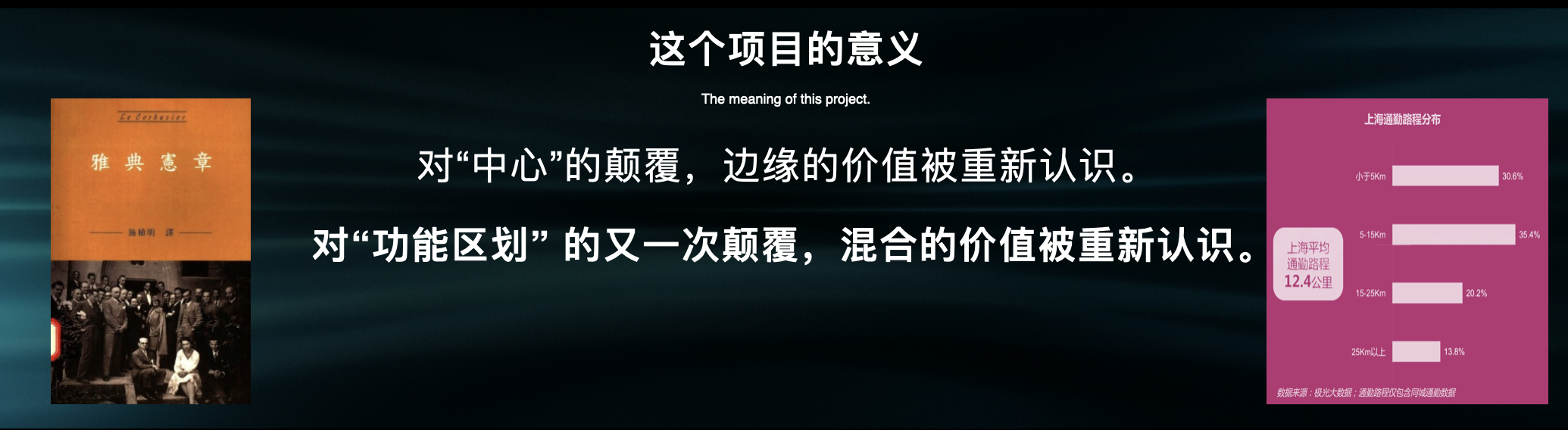

首先,这个项目的价值在于对中心的颠覆,边缘的价值被重新认识。

长期以来,我们认为高质量的生活服务一直来自于市中心,最好的办公楼、卖场、商店、餐厅、文娱设施、医院、住宅等往往集中在城市中心,而疫情突然暴发,聚众模式遭遇了前所未有的挑战。疫情最严重的时候,以前摩肩接踵的高大上空间一下子门可罗雀,人们被禁锢在自己住所的小空间中,线下社交急剧下降。这时很多被认为高品质的生活内容一下子失去了,人们突然发现,在自己家居和城市服务中心之间有一个巨大的内容空洞。在疫情防控成为常态之时,即便是十五分钟生活圈也太大了,我们可能需要五分钟的生活圈。五分钟你往往还在你的小区里。如果想像一下,把这个城市资源重新分配,在现在的聚众模式以外,鼓励更多的分布式模式,从市中心、区中心分布到我们的小区和居住区,会发生一些什么样的变化呢?

其次是对“功能区划”的再一次颠覆和反思,混合的价值又一次被重新认识。

对《雅典宪章》所提倡的“功能区划”的批判,自马丘比丘宪章开始,已经过去了半个多世纪。而这次疫情给了围绕自己住区,重新布置自己的工作、娱乐、生活功能的一个新的机会。疫情期间,大量的从业者可以居家办公,不仅没有降低效率,反而提升了效率。为什么我们还要去市中心的办公楼上班,花费大量的时间,还增大感染的机会?

说到通勤,疫情前发布的《2018年上海通勤研究报告》显示,上海人的人均通勤距离是12.4公里,有70%的上海人的通勤超过了5公里,34%的上海人通勤超过了15公里。基于社区的工作,可以大大减少通勤,大幅度地减排、节约时间,提升生活品质。

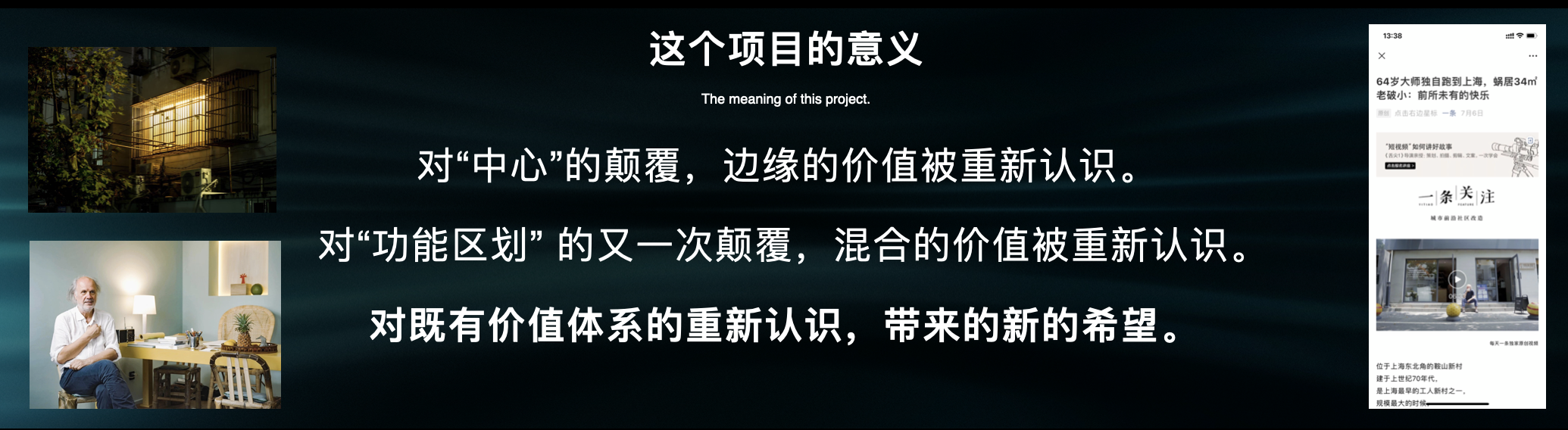

最后是对既有价值体系的一个重新认识,带来了新的希望。对高大上的颠覆,老破小的价值被重新认识。

今年7月,一条以“蜗居34平米的老破小”为题,报道了Aldo和NICE2035的故事。在不到2天的时间里,阅读量超过100万。我想,火的背后,是因为这个项目给了大家关于在上海这么一个高成本城市保持生活质量的新的出路,让近乎绝望的很多人,比如年轻人,找到了新的希望。34平方米解决居住的基本功能,办公、会客、娱乐、餐厅原来可以在近在咫尺的社区解决,这不是一个Better Life的新场景吗?然而,更重要的是,这个更好的生活,是基于极低的碳排放的,是更为环境友好、更为负责任的生活方式。

疫情之后的时代,我们需要的是一个什么样的世界?答案可能有很多种,重新连接人与自然、技术与生活,才能“治愈”我们与其他生命的自我毁灭性分离。与地方的联系;最重要的是与生活的联系,是我们寻找修复性经济、取代采掘性经济的源源不断的灵感源泉,这也是设计可以在推动联合国可持续发展议程中发挥作用的地方。

我的报告就到这里,谢谢大家。