玻利瓦尔:解放南美的英雄,死后变成了一个超越个人的符号

【编者按】

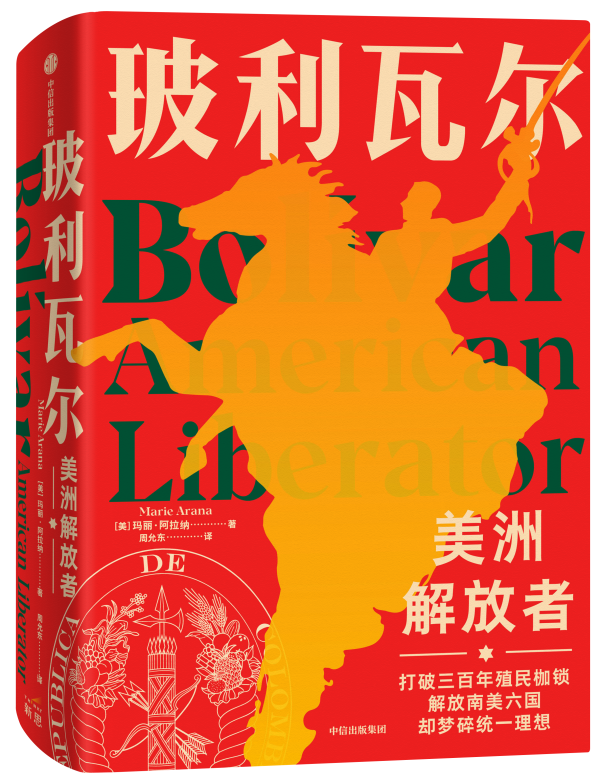

西蒙·玻利瓦尔(1783年7月24日-1830年12月17日)是19世纪解放南美大陆的英雄人物,他领导军队先后让六个国家——委内瑞拉、哥伦比亚、厄瓜多尔、巴拿马、秘鲁和玻利维——摆脱了西班牙三百年的殖民统治,改变了南美洲的历史进程。出生于秘鲁的美国作家玛丽·阿拉纳,在《玻利瓦尔:美洲解放者》一书中,运用大量原始文献,重塑了玻利瓦尔这位伟大的多面人物。本文经授权摘自该书中文版的尾声部分,标题为编者所拟。

玻利瓦尔

玻利瓦尔死后,他的传奇才开始生根发芽。很少有英雄被历史如此推崇,在全世界受到如此的敬仰,被铭刻到如此多的丰碑上。随着时间的推移,人们对他的深仇大恨(哪怕在最后的日子里仍围绕着他),变成了狂热崇拜。

但这种或许是史上独有的逆转来得太迟。随着生命消逝,尸体变凉,只有忠于他的人在那里为他哀悼。玻利瓦尔死时,受到他所解放的每一个共和国的辱骂、误解和诽谤。尽管他生来富有,死时却一贫如洗。尽管他统管过国库,却谢绝了财物犒赏。他离世时身无分文,无权无势,一无所有。他被赶出波哥大,遭秘鲁深恶痛绝,渴望回到他心爱的加拉加斯,却很快发现连祖国也不许他回家。他去世时,只有少数人为他感到悲痛:他的男仆、他忠实的副官们、他的姐姐们、他的侄儿,以及散落各地的朋友。除此之外,鲜有人表达出同情。“再见了,邪恶的灵魂!”马拉开波的地方长官得意扬扬地说,“他是万恶之源,祖国的暴君!”12年后,玻利瓦尔的遗骨才被迎回故乡加拉加斯。

附近一座堡垒响起三组礼炮声,宣告解放者的离世。他的医生、小镇药剂师雷韦朗着手进行尸体剖检。从尸体的变色、堵塞的肺、明显的结核结节、晚期的萎缩,他只能得出一个结论:玻利瓦尔死于急性肺衰竭,极有可能是肺结核。雷韦朗通宵为他做防腐处理,天光初亮时,这个医生又承担起另一份职责。没有别人为死者更衣,除了玻利瓦尔死时穿的那件破旧的收腰外套,也找不到别的衣服。他只得向一位好心邻居借来一件干净衬衫。在那之后,一名志愿者安排了一场还算像样的葬礼,并支付了相关费用。

1830年12月20日,解放者的尸体在众目睽睽下被从海关运往几个街区之外的大教堂。一支朴实的送葬队伍穿过圣玛尔塔沉睡的街道。钟声敲响,安魂曲唱响,但没有重要官员在场。几天前染病的圣玛尔塔主教没来主持弥撒。玻利瓦尔的遗体被安置进了大教堂围墙内的一座墓穴。随着他的下葬,大哥伦比亚也分崩离析,整个国家陷入了大大小小的战争,玻利瓦尔的将军们争相推进自以为是的幻想。几个月后,玻利瓦尔作茧自缚保下的何塞·安东尼奥·派斯,当选为委内瑞拉总统。曾四处游说要让玻利瓦尔做国王的乌达内塔将军,在波哥大被无情地推翻。因暗杀未遂而流亡海外的桑坦德将军被召回,重新统治独立后的新格拉纳达(新格拉纳达在1819-1830年为大哥伦比亚共和国的重要组成部分。1831年大哥伦比亚共和国彻底瓦解后,改名为新格拉纳达共和国。之后政局动乱,国名也多次更改,最终1886年通过宪法,定名为哥伦比亚共和国)。弗洛雷斯将军希望为厄瓜多尔争取更大的地盘,准备从侧翼进攻新格拉纳达。巴拿马有意自立为共和国,正焦急地四处物色领导人。在安德烈斯·圣克鲁斯的领导下,玻利维亚艰难地克服了混乱。而秘鲁这个没落帝国的焦虑心脏,在接下来20年里相继迎来了20位总统。但是,尽管如此,解放者的最高成就是不可逆转的:西班牙人再也没有回来。

就像那些遥远日子里的所有消息一样,玻利瓦尔去世的消息在美洲传播得很慢。曼努埃拉一直在溯流而上向他靠近。她相信关于他殒命的传闻只是夸张的谣言,直到她冷不防收到佩鲁·德·拉克鲁瓦的一封信:“尊敬的夫人,请允许我同您一起,为您和整个国家不可估量的损失垂泪。准备好接收最后的死亡通知吧。”她大吃一惊,一时陷入精神恍惚。不知怎么地,她抓住了一条毒蛇,把它贴近自己的喉咙,然而毒蛇却把毒牙刺进了她的胳膊。恢复过来后,她重拾了坚如磐石的决心。“解放者活着时,我爱他,”她致信弗洛雷斯将军,“现在他死了,我敬奉他。”不到两年后,重新掌权的桑坦德将她打发到国外去了。

她乘船去了牙买加,接着是瓜亚基尔,但她的护照中途被吊销了,于是她在秘鲁沿海的小渔村派塔(Paita)登陆,那里唯一的旅人是捕鲸的美国佬。她毫不退缩,在逆境中努力生活。她接手了离码头不远的一所废弃房子,在门上挂了一块牌子:“烟草。会说英语。曼努埃拉·萨恩斯。”她替目不识丁的水手写信,只收取很少的费用。她制作并售卖甜食、亚麻刺绣品,并设法以这样或那样的方式勉力维持拮据的生活。但她的余生实际上在贫困中度过,时不时接待一下来访的名人,比如意大利战争英雄朱塞佩·加里波第或著名的秘鲁作家里卡多·帕尔马。过了数年,她得知丈夫詹姆斯·索恩和他的情妇在离利马不远的糖料种植园里散步时被杀害了。可能的原因有很多。自从曼努埃拉离开后,索恩有了许多情妇和私生子。在她生命的尾声,玻利瓦尔的老师西蒙·罗德里格斯加入了她的行列。罗德里格斯在80岁的时候来到了派塔,他一贫如洗,还有点儿疯。1853年,他一瘸一拐在这里下了船,次年便去世了。两年后,曼努埃拉去世。至于这两位比任何人都爱玻利瓦尔的老革命者之间谈了些什么,只能留给后人想象了。

死后的玻利瓦尔变成了一个超越个人的符号。随着岁月流逝,混乱仍在荼毒这片土地,南美人回想起了他在那样极端的时期解放了那么多国家的非凡壮举。他作为政治家的失败逐渐淡出视野,而他作为解放者的成就占据了舞台中心。的确,那些功绩是无可辩驳的。是他传播了启蒙精神,给内陆地区带来了民主的希望,打开了拉丁美洲人的思想和心灵,让他们看到自己有可能成为的样子。是他本着比华盛顿或杰斐逊更高的道德直觉,看到了不先解放自己的奴隶就着手发动解放战争的荒谬之处。是他带兵出征,和士兵一起风餐露宿,为他们的马匹、子弹、地图和毯子操心,激发出他们不可思议的英雄气概。墨西哥、智利、古巴和阿根廷的革命者都在召唤他。正如托马斯·卡莱尔(Thomas Carlyle)所说,他纵马驰骋,“一路奋战,行过的路比尤利西斯的航程还要长。让未来的荷马们记录下这一切!”在美洲历史上,从来没有人以一己之意志改造过如此广大的领土,团结了如此多的种族。拉丁美洲的梦想从未如此宏大。

可是在打造新世界的过程中,他也做出了许多妥协。玻利瓦尔不止一次地发现自己把理想弃置一旁。当他骑马穿过战火纷飞的残酷地狱,穿过临时军事处决的杀戮场时,他并不总是有机会践行他信奉的原则。他时不时地做出令人生疑的决定。玻利瓦尔的批评者张口就能枚举:例如,发动“殊死战”,目的是震慑殖民者。处决年轻的爱国志士皮亚尔将军,因为怀疑他企图在玻利瓦尔眼皮底下煽动种族战争。在卡贝略港屠杀800名西班牙俘虏,这在当时看来是迅速而有效的,因为担心发生监狱暴动,又没有足够的卫兵来控制局面。背叛他年迈的同志弗朗西斯科·米兰达,此人在玻利瓦尔看来缺乏勇气,轻言投降,把革命出卖给了西班牙。最后,更重要的是,玻利瓦尔对独裁权力的行使。

战斗中的玻利瓦尔

对于上述这一切,他有他的理由。首先,这片大陆数百年来的环境制约造就了惊人的无知。在那些至暗时刻,玻利瓦尔怀疑他的美洲是否真的为民主做好了准备。此外,西班牙对革命者做出了迅速而严酷的回应。拿破仑战争之后,西班牙表现得越发凶残可怖,在战斗中尤为突出,其程度远超爱国者们的预期。暴力招致更多的暴力,并很快升级为唯一的战争准则。结果,腥风血雨将整座整座的城市从地图上抹去,平民人数减少了三分之一,西班牙远征军几乎全军覆没。

玻利瓦尔是即兴发挥的大师,是卓越的军事指挥家,他能够智取、赶超、击败强大得多的敌人。但恰恰是这样的才能,这种能迅速转变战略的天赋,出奇制胜、当机立断的天赋,在和平时期暴露出缺陷。在战时模式基础上很难建立起民主。这就是为什么他会做出有待商榷的决定,许下没有退路的承诺,犯下重大政治错误。这就是为什么他赦免了派斯。这就是为什么他对桑坦德处理不当。这就是为什么他试图在政治程序的迷宫中摸索前进,对不同的人说不同的话。

但是,除却种种缺陷,从未有人质疑过他的说服力、他华丽的演讲、他慷慨大方的本能、他秉持的自由和正义的原则。随着岁月的流逝,南美人记住了这种伟大,他们明白,他们的解放者走在了他所处时代的前面。相比之下,玻利瓦尔之后的领导人似乎都不尽如人意,在巨人的影子下相形见绌。委内瑞拉人感到震惊,他们竟然让自己最杰出的公民一贫如洗地死在别的国家,甚至还禁止他回家。哥伦比亚人追忆起来,他正是从他们的国土上开启了争取自由的征程。厄瓜多尔人、玻利维亚人、巴拿马人、秘鲁人开始复兴他的传奇。许多省市都以他的名字命名。公共广场为他的胜利竖起纪念碑。大理石或青铜打造的玻利瓦尔塑像呈现出一种他生前从未有过的宁静。躁动、激昂的解放者而今成了仁慈的父亲、鞠躬尽瘁的教师、努力打造更好羊群的好牧人。他跨在马背上,驰骋在永恒的虚空中,化成一个不朽的形象:这是一个生机勃勃的生命,活在一条单一的轨道上,一心要打造一个民族,一块美洲大陆。

没有人比派斯更清楚玻利瓦尔形象的力量。为了坐稳委内瑞拉总统的位子,派斯再次借助玻利瓦尔来巩固动荡不安的国家。即便玻利瓦尔已经死了。即便派斯对委内瑞拉的希望与玻利瓦尔的完全相反。1842年11月,也就是解放者死后将近12年,派斯把英雄的遗体从圣玛尔塔大教堂的安息之所挖出来,由一支海军舰队运至拉瓜伊拉港。为了安抚新格拉纳达,派斯同意让它保留解放者的心脏,他的一部分就这样留在了身后,保存在一个小骨灰盒里,埋葬在圣玛尔塔。玻利瓦尔取出了心脏的尸体运抵拉瓜伊拉,随即被一支由军人、外交官、神职人员和政府高官组成的声势浩大的代表团接回家乡。送葬队伍翻山越岭前往加拉加斯,而一群仰慕他的公众涌上街头迎接。对英雄的死后颂扬就这样开始了,对玻利瓦尔的崇拜就这样诞生了。

岁月如梭,白驹过隙。不仅在他所解放的国家,而且在世界各地,玻利瓦尔都成了拉丁美洲伟大的化身:一个坚定热爱自由,充满正义感的人;一个为了梦想不顾一切的英雄。但是,随着传说的嬗变,每个版本在前一版的基础上建构,这位人物呈现出一种千变万化的特质。政客们,不管左派右派,都用他来捍卫自己的立场。神父们在正义凛然的布道中引用他的话。诗人们用狂热的诗句赞美他。历史文献对他的丰功伟绩大书特书。老师们指出他的才华。父亲们敦促儿子们效仿他。学童们背诵他的演讲词:“士兵们!”他们都学会了咆哮,就像阿亚库乔战役之后的玻利瓦尔那样:“你们给了南美洲自由,现在四分之一的世界就是你们荣耀的纪念碑!”

光阴荏苒,历史学家接过了赞颂他的工作。所有研究机构和学术组织都准备好为他辩护。之所以要为他辩护,是因为对他的怀疑又开始悄悄抬头。秘鲁人一向憎恨委内瑞拉出身的解放者,他们抱怨玻利瓦尔在建国过程中掠夺了秘鲁的土地,剥夺了印加人的贵族地位。的确,到1825年,利马的财富和影响力已经缩水;这个曾经监管南美洲大片地区的总督府所在地,其存在感和影响力大不如前。尽管如此,说玻利瓦尔毁了秘鲁实属夸大其词。秘鲁在革命之前并不存在。秘鲁没有失去土地,它从一开始就没有土地。至于印加后裔,玻利瓦尔并没有特别针对他们。他废除了一切等级,取缔了共济会、秘密社团,消除了任何表面上的立法优越性。对他来说,原住民贵族只是另一种压迫形式而已。换句话说,玻利瓦尔改变了秘鲁的所有规则。而秘鲁,作为西班牙殖民中心中最强大的枢纽以及西班牙最忠实的殖民地,从未忘记这一点。

在卡拉波波战役胜利后,玻利瓦尔于1821年6月29日凯旋进入加拉加斯

后来不乏各种唱反调的人,包括更愿意赞美圣马丁的阿根廷人,感到有义务捍卫母国的西班牙人,感到被边境线限制了的安第斯人,从未得到报酬的雇佣兵,甚至高声抗议的卡尔·马克思,他称玻利瓦尔是“欺软怕硬的、最卑鄙、最刻薄的恶棍”。但纵使有这后续种种,待到玻利瓦尔一百周年诞辰之际,他的神话业已铸就,而且被添枝加叶到令人惊讶的程度。在这一个世纪里,玻利瓦尔成了一个虔诚的天主教徒,一个道德楷模,一个坚定不移的民主主义者——没有一个是真实的他。这个故事与其说关乎那个男人,不如说关乎一种浪漫化的理想。他是我们的善良天使,我们的英勇王子。甚至那些不完美的地方(几十个情妇、不择手段的冒险、独裁的倾向)也被视为这个人物的自然组成部分,而这个人物是每个年轻人立志效仿的对象。作家何塞·马蒂在这百年期间对玻利瓦尔有过一段著名评论:“没有什么比他那粗糙的前额、深邃的目光、骑在一匹长翅膀的马背上斗篷猎猎的样子更美的了……子子孙孙,世世代代,只要美洲还存在,他的名字就会在我们的男子汉心中回荡。”

总统安东尼奥·古斯曼·布兰科(Antonio Guzmán Blaco)的心中无疑就响着这样的回声。就像半个世纪前的派斯一样,布兰科也试图牢牢控制住委内瑞拉。布兰科于1870年掌权,统治了委内瑞拉18年,期间经济飞速发展,腐败却也猖獗。他与玻利瓦尔相去甚远。但他也明白这一形象的力量。受派斯的启发,他挖出了玻利瓦尔的遗骸,将其从大教堂运送到新建成的国家公墓。他收购了玻利瓦尔在加拉加斯的家,宣布出版一部讲述解放者革命生涯的32卷历史,然后高调地主持了玻利瓦尔的百年诞辰,在此过程中,标榜的更多是他自己。我们只能想象玻利瓦尔目睹到此情此景的骇然。如此公开利用他的这个人身上恰恰有着他所鄙视的一切:谄媚、腐败、浮夸、共济会会员和对教会的全面攻击。但布兰科的计策很成功:顺利执政长达18年,赶走了一个又一个政治对手,直到他的反天主教运动适得其反,他才被愤怒的国民赶下了台。

百年后的1982年,雄心勃勃的委内瑞拉年轻的陆军上尉乌戈·查韦斯效仿前几任总统,建立了一个左翼政党,名为“玻利瓦尔革命运动”。经过10年的筹划后,他发动政变未遂,被捕入狱。尽管如此,他最终继承了玻利瓦尔的政治遗产,于1998年就任总统。次年,查韦斯修改了宪法,并将国名改为委内瑞拉玻利瓦尔共和国。他在电视上发表演讲时把玻利瓦尔的形象放在身后,他的追随者会在街上高喊“玻利瓦尔!玻利瓦尔!”。想想这其中的讽刺之处:美利坚合众国没有乔治·华盛顿党,没有哪位国父有登记在案的追随者,亦或是公开声明的敌对者。今天,没有人会在巴黎的大街上高呼拿破仑的名字。但在拉丁美洲,玻利瓦尔继续作为一股激励力量、一种政治行动的避雷针而存在。

在他身后变幻莫测的岁月里,玻利瓦尔被许多政治家效仿,但最引人注目的莫过于坚定的社会主义者查韦斯,他的政治目标实际上与玻利瓦尔的有很大不同。2010年,拉美革命两百周年之际,玻利瓦尔的遗骨再一次被挖掘出来。这一次,查韦斯总统将它们从国家公墓的石棺中带走,为了一场特殊的仪式。整个过程中,查韦斯不停地讲述、祈祷和热切赞美,那场面看上去就像穿着登月装备的宇航员在做高度程式化的表演。在后面,在上方,到处都飘扬着委内瑞拉国旗。整场仪式的目的或许和过去两百年中的一样:与解放者的精神融为一体,沐浴在“他的威望的魔力”中。不过这一次,查韦斯希望证明的不只有美洲的兄弟情谊。他让人对玻利瓦尔的DNA进行检验,以证明解放者是被大哥伦比亚的独裁者毒死的,那些地主乡绅无法容忍玻利瓦尔的“社会主义”冲动——但检测结果没有给出定论。为了维护自己日渐衰落的名声,为了向边界另一边抛出严厉的指控,查韦斯用了一种非常老套的方式。不过,他也让玻利瓦尔完成了某种循环。直到生命的最后一刻,玻利瓦尔都被指责太过热衷于独裁权力,而现在,玻利瓦尔被奉为自由思想的典范。

当然,这并不是这个传奇故事第一次被演绎;查韦斯、古斯曼和派斯也不是仅有的尝试这样做的人物。独立后登场的无数政治强人都试图以某种方式诉诸玻利瓦尔的形象,以期为自己增添光彩。玻利瓦尔声称自己憎恨专权——他声明自己只是在有限的时期内、作为必要的权宜之计才接受那份权力——但毫无疑问,是他创造了日后拉丁美洲神话般的强人形象。

在他之后的几个世纪里,独裁者层出不穷。但是,轨迹总是一样的。事实上,许多最专横、最野蛮的人一开始都是自由派。南美洲历史上充斥着这样的人。正如阿根廷作家埃内斯托·萨瓦托(Ernesto Sábato)所说:“最顽固的保守主义产生于取得胜利的革命。”这正是玻利瓦尔曾担心的。他死的时候坚信一个敌意的时代将随之而来,而事实确实如此。在玻利维亚,一个臭名昭著的堕落独裁者试图逃脱惩罚,结果被他情妇的兄弟追捕并杀害;在厄瓜多尔,一位笃信宗教、谋求第三个任期的暴君,光天化日之下在大教堂的台阶上惨遭杀害;在基多,一位恋栈不去的自由派考迪罗被投入监狱,遭到谋杀,尸体被拖过鹅卵石街道。在拉丁美洲文学中,鲜血沿着道路流淌,人头从灌木丛中滚出,这是有原因的。这不是魔幻现实主义。这是历史,是真实的。

从许多方面看,革命仍在拉丁美洲进行着。尽管玻利瓦尔的名字被他之后的每一种主义提及,但他炽热的理想似乎在随后的混乱中消失了。当富有的白人争相攫取西班牙统治者丢下的财富和权力时,启蒙原则被抛到一边。被玻利瓦尔尊为正义之关键的平等,很快就被致命的种族主义取代。对自由民族而言不可或缺的法治,随着一个又一个独裁者对法律的擅自修改而被抛弃。民主、平等、博爱,在南美洲迟迟不见到来。原本能使这片大陆成为一股强大力量的团结,从未实现。然而,玻利瓦尔的梦想永远不死。

或许这是因为他一生都在向拉美人民清晰地表达自己。这是一个太不完美的人,他有着纯粹的意志、敏锐的头脑、热切的心和令人钦佩的大公无私,把革命推进到他的大陆的各个遥远角落。命运只给了这位领导人一个机会和一大堆无法逾越的障碍。他是一位遭到军官背叛的将军,一位缺乏可靠帮手的战略家,一位管理着毫无团结活力可言的内讧团队的国家元首。他以历史上无可匹敌的毅力,在地形最严酷的土地上推进了一场看似毫无胜算的战争,拔除了皮萨罗令人生畏的旗帜。从海地到波托西,几乎没有什么能阻止他。他骑上马,进入虚空,与难以想象的困难搏斗。直到他重塑了一个世界。

《玻利瓦尔:美洲解放者》,【美】玛丽·阿拉纳/著 周允东/译,中信出版社·新思文化,2021年8月版