日记探微︱同治元年瘟疫下的赵烈文

战争往往伴随瘟疫的发生。太平天国战争绵延近十年,可能导致江南地区在咸同之际爆发大规模的瘟疫。余新忠认为,“太平天国战争期间江南发生的大规模瘟疫始自咸丰十年(1860),同治元年(1862)达到高潮,同治三年随战争的结束而渐趋平息。它是清代江南地区爆发的波及范围仅次于嘉道之际大疫和疫死率最高的瘟疫,致使数百万人罹难。瘟疫的种类包括霍乱、疟疾、痢疾、天花、类霍乱,并可能存在伤寒和百日咳等。”(余新忠《咸同之际江南瘟疫探略——兼论战争与瘟疫之关系》)这场大疫前后波及32个县,在疫情最高峰的同治元年,有24个县爆发瘟疫。

这场战争对清军和太平军都造成了严重的影响,更多的平民也在瘟疫中丧生,梅尔清(Tobie Meyer-Fong)在近著《躁动的亡魂:太平天国战争的暴力、失序与死亡》中甚至专辟一章,讨论这一时期人们如何处理各式各样的尸体。同治年间的日记保留作者在瘟疫下的生活遗存,可视作这场瘟疫的事件簿。许多研究者已经利用日记去研究瘟疫的性质、疾病的种类、感染的范围和规模,这些分析性的研究增进了人们对这场可怕灾难的认识。然而,如果整体看待瘟疫时期的日记,则其中涉及疫病的症状、病人服用的药方等内容并不那么丰富,而仍然主要记载人们的日常生活和处事实践。这恰恰提醒我们注意,在探讨瘟疫本身之外,还可以探讨这一时期的人如何对待瘟疫,如何在瘟疫下生活。日记再现了人们与疫病共处的过程,保留了人们应对瘟疫影响的行为和方式,为瘟疫下的个体情感提供了一份历史的证明。在曾国藩、莫友芝、赵烈文等人日记中,不乏关于这段瘟疫的重要记载。其中《赵烈文日记》(中华书局,2020年版)的突出特点,是关心瘟疫影响下的亲人和底层人的遭遇,笔端更带情感。

赵烈文日记记载了许多人染病的消息,其中一些确然无疑的因瘟疫而造成的死亡事件,影响了赵烈文同治元年的活动。这一年秋冬季节,赵烈文为亲人和“家人”的染疫身亡所困扰。这些事情打乱他的日常节奏,改变他的行程和生活。对赵烈文而言,同治元年堪称他一生中的“瘟疫时刻”。

樊昕整理《赵烈文日记》,中华书局,2020年

一、正月的天气与兆头

咸丰十一年除夕夜,湖北武昌城的百姓,与往年一样,遵照着本地风俗,用木桶盛放松脂燃烧,呼呼的火苗将整个街道照耀得如同白昼一般。这种独特的“除夕松明”,伴随着赵烈文(1832-1893)的日记之笔,跨越咸丰年,来到同治元年。

同治元年(1862)元旦,早晴,东南风,天气寒冷,不久就腾起大雾。赵烈文照例焚香拜天,拜孔子,拜菩萨,拜先祖。然后开始他每年年初必备的例事,预占流年吉凶的占卜活动。几天来,武昌等地的大雪给了他特别的信心。此前两天的腊月二十九,赵烈文与友人登上黄鹤楼赏雪,举目所见,“天云泼墨,江流煎赭,两崖晶耀,界际划然”。下了两天的大雪厚达三尺,“为二十年来所未见”。此后连续十天的奇寒天气,却是赵烈文生平从未经历过的。可惜,瑞雪并不一定征兆丰年。赵烈文占得“‘风山渐’至‘水山蹇’”,这个卦象征兆“室家或有疾恙,无大咎”。这一卦象总体而言并不坏,不过赵烈文并没有注意到卦象预言的疾病问题,他认为爻辞“似指家中空乏,在外亦糊口而已,无所获得也”。然而,这个被认为“无大咎”的疾病问题最终左右了这一年的走向。遗憾的是,善于预测未来的赵烈文在多年后能够预言清王朝将在五十年内土崩瓦解,此时却无法预料到瘟疫在这一年变得如此凶险。

新年的前程无法预料,赵烈文当下的居所却已怪事连连。赵烈文居住在友人刘瀚(字粹甫)的新宅,屋后另外三间还住着刘瀚亲戚高某的两位小妾。那两位小妾每天晚上都被怪物骚扰,不断跟家人诉苦。在新年前后,她们接连声称“其物黑色,跳踯行,压人身不得动,被祟辄病”。人们起初并以为意,直到正月初三那天,赵烈文等人在雪中捕捉到怪物留下的脚印,才 发现那正方形形的脚印“绝不类人,且不类兽,无接踵并跖之状”,赵烈文推测怪物是“一足怪”。他根据古书上的记载,认为这是山魈,由于山魈“畏闻铃声,因教其家悬铃自护”。

悬挂铃铛果然成功惊扰了怪物,它不再骚扰高氏小妾,而是转移目标。正月初四,害怕铃声的怪物开始骚扰赵烈文。当然夜里,赵烈文“觉有物来压左肩,重甚。甫压,余即醒,番身叱之,滚地碌碌,直至窗下而寂”。初五晚上,怪物并没有来惊扰。初六那天晚饭后,房间内窸窸窣窣,赵烈文的仆人看见像黑猴一般的怪物夺门而出。彼时,赵烈文和家人都没有睡着,于是点燃爆竹惊吓怪物,他们看见怪物狼狈而遁,从几个人脚下穿越逃走,最终销声匿迹。

远在千里之外的常州,赵烈文的妻子写信告诉他,家里已经没有钱去典当秋衣了。他的朋友董亮贻(字仲明)家中的三位女眷投水殉节而死。对故乡的种种不堪,流寓在外赵烈文束手无策,幕府中还有工作等待他完成。正月十四日,赵烈文乘舟顺流东下,前往安庆曾国藩大营,途经九江时,赵烈文“登舟舷东眺,故乡尽为异域,室家戚友俱在难中,不觉涕不可忍”。

新年以这样的怪异和冷酷的方式开篇,对赵烈文而言,比军兴以来的其他年份残酷一些。好在,习惯漂泊的他尚能忍受。不过,接下来的年景更为糟糕。五六月份,湖北等地水灾不断,米价大涨,一些府县如桐城田地“能耕不过三之二”,一时之间,人心惶惶。七月间蝗虫满天飞过安庆。赵烈文顺便完成一则对蝗虫的考证。七月初六日,赵烈文在日记中写道:“世传雪深一寸,蝗子入地一丈。又曰天旱虾鱼卵化为蝗。去冬雪深七尺,今夏水溢四省,(两楚豫皖)。而昨见飞蝗蔽天而过。古语之难信如此。”蝗灾额外教会了赵烈文考据的知识,却给百姓带来深重的灾难。这次飞蝗过境,在安庆起码驻留五天,直到七月初十日,曾国藩还在日记中写道,“阴雨十日,本日晴霁,方以为喜,而飞蝗蔽天,深以为虑”。

古人常用物候和天相征兆一年的运势并非无因,从同治元年江南的景象看,这一年的确没有太平。随着时间的推移,人们逐渐发现咸丰十年(1860)开始的瘟疫在这一年来得尤为猛烈,许多人都在这场瘟疫中死亡。赵烈文不得不面对许多人的非正常死亡,其中一些死者对他而言十分重要,另一些人虽不那么重要,却也在他生命中留下痕迹。他把这些都记到日记中。

二、奇人周腾虎身后的事宜

年少时即被李兆洛(1769-1941)视为“奇童”的周腾虎(1816-1862),在这年秋天被瘟疫卷走生命。周腾虎,名瑛,字弢甫,江苏阳湖人,道光年间曾被林则徐赏识。咸丰初年,与钱江(1800-1853)等人一道创议厘金制度。咸丰六年(1855),宗稷辰(1792-1867)将其与左宗棠等人一道荐于朝廷。周腾虎以名士自居,曾署门联云“有王来取法,无佛处称尊”(肖连奇《<周腾虎日记>前言》),可惜一生未竟其志。

周腾虎是赵烈文日记中出现频率极高的人物,日记中称作弢甫、韬甫、弢翁、弢老等。赵烈文详载周腾虎相关事情,不仅因为周腾虎是他姐夫,更因周氏在他的成长过程和思想观念上有极为重要的影响。甚至,赵烈文初识曾国藩,也是因周腾虎大力举荐。

同治元年四五月间,赵烈文和周腾虎同在曾国藩幕府,时常纵论时局。此后周腾虎受曾国藩之托,奔赴上海催饷并购办洋船、洋枪、洋炮等。赵烈文五月二十八日曾到帅府打听周腾虎近况,得到的消息是“弢老久无函”。对于这位姐夫兼平生敬重的师长,赵烈文十分担心,或许心底已隐隐萌生不祥的预感。

八月初四日,赵烈文获悉周腾虎逝世的凶耗,“惊怛欲绝……天之酷虐至此,夫复何言”。此后数天,赵烈文沉浸在悲痛之中。八月初六日,赵烈文在寓所设灵位哭周腾虎。当天即写下《哭弢甫文》一文,文中深情回忆周腾虎早年的教导之恩:“君得异书,必以示余,君有至言,必以诏余。茫茫之情,孰则继余?毕生之悲,孰则起余?名山幽岩,江流川原,君今已死,孰与游观?秘册高文,奇论异作,君今已死,孰与探索?呜呼哀哉!”直到初十日,赵烈文方从华蘅芳家信中获知周腾虎去世详情,即“七月廿三日酉时一刻以痢疾下世,又闻杨子劭亦死于火轮舟中”。赵烈文不禁感慨,“一舟之微,遂杀二人,可悲也夫!”实际上,周腾虎等人去世并非因乘坐一艘不祥之舟,而是死于流行的痢疾,信中提及的杨子劭也并未去世。

战乱和瘟疫使得江南各地信息沟通变得十分壅塞,谣言和不实的消息更加速人们对瘟疫的担心。关于周腾虎之死,除了曾国藩较早获得确切消息,“周弢甫在沪沦逝”外,其幕府中许多人均误听消息。如莫友芝八月初四日日记记载,“闻张仲远、周弢甫亡于常州”。信息沟通不顺外加战事纷乱、瘟疫横生,助长各类谣传的诞生。

周腾虎是患疟疾去世,至于详情病况,则不得而知。周腾虎七月十一日曾有信致赵烈文,谈起“病状起于六月十一,七月初八九间,屡次昏冒”,看来,彼时周腾虎完全没有预感到即将走向生命的终点。疟疾是周腾虎遽然辞世的重要原因,但抑郁心理和不良的情绪也可能加速了病情的恶化。曾国藩八月初三日从李鸿章来信中获悉周腾虎去世,评价周腾虎为“老年一膺荐牍,遽被参劾,抑郁潦倒以死。悠悠毁誉,竟足杀人,良可怜伤”。前一年,曾国藩保举周腾虎、华蘅芳等人,认为周腾虎“疏通知远、识趣宏深”,诏命察用。然而因为有人弹劾,朝议认为周腾虎 “长于是持论而心术不端”,加以问责(肖连奇《<周腾虎日记>前言》)。暮年的周腾虎遭此打击,加以疫病,身心俱惫,遂至一命呜呼。

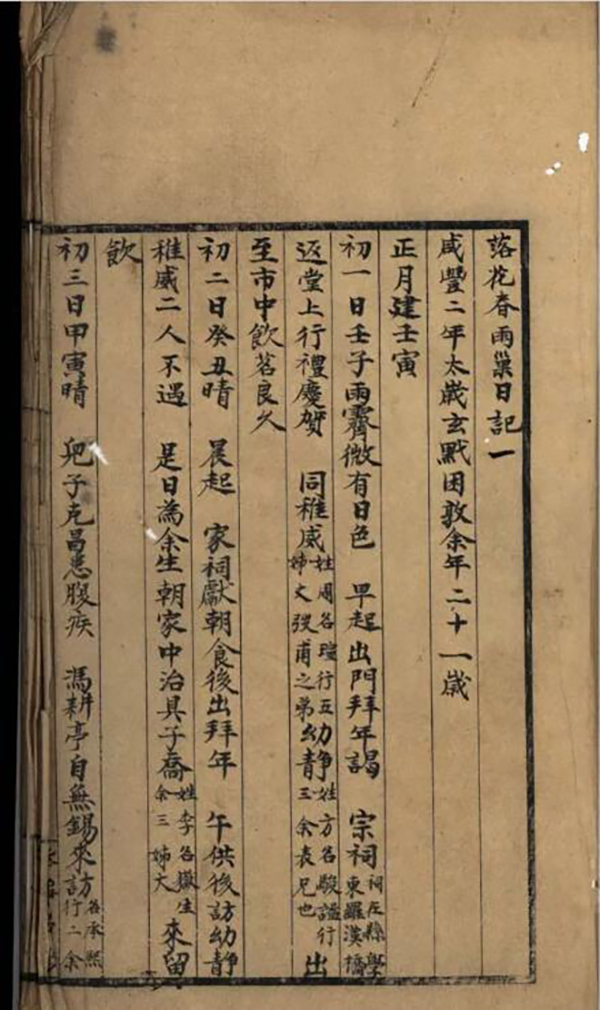

周腾虎娶赵烈文四姐赵纫珠为妻,由于父亲赵仁基(1789-1841)在赵烈文八岁时即去世,周腾虎部分地承担了教养赵烈文的责任。二人情感非同一般。《赵烈文日记》中首度披露的《落花春雨巢日记》记载赵烈文二十二至二十五岁间乡居生活,其中直接涉及周腾虎的次数极多。根据《赵烈文日记》所附人名索引统计可知:咸丰二年34次,咸丰三年17次,咸丰四年10次,咸丰六年上半年高达 23次。这些涉及周腾虎的文字表明,赵烈文经常去周腾虎家吃饭,与周腾虎论文谈道,借阅周腾虎的各类书籍。有时寥寥几笔,记载吃豆腐羹、在茶肆吃馒头、翻阅周腾虎新购买的《天帝宗旨论》等书,琐琐屑屑中,弥见温暖的亲情。从日记内容看,只要周腾虎在家,赵烈文几乎间日必往晤谈,二人关系之亲逾于兄弟。难怪赵烈文在《再祭弢甫先生文》中说:“昔吾先公作宦豫章,不幸即世,孤露无处,君实左右之以免于大忧。逮余成立,君之笃爱,逾于昆弟。诱掖奖劝,使弗坠其志,议论反复,以开余心。”所谓笃爱之情过于兄弟,教导之恩不亚父兄,并非赵烈文的虚语,而是两人关系的纪实书写。

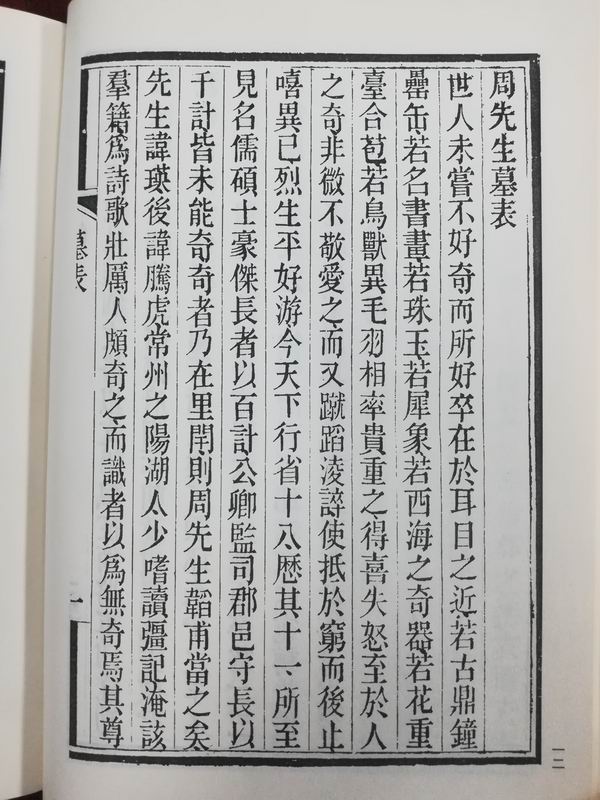

赵烈文《落花春雨巢日记》书影,选自《赵烈文日记》

周腾虎的去世,对曾国藩幕府而言,仅仅是失去一位幕僚,少了一位办事人员,但对赵烈文而言,则是一位挚亲的永别,是一位如父兄般朋友的死亡。死亡也并非仅仅带来悲痛,它还留给赵烈文诸多具体的事务,其中最为重要的是安葬周腾虎,以及承担其家室的照料工作。八月十二日,周腾虎辞别曾国藩,前往江西迎接周腾虎全家。处理周腾虎后事,由此成为赵烈文同治元年下半年的主要事务。赵烈文处理的这些繁琐事务,主要分以下五个方面:

其一,前往周家报丧,安慰周氏家人。八月二十三日,赵烈文抵达南昌,随即前往“周寓问四姊以次,皆无恙。即告凶问,一家号掷,惨不可言。苦劝以灵榇在远,当念大事,不胜丧之为不孝。辞穷舌敝,始少息”。传达消息,安慰周家人的情绪,虽费唇舌,却仅仅赵烈文处理周腾虎后事的第一步。

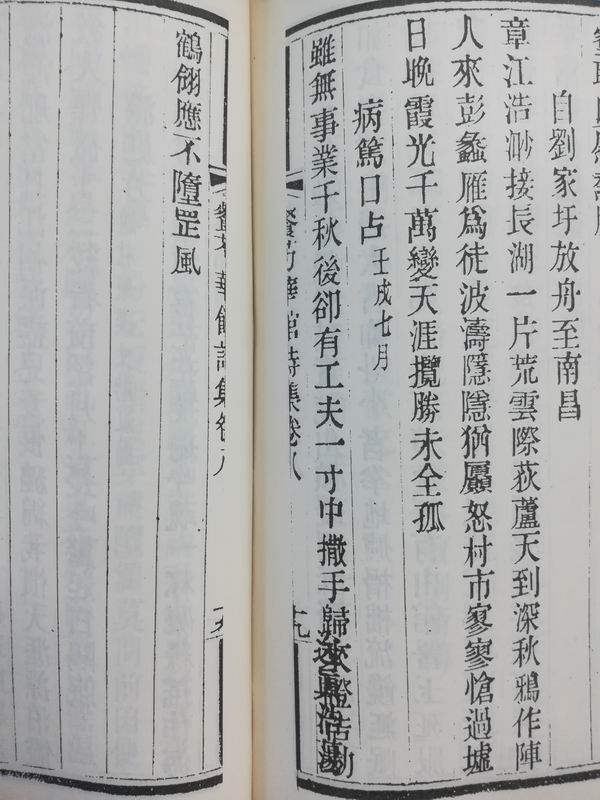

其二,办理周腾虎丧事。抵达南昌后,赵烈文对周腾虎丧事做了全面布置:一是全面统筹,调配人手。赵烈文八月二十三日抵达南昌,同乡汪薇垣来拜访周腾虎之子周世澄(字子吕、孟舆等),即留下来帮助办理丧事。赵烈文又邀请金勋(字华亭)负责制作孝衣、讣帖等事。在金勋和另一位同乡许庆丰(字静山)的协助下,拟定“二十五日家属成服,二十七日开吊”。二是亲力亲为,撰写挽联,高度概括周腾虎生平。挽联云:“千已则诟,百已则疵,只应悔负长才,孰与先生共斯世;不可小知,而可大受。所痛虚膺异禀,未留盛业在人间。”“明煎芳爇”。此联将周腾虎怀才不遇、赍志而没的遗憾婉婉道出。两个月后的九月二十四日,龚橙告诉赵烈文,周腾虎临终诗云:“虽无事业千秋后,却有工夫一寸中。”以临终诗和挽联相参,则赵烈文无愧为周腾虎的知己。三是代为酬答宾客。从二十三日至二十七日,连续五天,赵烈文全程帮助周家酬应前来吊丧的宾客,虽然总计不过三十人,但其间的辛苦仍不待言。

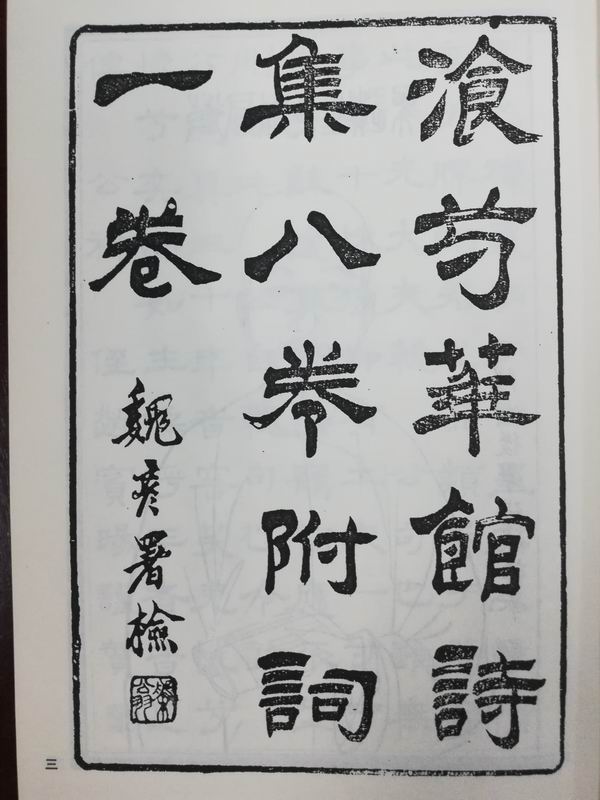

周腾虎文集,图自《稀见清人别集百种》

周腾虎临终诗

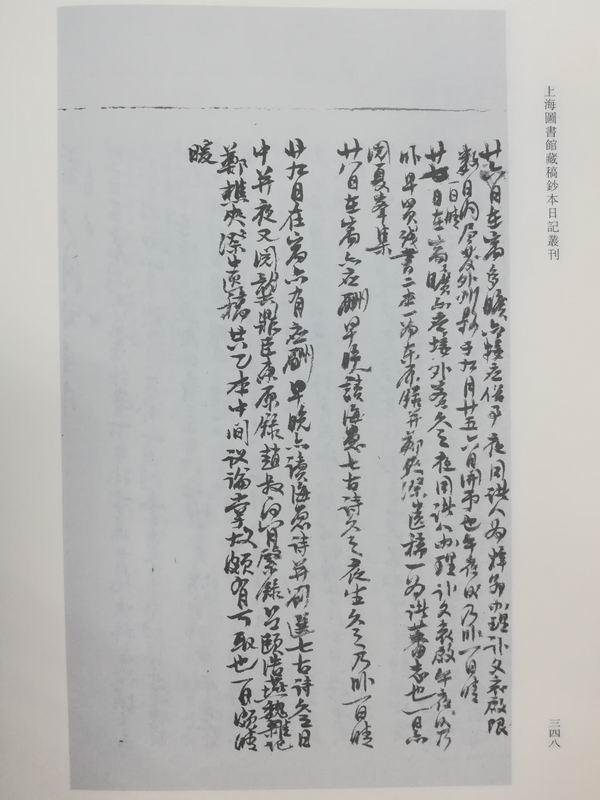

这种应酬既包括日常接待,也有书信致候。如八月十七日,赵烈文在舟中写信给郭嵩焘,称“闻阁下知弢甫之殁,嗟叹殊甚,足征相与气类自异恒俗”。当赵烈文将周腾虎家眷接到安庆以后,又在房屋东偏为周腾虎设灵位开吊,华蘅芳、莫友芝、金安清等曾国藩幕僚均来吊唁,凡此,都是赵烈文酬应答客。这种酬答是一种身心的巨大付出。同治元年闰八月,桐城派文人萧穆(1835-1904)在河南开封帮助刘姓馆主料理丧事,仅酬应外间客人一事,就连续七八个晚上半夜以后才睡。试看萧穆闰八月廿七日日记云,“应接外客久之。夜同诸人办理讣文、哀启。午夜后乃卧”。赵烈文日记记载不及萧穆琐细,但类似的事务处理起来恐怕大体相当。

萧穆日记载同治元年协办丧事,图自《上海图书馆藏稿钞本日记丛刊》

其三,为周家今后的生活筹措助金,照料周家后人。八月二十六日、三十日,赵烈文两度拜谒江西巡抚沈葆桢(1820-1879),由于沈葆桢有病在身,均未获见。赵烈文只好写信陈情。信的内容纯为周腾虎后事考虑,云:“弢甫不幸短命,诸无所成……阁下厚垂赙助,高谊属云,凡在气类,同深钦感。烈此来拟欲迎其眷属到皖,再携其子奔沪,扶榇安葬。……渠家债负累累,不能以时引道,烈又交识甚稀,竟无摆划,殊切焦懑。昨询其家,尚有殿雕《三通》一部,市价向值百金,以外绝无分寸长物。”这封求助的信件很快收到回应,八月初一日,沈葆桢回信称次日将过访,也是在这一天,第三次登门的赵烈文总算获见沈葆桢,得以扺掌长谈。九月初二日,沈葆桢回拜赵烈文并吊周腾虎之丧,再助百金。赵烈文在当日日记中感叹沈葆桢“先是已致奠金二十四两,昨予述其景况,几不能脱身,因有此厚助,殊令人感德无已”。沈葆桢这次慷慨相助,令赵烈文感动不已,数十天以后,在致沈葆桢信中,赵烈文还不忘感谢:“回念非阁下厚意,今日尚在帝子阁边,望西山之朝爽,未可知矣。”也许正因此事,在面对曾国藩与沈葆桢的冲突时,赵烈文对沈葆桢始终心存一份感念。

念及周腾虎家贫,赵烈文此后多次为周腾虎家说情。如同治二年正月,赵烈文拜会曾国荃,说起周腾虎事,曾国荃(1824-1890)当即馈赠丰厚的赙仪。对此,赵烈文又在日记中感念不已:“帅素不识弢甫,闻吾言其家贫,致赙甚厚,可感特甚。”

其四,全面照料周腾虎家眷及家庭杂事。同治元年八月,在南昌开丧之后,赵烈文将周腾虎家人悉数接到安庆。此后,赵烈文承担了周腾虎之子周世澄(?-1878)照料之责,而周世澄事赵烈文也如父亲一般。同治六七年间,周世澄在金陵书局交结浮夸朋友,日趋下流,远离正士。然同治十一年(1872)夏天,赵烈文任赵州知州时,依旧召唤周世澄前来。可惜周世澄放纵的本性难以更改,竟然不辞而别。周世澄去世后,赵烈文为之食不下咽,感叹道:“舅甥至亲,不能教诲防闲于前,又不能隐忍含容于后,殊无面目见亡姊于地下耳。”对照料外甥一事情已十分尽力的赵烈文仍不免感到遗憾,这未始不是因为他在同治元年时已自命为周腾虎家的托孤人了。

此外,周腾虎去世之后,所留诗文杂稿等也由赵烈文检点。如同治五年、六年,他还亲自审阅校订周腾虎《餐芍花馆日记》。

其五,主持周腾虎灵柩的安葬事宜。周腾虎在上海逝世后,起初“殡于丝业公所”。赵烈文在安顿好周腾虎家眷后,于繁忙公事中抽身,仍于九月十七日,率周腾虎之子周世澄顺江东下,二十一日抵达上海,二十二日下午“到弢甫老殡所,抚棺恸极,勉忍良久”。此后赵烈文在上海办事。十月二十三日,即运送周腾虎灵柩从上海返程。十一月二十七日,在如皋相地。十二月初六日,祭告周腾虎并其岳父邓尔颐(1810-1860)。十二月初七日,葬周腾虎及邓尔颐。此后许多年,赵烈文途经周腾虎墓地,必然时以祭奠。

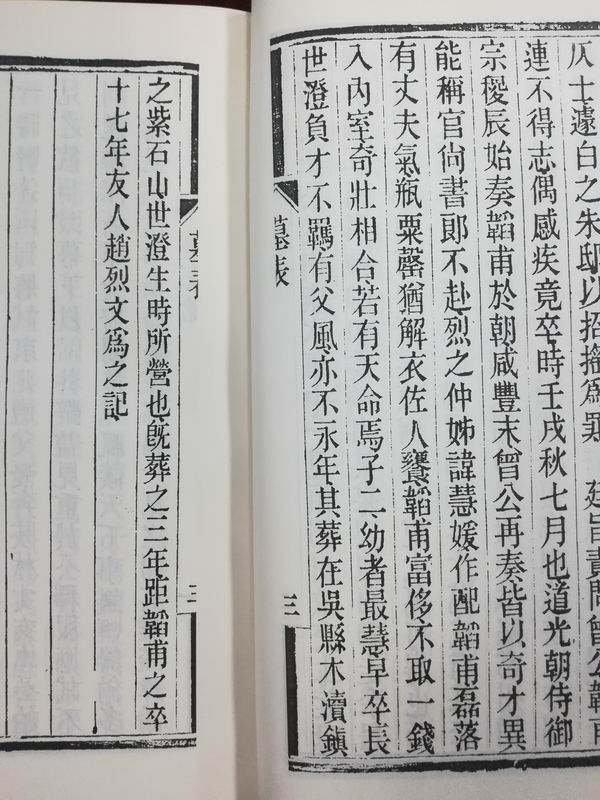

赵烈文撰《周先生墓表》

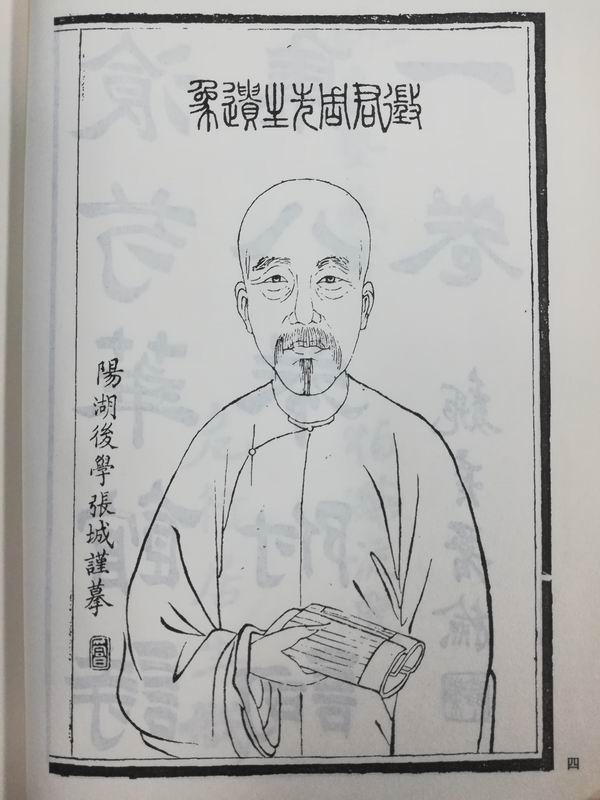

周腾虎画像

赵烈文撰周腾虎墓表自称“友人赵烈文”

在料理完周腾虎身后事宜的过程中,赵烈文肩上担子的并未减轻。因为他的另外一些家人也没能抵挡住瘟疫的侵袭,接二连三地死去,这些事情同样困扰了赵烈文。

三、赵烈文“家人”之死

对瘟疫中不幸的人而言,疾病接连不断,而一次死亡也接着另一次死亡。同治元年的赵烈文,不幸遭逢了这样的厄运。这场瘟疫带走周腾虎,也一并也牵连到赵家人。

同治元年八月,江西南昌也出现了疫情。当赵烈文携带仆人前往南昌迎接周腾虎家眷时,他没料到此行将失去一位老仆人。出发时,仆人身体安康,但在南昌逗留十几天之后,仆人于无意中染病。闰八月初四日,赵烈文一行离开南昌,准备登舟时,仆人李宜略略感到身体不适。经过十几天的舟船跋涉,闰八月二十一日,在小孤山附近,在大风而停泊的船上。赵烈文的仆人“至此下利,日夜数十行,甚危笃,而舟不能寸进,为之焦懑。夜卧,与吾襆被相接,臭不可忍,亦殊苦”。与仆人李宜共处一舟的赵烈文不得不忍受这种糟糕的状况。

这场瘟疫给了仆人李宜出场的机会,因为这场大病,他被赵烈文写进日记,并且在日记中留下完整的姓名。然而,这场大病的结果是他的生命为之终结。

闰八月二十三日中午,赵烈文一行抵达马当,“甫住舟,李仆去世,殡殓一切,到傍晚方了。又雇一舟,送至皖省葬之”。一天之中,李宜去世,并被草草入殓,赵烈文家的这位老仆人就这样结束了他的一生。在当天日记中,赵烈文标注了李宜的乡族,留下一份关于仆人的可贵档案。日记云:“李宜,又名李四,山西平阳府洪洞县城南十八里同上村人,住村内西首中和堂。一子踹儿,又名双寿。侄李管子,前年有信来,言在绛州生理。”这份简明档案交代了李宜的籍贯和亲族,寥寥几笔,写尽一位山西老仆的一生。根据这份简短的记载,我们无从知晓李宜如何从山西漂泊到常州,成为赵烈文家的仆人。然而,李宜的一生十分劳顿,恐怕是确然无疑的。乱世飘零,死于孤舟,李宜很可能在弥留之际,对赵烈文交代了后事,这才有了日记中这分“仆人档案”。

第二天,赵烈文给李宜的外甥写信,告知李宜病故消息。并派仆人先护送李宜的灵柩回安庆。

闰八月二十六日,离家一个多月的赵烈文回到安庆,所收到的消息仍是噩耗。“幼女苕生于前月二十四日殇折,又婢银官先数日得疾暴死亡,惊怛之至。”他的幼女在老家常州夭折,他的婢女银官也在常州暴卒,看来很可能死于一场急性霍乱。

瘟疫令赵烈文家中的仆人发生许多变化,旧仆人离开,新仆人很快递补。九月初九日,李宜去世后不久,赵烈文就新收留了一位安徽巢县籍的仆人吴升。这年年底,赵烈文在上海处理完周腾虎等人后事之后,于十月二十三日从上海启程返回安庆。此时,赵烈文“携病仆李升一人。……旧仆阿套遣去,收新仆陈福(苏州人)、王贵(句容人)。李升,李发之子,今夏壬叔索去,携至上海,今病甚不得归,吾意不忍,遂亦同行。”赵烈文念及主仆之情,有意将李升携带回安庆。无奈船尚未离开上海,李升已经病发身亡。赵烈文请友人丁燕山办理李仆身后事宜,到果育堂领取棺木,花费两个洋元。十月二十六日日记记载:“下午成殓,抬往本堂义冢安葬。有票一纸,他时凭票取领。”于是,仆人李升的一生也这样交代了。

从《赵烈文日记》记载来看,瘟疫对所有人言都是一场灾难,只是越底层的人,病死的概率往往越大。推究其因,恐怕并非瘟疫嫌富爱贫,而是穷人延医求药的条件远不如富人。由此可见,赵烈文日记的可贵之处在于,它总是记载一些不那么知名人物的病况,使人倍觉真实。以下为赵烈文同治元年日记所见疾病一览:

七月二十三日,周腾虎病逝。

闰八月二十三日,老仆李宜去世。

闰八月廿八日,姚彤甫病,赵烈文微恙。知董亮贻殁于杭州。

九月二十三日,张寅(字子畏)病殁上海。仆人曹淦死于崇明。

十月初一,在上海为沈遹骏夫人诊病。

十月二十三日,旧仆李升在上海病甚。

十一月十八日,周仪颢夫人徐氏病于徐州。

十二月二十六日,赵烈文妻邓嘉祥病。

瘟疫时期的日记是作者与瘟疫接触的产物,是一系列日常生活中不期然遭遇瘟疫的记录。赵烈文并非刻意要记载瘟疫,但当瘟疫影响到他的家人,当瘟疫发生在身边时,波及他的生活,他无法坐视不理。赵烈文将处理瘟疫造成的一系列事务记录到日记中,他的日记也因而增添一个新的事项。

人类的悲欢可能相通,但不同人对于瘟疫、疾病的感知并不相同。赵烈文是敏感而多情的,故日记触及瘟疫和死亡往往情绪激动,而另一些人尽管目睹疫病和死亡,却可以表现得相当克制。同是客居曾国藩幕府,莫友芝在日记中,对于疫病仅仅寥寥数笔。试看他笔下所载曾国藩幕府多人染病:

二月初二日,丁日昌病。

三月十六、十七,莫友芝发寒,感冒。至少持续至四月十八日。

四月廿五日,莫绳孙(1844-1919)病,至少持续至五月初三日。

七月初五日 ,金安清、吴大廷病。

七月二十一日,隋藏珠病转疟。

……

曾国藩幕府中染病者并不少,但莫友芝似乎很爱惜自己笔墨,宁愿在日记中花费许多笔墨谈文论道,而甚少把文字留给疾病,哪怕他和儿子感染疾疫,也不过一笔带过。或许,他创作日记有更高的追求和写作体例吧。莫友芝对这场瘟疫的感受不如赵烈文强烈,也没有流露更多的情感,还可能因为莫友芝亲眷主要流离于贵州,未受到瘟疫侵扰,故而他对瘟疫的后果缺少切肤之痛。而他和儿子莫绳孙等人患病,似乎较为轻度,很快便得以恢复。

《莫友芝日记》载瘟疫情况十分简略

对于坐镇安庆的曾国藩而言,他的日记显得更为复杂。在弟弟曾国葆染病之前,曾国藩的笔调如莫友芝一样理性而克制,至于曾国葆去世之后,方才情动于衷,笔法近于赵烈文日记。此外,由于节制江南四省军务的缘故,曾国藩对于全局瘟疫均有关注,较莫友芝和赵烈文对瘟疫的见解更加宏观。曾国藩日记对瘟疫的一系列记载,综括而言,大体与闰八月十二日所上奏折《请简亲信大臣会办军务片》相当。奏折云:

大江南岸各军,疾疫盛行。……宁国所属境内最甚,金陵次之,徽州、衢州次之。水师及上海、芜湖各军,亦皆厉疫繁兴,死亡相继。鲍超一军,据初二日开单禀报,除已痊外,现病者六千六百七十人,其已死者数千,尚未查得确数。宁国府城内外,尸骸狼藉,无人收埋。病者无人侍药。甚至一棚之内,无人炊爨。其军中著名猛将如黄庆、伍华瀚等,先后物故。鲍超亦染病甚重。……张运兰送其弟之榇至祁门,亦自患病,尚难回营。皖南道姚体备至岭外查阅一次,归即染病不起。臣派营务处四品卿衔甘晋至宁国一行,现亦染病回省。杨岳斌自扬州归来,亦抱重病。

天降大戾,近世罕闻。恶耗频来,心胆俱碎。

好在,朝廷并未将瘟疫怪罪到曾国藩头上。九月初一日廷寄的片折将瘟疫视作上天的惩罚,并认为太平军中也有感染,故非大臣之罪。片折云:“意者朝廷政事多所阙失,足以上干天和。惟斋心默祷,以祈上苍眷佑,沴戾全消。我君臣当痛自刻责,实力实心,勉图禳救之方,为民请命,以冀天心转移,事机就顺。” 在朝廷温旨颁赐之后,曾国藩心内的忧惧略有减轻。此后便较少记载军营各处的疫情了。

然而,笼罩于这场瘟疫之中,江南地区的死亡往往不期然而至。若无文人之笔记录瘟疫中的伤痛与死亡,则病者与死者这段经历无疑会一道与草木同朽。好在,赵烈文等人没有无动于衷。九月十一日,赵烈文奉命往九江雇佣轮船,道经华阳镇时,“舟中有趁客疾死,为助棺木。”特殊情境中,一点同情心,就为历史留下一段值得追念的印记。

四、谁在关心瘟疫下的个体?

以同治元年为横断面,对这一时期历史做切片,这种切片不以宏大事件为主要关切,也并不把目光锁定在重要历史人物,而从家庭视角和个体生活入手,解析个体在瘟疫面前如何处理具体的生活事务。个体生活事务包括生计、家庭事务等等。本文没有关注经济状况等方面,而主要聚焦瘟疫带来的疾病和死亡,尤其注意考察死亡对个体的冲击。对个体而言,死亡是瘟疫的极端结果,也是个体生命和情感最终的检验标尺。死亡对个体心灵层面、日常生活秩序都造成突然的冲击。因应死亡带来的冲击,个体必须直面死亡,处理死亡造成的一系列后果,日记描摹了瘟疫下的众生相,有助于窥见个体的责任、性情、才能等等。

通过日记对瘟疫的记载,可管窥日记作者对瘟疫的关心程度。一些作者泛泛而记,另一些作者投入相当多笔墨关注,一定程度形成关于瘟疫的“凝视”。不同作者对瘟疫的“凝视”却又呈现差异,有的“凝视”整个社会的瘟疫状况,有的关注局部某些群体的瘟疫状况。可以说,不同阶层的人对这场瘟疫有着天差地别的认识,对赵烈文而言,他了解这是一场空前的瘟疫,但主要关注瘟疫所造成的亲旧的死亡,他并没有将其与更广泛的灾难联系起来。在赵烈文笔下,死亡是无可挽回的伤痛,然而却是孤立于广漠世界的个体和家族的伤痛。

由瘟疫造成的疾病和死亡,催生诸多的疾病书写和死亡书写,意外促成畸形的文学繁荣。瘟疫造成诸多医学记录的繁荣,症状、药方等记载散落在各种杂记簿册中,有时进入新的医案中,并激发更多人对医学的关注。伴随着瘟疫的发展,书信、日记、诗文集中均大量记载相关内容,瘟疫造成的死亡则促进挽联和传志文学的发达。瘟疫和战争结束之后,文人还通过书写传记,建造昭忠祠,举行各类祀典活动,纪念死者,以便让他们永远活在文字世界,成为永恒记忆的一分子。

底层的仆人也因为这场瘟疫获得表现的机会,他们承担了更为繁重的护理与照料工作,结果往往换来莫名其妙的病痛。由于医疗条件的匮乏,许多仆人在这场瘟疫中死亡,他们以这样的不幸,在主人的日记中留下了比从前更为深重的痕迹。他们的名字被记载,他们的事迹被流传,他们用生命写下了社会边缘人的悲歌。李宜、李升等仆人的死去,以及吴升等新仆人的到来,表明这一时期仍有大量的人民流离失所,而社会地位较高的人总能轻松找到新的家奴。瘟疫对所有人都是平等的,但有些人在瘟疫中的处境显然更为悲惨。

瘟疫也带来家庭关系的改变。一些人被迫提前承担应有的社会角色,而另一些人则失去亲人庇护,可能走错了人生路。赵烈文和周腾虎之子周世澄的经历,反映了这种变动。同治元年的瘟疫再度证明在一个支离破碎的社会中,亲属仍是人际关系中的“强联系”,基于同年、地域等因素组成的联系可能不及家族那么强力。对同治元年瘟疫下的众生而言,家仍是最具吸引力且最能提供有力保障的港湾。

[本文系国家社科基金重大项目“中国近代日记文献叙录、整理与研究”(18ZDA259)阶段性成果,由澎湃新闻(www.thepaper.cn)首发。]