专访│杨立新忆《茶馆》排演往事:人艺表演到底有多讲究

7月19日晚,北京人艺“镇院之宝”《茶馆》完满结束了今次首都剧场的演出。作为“庆祝中国共产党成立100周年优秀舞台艺术作品展演”剧目,自7月9日开启的本轮《茶馆》上演无疑更具意义,人艺希望用这样一台现实主义经典大戏致敬时代。

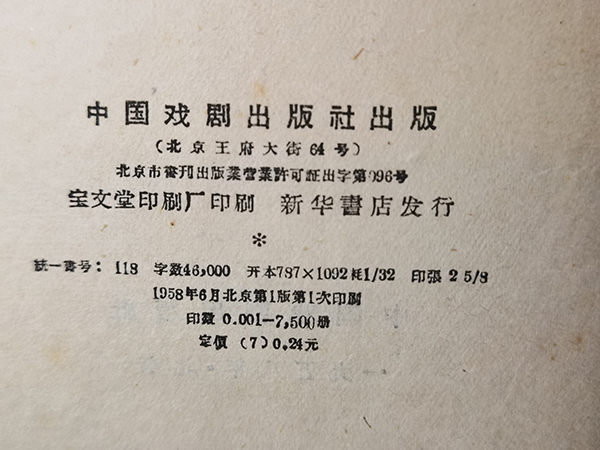

《茶馆》剧本,1958年一版一印,受访者供图

《茶馆》由老舍创作于1956年,1958年在北京人艺首演。这出三幕戏,剧本一共才四万多字,没一处生造冷僻的字眼儿,有的是京味儿语言的绕梁三日,却概括了从戊戌变法失败到旧社会行将颠覆前,凄风苦雨半个世纪的大历史。老舍曾说,“茶馆是三教九流会面之处,可以容纳各色人物。一个大茶馆就是一个小社会……我只认识一些小人物,这些人物是经常下茶馆的。那么,我要是把他们集合到一个茶馆里,用他们生活上的变迁反映社会的变迁。”

《茶馆》剧本,1958年一版一印。注意图中显示剧本字数,之前有传《茶馆》剧本仅一万八千多字,杨立新认为这是误传,并拿出实证。 受访者供图

1980年《茶馆》赴欧演出获赠礼物。摄影 王诤

反映时代变革,折射市井人生,这也是为什么《茶馆》能够成为北京人艺甚至中国话剧史上里程碑式的作品,上演至今仍然受到观众的热捧,进而成为一种奇特的文化现象。梳理《茶馆》的版本年表,大致可以分为:

第一版:1958年首演,1992年结束。焦菊隐、夏淳导演;于是之、郑榕、蓝天野、英若诚、童超、林连昆等主演。

第二版:1999年首演。林兆华导演;梁冠华、濮存昕、杨立新主演。

恢复“焦(焦菊隐)”版:2005年演出。焦菊隐、夏淳导演;林兆华任复排艺术指导;梁冠华、濮存昕、杨立新等主演。

《茶馆》手稿。 摄影 王诤

明年就是北京人艺建院七十周年,而《茶馆》的成长与流变,几乎可以视作“北京人艺一部戏剧史的沧桑写照。”从首演至今700多场的舞台实践与磨砺,让剧作本身愈发熠熠生辉,更让每次演出直若“人艺群星闪耀时”。《茶馆》改编过电影、电视剧,选段还入选过高中课本,就故事情节而言公众并不陌生,甚至可以说是如数家珍。之所以一朝上演依旧一票难求,贵在“人艺”金字招牌下,“角儿”们的舞台功力。

《茶馆》剧照 本文剧照及受访者肖像摄影:李春光

且看本轮演出阵容名单:主演梁冠华、濮存昕、杨立新、冯远征、雷佳、吴刚、龚丽君、兰法庆、闫锐、米铁增、李珀、高冬平、孙星、张福元、金汉、刘宸、岳秀清、辛月、李珍、高倩、杨明鑫 、郭奕君、王涛等,可以说如今上演的《茶馆》不仅是观众眼中 “大腕儿云集”的戏剧盛宴,更是北京人艺集合老中青三代的舞台传承。

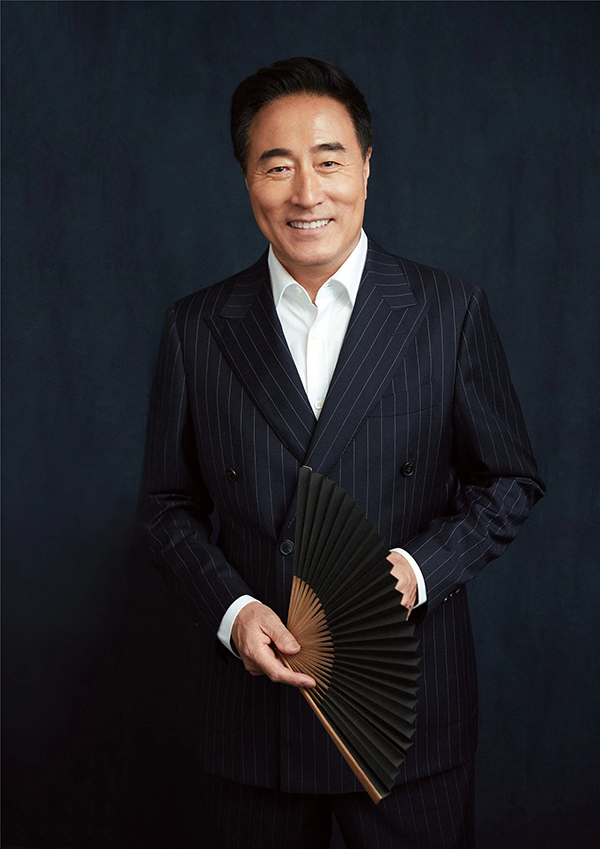

杨立新

知名演员杨立新既在戏中出演秦仲义、秦二爷,同时也是复排艺术指导(执行)。说起来,《茶馆》剧本首发在1957年7月《收获》杂志创刊号上,杨立新当年8月1日生人,委实是这出经典大戏的同龄人。演出间隙,他在剧院休息室化妆间接受澎湃新闻记者的专访。

交谈时,彼此相对而坐。刚开始他总是侧仰着脸,眯缝着的眼睛里射出的光芒从我脸侧扫过,多少显得有些心不在焉。直到他突然忍不住喊来门外的工作人员,指着室内对角线处悬挂的监视器说,“去把大幕往上稍微提三公分。(现在)有些低,堆在地面上了,不好看。”我这才发现,作为实际意义上的舞台导演,他的“神儿”是须臾不离《茶馆》的。

《茶馆》剧照

【杨立新口述】

1992年第一代《茶馆》谢幕演出 姜文翻进后台要签名

我是北京南城人,从小喜欢看戏。看的倒不是话剧,河北梆子、评戏、京戏,喜欢这些。进人艺前,就看过一出戏,哪个剧团、什么戏,咱不提了,但给我留下的印象就是:话剧真难看(笑)。1975年,还不到18岁,我考进北京人艺,当时还叫北京话剧团。有一批小戏在排,基本都是表现工农业生产第一线,表现阶级斗争、路线斗争的。

1978年,各项工作逐渐恢复,先就看了《茶馆》的内部排练,真是好戏!1979 年年初,《茶馆》重排上演,一票难求。1980年,(《茶馆》)走出国门,西德法国瑞士演了一圈,全轰动了。我和《茶馆》的缘分也是(得缘于)出国演出。1986年,我们先到了中国香港演,之后出国去加拿大、新加坡演出。我在里面演了两个小角色,第一幕里的卖耳挖勺老头,第三幕里又演了一个参加游行的学生。1988年再演,第三幕就不是游行学生,而是那个“我嗓子好、有扮相”(笑)唱京剧的卫福喜了。

到现在我还记得,老舍先生这么写那个卖耳挖勺老头,“老人进来,拿着些牙籤、鬍梳、耳挖勺之类的小东西,低着头慢慢地挨着茶座儿走。”台词只有一句:“八十二了,没人管!这年月呀,人还不如一只鸽子呢!”。1958年,《茶馆》首演的时候,这个角色是老演员赵恕演的,后来是朱旭老师,他演完了我演。1992年,也就人们后来常说的于是之、郑榕、蓝天野、英若诚、林连昆等那版的“谢幕”演出。我在里面第一幕还是演卖耳挖勺老头,第三幕里演那唱京剧的,在舞台上也算是亲历者吧。坦白讲,一开始演员们没人觉得这是什么老一辈“谢幕”演出,是观众太爱这出戏了,太爱这拨演员了,他们有了感觉,这代演员的表演是看一场少一场了……

那次演出期间,姜文弄了一背心,拿着想进剧院后台让老演员们签名,结果到传达室就让我们行政处长拦下了。应该的,演出前不拦着是真不行,好多观众都提前到了,想见一见老演员们,放谁不放谁进来?只能“六亲不认”。没办法,只能领他到售票处那边的栅栏门翻进去。(姜文)到了后台,郑榕老师正化妆呢,看见他笑着问,“你小子怎么进来的?”……最后一场演出完谢幕的时候,两位青年观众(当时还都是北京东方化工厂热爱戏剧的工人,现在已经是话剧制作人和著名演员),王明辉和刘桦跳上舞台扯起一块红布,上面写着“戏魂国粹”四个大字。观众席二楼一个稚嫩的声音大喊了一句:“于是之老师,再见啦!”,于是之登时就潸然泪下……从此,《茶馆》一别舞台七年有余。

《茶馆》剧照

“话剧里照着别人那么演,你非砸不可”

1999年,首都剧场建成以来第一次大修,转年就将是新的世纪。剧院商量着把《茶馆》复排演出。林兆华导戏的特点是让演员尽情发挥,他的指导不是特别具体。开始分配我演庞太监和第三幕的说书人邹福远,也就是当年童超老先生的角色。后来排练过程中,我又调换成了扮演秦二爷,一直演到现在。

从七十年代末开始,整个八十、九十年代,是北京人艺创作最旺盛时期,好戏连台。为什么说我们这代演员是幸运的,因为和那批老艺术家有过二十年同台的过程,耳濡目染、耳鬓厮磨,我们对他们是既崇敬,又不觉得神秘。他们(老前辈)怎么拿到一个新剧本,怎么创造一个新人物,这里面的路数、办法我们都门儿清。除《茶馆》之外,《蔡文姬》《丹心谱》《左邻右舍》《小井胡同》《天下第一楼》《狗爷涅槃》《鸟人》《哗变》《北京大爷》……哪个不是好戏?哪台戏的演员表往那一放不炙手可热?(所以)简直就是用剧目给你“喂”出来的。

人艺的老演员董行佶先生曾有一句名言,“每一个成功的角色,都将是你下一个角色最大的敌人。”对一个院团来说,能够创造不同角色的演员,叫性格化演员,反之则称之为类型化演员。就院团来说,性格化演员当然是最好的,能演老的、能演少的、能演文的、能演武的。童超老师就是创造力超强的艺术家,“我,生旦净末丑,神仙老虎狗。”他这一点不是自夸其能,五行八作全能来——《名优之死》的刘振声、《茶馆》中的庞太监、《蔡文姬》的左贤王、《智取威虎山》中的杨子荣、《骆驼祥子》中的二强子……变化之大,演绝了。

到我们刚刚40岁摸边儿的时候,他们老一辈就陆续退出舞台了——剧团和电影厂不一样,(后者)逢十大庆,老片子拿出来放一放,这就是它的历史。一个剧团不成,你得把过去的戏拿起来演一演才行,这是你的家底,得传承下来。到了上世纪末,一系列的剧目,《茶馆》《雷雨》《天下第一楼》都到了演员班底更新换代的时候,好在好多剧目我们也都是初排参与者,有些还是很重要的角色。如何看待所谓“是从角色出发”,还是“向前辈学习”?我的方法是,只要是重排一戏,从接到角色开始我就不看以往(演出)的录像了,包括重排《龙须沟》。我太了解这个剧院的创作习惯了,一个角色到了你的手里,你是必须有自己的理解和创作的,照着录像一招一式地磕?那不是艺术创作,是技术复制。

《茶馆》剧照

当年《丹心谱》里,于是之演剧中的老中医丁文中,这个角色一开始是童超老师演的,排半截儿的时候,童老师胳膊摔骨折了,于是改于是之演,是之老师演得也很精彩,这(两位)都是我们剧院的“嗨腕儿”。再比如,(当年)排《洋麻将》的时候,一开始是朱旭老师演魏勒,排练中朱旭老师有事换于是之老师接手。朱旭的幽默是很显性的,于是之的幽默是很深的,俩人处理方法完全不一样,同样都很出彩。

1986年以后,于是之老师身体状况就有问题了,院里跟朱旭老师提前打了招呼,让他盯着于是之这个角色,一旦于老的身体有什么问题,马上得顶上。你想,朱旭要是演王利发也是很精彩吧,他一定有他的办法。而且王利发的词儿朱旭早就背下来了,只可惜一直没能看上他怎么演。倒是看过朱旭老爷子演过四场秦二爷,看过他演过三、四场《蔡文姬》的左贤王。这我都是在台上的,亲见。论嗓子,朱旭不如童超,但他一样能把人物演出彩喽。所以话剧舞台表演出不出彩,不在于你学谁学得像不像——话剧和京剧不一样,京剧要拜师父,话剧是老师和学生的关系,京剧里师父一招一式,学生照葫芦画瓢,话剧里你要这么演,那就是死路一条。一笔一笔照着齐白石画,你就是一临摹,只有按着剧本重新来,按着作者笔下的人物去创作,才能够把这个角色演好,照着别人的那么演,你非砸不可,肯定砸。

每个时代有每个时代的精彩,也都有每个时代的局限性。焦菊隐的时代也做了很多的妥协。这个“妥协”不是旁的意思,比如说在演员使用上,第二幕,写到直奉大战,说起来(军阀混战)只有直奉大战打北京市郊的长辛店了,两逃兵来茶馆合计着买一媳妇儿。直奉大战是奉系张作霖的军队和直隶吴佩孚的军队打仗,按说这两逃兵应该是河北人或者是东北人吧,但老版本里他们却说一口陕西话。为什么?这两位演员,雷飞是陕西人,“倒口”陕西话更方便,另一位冯增祥是山西人,两人戏里说陕西话,这在当初肯定是个“变通”。可他们的话音儿到了后来成了一“梗儿”(噱头),观众觉得可乐,也听顺了。你现在再给换成东北话?还能不能找到这精彩劲儿?谁也没底。

所以只有我——我们这一辈儿的演员能看到这些,我把这“我”字拉长一些(笑)。另外说到人艺的“合槽”,这事儿其实没那么神秘,说白了就是一种总体的氛围和舞台上的感觉。老人艺也有好多外地人,林连昆老师生在北京,家里是福建人,前门大街开了庆林春茶叶店。在这个氛围里弄出京味儿,有两仨“学生”(年轻演员)不要紧,就看你怎么排了。

《茶馆》剧照

“这就是北京人艺的方法,现实主义原则”

你得告诉他们,戏里的“茶馆”坐落在哪?在老北京城的大概位置。你得告诉“学生们”,当年北大就在沙滩儿,出城去接进城来参加游行的是清华的。然后西直门,德胜门和戏中的茶馆的方向关系如何,我从家把“北平大地图”拿来现场给“同学”们讲。

排《小井胡同》也是这样,作案头工作时(带着年轻演员)跟我走。我们骑着自行车去了陶然亭,找到当年北京第一监狱的位置。那为什么叫条自新路?当年第一监狱就在那,“改过自新”嘛。结合实地走访,你得把这些背景情况尽量多的告诉年轻演员。剧中9岁大的“小六九”是从包头,身无分文回到北京的,用他自己的话说:“一查票她们就把我哄下去,等到下一趟车我再上去……”他坐火车到西直门火车站,又走到陶然亭,再走到红桥附近东小市一带……这么远的路程,成年人都够呛,更何况一孩子?那该怎么演,演员自己就明白了。

这,就是北京人艺的现实主义方法:深厚的生活基础,深刻的内心体验,鲜明的人物形象,“真听真看真感受”。当年何冀平老师一头扎进全聚德,花了三年时间写出《天下第一楼》,写挂炉烤鸭怎么就那么惟妙惟肖,你知她背后得下多大功夫?人家竟然把二级厨师证书都考下了!这对演员什么启发?如果你都已经是一厨子了,还会怕上台演厨子?还会怯生,怕演得不准确吗?

《茶馆》剧照

我来做《茶馆》的复排艺术执导(执行),大概是从2015年去新加坡演出开始的。要求就是忠于原著、忠实于剧本。话剧有一个特点,作者全部的东西只能写在白纸黑字的台词里面,全部在人物的台词里面。你必须从头做案头,一句一句,反反复复去琢磨。总是说老舍先生几笔就勾出一人物来。哪呢?哪一段?必须得精读剧本。

老舍先生写东西有一特点,时间、地点非常准确。他为什么掐得这么死?那是有原因的。翻开第一幕,开头写明:时间,一八九八年(戊戌)初秋,康梁等的维新运动失败了。早半天。地点,北京,西城的裕泰大茶馆。他干嘛写这年初秋?你去查历史:当年9月21日,慈禧太后发动戊戌政变,光绪帝被囚,维新志士杀的杀,走的走……这都是跟史实对得上的。

写了戊戌变法失败,这才有刘麻子一句,“庞总管,太后面前的红人儿”。才引出了太监娶媳妇儿这样荒谬的事情来——“帝党”失败了,“后党”得势了,慈禧太后如何高兴,老舍没写,写的是她手下的奴才(太监)都要娶媳妇儿,要“长治久安地生活下去”了。这个时间点是怎么交待出来的?通过一开场唐铁嘴借看手相,就把时间介绍了。“王掌柜,捧捧唐铁嘴吧!送给我碗茶喝,我就先给您相相面吧!手相奉送,不取分文!(不容分说,拉过王利发的手来)今年是光绪二十四年,戊戌。您贵庚是……”

再比如第三幕开幕以后孩子(王利发的孙女)跟妈要一碗面。妈是怎么说的?“乖,妈知道,可哪那么巧你想吃粮店就有面呢?就是可巧粮店有面,哪那么巧咱们家就有钱呢?”孩子给绕进去了:那就盼着两样都有呗……转身上学去了。这交待的还不止是 “反饥饿、反内战、反迫害”运动的时代背景,同时,就这几句词,勾勒出一人物来。您瞧这妈,不是训斥孩子不懂事,而是个爱孩子、疼孩子,又知道转转心眼别让孩子伤心的妈妈。要么说老舍先生是语言大师呢,剧本里这样的地方、笔触,太多了。作为演员,要善于把这样的地方读出来,串起来,演出来。

1999年我演秦二爷,这个角色之前是蓝天野老师演的。秦二爷在《茶馆》的三个老头里身份最高,老舍先生是这么写的,“秦二爷,您家大业大心胸大;常四爷,您一辈子耿直,敢说敢做敢打抱不平;我(王利发)见谁都低头,都鞠躬。”三个老头都活得不好,秦二爷在吃喝上应该不成问题,常四爷是靠卖花生“大包进,小包出”赚点蝇头小利,王利发的茶馆则是勉力撑持。

秦二爷有钱,但有钱到什么程度?他说要开工厂,他要把城里的买卖、乡下的地都卖了,把茶馆收回来。这就看得出他不是张謇、盛宣怀,不是大富大贵,但正因为他没那么多钱,还要办工厂,才可见实业救国的决心,到最后才更加痛心疾首。有大志向的人,不会把事情到处挂在嘴边儿上,他是被常四爷激怒了才把自己来茶馆的由头说出来的。戏里怎么说的?“开个顶大顶大的工厂!那才救得了穷人,那才能抵制外货,那才能救国!” 说完这句,他转身出茶馆。在门口看到庞太监,他是肚子里长着牙,舌头上带着刺儿说出这样的话来,“庞老爷!这两天您心里安顿了吧?”庞太监,“那还用说吗?天下太平了。圣旨下来,谭嗣同问斩!告诉您,谁敢改祖宗的章程,谁就掉脑袋!”“我早就知道!”这句“早就知道”又可以双解,“我早就知道你们会下狠手的。”或是,“(我知道这个结果,)所以我才走实业救国的道路。”