作家孙甘露的“四大发明”:陌生、爱情、时空和上海这座城市

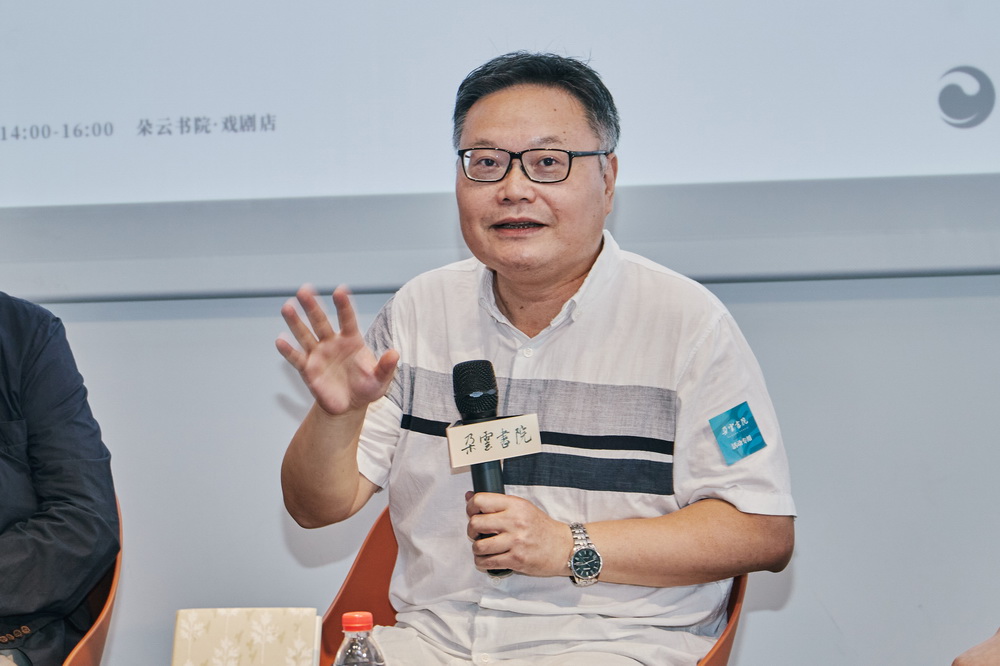

7月18日,作家孙甘露与华东师范大学教授罗岗、作家毛尖、华东师范大学副教授项静来到朵云书院·戏剧店,畅谈“一个郊区诗人的上海时光”。

“前几天,孙甘露老师刚刚过完他的‘二十五岁’生日。”在活动现场,孙甘露笔下那个“乱来”的毛尖又“乱来”了,她脱口而出,“他和普鲁斯特是同一天生日!”

关于孙甘露和普鲁斯特,毛尖曾把普鲁斯特的著名问卷直接切换成“孙甘露问卷”——“最喜欢的职业?去爱。你最喜欢的花?全部。你最喜欢的鸟?燕子。你最想成为谁?自己。”她说:“我们经常会把孙甘露和普鲁斯特放在一起,我们说普鲁斯特是法国的孙甘露,说孙甘露是中国的普鲁斯特,同一天生日是非常明显的隐喻,这就是上帝的手笔吧。”

上帝的手笔,这说法真令人熟悉。王朔早年就这么评价孙甘露:“他的书面语最精粹,他就像是上帝按着他的手在写,使我们对书面语重新抱有尊敬和敬畏。”

今年5月,孙甘露出版了两本新书,一本叫《我又听到了郊区的声音:诗与思》,完整收录了他上世纪八十年代以来的文艺评论和诗歌创作;另一本是《时光硬币的两面》,收录了他有关日常生活,有关文艺记忆,有关上海时光的散文作品。有心的读者还会发现,两本书之间隐隐存在着某种互文的关系。

它们分别由华东师范大学出版社和世纪文景出版。在简介两本新书时,不约而同地,两家出版方都用到了一组对照式表达。世纪文景副总经理王玲直言孙甘露是这个快时代里的慢先锋,而华东师范大学出版社社长王焰说,孙甘露诗意的语言为这个喧嚣的时代带来了优雅的沉静。

《我又听到了郊区的声音:诗与思》由华东师范大学出版社

《时光硬币的两面》由世纪文景出版

孙甘露笑着感慨道,朋友们经常宽慰他,说他是“慢”写作,但实际上他是比较懒,写得比较少。于他而言,这个“慢”有生活的原因,有个性的原因,当然,也有他所理解的写作本身的原因。

在某种意义上,我们恰能在两本新书中对上述原因一探究竟。就像罗岗说的,两本书回到了中国现代文学的杂文传统,更有关孙甘露的“文学史定位”:“通过它们,我们能看到孙甘露的写作脉络与来路。”

“我们给学生讲孙甘露的作品,会遇到这样的问题:他为什么写出了这样的语言?他写于1980年代的诗歌和他后来的书面语之间有什么样的关联?他在小说中的语言探索,我们说是‘先锋派’也好,‘新潮小说’也好,他的探索脉络在什么地方?”罗岗表示,他一直将孙甘露的《上海流水》当小说看,“他的语言一直有变化。《上海流水》的语言,不再是《访问梦境》的语言,也不是《呼吸》的语言了。”

7月18日,作家孙甘露与华东师范大学教授罗岗、作家毛尖、华东师范大学副教授项静做客朵云书院·戏剧店,畅谈“一个郊区诗人的上海时光”。 全文现场图由活动主办方提供

一种边缘的缓慢的写作

孙甘露很喜欢“郊区”这个词。

他有一首诗叫《我又听到了郊区的声音》,还有一篇短文叫《在郊区》。而这场活动的主题,取名“一个郊区诗人的上海时光”。

“格雷厄姆有一部自传《逃避之路》,里面有一句话,讲得很有意思——‘我们住在宇宙的郊区’。”为什么引用这个说法呢?孙甘露说,他多年来的写作其实关心的是中心和边缘,是从核心的主题偏离出去,或者说作为一个写作者,他的念想就是有一点游离,有一点跟不上趟,也可以说是一种缓慢。

“他喜欢一些带边缘感的词汇,他的词汇表里有很多‘仿佛’,很多‘似乎’,很多不确定的东西,这些词汇看上去暧昧也更有席卷性,但其实表达了孙甘露对时空极为锋利的感受。他很少让自己处于时空的安全地带或舒适地区,他游走于边缘,他在临渊处测试自己。”当毛尖如此描述她的观察时,孙甘露看向远方,轻轻地点了点头。

在一篇名为《缓慢》的短文里,孙甘露这样形容写作:“就我个人而言,写作是内敛性的,敏感的,慵懒的,尖锐的,矛盾的,渴求性的。我寄希望于读者,但是,我不知道他们在哪里。这一切并不取决于写作的品质,但是却决定了作品的品质。最后,写作是简单的,明晰的。但不是辩解式的。写作是对位的,复调的。但不是抽象的。它的简明和繁复都带有感官的特征,它是为神经末梢而存在的。”

在感性上,他也更趋向于那些边缘性的,具有沙漠般的经验的作家,比如葡萄牙诗人费尔南多·佩索阿,比如捷克作家米兰·昆德拉。“这两个作家都是比较游离的,像在主流写作中对焦没对准的,或者像以前收音机调频没调准,那种伴着电流声的感觉。”

巧的是,坐他一旁的项静刚刚写完《韩少功论》,而将佩索阿的《惶然录》和昆德拉的《不能承受的生命之轻》翻译进中国并引起轰动的人,正是韩少功。“孙老师特别喜欢翻译文学,韩老师也特别重视翻译。韩老师并不是职业翻译家,作为一个写作者去翻译外国作品,其实是选择和引进一种文学传统。世界范围内有好多文学传统,也有我们自己的文学传统,翻译是为当时的文学创造一种具有填补性的文学传统。”项静说。

作家孙甘露

做本民族语言的陌生人

在一次对谈中,孙甘露和罗岗谈到了克里斯蒂娃的一个观点——“作家,本意上就是一个外国人,他的工作就是将他内心的声音翻译出来,这个过程相对于一种外族的语言更具有异质性,这中间包含了一种生命。”

在这样的观念影响下,孙甘露把“做本民族语言的陌生人”视为一种理想状态。

罗岗则将孙甘露的语言探索称为20世纪中国文学“第二次语言突破”的重要组成部分,“五四新文学很重要,它催生出了现代白话文,是20世纪中国文学或者说中国现当代文学的基础。但问题是,除了鲁迅等极个别作家,大多数作家的写作都有一个很大的问题,后来被称为‘欧化八股’或‘学生腔’。”

罗岗称,当时对“欧化八股”的校正有两条路,一条是重回中国传统语言,也即当年林语堂等提出来的“怎样洗炼白话入文”;另一条是回到中国老百姓喜闻乐见的生动活泼的“声口叙事”。“声口叙事”在上个世纪五六十年代的文学里确实产生过杰作,但这种叙事渐渐与官方主流的语言结合到一起,也会变得僵化。“最有代表性的是王安忆写的《小鲍庄》中一个细节,小说描写‘捞渣’救人是‘仁义’行为,具有极强的民间色彩,但小说里有一个文疯子,整天给县里投稿,他写的‘捞渣’的故事和老百姓讲的故事相比,完全走样了。”

如果说“声口叙事”是“第一次语言突破”,罗岗认为第二次语言突破就是以孙甘露为代表的“重新回归一种书面语言”。

“这种回归,是从异域获取养分。孙甘露特别喜欢翻译文学,这实际上就涉及到一个问题,翻译文学已成为现代汉语非常重要的组成部分,逐渐官方化的刻板的语言得以重新突破。甘阳编过一本《八十年代文化意识》(原名《当代中国文化意识》),里面有一部分文章全部是讨论西学的,那么问题在于,西学为什么能成为中国当代的文化意识?换成刚才的问题,昆德拉和佩索阿为什么影响了中国当代文学甚至成为了其中的一部分?我觉得今天的当代文学研究并没有把来自异域的东西变成当代中国文化意识的组成部分。”

华东师范大学教授罗岗

他“发明”了陌生、爱情、时空与城市

在毛尖看来,孙甘露有“四大发明”:他“发明”了陌生,“发明”了爱情,“发明”了时空,还“发明”了上海这座城市。

“每次看孙甘露的文章,就算之前看过两三遍,还是有焕然一新的感觉。他的文字经得起一读再读,他的句子特别适合背诵。你进入爱情时它们通知你,你失恋时它们抚慰你。我知道有几首歌可以一唱再唱/有几处秋天的树林不能一再经过。孙甘露命名了我们生活中至关重要的一些时刻,其中,就包括爱情。通过他的书写,我们陡然惊觉,啊,原来这就是爱情。所以,我称他为爱情的发明者,比发明指南针还厉害。”

毛尖认为,未来的世界文学,都将在城市文学上决高下,而孙甘露写出了特别惊艳的上海的城市感。“罗岗不把《上海流水》看成一个流水体或者散文体,他把它看成小说,我觉得这点特别重要。通过这两本新书,我们可以看到孙甘露发明了一种新文体,也在社会学意义上重新创造了上海这座城市,他是我们这个城市的发明者。”

“这几年孙甘露的小说数量有点下降,但他把自己的肉身扔进了这个城市,他是真正的行为艺术家。当年发明火药的人不就是这样的吗?引爆自己,不断地炸出新天地。因此我有时候也觉得他少写一本或多写一本书也无所谓,因为上海的每个角落都有他书写出来的空间。”毛尖表示,各地的读者像此刻这样,在一个特别炎热的周日相聚朵云书院·戏剧店,这就是孙甘露的意义。

罗岗也认同孙甘露不仅仅是城市漫游者,他更是把自己铭刻进了这座城市。21世纪以来,上海因为他诞生了很多地标性的文化场合,比如思南读书会、朵云书院……“很多城市漫游者只能是被动的,但孙甘露改造了这座城市。”

华东师范大学教授、作家毛尖

不同的文学面向,在他身上融合到一起

项静还认为孙甘露“发明”了1970年代,两本书里好几篇文章写到了1970年代,而此前的文学史鲜少把1970年代作为精神原点。在《我爱我不了解的事物》中,孙甘露写道:“舞剧《红色娘子军》塑造了我对芭蕾的热情,《高玉宝》塑造了我对穷孩子的同情,《海港》塑造了我对上海和工人的认同,《朝霞》塑造了我毕生对小说的爱。”

“孙甘露是一个复杂的当代作家,我们经常见到和认可的是他喜欢杜拉斯那样第一人称的叙事,喜欢普鲁斯特内心的丛林和个人经验。”项静由此感慨,“这些不同的文学面向在一个人身上如何融合到一起,这可能是长篇小说会解决的问题。”

毛尖认为,1970年代构成了孙甘露的写作起点,也可以说1970年代通过孙甘露在文学史中有了特殊的意义。“他的1970年代里包含了红色娘子军、俄语文学,包括了工农兵,也包括了各种翻译体。”

“毛尖讲得特别重要。如果用影视用语来说,1970年代是我电影中的决定性时刻。它塑造了我,即使走得再远,年龄再大,也永远要去回望那个来处。”孙甘露说,儿时的他在银行买过一元一张的贴花,那时的银行只是一个储蓄的地方,对一个少年来说,一元贴花与其说是储蓄,不如说是游戏。而后来,在1994年7月的一个下午,他目睹了一个六十多岁的老太太在华山路的一家储蓄所往活期存折里存了一元钱。

“那时的一元钱能在生活里起到什么作用?有生活经验的人会知道,这是一件让你颤栗的事情,而她每个月都在做这样的事情。”在那篇名为《中国人民很行》的文章里,孙甘露最后写道:“此刻,存入和取出似乎比存入和取出的数目更重要。我知道这类事情是举不胜举的,如同它的反面一样。但是,当它在银行这个场景中发生时,它的含义由杨卫的作品来揭示是最为恰当的了。”

他说,文章读起来或许比较平淡,但他实在恐惧在写作中直接用上“颤栗”这样的词汇。“实际上当我们回到生活中,你看到的事物好像都没什么,我觉得这大概才是生活的样子,尽管在下面已经是过尽千帆。”

华东师范大学副教授项静