叶少飞评《安南史研究》|南国山河今犹在

《安南史研究Ⅰ:元明两朝的安南征略》,[日]山本达郎著,毕世鸿、瞿亮、李秋艳译,商务印书馆2020年12月出版,600页,180.00元

孙来臣教授主编的“海外东南亚研究译丛”由商务印书馆于2020年12月同时推出了第一种《安南史研究I:元明两朝的安南征略》(山本达郎著,毕世鸿、瞿亮、李秋艳译)和第二种《越南通史》(陈重金著,戴可来译),前者为日本学界研究越南历史和中越关系史的扛鼎之作,后者则是越南近代史学的奠基之作,诚如桃木至朗教授在《中文版序》所言,开展新的综合研究应该建立在深入解读经典著作的基础之上。《安南史研究》首次译为中文,《越南通史》则是旧译重印,前者出版于1950年,后者则首版于1920年,老树新华,既是越南历史研究的经典著作,又已是需要精读的基本史料。国际学界的越南史及东南亚研究推介到中国,都将大力推动中文学界的相关领域研究。

《安南史研究》在越南古代史、中越关系史、中越军事史、越南历史地理学等多个领域执牛耳,无论从哪个角度切入分析都会有巨大的收获。出版之后,收到书评邀约,因我曾校对过一遍译稿,虽然心知其难度,但也勉强应下。评论这么一部巨著,确实有一种无力感。“知越”微信公众号已有魏超《山本达郎教授小传》和王明兵《山本达郎〈安南史研究〉之内容与贡献》,笔者结合自己的研究,另辟蹊径,抛砖引玉。

一、山本达郎的雄心

山本达郎在1950年撰写的出版《序》中,简要介绍了《安南史研究》写作的过程,使用的文献资料,以及获取文献的方式,各方师友学者和机构的帮助等内容,写得含蓄而隐忍,自1939年完成大部分文稿之后所经历的原稿部分被毁、难以出版等经历皆一笔带过。这篇《序》中除了日本学者和机构之外,提及最多的是诸多法国学者以及法国设在河内的远东学院,并未提及中国和越南的学者。彼时越南尚是法国殖民地,现代学术研究为法国所主导,本国学者的研究也多在法国控制、影响之下发展,难与法国匹敌。中国则自晚清以来,对越南的认识已然落后于世界,且救亡图存压力日增,中国境内的诸多问题已经自顾不暇,遑论别异多年的越南。日本自明治维新以来国力增强,跻身列强之列,学术研究亦要与西方一争短长,对此中国学者看得明白。1928年陈垣言:“今天汉学的中心在巴黎,日本人想把它抢到东京,我们要把它夺回北京。”1929年傅斯年写给陈垣的信中说:

斯年留旅欧洲之时,睹异国之典型,惭中土之摇落,并汉地之历史言语材料亦为西方旅行者窃之夺之,而汉学正统有在巴黎之势。是若可忍,孰不可忍?

至于“敦煌在中国,敦煌学在国外”则更是中国学者的伤心事。傅斯年创办历史语言研究所即要争竞于欧洲学界尤其是法国汉学家。而彼时的法国汉学群星璀璨,在伯希和、马伯乐等人的带领下一往直前。日本学者要与法国汉学家争雄,迅速掌握了西方的学术理论,且擅长于汉文,故而能够在中国内陆及边疆研究方面后发先至,涌现了桑原骘藏、白鸟库吉、内藤湖南等大家。日本学者同时将目光投向东南亚,山本达郎与同时代的松本信广皆曾从事东南亚诸国的研究。而山本达郎在二十世纪三十年代从事的《安南史研究》相关内容,却无异于虎口夺食。

1902年成立的远东学院总部设于河内,从事印度支那以及南部中国的历史、考古以及人类学研究,成就斐然,也走出了伯希和、赛代斯这样的巨匠,与法国国内的汉学家如马伯乐等遥相呼应。远东学院的学者从事越南历史研究多年,对越南的青铜时代、传说时期、王朝国家时代皆有精深的研究,相关的研究著述冯承钧先生曾大量翻译,收录于《西域南海史地考证译丛》。山本达郎的大部分越南古代历史典籍和研究资料皆从远东学院获取,并得到了赛代斯院长的帮助。

《一个世纪的研究历史:法国远东学院在越南》(河内:知识出版社,巴黎:远东学院,2014)书影

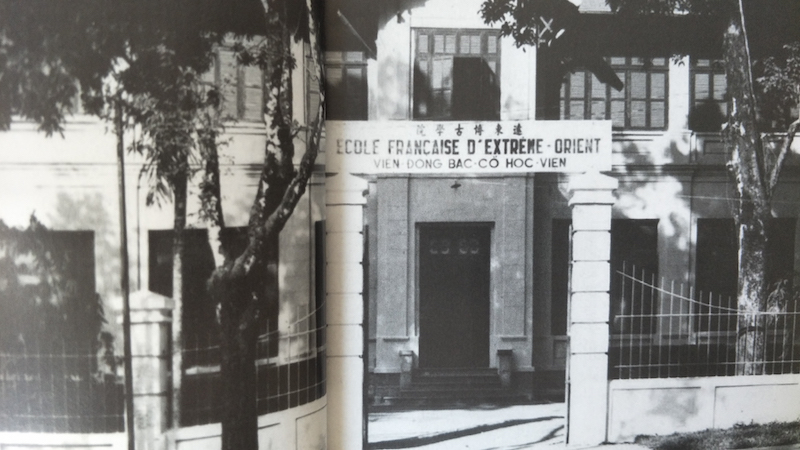

河内远东学院旧照(出自上书)

山本达郎选择了元明两代征伐安南作为研究课题,在于当时并无相关研究成果,且元明史料较为丰富,正当越南的陈胡两朝,也正是越南历史承上启下的重要时段。而当时的日本尚无人关注这一领域。

山本达郎在《序》中记录日本驻印度支那总领事永田安吉收集了大量的越南文献捐赠给东洋文库,并指出所有搜集越南文献的日本学者中以永田安吉所收最为繁多。他本人在1936年前往印度支那调查,获得大量资料。这些他都善加利用,《安南史研究》大部分的研究内容是1939年提交给东方文化学院的研究报告。彼时正是日本南下东南亚的前夕,《安南史研究》关于元、明两代行军路线、关隘、攻防及战斗过程的细密考证令人瞠目结舌,但这些毕竟是六七百年前的历史,与现代化军队直接使用的军事情报和行军路线有很大的距离,而且全书尚有大量纯粹的越南历史考证以及元朝和明朝对安南的政策研究,与元明南征共同组成本书的内容。至于研究成果上交之后,如何认识和利用,就已经和作者关联不大了。

王明兵引述山本达郎弟子樱井由躬雄之语:“山本持有一种严格的学术纯粹性之主张,即南方史须与日本的东南亚侵略保持足够远的距离。而在山本的业绩中也清楚地显示出对他对战争的拒绝协助与不予迎合。”而日本的越南研究开端之时,即已经有相当的分歧。陆军部的引田利章(1851-1890)堪称近现代越南研究的开创者,他于明治十四年(1881)以近代学术方式著《安南史》,明治十六年出版《安南全图》,明治十八年翻刻《大越史记全书》,明治二十一年出版《佛安关系始末》。明治十九年海军部的曾根俊虎(1847-1910)出版《法越交兵记》,却因为其中的大同思想被告上法庭,强制退役。纵观山本达郎关于越南历史的研究,也确是中古历史、政治、文化的课题,辛勤耕耘数十载,硕果累累。

《安南史研究》充分利用了越南古代地志和历史典籍、法国学者关于越南王朝时期的历史和考古研究,以及关于已经消亡的古国占婆的研究资料,在政区沿革、地理考证方面独擅胜场,挖掘中国元明史料,将六七百年前元明两代对安南的政策和征伐尽可能完整地呈现于世人眼前。

就学术成就而言,山本达郎以《安南史研究》确实走在了法国汉学家之前。然而元世祖和忽必烈的时代不可谓不强,征伐安南的举动最终都归于失败,失败过程在《安南史研究》中都完整呈现。1939年山本达郎即已经完成研究的大部分,必然已经看到了元明两代征伐的失败过程,此时距离日军发动卢沟桥事变、全面侵华已经两年,他是根据自己深邃的历史研究看到了战争的必然失败吗?战争巨兽一旦启动,就难以停止,直至粉身碎骨。1950年他写下出版《序》的时候,正是战败的日本满目疮痍艰难重建之时,“顾惟黄卷犹存,更有青毡俨在”(朱舜水《安南供役纪事》),心下凄凉,无可诉说。

二、《安南史研究》的特点

在历史研究的过程中,我们往往会自动设置一些问题,就元明两代的安南征伐而言,可能会有如下疑问:战争是如何爆发的?元明两代为何会战败?安南陈黎两朝何以胜利?元明两代的安南政策对后世有何影响?万历年间的《苍梧总督军门志》有四卷专记永乐征安南及之后史事。黎正甫《郡县时代之安南》(商务印书馆,1945)、郑永常《征战与弃守——明代中越关系研究》(台南:成功大学出版组,1998)即试图回答。

山本达郎当然也意识到了这些问题,但在《安南史研究》中并不主动提及并回答,而是以冷峻细致的分析过程尽力呈现历史情境的发展和推动,其史料分析如同精密的仪器,环环相扣,逐渐传送。日本学者向来以细致绵密的史料功夫见长,《安南史研究》堪称典范。

关于元朝征安南,山本达郎首先考证越南史籍和中国史籍记载的陈朝君王名字的差异,陈太宗和陈圣宗父子越南分别记为陈日煚和陈威晃,中国则记为陈光昺和陈日煊,且安南记载的帝系为在位皇帝,中国方面记载的陈朝国君实为太上皇,即在位君王之父。史料考证力求准确,由人名讹误导致史事误记的例子比比皆是,亦让后人如坠雾中。《大越史记全书》记载陈朝君王为一套体系,《元史》等史料记录一套体系,幸而有陈朝人黎崱在元朝撰写的《安南志略》作为桥梁,使双方史料记载的陈朝君王的关系云开雾明。之后陈朝和元朝的外交和战争过程逐渐展开。

关于明朝征安南,山本达郎认为永乐帝改变了洪武皇帝对安南的消极政策,直接从永乐皇帝南征的缘由及决策开始论述,并未提及洪武皇帝宣布的十五个“不征之国”中亦包含安南,这就避开了洪武、永乐两朝政策变动产生的纠葛和冲突,直接将重点置于永乐南征的历史之中。在叙述黎利势力的壮大、明军逐渐败退之时,也并不讨论明成祖郡县安南政策的失败以及明朝官员在安南的善政或暴行。

山本达郎在叙述时尤其注意安南与中国使用历法差异的问题,力争将军事行动的时间定在明确的日期。如此一来,读者如随同军队共同行动,若亲历战场。可以说《安南史研究》的内容紧紧围绕“征伐”这个主题展开,对史料深耕细作,其他相关问题山本达郎应该有所考量,但并不在书中展现出来。

三、山本达郎与《安南史研究》的启示

我在校阅《安南史研究》译稿的时候深感此书穷搜文献,考证功夫登峰造极,对译者和作者的敬佩之情油然而生。主编和译者花费巨大的精力将这部七十年前的著作译介到中国,必然有其巨大的研究价值,当给予当代研究者以下启示:

(一)史料考证

数年前我在研读大庭修《秦汉法制史》(上海人民出版社,1991年)时,曾经对作者关于汉初白马之盟相关史料的分析方法叹为观止,即将史料内涵逐层分解,以“1、2、3、4”,“甲、乙、丙、丁”,“A、B、C、D”标示,精思熟虑,略无遗义。《安南史研究》面对纷繁错扰的中越史料,全书皆以此种方法分析史料,探求史事,其间的逻辑和分析过程也异常严密,故而其推论连绵不绝。史料考证不仅是研究能力的展现,更成为一种研究方法。

(二)对研究理论的警惕

1963年费正清在费城组织了“东亚的传统国际秩序”研讨会,与会者皆一时之选,山本达郎受邀参加。1965年费正清又组织“中国的世界秩序”,山本达郎未参加,此次与会论文后整理为《中国的对外秩序——传统中国的对外关系》(杜继东译,中国社会科学出版社,2010年)。作为中越关系研究的一流专家,山本达郎应该意识到了自己与费正清倡导的“中国世界秩序”观念的巨大差异,且论文集所收确实偏重于思想和范式的探讨。

有鉴于此,山本达郎组织河原正博、藤原利一郎、大泽一雄、铃木中正、竹田龙儿、和田博德等同仁分阶段撰写,编成了《ベトナム中国関係史―曲氏の抬頭から清仏戦争まで》(山川出版社,1975年),自己完成了元明时期的内容,并在最后做了总结。此书整体偏于考述,最后的结论也自各章的考证中得来,观点大多经得起考验。

山本达郎的考证式研究无疑费时费力,但由此得出的结论很难被完全颠覆。费正清进行的理论范式的研究当时亦是开创阶段,是最前沿的研究,亦毁誉不一。毫无疑问,两种研究方式都对古代中外关系的研究产生了巨大的推动。

就笔者个人而言,因越南古代对内使用“大越”国号,对中国使用“安南”国号,由此翻遍《越南汉喃拓片总集》二十二巨册,撰成《越南古代“内帝外臣”政策与双重国号的演变》(《形象史学研究》总第10期,2016年6月,人民出版社),在碑刻中发现古代被斥为伪逆的莫朝和西山朝的国号仍为“大越”,以碑刻记录的内外双重国号演绎了潘辉注在《历朝宪章类志》中总结的“内帝外臣”,进而提出中越关系实践层次的“内帝外王”模式,并与日本和朝鲜进行比较。在研究过程中,费正清的理论则给予了很大的启示。在文献考证基础上得出的理论模式确实比较牢固。

(三)研究格局

山本达郎1911年出生,1936年前往访问河内访问远东学院时,不过二十五岁的青年,此时中日战争尚未全面爆发,欧战亦未开打,法国汉学正是如日中天之时,而他胆识过人,选择远东学院驻扎地越南作为研究对象,《安南史研究》的内容确如古语所言“不积跬步,无以至千里”。尽管当时尚是现当代学术的奠基阶段,开创者多能填补空白,但《安南史研究》即便放在今日的学术环境中亦是超一流著作,可见山本达郎的学术眼光和高远格局。

四、结语

笔者阅读《安南史研究》,叹服之外,还有另外一个感觉,就是难读,如同一个艰难跋涉的远行者,谈不上有什么美好的阅读体验,读的过程真可谓是“千里之行,始于足下”,最终收获巨大。山本达郎关于越南古代历史地理的考证难以逾越,但在其注重的“征伐”之外,尚有不少议题。笔者撰有《安南陈太宗对南宋与蒙元双重外交政策探析》(《元史论丛》特辑“庆祝蔡美彪教授九十华诞元史论文集”,中国社会科学出版社,2019年),成思佳则撰有《越南古代的上皇现象研究(968-1759)》(郑州大学硕士学位论文,2015 年)颇有见地,陈朝是其重要内容。两文皆是在《安南史研究》的影响下结出的学术小花,虽微末不足道,但能于前贤巨著之上有所生发,此亦学术研究的薪传火继了。