从养心殿到怡红院:视觉和文学想象中的镜屏

《对镜仕女图》

紫禁城内现存的早期独立镜屏大多被定为乾隆时期。虽然不排除有的可能早到雍正和康熙二朝,但无法确切证明这种可能性。据笔者所知,目前最能证明落地镜屏存在于康熙和雍正朝的材料是两幅少有人知的绘画作品,一幅是上文介绍的《圣帝明王善端图》册中的《唐玄宗照镜图》,另一幅于2002年入藏美国波士顿美术馆(Museum of Fine Arts,Boston),在此之前属于一个不愿透露姓名的日本藏家。在本书之前,它只在两个展览图录上出现过,分别为伦敦的维多利亚和阿尔伯特美术馆(Victoria and Albert Museum)于2004年举行的《亚洲和欧洲的会面,1500-1800》展,以及苏州博物馆于2019年举行的《画屏:传统与未来》展。但都没有对它进行讨论。

此画目前定名为《对镜仕女图》,画面22.6厘米高、49.8厘米宽,有限的尺寸使之便于拿在手中或放在案上观看(图1.1)。画面非常素净,背景空无一物,图像由相互呼应的左右两组构成。左方靠近底边立着一架镜屏,长方边框略承圆角,植于雕刻繁复的屏座之上。一名云髻古装的女子站在屏前,头颈微向前伸,正凝神屏气地观看着自己在镜中的映像(图1.2)。而镜中的女子——我们可以清楚看到她的面貌和衣饰——也凝视着她的原型。这个镜中女子右臂下垂,左臂弯曲上抬,显示出镜外女子以右手扶框,更强调了人镜之间的亲近。画家对人物形象的细腻处理,通过对浓淡墨色的控制而更显微妙。一反清宫仕女画惯用的工笔重彩风格,此画全以水墨勾勒和渲染而成。画家以淡墨为主调,只有女子的云髻接近纯黑。而她镜中映像的用墨则可说是淡中之淡,微妙地指示出影像和实体的区别。

图1.1 焦秉贞《对镜仕女图》,18世纪上叶,波士顿美术馆藏

图1.2 《对镜仕女图》细部

画面右方的图像也由两个形体构成,但没有人物。两者之一是一只高几,上面放置着香炉(图1.3)。在画中它起陪伴的作用,衬托着一把造型复杂的树根交椅。椅身及扶手皆以苍虬木根拼接而成,依形度势有如云朵变幻,只有座面嵌以方形的编织席板。我们在下文中将回过头来讨论这把空椅的含义。

图1.3 《对镜仕女图》细部

画幅右下角有“臣焦秉贞恭绘”题款,说明是为皇上专门制作的,题款下盖白文“焦”和朱文“秉贞”两印。在清朝宫廷里,焦秉贞(1689-1726年)是最早把中西绘画风格进行融合的中国画家。据记载他在康熙朝中曾任职于钦天监,从天主教士、天文学家汤若望(Johann Adam Schall von Bell,1591-1666年)那里学到了西方线性透视画法。翰林院侍讲学士胡敬在《国朝院画录》中对这种画法——当时称为“线法”或“海西法”——做了如此解释:“海西法善于绘影,刻析分,以度量其阴阳向背,斜正长短,就其影之所着而设色,分浓、淡、明、阴焉。故远视,则人、畜、花、木、屋、宇皆植立而形圆,以至照有天光,蒸为云气,穷深极远,均粲布于寸缣尺楮之中。”特别指出:“(焦)秉贞职守灵台,深明测算,会司有得,取西法而复通之。圣祖(康熙)之奖其丹青,正以奖其理数也。”这些描述一方面说明了他的绘画并非是对欧洲绘画进行机械临摹,而是“取西法而复通之”,意图达到中西合璧的效果,另一方面也印证了康熙皇帝对他所进行的这种艺术实验的鼓励。

关于焦秉贞服务于清宫的年代,聂崇正对其画作和有关记录进行了详细调查,所找到的最早画上题款为康熙二十八年,最晚的作品创作于雍正四年。他因此认为焦秉贞在1689年以前已经进入宫廷供职,至其去世的1727年仍有作品传世。在这个时间框架中考虑《对镜仕女图》的创作时期,多项理由引导我们认为它最可能是焦秉贞晚年在雍正朝中的作品,画于1722年至1727年之间。

除了此画的水墨媒材有别于焦秉贞盛年的一系列作品之外,一项重要的理由是在笔者看来,这幅画显示了雍正的个人参与,而这种参与是这位清朝皇帝和他的父皇十分不同的一个地方。甚至当雍正还是雍亲王胤禛的时候,他就精心策划并参与制作了两件艺术作品,一是一架精美的十二扇美人屏风(《胤禛围屏美人图》),二是一套别出心裁的《胤禛耕织图册》。美人屏风安置在他在圆明园中的住所深柳读书堂,虽然学者对于画中女像的身份众说纷纭,但都同意胤禛切身参与了这套图画的设计和创作。最清晰的证据是其中四幅嵌入了他的书法和私印,并且都被设计为室内空间的有机组成部分,出现在“把镜”中的立屏上和“展书”中的叶形贴落里(见图1.4a,b),在“持表”和“捻珠”中又分别被设计成黑底泥金书条幅和大字对联(图1.4c,d)。书法的题诗全部是胤禛自己创作的咏美人诗句,但和通常题画诗不同,被费尽心思地植入画中建筑空间,或仅显示局部,或以花瓶和其他什物遮挡其边角。

图1.4a-d 《胤禛围屏美人图》中的“把镜”“展书”“持表”“赏蝶”四幅,18世纪初,故宫博物院藏

《胤禛耕织图册》以康熙年间刻版印制的《耕织图》为蓝本。先是康熙皇帝在其1689年的第二次南巡中看到宋版《耕织图》,感到应该大力推广以辅国政,因此让焦秉贞据其原意重新绘制,作《耕图》和《织图》各二十三幅又加以刻板印制。胤禛投父皇之所好,特地让宫廷画师重新绘制了一套,把每幅中的主要人物都换成了自己的肖像,以表达“亲民”之意。以“收刈”一页为例(图1.5),近景中的五个农夫正在紧张地收割田里的稻子,另外两名农夫将割下的稻子扎捆担走。穿着庶人服装的胤禛出现在画幅中心,站在田埂上指挥着这个劳动场面。画上方冠有胤禛的亲笔题诗,庆贺太平时节的丰收,文后钤“雍亲王宝”和“破尘居士”印章。

图1.5 《胤禛耕织图册》中之《收刈》,18世纪初期,故宫博物院藏

这两套作品虽然在内容上很不一样,但具有一个共同特点,那就是胤禛本人的持续“在场”。“在场”在这里有两个含义,一是他既是这些绘画作品的赞助人又是联手合作的艺术家——作为赞助人他授意绘制了画屏和图册;作为合作艺术家他将自己的诗作和书法融入图像之中。“在场”的另一个意义是他在画幅中的切身存在:不管是在《耕织图册》中乔装现身,还是用自己的印章和书法在《胤禛围屏美人图》中作为替代,他始终都存在在画幅里,从作品内部控制着艺术表现。

文学和视觉想象中的镜屏

不同类型的镜子激发出不同的文学和视觉想象。手执或镜台上的小型容镜映出照镜者的容颜,杜丽娘因此在《牡丹亭·写真》一场中如此“照镜叹介”:

轻绡,把镜儿擘掠。笔花尖淡扫轻描。

影儿呵,和你细评度:

你腮斗儿恁喜谑,则待注樱桃,

染柳条,渲云鬟烟霭飘萧;

眉梢青未了,个中人全在秋波妙,可可的淡春山钿翠小。

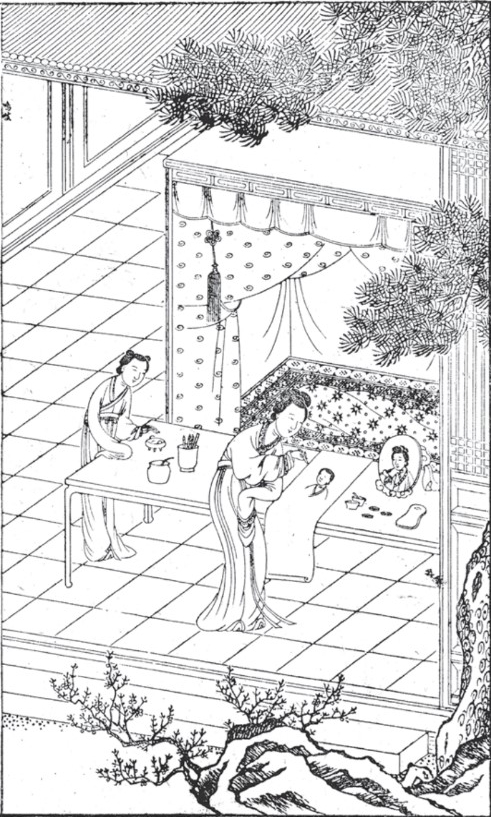

与此相应,七峰草堂本《牡丹亭还魂记》(1617)的插图画家在描绘这个场景时只表现了杜丽娘的面影——不但在杜丽娘面前的圆镜中,也在她正在完成的自画像里(图2.1)。虽然作为观者的我们看到的是她的全身形象,但“容镜”把这个形象进行了切割。就如杜丽娘在唱词里形容的,她笔下的画像只复制她的面影——樱桃般的嘴唇、柳丝般的云鬟、春山般的眉梢、秋波般的眼神。

图2.1 《牡丹亭·写真》插图,1617年

这个“揽镜自容”的形象在中国绘画史中源远流长,从顾恺之的《女史箴图》到雍正的《胤禛围屏美人图》从未中断。但是古代文学家和艺术家也并不仅仅专注于美女面容,不少时候也会把她们的整个身体作为描述和描绘的对象。可是在这种情况下,他们就必须放弃面积有限的容镜,而将竖高的屏风作为想象和表现的媒介。与后者相关的一则记载说的是五代时期的事情:南唐后主李煜(961-975年在位)传召著名诗人冯延巳(903-960年)上朝议事,过了很久延巳仍未露面,后主于是派了另一名侍从去催促。让侍从大吃一惊的是,冯诗人正在大殿前逡巡不进。问他为何如此,回答是“有宫娥着青红锦袍,当门而立”。二人向前查看,才发现是南唐画家董源画在一扇“琉璃屏风”上的西施画像。此事是否真正发生难以证明,但有意思的是冯延巳的诗词往往包含了“画屏”意象。在《酒泉子》里他如此吟咏:“月落星沉,楼上美人春睡。绿云欹,金枕腻,画屏深”;在《采桑子》里他形象地描绘:“香印成灰,独背寒屏理旧眉”,“玉娥重起添香印,回倚孤屏”;在《喜迁莺》中他低声吟唱:“宿莺啼,乡梦断,春树晓朦胧。残灯和烬闭朱栊,人语隔屏风”;在《三台令》里他含蓄地写道:“更深影入空床,不道帏屏夜长”。无不以屏风指涉着宫闱深处美人的私密空间。

可与董源的西施画屏相互印证的是,文献和考古材料显示至少从汉代开始,屏风就已成为描绘女性的标准媒材;唐代更发展出一种流行于朝野上下的美人联屏,从首都长安一直传布到西域的吐鲁番和东海中的日本群岛。屏风上的女郎手执乐器或物品,或站或坐;如出一辙的相貌和身段使人感到是同一美女转盼生姿,在多幅屏面上反复出现(图2.2、图2.3)。

图2.2 鸟毛立女屏风,752年以前,日本正仓院藏

图2.3 美女屏风,长安县南里王村唐墓壁画,8世纪中晚期

与这种“动画片”般多幅图像联系的是一种新的文学想象:屏风或屏幛上的女性画像不但能够欺骗眼睛,而且可以化成活人,最典型的例子是唐代杜荀鹤《松窗杂记》中记载的“真真”的故事:

唐进士赵颜,于画工处得一软障,图一妇人,甚丽。颜谓画工曰:“世无其人也,如可令生,余愿纳为妻。”画工曰:“余神画也,此亦有名,曰真真。呼其名百日,昼夜不歇,即必应之,应则以百家彩灰酒灌之,必活。”

颜如其言,遂呼之百日,昼夜不止,乃应曰:“诺”。急以百家彩灰酒灌之,遂活。下步言笑,饮食如常。曰:“谢君召妾,妾愿事箕帚。”终岁生一儿。

儿年两岁,友人曰:“此妖也,必与君为患!余有神剑,可斩之。”其夕乃遗颜剑,剑才及颜室,真真乃泣曰:“妾,南岳地仙也。无何为人画妾之形,君又呼妾名,既不夺君愿。君今疑妾,妾不可住。”言讫携其子,却上软障,呕出先所饮百家彩灰酒。睹其障,为添一孩子,皆是画焉。后因以“真真”泛指美人。

放在这个艺术和文学传统中去看,上章讨论的《对镜仕女图》似乎把传统文化中的这种想象最终化为现实:人们终于在屏上看到了“活的”美人。镜屏所实现的,因此是一种新视觉媒材所造成的“变幻成真”。

同样的转变也发生在文学想象中:就在焦秉贞创作这幅画的十几年后,曹雪芹在《红楼梦》里以大玻璃镜为道具,构成这部旷世名著中的一条潜伏的叙事线索。

本文节选自美术史家巫鸿的新作《物·画·影——穿衣镜全球小史》,标题为编者所加,澎湃新闻经授权刊载。

《物·画·影——穿衣镜全球小史》,【美】巫鸿/著,上海人民出版社·世纪文景,2021年5月版