答辩·《从社会性别看妇女问题》︱张赟:何为两性公共空间

【按】“答辩”是一个围绕历史类新书展开对话的系列,每期邀请青年学人为中英文学界新出的历史研究著作撰写评论,并由原作者进行回应,旨在推动历史研究成果的交流与传播。

本期邀请香港理工大学研究助理教授张赟与两位年轻学者一同讨论其新著《从社会性别看妇女问题:早期中国期刊中的男性、女性与书写》(Engendering the Woman Question: Men, Women, and Writing in China's Early Periodical Press)。本文为张赟对两篇书评的回应。

Engendering the Woman Question: Men, Women, and Writing in China's Early Periodical Press(《从社会性别看妇女问题:早期中国期刊中的男性、女性与书写》),Brill出版社,2020年9月出版

感谢两位书评人对拙作进行细致而周密的阅读与审视,她们提出的极富挑战的问题及洞见让我感佩并获益匪浅。她们提出的一些关键问题也是我在写作本书时一直思考的问题,所以在对书评进行回应之前,我想先阐述一下我的写作初衷和主旨。

“两性公共空间”是我在书中提出的一种阅读和检视近代中国女性期刊的新途径和方法论。近代女性期刊研究是近年来一个方兴未艾的领域,无论从编纂或者专著研究的角度讲,成果都颇为丰硕。阅读这些期刊的方法也日益多样化。例如,曹晓华老师就已提到,季家珍(Joan Judge)、梅嘉乐(Barbara Mittler)和贺麦晓(Michel Hockx)在其共同主持的近代中国女性期刊研究项目中,提出了横向、纵向、整体、定点 (horizontal, vertical, integrated, and situated readings)等四种种阅读方法,将报刊材料视为重要史料库去重构晚清至民国早期纷繁复杂的政治文化史、日常生活、印刷媒介、以及视觉经验等各个面向(Joan Judge, Barbara Mittler, and Michel Hockx, ed. Women and the Periodical Press in China's Long Twentieth Century: A Space of Their Own? Cambridge: Cambridge University Press, 2018)。然而回归到女性期刊本身,或者说如何将这些材料视为研究主体,而不仅仅是作为一面透视广阔历史的棱镜,当前并没有很好的系统性研究。这其中一个主要原因是女性期刊是一种多作者的 (multi-authored)、多声部的(multivocal)、具有很强异质性(heterogeneous)的印刷文类。纵观晚清至民国早期近百份女报,其类别之多样、内容及主题囊括之丰富,让人很难一言以蔽之对这些期刊作出一个精准的定义。而我们通称的所谓“女报”、“女性期刊”,可能除了题名里共有的“女子”、“女界”、“妇女”等字样,很难窥见女性期刊之间的其他共性。因为女性期刊可能并不是女子编辑或单单由女性执笔,而阅读这些期刊的读者也不一定仅为女子。甚至在一些少数仅有的完全由女子编辑和撰稿的女报,男性的痕迹也不能完全抹去。于是,界定“女性期刊”这个类别成为一项棘手的工作,经常被化约为“关于女子的刊物”。

运用“两性公共空间”这一视角进入女性期刊,我认为是一种解决以上困境的可行的方法。诚如曹晓华老师所精准概括得那样,本书提倡的性别视角并非只是想凸显女性的主体性,也并非只想梳理不同女性期刊之间编者和作者的性别不平等问题,我想强调的是在女性期刊承载的“两性公共空间”中不同性别之间的产生互动、交流和张力。女性期刊确实处在以男性精英知识分子主导的知识传播体系和文化脉络之中,但男女知识分子们共同勾勒和界定“两性关系公共空间”的话语版图。当然,这种共同界定是在动态的关系中进行的,并非总以一种二元对立的 “男性主导—女性反抗(修正)”的模式进行。恰恰相反,在这些刊物中,很少看到男女知识分子直接加入论战,双方之间发生话语激烈碰撞的情形,更多时候我们看到的是女性知识分子们如何选择策略性地改写或者挪用男性主导的叙事,或者干脆直接书写她们自己性别化的经验和叙事。这些叙事极少直接批判或者针对男性书写,但却间接地威胁、削弱了男性的话语主导地位。

谈到“性别化书写”,曹晓华老师提出了一个很好的有关“男性化书写 (masculine writing)”与“女性化书写(feminine writing)”的问题。性别化书写并非基于写作者的生理性别。如曹老师所言,女子刊物中,尤其是诗文等领域不乏男子作闺音、女子用中性笔法书写的情况。我在写作本书的过程中,也注意到这一问题,但由于选材的缘故,对这一问题的讨论我在书中没有很详细展开。本书选材主要取自政论性文章,这类新式报刊体是帝制时期的政论文体与近代西方社论体的结合,多用于讨论时人公共和政治生活中的热点话题。这种新文体的出现让女性知识分子得以直接从自身性别视角讨论公共领域内诸如国家和性别议题的机会,也赋予她们与男子等同的书写权威,而不必担忧自己的声音是否过于阴柔、不够雄健。同理,写作政论文的男性知识分子即使站在为女子发声的立场写作,代女性设辞,他也很少以假托女子的口吻和身份进行。例如,邵飘萍在使用“飘萍女史”这一笔名撰写的政论文中,他从男性知识分子的立场去训诫女子的态度是显而易见的(详见第五章有关女学生的讨论)。

而本书选取的一些非政论性文章(比如第四章有关妇女卫生的论题以及第五章的女学生自述),我衡量女性化书写的方法是依据文章展现出来的明显的女性经验。这类具有特定性别指向的书写在民国早期的商业女子刊物中“实验谈/经验谈”这一文类中得以最直接、最完整地体现。“实验谈/经验谈 (discussing real-life or personal experience)” 为一种新式文类,脱胎于20世纪初期日本兴起的一类用于表达实际经验和经历的写作。 商业妇女期刊如《妇女时报》、《妇女杂志》中经常可见“实验谈/经验谈”为题或者内容涉及具体个人经验的文章,由于这些文章蕴含的明显女性化的身体及心理经验,我认为这些书写者应皆为女子。例如,我在书中提及,《妇女时报》中有一位化名 “秋萍”的作者,发表了一篇题为《产妇之心得及实验谈》的文章。作者开篇即云“我就见闻所及,并得诸友人所谈者,拉杂记之”, 随后秋萍以细腻、充满同情的笔触描绘了同窗好友不幸难产而去世的经历,进而运用现代的医学知识阐述生育的重要性。当然,必须看到的是,《妇女时报》中亦不乏男性书写女子生育的文章。比如,当时著名的产科医生瞿钧就撰写了多篇关于女子卫生、月经处理以及生产(包括产前及产后)护理的文章。虽然瞿钧与秋萍的文章都大篇幅涉及专业现代医疗知识和建议,但瞿氏的笔调更为冷峻,从未涉及女子的个人或直接经验,明显有别于秋萍的“实验谈”写作。可以想见,这些有特定性别指向的身体经验的表达和书写是不会出现在唱闺音的男性书写中的。

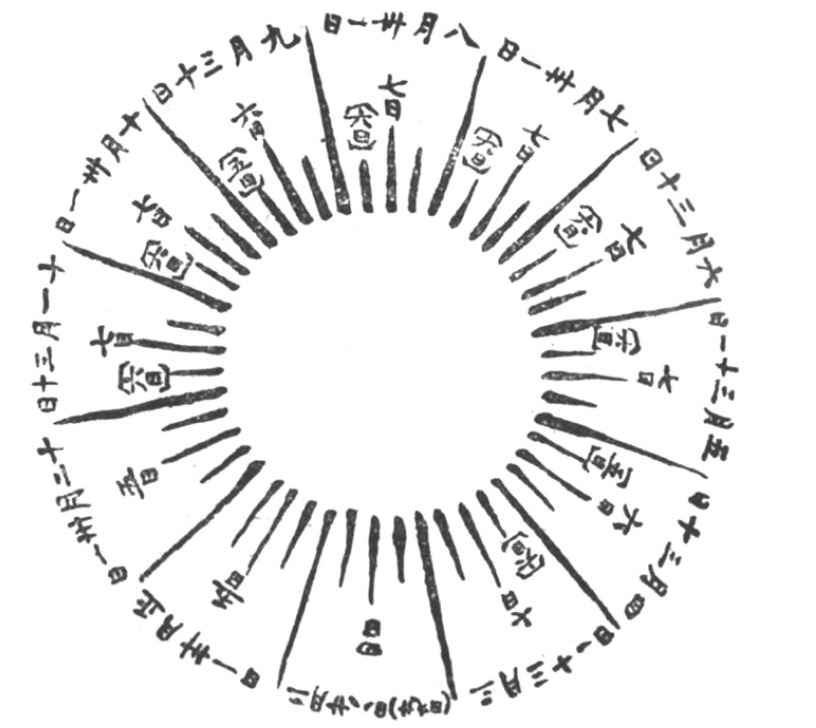

1916年《妇女杂志》中一个女作者绘制的预产期计算轮盘(pregnancy wheel)

运用“两性公共空间”这一视角,本书还试图找出一条可以连贯分析清末民初不同类型女报和期刊的研究方法。本书选取的四种不同类型的女子刊物分别代表了 “两性公共空间”展现出来的四种形态:1898的《女学报》这份改良女报展现的是一种女子为主编主笔、男性知识分子作为幕后策划人、出版者和经营者的公共空间形态;女权主义报刊如1904年《女子世界》、1907年《中国新女界杂志》、1907年《天义》里的“两性公共空间”形态则是围绕“女界”这个概念建构而成——男性知识分子在国族主义的脉络中创造了“女界”这个概念,女权主义作者们则反复、连贯地对之进行改写、挑战、拒绝直至推翻重建;“两性公共空间”的第三种形态在两份由满族知识分子创办的女报中得以体现,即女性知识分子是如何建立明显有别于男性知识分子的论述,并且在一些少数场合直接公开批评男性话语;民国早期的妇女商业期刊中男性作为编者的能动性及他们行使的话语权以及女性作为作者的主体性之间的张力和角逐形塑了 “两性公共空间”的第四种形态。

以“两性公共空间”为经线,四类不同的女性期刊为纬线,便可粗略钩织出男女知识分子在清末民初书写妇女/女子问题 (the woman question)这一关键议题所涉及的一系列重要主题。这些主题涵括才女文化、女子教育、女权主义、民族认同、女子卫生以及女学生等方面。遵循这一研究和分析思路,我发现有关女子问题的书写是带有特定性别指向的。当然,如前所述,性别化书写并非总是遵循“男性书写主导—女性书写反抗”的二元模式,正如四种“两性公共空间”所示,两性书写充满了张力和博弈,而这一复杂的过程却展现了女性书写者试图以各方式去扩展她们在以男性文化为主导的知识生产空间中的论述和话语权威所作出的持续不断的努力。虽然她们依然是属于少数的受过良好教育的精英知识分子,但是她们为让女子跻身公共话语空间,成为这一空间合理、合法的绘制者和界定者所作出的尝试和功绩不可抹灭。

曹老师与林存秀老师都提出了关于这些女性书写带来的实际传播效力和启蒙功效的问题。这两个问题问得特别好,涉及到期刊的阅读受众和女性书写的影响力等问题。清末发行量最大的《新女界杂志》单期最好的销售量为5000份左右,民初的《妇女杂志》每期刊行量最高的时候可达几万份,这些刊物的读者男女兼有(《妇女杂志》每期最高的发行量约万份,但由于当时一份报纸供几人传阅的风气,其实际读者数可能要翻上几番)。诚然,这些期刊的女性读者数量不多,而能够直接触及的下层妇女数量可能更加有限。但我并不认为这便可得出这些刊物启蒙功效和传播效力有限的结论。如前所述,这些刊物的诞生为女性提供了一个在公共的政治、经济、社会生活、以及性别问题等领域发声和创作的宝贵试验场。启蒙确实主要是意味着上层精英的声音“向下”伸展,但是一些新出现的如新式女子教育、女子权利、女子国民等论题即便对受过传统精英教育的才女闺秀也依然是新鲜的。她们亦是被启蒙的对象。更加需要指出的是,这些早期女性期刊涉及的方方面面的问题在五四时期有关“妇女问题”的讨论中得以复现,可以说是间接地促进了王政所言的五四启蒙运动中新一代女性的诞生与成长(见Wang Zheng, Women in the Chinese Enlightenment: Oral and Textual Histories, Berkeley: University of California Press, 1999)。

我十分赞同曹老师所提到的要考虑到启蒙路径复杂性的问题。以1898《女学报》中关于书写体例的文白之争为例,主编薛绍徽关于使用白话文的倡议,缘于她已意识到女界在当时国族主义话语框架下已逐渐被男性知识分子建构为一个矛盾体。一方面,梁启超等改良知识分子认为整个女界是蒙昧无知的、需要被改造的客体,另一方面女界又被认为是可以从根本上缔造新世界的主体。在这群男性知识精英的笔下,无论才女闺秀抑或是下层妇女都是被批判的对象。薛绍徽显然对这种将女子与国族兴盛建立因果联系的言论不满,如我在书中第一章所示,她一方面为才女文化正名,另一方面提倡白话书写,亦认为有必要同广大女界联合起来。虽然以白话文书写的提议未能完全付诸实践,精英知识女性的身份认同却逐渐发生改变——从阶层认同走向性别认同。我在书中第二章对女权主义刊物中“女界”的分析充分展现了这种转向。在这些女权主义刊物中,女性的书写策略发生了很大变化。白话写作大量涌现,被用在演说、史传、甚至是社说等专栏中。在这些留日女学生的女权书写中,白话写作不再是为了宣扬民族主义这一功利性目的的工具,也不再是一种仅限于下层社会和妇女的文体,而是被发展为一种有效宣扬女权观点和言论的的带有性别指向的书写策略和方式。1898《女学报》中裘毓芳、康同薇等改良知识女性对白话写作的疑虑在这群女权主义书写者笔下烟消云散。

1898《女学报》

曹老师提出的“许多清末民初的中国女报人,在文言和白话之间更加偏向于文言,其背后涉及更深层的近代语言转型”这一观点,我深以为然。她进而认为,1898《女学报》的女作者偏向文言的写作实践,是由于“她们无意中继承了父权文化中的文言‘权威’”,而非源自我在书中提出的这些改良精英知识女性“身份认同更偏向精英男性阶层”这一观点。事实上,我这一论点的提出,是结合了当时女学报的主编主笔们关于“文白之争”这一具体语境。当时薛绍徽等人已经明确意识到运用白话写作,可以启蒙下层女性,而男性知识分子对整个女界的批判,使得她们认识到要联合广大女子,因为她们也是“女界”中的一分子。然而她们又认为在阶层上她们其实与批判女界的男性精英其实是一致的,加之她们身上深厚的“才女”文化熏陶和以及这一传统代表的明显阶层烙印,让她们很难真正做到认同广大女界。所以我认为她们对上流阶层的认同,与精英男性的阶层认同一致。但即便绝大多数主笔依然用文言写作,《女学报》中还是出现了一个纯熟运用白话体写作的女作者潘璇。可见,由写作带来的认同转向在中国女报初生之时便已萌芽。

曹老师还提到了我在书中所谈皆为一些比较著名的女子期刊,较少引征其它“小”材料的问题。对于这一处理材料的方式,我想从以下两个方面作出解释和补充。首先,我认为虽然对研究者而言,有些女子刊物可能确实已经耳熟能详,但并不意味着不能从这些“大”材料中探究新问题。以我第二章中对“女界”的探讨为例,虽然学界对《女子世界》《中国新女界杂志》《天义》这三份女报分别都有很详尽的文本细读研究,但当前并未有研究注意在这三份刊物中,“女界”这一概念的复杂意涵以及“女界”作为一个有效分析范畴的重要性等问题。以“女界”作为分析范畴,可以重新审视二十世纪初期的民族主义和女权主义、女子与国族之间的复杂关系等议题。第二个原因依然与我写作本书的初衷有关,我试图找出一条可以连贯分析不同类型女子刊物的新途径,而非仅专注一份刊物并以此作辐射和延伸。我认为这样做可以避免仅以专注一份刊物带来的枝蔓过多等问题,当然也会不可避免地失去一些有趣的材料。曹老师提了一个很好的建议,她提到运用更多的、甚至互为矛盾的资料去梳理和展现“女界”这一概念的多面性,我觉得是一个很好的可供后续研究的视角。

我提出的“两性公共空间”研究方法,是试图对清末民初的几个重要类型下的主要女报和期刊进行较为系统的研究和重新解读材料的一次理论和方法论尝试。之所以强调“两性公共空间”,目的是为了凸显性别与国族议题交织下两性书写之间展现的互动和张力,确实,我们应该避免以目的论的视角去从历史文本中强行搜寻女性的能动性,但也不能任由这些幽微的、艰难的女性意识和主体性凸显的时刻掩埋在历史的洪流中。最后,我要再次感谢两位书评人的宝贵意见和批评,期待广大读者的批评与指正。

《妇女时报》第一期封面,1911

在我们的后续讨论中,曹晓华老师提及,晚清白话文报刊资料中存在男性作者模仿女子口吻进行如演坛、白话演绎这类贴近白话的书面写作的情况。曹老师指出, 这类白话政论文写作的一个明显特点是,男性主动用白话讨论女性议题;改换人称,用敬告姊妹们或者我的姊姊妹妹们,虚构出一种集体身份;有意使用方言词、语气词,用一种聊家常的口吻而不是说教的方式行文(参见曹晓华《晚清白话报章与现代女性意识的萌芽(1898-1911)》,即出)。曹老师提供的材料和视角对我们从更广阔的晚清白话文书写的大背景下去看待白话文与性别化写作这一议题十分有裨益。从曹老师提供的视点出发,或许有更多论题可供讨论和发掘,例如,男性用女性化口吻进行白话书写的情况有多普遍,主要涉及的关于女子问题的议题有哪些,讨论有多深入,在这些书写中是否体现出明显的认同女性的倾向(除去行文开篇经常引用的“同胞姐妹”称呼之外)?

以本书选取的材料来看,我认为晚清女子报刊中女性白话政论文写作已经达到一个较为成熟的高度。以《中国新女界杂志》为例,女作者们比较纯熟地运用白话文深入讨论男女平权、女子国民等议题,有些作者甚至能用具有文学性的白话语言去演绎和书写女子传记。在她们的讨论中,我们可以看到强烈的女性集体身份认同或者是一种缔造新的女界身份的强烈愿望(更详细的有关晚清女报中女子白话文书写的讨论,参见拙文 “Feminism in the Vernacular: Baihua Writing, Gender, and Identity in Late Qing China,” Twentieth-Century China 45, no. 1 (2020): 85– 104)。