评展|美术馆里的“打卡人”与“观展人”

去美术馆看展览,已经成为了当下文化休闲生活的一部分。是什么会影响你选择看一场展览?看完展览是否会有触动?或有不吐不快处?《澎湃新闻·艺术评论》(www.thepaper.cn)评展栏目,以亲身观展体验和独立视角,评点近期展览。

此次评点的有“激浪之城:世纪之交的艺术与上海”(UCCA Edge)、“秘境:秘鲁安第斯文明探源”(首博博物馆)和朱利安·奥培在伦敦匹茨汉尔庄园的个展。展览虽然古今中外面向不同,或以新千年上海当代艺术发展为线索,或试图呈现秘鲁古代文化,或以当代艺术对话古老建筑,有共同指向如何激荡观者的共情?而在美术馆中,面对越来越多的“打卡人”,“观展人”与美术馆该作何解?

本栏目欢迎投稿,投稿邮箱:dfzbyspl@126.com,邮件标题请注明“评展”。

地点:UCCA Edge(尤伦斯当代艺术中心上海空间)

展期:2021年5月22日—7月11日

点评:虽说将上海当代艺术的20年浓缩于展览之中,有些言过其实,但的确带来了一波“回忆杀”,彼时上海艺术场馆极有限,看到记忆中的作品不由感慨时间的变化。但场馆中充斥着打卡拍照的人,在一次次被打断的看展思绪中,美术馆如何平衡作品、“打卡人”和“观展人”的关系?

评星:三星半

UCCA天台户外展览项目,看到的是2021年的上海

“激浪之城:世纪之交的艺术与上海”刚落下帷幕,作为尤伦斯当代艺术中心上海空间(UCCA Edge)的首展,直至展出最终日,依旧人流涌动。

展览以世纪之交的上海为背景,展出了不少国内当代艺术家近20年前的创作,以及延续至今的新作,无论是作为城市史、艺术史、还是个人创作史的脉络,都能寻出线索,尤其看到季瑞在21世纪初《魅影上海系列》中拍摄的孑然立于废墟之上的“钉子户”构成的奇幻风景对比UCCA天台上所见的城市天际线,似乎20年城市的变化浓缩在照片和现实中。

展览现场,季瑞的《魅影上海系列》

虽说将上海当代艺术的20年浓缩于展览之中,有些言过其实,但的确带来了一波“回忆杀”,彼时上海艺术场馆极有限,上海双年展尚在南京西路的上海美术馆举行,也还不似现在般晦涩难懂。再次看到当时令笔者记忆的作品,惊喜之余,也感慨时间的变化。

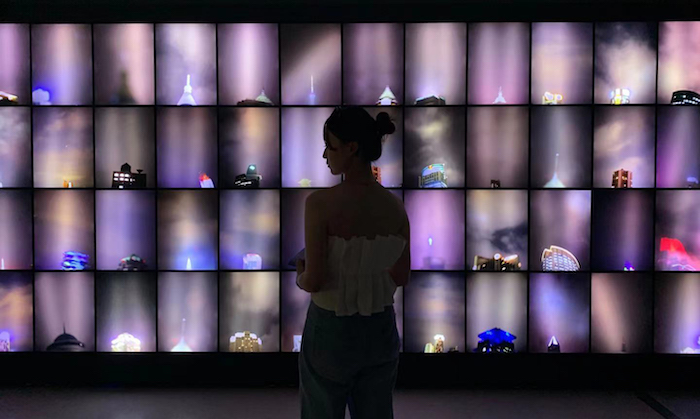

比如,施勇的《“引力”——上海夜空》(2003-2004),拍摄的是夜晚城市高楼顶部的光,近20年前,最初看到这件作品时,感到的是城市发展的缩影、看到城市的高度不断被刷新;如今在光怪陆离的灯光中,读出了更多象征的含义。

施勇的《“引力”——上海夜空》,的确出效果,让人不自觉地进入海市蜃楼般的都市幻像中,成为作品的又一种诠释。

但面对作品感怀时光之时,忽见几位观众以施勇的灯箱作品为背景,互相拍摄剪影,且有穿着爆款吊带装露诱人小蛮腰者,让人一度不知是应该看脸看腰还是看作品,只好惴惴逃离。

拾阶而上,再遇“故人”,胡介鸣的装置《1999—2000传奇》,作品记录了在世纪之交的24小时,艺术家尽可能采集到的电视和互联网上采集到的影像,制作成半透明菲林片。第一次见到这件作品距今已逾十年,当时激发出怀旧感慨的同时,还感受到千禧之年,在网络尚未普及之时人们对各种信息的渴求。然而,此次几乎近不了作品之身,除了能看到宏大的外观之外,细节之处,都被“打卡人”包围,一个个高鼻梁大眼睛,讨论的不是作品,而是拍照姿势和技术,低头看见自己穿着的卡通印花T恤,感到是那么不合时宜。

胡介鸣装置《1999—2000传奇》所表达的是世纪之交的24小时所采集的图像,20年后的“打卡”图像或造就当下的“传奇”。

虽然展览试图回溯2000年,但无论如何2000年是回不去了,即便在艺术的虚妄中。身边过往的时髦人,都疯狂提示这是2021,是网红和流量的世代。展览尾声鸟头的作品无疑像在点题——时间和“青春”都回不去。

观众在鸟头《鸟头世界2019-1》前拍照

看着满堂“青春”的人儿,似乎与笔者心态相当、不拍照打卡的只有一位头发花白的老者,他席地而坐看着展览中一段2000年代初拍摄的纪录片。站在他身后,充满情境感的老式显示屏中出现了年轻的蔡国强,看到他为了呈现完美的烟花效果与各方沟通。最终当烟花从东方明珠球体中四射而出,思绪一下回到2001年的上海,那是当年APEC的烟花,只是当时不识蔡国强。瞬而想到,浦东美术馆正在展出的“远行与归来”,20年前的那场烟花似乎是远行的一个起点。

一位长者在老式电视机前看2000年的有关蔡国强的纪录片

纪录片中年轻的蔡国强。

每当陷入2000年的情境,总会被现实拽回。蔡国强电视图像对面又是无尽打卡的人,他们拍摄的是老式电视机,对所播放的内容并无兴趣。这又是2021,快节奏的生活,让人只看到了形,拍照打卡po上网,拍的是什么,who care? 当然如今当代艺术在做什么也让人一头雾水。

在2000与2021的不断切换中,似乎看到了那个艺术还纯粹的时代,在那个时代,美术馆装满了希望,而非网红;艺术与资本尚在博弈,运作机制还未成熟,一切可能均未散场。

黄永砅,《沙的银行 银行的沙》,2000

走出展览,再看到进门时所见的黄永砅2000年的作品《沙的银行 银行的沙》,作品与上海曾经的租界语境有关,但如今在看当代艺术和网红审美是不是也是一场殖民?(文/IM)

地点:首都博物馆

展期:2021年5月21日—8月22日

点评:155组件秘鲁文物呈现15种秘鲁古代文化,百花齐放的艺术风格展现遥远南美文明跨越3000余年的鲜活历程。除却对陌生地名浮光掠影的印象与浓厚的猎奇体验,观者似乎很难对这些文物背后的历史背景与故事产生强烈兴趣。“大锅烩”似的珍宝展陈似乎很难串联起完整叙事,激荡不起观者的共情。

评星:三星

无袖外袍 印加文化

秘鲁可称为南美洲文明的心脏,孕育出古代美洲大陆三大印第安文明之一的印加文明。普罗大众对秘鲁的想象或许主要来自羊驼,但是秘鲁的彩陶、丝织品、金器等才是极具代表的文物门类。用百余件展品驾驭一个文明数千年的历史自然是值得怀疑的,就如同用百余件不同时期不同文化的文物代表中国,势必会引来熟知者来自不同面向的攻讦。这种珍宝荟萃的展陈思路只能站在大众审美的角度以奇趣与夸张的遴选标准来进行取舍。所以,东西首先要确保好看,因此完满、鲜艳、猎奇、精致成为重要的考量因素,其背后的考古学意义与文化价值往往被低估。

瓦里文化四角帽

“人像”彩陶

对异域观者讨巧似的吸引似乎能够拉拢一波好感,也能激发起许多文学想象。但是,对于触发叩问文明的深刻思索则大打折扣。这种导向使得观者只能纠结于秘鲁人用何种瓶瓶罐罐吃喝,而很难通过这些展品生发出秘鲁人为什么没有造出轮子这样的问题。要知道,高贵的印加帝王能在海拔两千多米的马丘比丘宫殿中倚靠强大的驿站系统,让仆役从海边打捞鲜美水产、在森林采摘新鲜水果在三天时间之内带回供奉享用。如此强大的动因却未能催生劳动人民的无穷智慧,的确令人不解。可惜的是,这些自然而然的困惑很可能被展品以华美外观遮蔽住了。

“外星人”形象的丝织品

西坎文化的青铜器

展签中波澜不兴的说辞很容易使人相信秘鲁文明长期处于一种接近静态的发展状态。为何跨越千年的文物面貌却显得十分类似,难道是秘鲁人太过愚笨,还是太过安逸。我们更容易忽略对金属的冶炼开发利用的其实出现在秘鲁文明较晚的阶段。此前对光鲜亮丽的金银制品只需要较为简单的机械加工,而青铜的诞生及其大规模普及才是一个古代文明强盛的标志。不论对彩陶如何精细的打磨和对造型如何奇谲的改造,都无法实质性的推动社会生产水平。那些光怪陆离的想象倒是契合天堂仙境般的马丘比丘,奇观误国的道理无比深刻,也很难想象一个社会中所有公民都以艺术家的身份而存在。争奇斗艳的彩陶究竟只是一种取悦,还是率性表达,或者是沉痛纪念,难以自问自答。

黄金面具

这些展品对现代秘鲁文化究竟起到了怎么样的塑造作用,我们很难通过“惊鸿一瞥”仓促作答。能让中国观众从了解秘鲁到亲近秘鲁甚至喜欢秘鲁,这种始于官方而落于民间的友好互动交流实在起到莫大的作用。只是,隐隐觉得文物不能如同“吉祥物”一般轻松喜乐,沉重一点未免不好。(文/小郁)

朱利安·奥培在匹茨汉尔庄园

地点:伦敦匹茨汉尔庄园(Pitzhanger Manor)

展期:2021年6月25日—11月24日

点评:匹茨汉尔庄园位于伦敦西部,由新古典主义建筑师约翰·索恩设计修建于1800年至1810年期间,他也是这座庄园的所有人。20世纪以后,这座庄园曾经作为图书馆使用,后经过几次修复,目前朱利安·奥培(Julian Opie)的展览正在其中举行,艺术家简约的作品与庄园建筑的关系也成为展览成败的因素之一,但效果并不尽人如意。

评星:二星

朱利安·奥培的作品与匹茨汉尔庄园建筑

朱利安·奥培标志性女性造型正大步向约翰·索恩的豪宅走去,这个数字时代动画版的平面雕塑与立在都市金融街奥培的雕塑相似,简约、时尚、现代,快节奏。

但当类似形态的女子走入古典建筑中会发生什么?她会被撞到头吗?这栋建筑会在21世纪的节奏中坍塌成废墟吗?朱利安·奥培在匹茨汉尔庄园的展览与其说是一场新与旧的相遇,不如说是一场事故,像是一辆高端跑车撞到一棵百年古木上。

约翰·索恩是法国大革命时代一位鬼才,他为古典建筑注入了活力,创造出浪漫的感觉。他也是装置艺术的先驱,曾在伦敦南部的杜尔维治美术馆 (Dulwich Picture Gallery,开馆于1817年)中建了一座陵墓;还把他在林肯(Lincoln's Inn Fields) 的联排别墅变成了一个氛围灯火通明、带有超现实主义意味的博物馆。

展览中,虽然可以感受到朱利安·奥培对约翰·索恩的哥特式口味做了让步,他以一些金属框架搭建出葡萄牙中世纪塔楼、狗狗、小鹿等元素,虽然显得有些牵强,但也还算因地制宜。

为与建筑有关,艺术家将葡萄牙中世纪塔楼、狗狗、小鹿等元素引入展览。

但展览的核心作品,是奥培将一个法国小镇以 3D 建模的视频呈现,但建模方法如同他的人物一般简化,房子是简单的,窗户是空白的,街道是贫瘠。让观众感受到似乎陷入了 1990 年代早期的虚拟艺术阶段的空洞。让这件作品空洞的原因还不单是技术上的缺陷,更多的是情感上的空虚。

展览一同展出的还有同一个半抽象小镇的两幅大型背光画,这似乎是艺术家正在和自己玩游戏,他把一个真实的地方变成了抽象的模型,像是一个关于表现的实验,让人感到冷酷而讽刺。

也有观点认为艺术家想要表达的是疫情期间无人的恐怖街道,但笔者并不这么认为,这更像是旧世界的艺术,却被认为是带有艺术家标志性的简化图像。

展览中,奥培电脑建模了一个法国小镇,却像是90年代的技术。

虽然还有观点解释是这个看似模版的可能是艺术家的乌托邦或反乌托邦,但其充其量只是一种商标,艺术家似乎把描绘世界的兴趣转化为同一种风格,他将所看到的一切都变成了“奥培风”,但这种风格却在庭院中达到了最低点。

历经两百年,约翰·索恩的想要诉说的似乎还在庭院中徘徊,但当下奥培的作品却没有留下痕迹。(文/乔纳森·琼斯;译/小松)