讲座丨南亚和东南亚的伊斯兰文学网络

本文整理自2021年5月6日于北京大学静园二院举行的主题为“南亚和东南亚的伊斯兰文学网络”的学术讲座。主讲人罗妮特·里奇(Ronit Ricci)为希伯来大学亚洲研究系与比较宗教研究系Sternberg-Tamir双聘讲座教授,兼任亚洲研究系系主任,主要研究方向为印度尼西亚历史与文化、爪哇与马来文学、南亚与东南亚伊斯兰文学网络,以及殖民时期的亚洲流放者与离散群体。本次讲座基于Ricci教授的专著《翻译伊斯兰:南亚与东南亚的文学、皈依与阿拉伯文化圈》(Islam Translated: Literature, Conversion, and the Arabic Cosmopolis of South and Southeast Asia)。该书曾获得美国亚洲研究学会(AAS)2012年度的Harry Benda(东南亚研究方向最佳专著)大奖。讲座由东南亚系助理教授谢侃侃主持,国别和区域研究专业助理教授张忞煜、清华大学历史系副教授曹寅作为与谈人参与了讨论。

讲座海报

伊斯兰教在南亚与东南亚的传播

伊斯兰教在印尼-马来地区的传播是一个复杂的进程,学术界对其进行的讨论也从未停止。学者们基于考古挖掘、旅行日记和地方编年史提出了许多理论,用以解释伊斯兰教在上述两个地区的传播及各地居民的皈依过程。约公元7世纪,伊斯兰教就已经在东南亚出现。10至12世纪,使用阿拉伯语姓名的使节就曾拜访过苏门答腊的三佛齐王朝,但该地区却没有马上变成伊斯兰教国家。直到13世纪,苏门答腊北部发现的墓碑表明该地已处于穆斯林统治之下。14世纪,伊斯兰教传播到马来半岛东北部、文莱、东爪哇和菲律宾群岛南部等地区;15世纪传播到了马六甲和马来半岛的其他地区。到15世纪,中爪哇和东爪哇的大部分沿海地区都成为了穆斯林聚居区。通过将这些历史证据综合,可以发现,伊斯兰教的传播是一个缓慢和渐进的过程,并且在一些地区仍处于进行中的状态。

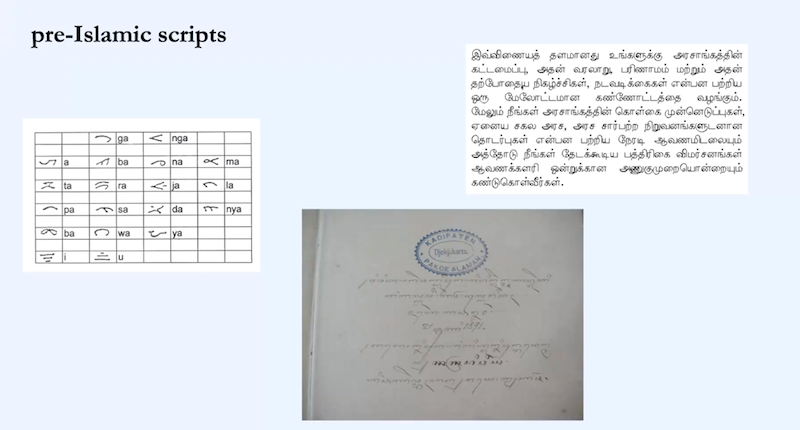

从左至右依次为采用阿拉伯语字母拼写之前的马来语、爪哇语、泰米尔语

研究南亚地区的学者指出,伊斯兰教大概从8世纪起直至葡萄牙殖民者到来就一直存在,在马拉巴海岸(Malabar Coast)、科洛曼德海岸(Coromandel Coast)等地尤其活跃。商业贸易对于伊斯兰教的传播具有重要的作用,一些地区的海岸市镇和港口也因此成为伊斯兰学习中心。由于伊斯兰教和重要的朝圣地亚当峰(Adam's Peak)的关系,斯里兰卡也居住着众多泰米尔穆斯林(Tamil Muslim)。伊斯兰教徒认为,亚当峰是第一位人类先知亚当被驱逐出天堂后坠落的地方。进一步关于伊斯兰教在该地区传播的证据来自于游记,尤其是马可波罗(Marco Polo)和伊本·白图泰(Ibn Battuta)等著名旅行家的日记。

南亚及海岛东南亚地区的沿海地区曾是印度洋贸易网络的一部分,通过海洋贸易,文本和共同的观念得以通过穆斯林商人、朝圣者、士兵进行广泛传播。比如,16至17世纪,爪哇北岸的万丹苏丹国与来自科洛曼德海岸(Coromandel Coast)的穆斯林商人有密切的贸易往来。贸易对伊斯兰教在南亚和印尼群岛的传播具有重要的作用。除了贸易网络之外,南亚和东南亚的穆斯林还建立了其它联系,如共同的朝圣地、遵循相同的教法(沙斐仪派Shaffi)。另外,泰米尔纳德邦、苏门答腊、爪哇三个地区的伊斯兰经学堂也有很多共同点。在殖民时期,这种联系主要通过殖民地种植园劳工、殖民地士兵、流放人口延续下来。形式繁多的联系为“文学网络”(Literary Network)的出现奠定了基础。

文学网络与阿拉伯语文化圈

旅行、商贸、苏非主义(Sufi Brotherhood)等网络通常被认为是伊斯兰教在南亚和东南亚传播的基本途径和兴盛基础。然而,里奇教授认为,有必要在此基础上增加另一层网络,即一种宽泛意义上的“文学网络”。该网络涵盖了故事、诗歌、编年史、宗谱等文本;包括由听众、读者、译者、抄写员构成的文学活动参与者形成的共同体;还包括共享的知识宝库,即不同地区穆斯林共享的文本、口述材料、诗歌艺术、文体类型所共同构成的知识宝库,这种知识网络增强了他们的跨地区身份认同。里奇教授从阿拉伯语的地位和共享的文本切入,强调了这一文学网络多重要性。

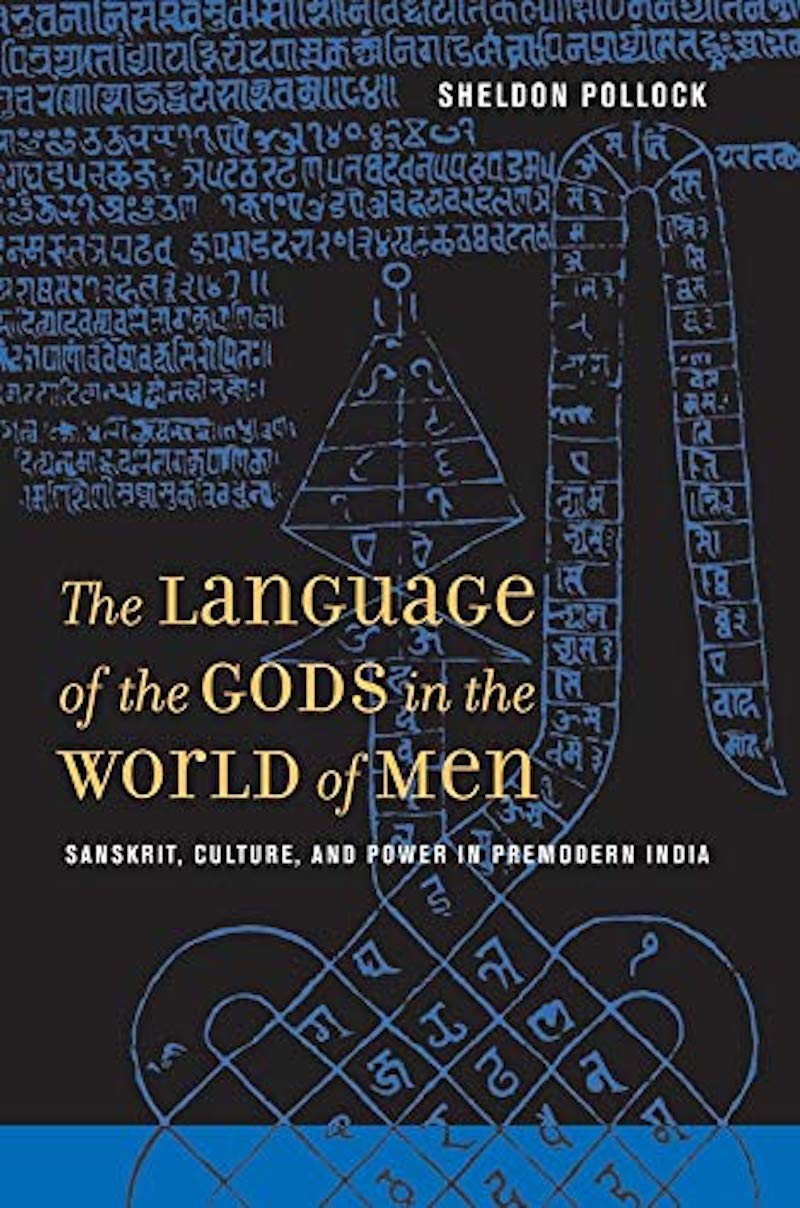

如何思考语言和文学在南亚和东南亚文学网络中的作用?南亚研究者、梵学家谢尔顿·波洛克(Sheldon Pollock)在《人世间的诸神语言:早期印度的梵语、文化、权力》(The Language of the Gods in the World of Men: Sanskrit, Culture, and Power in Premodern India)一书中所提出了“梵语文化圈”(Sanskrit Cosmopolis)的概念,为里奇教授思考相似的南亚和东南亚伊斯兰化以及语言和文学在其中扮演的角色提供了灵感和框架。波洛克认为,公元300至1300年间,南亚次大陆和东南亚区域构成了一个共同的文化圈(Cultural Sphere),梵语在其中扮演了独特的地位,梵语文学作品也促进了地方语言文学作品的出现。里奇教授借用了这一概念,认为在“梵语文化圈”之后,阿拉伯语在南亚和东南亚崛起,成为了一种重要的跨地区语言,形成了一个“阿拉伯语文化圈”(Arabic Cosmopolis)。通过阿拉伯语,伊斯兰教对泰米尔语、马来语、爪哇语产生了巨大影响,同时,使用这三种语言的地区与之前的“梵语文化圈”是有所重合的。

《人世间的诸神语言:早期印度的梵语、文化、权力》

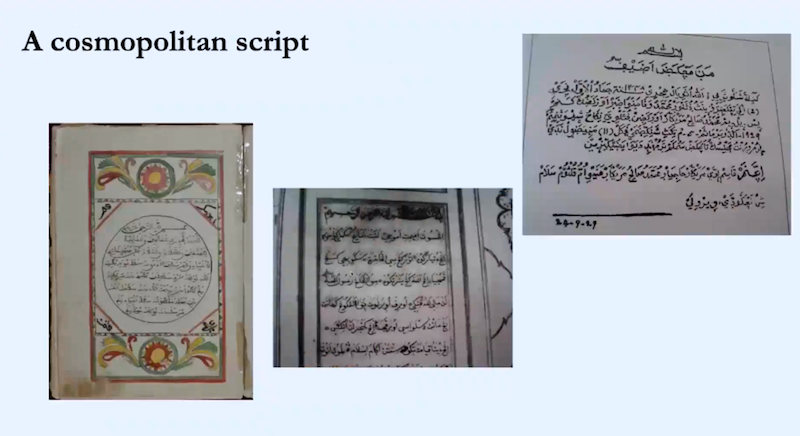

要思考阿拉伯语在南亚和东南亚的地位,就必须考察阿拉伯语在穆斯林世界中所具有的特殊地位。阿拉伯语被认为是一种完美的语言,通过阿拉伯语,真主的神谕才得以传达。《古兰经》在理念上被认为是不可翻译的,以阿拉伯语书写的文本具有崇高的地位。南亚和东南亚的穆斯林也不例外,他们对阿拉伯语怀有同样的崇敬之情,都利用阿拉伯字母改写自己的语言,建立学习阿拉伯语的机构,借用阿拉伯语宗教术语和日常词汇,用阿拉伯语祈祷,并接受阿拉伯语的文学。如图三所示,马来、爪哇、泰米尔等地方语言中都曾出现基于阿拉伯语字母的拼写方式。如果我们不熟悉阿拉伯语,会以为它们全部是阿拉伯语。事实上,图中分别是以阿拉伯语字母书写的马来语(Jawi)、爪哇语(Pegan)、泰米尔(Araputtamil)。这种以阿拉伯字母创造性的拼写地方语言的方式各具特色,不仅使得书写、拼读变得更容易、方便、准确之外,还具有重要的象征意义——阿拉伯字母为地方语言赋予了某种权威,使得这种“神圣”的语言可以让伊斯兰教徒们感到自己更接近真主。

从左至右依次是以阿拉伯字母书写的马来语、爪哇语、泰米尔语

阿拉伯语对南亚和东南亚地区语言具有深远的影响,但施加影响的路径是通过与当地语言的结合而非取代当地语言。虽然在南亚和东南亚地区有许多阿拉伯语文本,当地经学院也开设了阿拉伯语课程,但与中东不同的是,阿拉伯语并没有成为南亚、东南亚地区的主要语言,也不能认为本土文学(以爪哇语、马来语、泰米尔语等语言创作的文学)是在阿拉伯语的影响下才得以兴起。但是,阿拉伯语却深刻地影响并重塑了南亚和东南亚地区的语言和文学实践。除了使用以阿拉伯语字母为基础的拼写系统,这三种语言里还充满了阿拉伯语词汇、习语、故事。当然,文学网络不仅仅与使用了多少阿拉伯语词汇有关,也与传播的作品类型和形式有关。在这个文学网络中,常见的传播作品类型包括各种语法书、道德规范,神学著作等。

2007年一位印尼艺术家所描绘的阿卜杜拉·伊本·萨拉姆Abdullah Ibnu Salam,其形象和耶稣十分相像

《千问书》

《千问书》(The Book of One Thousand Questions)是伊斯兰教经典文本,在南亚、马来、爪哇地区广泛流传,也为学者们提供了一个绝佳的视角来探讨伊斯兰化、宗教皈依、文学翻译之间的关系,以及文学网络在其中扮演的角色等问题。

《千问书》讲述了公元7世纪阿拉伯半岛一位叫做阿卜杜拉·伊本·萨拉姆(Abdullah Ibnu Salam)的犹太教领袖以一系列关于仪式、历史、信仰和神秘主义的问题挑战穆罕默德先知的故事。穆罕默德先知依次对其问题进行了答复,随后,这位犹太教领袖被先知的智慧折服,并皈依了伊斯兰教。故事的框架是犹太教领袖提出问题,穆罕默德做出答复。这种一问一答的形式具有较大的灵活性,问题和答案可根据传播地的语言、文化、民间故事进行改编。如图四所示,阿卜杜拉·伊本·萨拉姆被描绘成和耶稣非常相像的人物,同时也被描绘成一名新教牧师(马来语Pendeta),表示在某种程度上和基督教有关。事实上,在《千问书》的许多印尼语版本中,犹太教和基督教被混为一谈。此外,这种混淆还体现了伊斯兰教在印尼传播的早期,人们对于宗教和宗教人物形象的不同理解,因为印尼历史上从来没有出现过任何值得一提的犹太人聚居区。

《千问书》被翻译成各种语言,最早的版本出现于公元10世纪前后的阿拉伯半岛。问答录反映了伊斯兰教早期的传统,因为犹太教领袖向穆罕默德请教问题的故事类型在此之前已经出现在《圣训集》和《古兰经》注释中,甚至可以追溯到伊斯兰教的早期历史。这种故事类型表明,伊斯兰教作为一种新型宗教在阿拉伯半岛出现时与犹太教之间存在竞争关系。《千问书》于12世纪早期被翻译成拉丁文,后来又从拉丁文翻译成欧洲各种语言,如荷兰语、德语、法语、葡萄牙语、意大利语等。在被翻译成欧洲语言时,它常常与《古兰经》装订在同一书卷里,暗示它是一部重要的宗教作品,赋予了它在穆斯林世界所不具备的权威。16至18世纪,《千问书》又被翻译成其它语言,包括波斯语、土耳其语、乌尔都语、巽他语、布吉斯语等。可以看出,《千问书》跨越了不同的地理和文化空间,被不断地讲述和复述。在所有这些语言中,作品的标题、篇幅、问题数量和一些主题元素都随着传播地点的改变而改变。

在南亚和东南亚流传的《千问书》翻译版本虽然具有类似的故事、情节、人物,但也有很大区别。比如,在爪哇语版本中,文本上通常没有日期,也不署名,这反映了典型的爪哇文学的特点。此外,爪哇语译本特别强调神秘主义的教义,以至于在19世纪末,原作中的犹太教领袖由一名穆斯林领袖(Guru)替换,以指导其信徒。这种转变体现了宗教论争内容的变化——宗教形成之初,论争介于犹太教与伊斯兰教之间;而到19世纪末,论争的焦点则存在于穆斯林群体内部,重点讨论作为穆斯林和爪哇人分别意味着什么。

在泰米尔语中,只有16世纪基于波斯语创作的一本《千问书》流传至今。它和马来语、爪哇语版本的不同之处在于,泰米尔语版本的《千问书》表达了穆斯林少数群体的观点。这一少数群体在16世纪葡萄牙统治下经历了一段艰苦的岁月。对比之下,马来语中流传下来的《千问书》有许多不同的版本,这说明了其故事在当地很受欢迎。大多数马来语版的《千问书》把故事的起源归因于穆罕默德先知的叔叔阿巴斯(Abbas)。另外,马来语版本的特别之处在于其叙事使用了不同的体裁,比如传统四行诗(Syair)、宗教经典(Kitab)、传记(Hikayat)等。

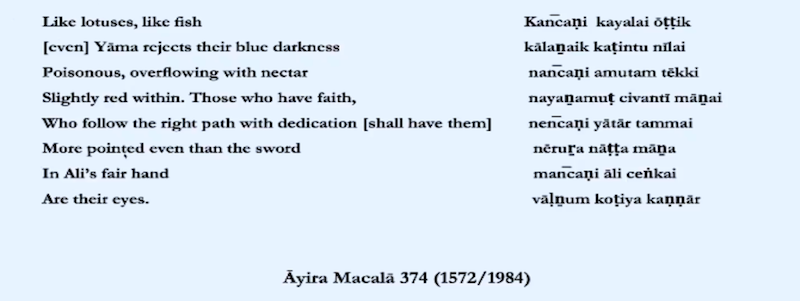

16世纪泰米尔语版本的《千问书》中的一段诗文

里奇教授分别从三种语言的《千问书》中节选了一段向听众展示了不同语言的《千问书》如何在不同的文化背景中传播,及不同版本使用了怎样的文体类型,语言中用到了怎样的意象、修辞等。图五节选自16世纪泰米尔语版的《千问书》。主题“眼睛”直到末尾才出现,这是泰米尔语诗歌的典型结构。另外,诗中还运用了很多体现南亚文化的比喻和意象,如以莲花、鱼眼比喻眼睛,象征美丽。该版本还反映了当时的审美标准,美丽的眼睛应该是内部泛红,眼神比阿里(穆罕默德先知的侄子)宝剑还锐利。这个故事描述的是天堂中仙女(Hurlinkal)的眼睛,指出那些生前过着幸福生活并且捍卫信仰的人去世后,升入天堂后就会遇到这些仙女。

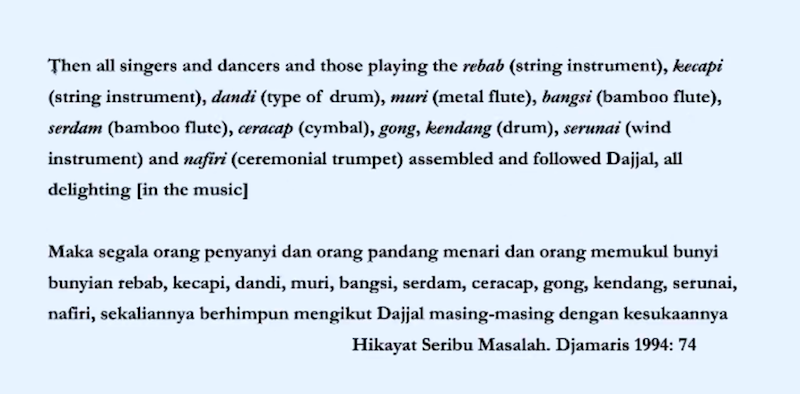

来自于一种马来西亚语版本的《千问书》的一个选段

上图节选的文字充满了各种乐器的名称,体现出马来文化中音乐的重要性,但也可以看出马来人对于音乐的模糊态度,因为上述所有乐器都和麦西哈·旦扎里(Dajjal)有关。旦扎里是一个邪恶的反宗教者,会诱惑人远离真正的信仰。在某种程度上,乐器体现了人们在皈依伊斯兰教的过程中对于音乐的矛盾且模糊的态度。

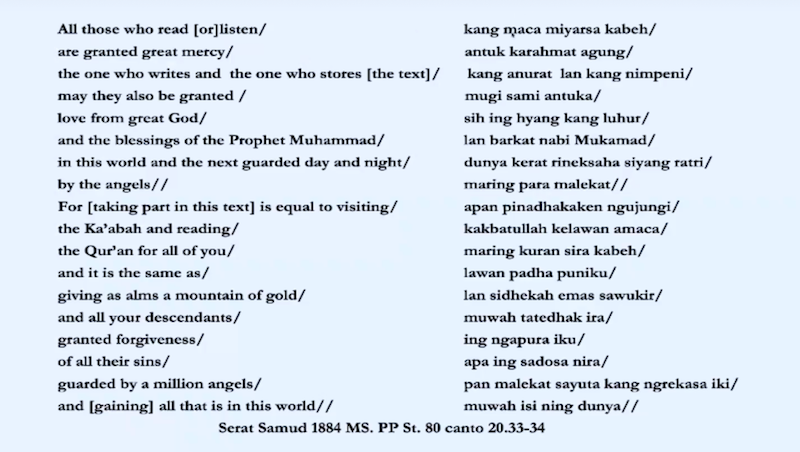

19世纪末爪哇语版本《千问书》中的一段

上图节选自19世纪末爪哇语版的《千问书》,它以适合吟唱的韵文方式书写。这种形式的韵文在爪哇语中被称为Tembang Macapat,至今仍为人们所熟知。不同的韵律和不同的情绪、场景相连,因此韵律本身也是故事的一部分。围绕着唱诵的文本,朗诵者、听众、作词者、抄写者共同参与其中,形成了一个共同体。他们尊重文本传统,并与之产生了紧密的联系。因此,在爪哇语的版本中,大量的阿拉伯语词汇被保留了下来。

《千问书》在不同的语言和文化背景中被不断讲述、复述,使我们得以更深入地理解其传播地区的历史变迁。形式各异的问与答也向我们展示了在特定的时空中,不同的作者将不同的问题视为核心,并通过各种皈依故事指出加入伊斯兰教的缘由。

在南亚和东南亚,伊斯兰化是一个持续却不平衡的进程。《千问书》并不是唯一的伊斯兰文学经典,还有其他文本在这些地区广泛流传。通过文学翻译,已皈依的伊斯兰信众能够重温教义,确保他们的历史叙事方式符合教义;而对于刚皈依的信徒,文学翻译则能够帮助他们理解伊斯兰教义、历史及生活方式。而随着穆斯林群体的壮大,翻译的文本也不断增加,进一步促进了伊斯兰教在世界范围内的传播。