最后的“音乐传教士”,藏在旧货市场里

原创 董宇航 人间故事铺

陈旧的市场里,打口碟店铺的空间并不宽敞,却承载着一个中年男子坚持了十几年的梦想。音乐、摇滚、碟片,这些曾是他的爱好,如今已成为他想要奋斗终生的事业。

人间故事铺

storytelling

D068的门口,坤哥一只手撑着装满碟片的纸箱,随意地站着。以他为原点,向左边看去,D067的刘姐坐在档口门前玩手机,背后的音响放送着港台金曲;往右侧望,连着三家档口卷帘门紧锁,门上贴着写有“旺铺转让”的A4纸。在他身后三四平方的空间里,布满了密密麻麻的唱片,刚好也正是这些装在塑料盒中的圆盘,重重叠叠,铺陈出了他过去的二十年。

坤哥吸了一口烟,吐出的烟雾转眼消散,他说:“有追求的人就是会累一点。”

下午一点多,金黄的日光穿过翠绿的枝叶,洒到盛贤大沙头旧货市场门口的广场地面。一个身穿黑色短袖、牛仔短裤,脚踏一双人字拖、肩背一个黑色双肩包的男人从这里走过。他径直走向市场入口,和门口保安简短地打了招呼。头顶上方的招牌和大幅广告牌,经过了长时间的打磨已经褪色,照应着大大的“旧”字。

盛贤大沙头旧货市场 | 作者供图

走进市场,他穿过一楼被黑人簇拥着的二手翻新手机柜台,走向了电梯口,踏上吱吱呀呀的电扶梯。楼上音响传出的音乐声隐隐约约。

三楼还是一如既往的冷清。守着店铺的老板百无聊赖地坐在门口玩着手机,只有稀稀拉拉几个顾客穿行。他在狭窄的过道中穿梭,拐了几个弯过后,在D068档的门口停下来,取出钥匙。卷帘门骤然升起,摆在墙上货架和地面纸箱中的碟片显现出来。

这个男人人称“坤哥”。D068是他的打口碟店。挨着D068,还有着十几家类似的碟片店,它们彼此临近,相互集聚,共同组成了当今广州打口碟最后的大本营。

坤哥在整理碟片 | 作者供图

“打口碟”,对如今大部分年轻人而言,已经是一个陌生的名词。

唱片时代,欧美大唱片公司垄断着音乐生产端。当他们面对供过于求等情况时,对于库存的光碟,他们销毁以维持垄断。销毁方式一般是锯口、打孔、压路机压毁以及激光灼烧等。这些被销毁的碟作为“洋垃圾”被送进了中国。其中被锯口的碟往往受损程度较轻,大部分可以正常播放,市面上这种碟更为多见,“打口碟”渐渐叫出了名。

被打口的唱片 | 作者供图

被销毁的碟就像是美国“大萧条”时期被倒进河里的牛奶,但不同的是,被倒掉的牛奶不能再喝,而一些被销毁的碟流入中国后却成为了一代时髦青年的 “精神食粮” 。

当时,好奇、迷茫、叛逆的青年们期待新鲜事物,而国内单一匮乏的文化资源难以满足他们。打口碟凭借西方正版的“高贵出身”和低廉的价格,意料之外、情理之中地满足了他们的渴求,并对他们产生了深刻的影响。欧美音乐让他们感受到了遥远的西方世界景观,影响了他们的价值观和思想行为方式。

而那些做打口碟生意的人,曾被称作 “音乐传教士” 。

中国人针对地域形成的刻板印象有时也会很有用。

一见到坤哥,就能判断出他是一个广东本地人——不高的个子,黝黑的皮肤,五分牛仔短裤下,随意趿拉着一双人字拖。

坤哥的家乡在广东汕头。他与打口碟似乎有着与生俱来的命运联结——他出生不久后,在离他家不远的潮阳区和平镇,最早做起了打口碟生意,成为了“中国打口碟之乡”。

在打口碟之前,和平镇做卡带生产批发,在广东很有名。20世纪90年代,被销毁的音乐光碟作为“洋垃圾”漂洋过海来到了中国。它们原本的归宿是工厂,但长期浸泡在音乐中的卡带商人敏锐地发现了其中一些光碟依然能够放出音乐,或许还有商业价值。残缺的碟片填补了国内音乐市场的空缺,“洋垃圾”摇身一变成为了宝贝。和平镇批发打口碟的生意迅速发展,全国其他地方进口到打口碟向和平镇出手,全国的唱片店也都从和平镇进货,和平镇成为了“中国打口碟之乡”。

在坤哥还是“坤仔”的时候,他成为了一名摇滚乐迷。这为日后他与打口碟结缘以及人生道路的选择埋下了注脚。

他有个喜欢唱卡拉OK的叔叔,那时候人们接触音乐除了通过卡带就是卡拉OK。四年级的他跟着叔叔第一次听到了香港摇滚乐队Beyond的音乐。

“那时候不懂啊,就是觉得很新奇,很时尚,与以往听到的歌曲不一样。”Beyond的歌曲在他的脑海中一遍遍回响,他想再多听听。街上有卡带店,他到了店里,却根本不知道乐队叫什么,也不知道歌唱的内容是什么,就只能一遍一遍哼着调子给老板听。此后,他在摇滚乐的世界里越陷越深。为了多买几盘卡带,他每个寒暑假都去打假期工赚钱。

Beyond的卡带 | 图源网络

到他读高中的时候,便携式卡带机在学生中间很流行,学生们听着当时主流的音乐并彼此交流、互通有无,慢慢地,当时流行的中文歌就都听过了。

坤哥说,这些听过千百遍的歌,对当时的自己的吸引力越来越小。

而此时,“新欢”恰逢其时地出现了。

高二的某一天,朋友拿来一张卡带,略带神秘地说:“来听听这个,这个好听。”坤哥接过放进卡带机听了一听,却发现进入耳朵的音乐并不像朋友描述得那么“好听”:耳机中传出来的音乐无比嘈杂,各种乐器发出的声音混合在一起,加上歌手近乎尖叫的尖锐歌声,让人觉得刺耳、难受。

但这一张卡带因为与以往听的歌大相径庭而有着极大的震撼力。无聊的时候,他也拿出这张刺耳卡带试着听一下,或许是摇滚乐的魅力显现出来、打动了他,他慢慢听进去了之前觉得刺耳、难受的音乐,并为之着迷。

这就是他欧美摇滚乐的启蒙。卡带里那支制造噪音般音乐的乐队,叫Guns N' Roses,翻译过来叫“枪炮与玫瑰”,俗称“枪花”。

枪花的唱片 | 作者供图

坤哥有亲戚在做着卡带生意,高三每逢节假日,他就到亲戚的店铺里“寻宝”。当时主要听的是迈克尔杰克逊、麦当娜这些时下最火的欧美流行歌手的歌。回忆起来,他说:“那时候听歌哪像现在这么容易,很多卡带都是断的,你要自己接。”

但“艰苦”的条件非但没有挫伤他的积极性,反而使得他在音乐世界越陷越深。到处搜寻、东拼西凑,最后费劲接好的卡带播放出完整的歌时,那种激动是无可比拟的。

在沙滩上被海水浸湿过脚的孩子,就会畅想在无比辽阔的大海里遨游。对于坤哥而言,这个遨游的机会很快就来了。

开门后,坤哥将装满光碟和黑胶唱片的纸箱搬出来,摆在过道上。再把重叠起来的塑料凳一个个拆开,随意摆在店门口。接着,他会去楼层公共的饮水点接一杯水泡茶。每当进到新碟的时候,他会将新碟一张一张编号分类,然后拍照,发到朋友圈。空闲时,他就坐在门口,呷着热茶,跟店里的熟客或邻档的刘姐他们聊聊天。

时至今日,这个潮汕男人说话的口音依然是“广普”和京味儿的结合体,比如翘舌音的字他会说得特别夸张,很多南方人学着说北方话时都是如此。

当初的他可能很难想到,二十年后,北京口音和打口碟,成了北京在他身上留下的最后印记。

2000年的夏天,一封轻盈的邮件寄到了坤哥家中。这是一封录取通知书,来自中国政法大学——国内最顶尖的政法高校。背负着一家人厚重的期待和祝愿,南方少年心怀憧憬北上远赴京城。

按照预想,学成归来的他大概率会成为公检法系统或者律师行列里的中流砥柱,成为一个所谓的“成功人士”。而这些如云缠雾绕一般附在他身上的幻想,在四年后消散殆尽。毕业回到广东的坤哥,驻扎在了广州,成了一个打口碟老板。

中国政法大学 | 图源网络

看似颠覆性的变化,也有着它日积月累的发展过程。坤哥的转变,要从他与打口碟那冥冥中注定的相遇说起。

21世纪初是打口碟的鼎盛时期。光碟渐渐取代了卡带,成为了人们的新宠。作为全国文化中心的北京也是中国摇滚乐的发源地和大本营,打口碟生意更是如火如荼,尤其是在高校集聚的五道口,汇集了一大批打口碟店铺。坤哥到北京不久,就成为了那些打口碟店铺的常客。

同样来自潮汕的坤哥和打口碟在遥远的北方相遇,从此再也分不开。

“每周都要去啊,每次都会买一两张。”从政法大学到五道口有一个多小时车程,但丝毫不能构成妨碍他每周前去的理由。丰富的碟片将摇滚乐的世界完全敞开在坤哥面前。从此,淘碟成为了他最主要的课外活动。

“那时候已经可以买到没打口的碟子了,就是原盘。”原盘是乐迷眼中的至宝。原盘来源复杂,部分原盘与打口碟一起被走私到了中国,也依然被笼统地冠以“打口碟”的头衔。其中有的被精明懂行的商人筛选出来,摆在货架的显眼处;有的则依然同残破的打口碟共处在拥挤的纸箱中,静待着被有缘人经过一张一张、一箱一箱地漫长找寻后发现。

“我要的碟一般都是好的。”而好碟的价格自然就高出一截,“一般就七八十嘛,再贵一点,上百的也有。”坤哥读大学时一个月生活费能有1000元,而当时我国人均全年可支配收入不超过4000元。充裕的生活费足以让他衣食无忧,但因为碟片,他过上了节衣缩食的生活:“我每次买一两张,一个月买三四次,生活费还剩多少?”

五道口附近打口碟店 | 图源网络

学期内与摇滚乐和碟片日夜相伴,寒暑假回家非但不是远离,反而是更加投入了打口碟的怀抱。坤哥的一个姐姐在广州卖打口碟。寒暑假的大部分时间,坤哥都呆在店里帮忙打理生意。

四年过去了,毕业的他没有选择留在北京,而是南下回到了广东,决定开打口碟店。

顶尖法学生毕业去开打口碟店,这在所有人看来都是一个荒诞的决定,坤哥的家人旗帜鲜明地表达了反对意见。

坤哥说:“稍微跟我接触过的人就会有一个感觉,我喜欢做的事,最后几乎不会有什么变化。”

高考后,坤哥怀着对正义与公平的向往,选择了法律专业。但到了大学他发现,老师们一大半上课都是满口干巴巴的主义、教条、理论,“他妈的完全不知道要讲什么”。他觉得教育应该是启发性的、引导学生思考致知的,而不是将呆板的知识一股脑儿地灌输给学生。在他的印象中,最好的老师是高中的数学老师,“他每堂课只用一半时间讲课,剩下的时间随便你干吗,但他就是可以保证每个学生都听懂。”

走近人生岔路口的他也开始思考未来的走向。如果顺着给定的、符合社会期望的路走下去,他可能会像大多数同学一样,当一个法官、检察官,或者律师。但这不是他向往的道路。“我个人还是比较喜欢自由、喜欢民主的。在单位,你不会做、不想做、觉得不好的事情,也不得不去做,意义在哪里呢?”

于是他开始思考另一条路。充满热情、叛逆、自由的摇滚乐才是他本能想要靠近的东西。卖打口碟可以自由自在,可以沉浸在音乐的世界中。而他四年的淘碟生涯和帮亲戚经营打口碟店的经历,使他成为了内行,对于这门生意的经营,他比在校学了四年的法律更为精通。即便从经济的角度来说,这个生意也很值得做:那时候的打口碟生意是方兴未艾,有利可图,几乎稳赚不赔。

倔强的坤哥最终成功地坚持着自己的想法,开启了迄今为止依然坚持着的事业。

慢慢地,时间滑到了三点多。碟片店都开门了,陆陆续续有顾客来往经过,周末的时候顾客会更多。他们时而仰头打量货架上的碟片,时而在逼仄的过道小心翼翼地蹲下,在装着黑胶唱片的纸箱里翻找。这是一天中碟店生意最好的短暂时光。

这样的境况,很容易让坤哥回想起十多年前在岗顶的“梦幻时光”。

2004年,坤哥的打口碟店在岗顶华忆百货开张。他的姐姐当时就在这里开店,大学时寒暑假来帮忙的他早就熟人熟路,因此很快找到了铺面。岗顶位于广州市中心地带,人流量大,并且毗邻暨南大学和华南师范大学,是当时广州最重要的打口碟中心。

坤哥回忆道:“华忆百货三楼上,鼎盛时期有四五十家卖碟的店,一层楼全是卖碟的。”

虽然刚开店,但他直接跳过了摸索阶段,甚至相对于其他碟片商户,他还有独特的优势:自己本身就是资深的摇滚乐迷,更“懂行”。

打口碟店老板经常要去和平镇进货。批发行里,成筐碟片被不加区别地堆放在一起。很多老板并不懂音乐,不“识货”;而热爱摇滚乐、受过高等教育的坤哥则知道哪些欧美乐队是最流行最牛逼的,哪些专辑是当下热门的、是人人求之不得的“尖货”。

坤哥店内一侧的碟片 | 作者供图

岗顶时期的盛况,没有亲历过的人很难想象。周末是碟片店生意最好的时候,学生和上班族放假有了空闲,就会来买碟。店主们也到周末才把新进的碟摆出来。碟店一般上午十点、十一点才开门,店主去的时候,门口已经排起了长队。装碟的纸箱一摆出来,“那些人马上在纸箱里翻,一找到新碟就拿在手里,因为你不拿在手里,放下来就给别人拿走了。”

“因为那时候是空白,这些人家里什么碟都没有,什么碟他都需要,一看这张我也没有,那张我也没有,这样他就会经常来逛、经常来买。”

甚至一些明星音乐人也会来淘碟。坤哥提到,现在香港著名的歌手张敬轩就曾经到他的店里来淘碟。生于广州的张敬轩当时还没有大红,来的时候戴着帽子,选了一堆碟后说:“你也不要给我算太贵,你知道我不会讲价的。”

“很有意思。”坤哥笑说,“人家现在当然不会再来了,他来的话保镖粉丝会把我们这里的小过道堵得水泄不通的。”

近两年大热的五条人乐队,两位成员仁科和茂涛在成名之前曾长期居住在石牌村,从那里到华忆百货三楼步行只需要十多分钟,几乎可以肯定,这两位也是打口碟店的常客。

但在2008年,岗顶的“梦幻时光”戛然而止。

“地产商不准做(卖碟片)了,让我们搬。”打口碟生意本来就一直游走在灰色地带。打口碟进入中国要么是作为“洋垃圾”进口,要么是走私。国家越来越重视环保,严格限制“洋垃圾”进口,同时也强力打击走私。源头出现的危机沿着产业链蔓延到了下游的零售端,碟店也被蒙上了一层阴影,成为了要被擦去的“污点”。

国家禁止“洋垃圾”进口 | 图源网络

这几十家打口碟店,就像是原本长势良好的花草树木,却突然从泥土中被拔出。其中很大一部分还没有找到新的成长土壤就“枯死”了,原店主们有的转行,有的回了老家,其中也包括带领坤哥入行的亲戚。

坤哥本人也像是在打口碟沃土上茁壮生长的树木。卖碟让年轻的他赚到了钱,更重要的是,这是一种他想过的生活,他做着自己热爱的事情,为有着相同热爱的人们服务着。一旦离开这片沃土,树木要在何处继续生长?莫非是归于自己曾抵制过的体制内的“水泥地”?

于是坤哥打算继续做下去,他和剩下的一些店主找到了盛贤大沙头旧货市场,在这里重新落地生根。

大沙头成为打口碟店新的据点也并非是偶然。早在20世纪90年代,大沙头沿江路就有人摆地摊卖碟。这些地摊还培育出了一个独特的群体——公交司机发烧友群体,这在其他地方是没有的,只有广州有。因为大沙头这边有一个公交总站,跑相关线路的司机每天在这里做交接,就会路过逛一逛碟片摊,刚好大沙头也有卖音响的地方,一来二去就想着买一点听听看。久而久之这群人也就变成发烧友了。并且21世纪初,盛贤市场上就有档口销售打口碟,只是相比于当时的岗顶,规模很小,名气不大。

清退和迁移最终使大沙头接棒岗顶,成为了广州新的打口碟中心。一些原本在其他地方经营碟店的商家也迁来了这里,最多的时候,这里的打口碟店一度达到了二十多家。在拥挤逼仄的旧货市场里,集群分布的碟店倒也显得热闹,但已经远不及岗顶时期的繁华。

碟店来来往往的人群是潮汐式的,三四点短暂的高峰期过去了,接下来的时间靠着刘姐店里音响放出声音足够大的粤语歌,才能勉强遮盖无人的清净。坤哥百无聊赖地坐在店门口随意地滑动手机,和左右隔壁的店主有一句没一句地谈天。

自从碟店们入驻了盛贤旧货市场,它们的命运似乎也就被大大的 “旧” 字所笼罩着。

近十年来,国家日益严厉地抵制“洋垃圾”、打击走私行为。以往从中获利者受到冲击,首当其冲的就是曾经风光显赫的和平镇。失去了引进打口碟的渠道,和平镇的打口碟批发行业却没有做好转型的准备,因此受到重大打击,迅速消失殆尽。“和平十年多以前就没做了,一家都没有了。像我们这种也没有,因为它只做批发,不做零售。”现在去和平,看不出一点儿这里曾经是“中国打口碟之乡”的迹象。

和平镇打口碟批发业的终结,也就宣告了全国打口碟生意终将走到尽头。但“百足之虫,死而不僵”,直到今天,很多店里依然有很多打口碟。“进口打口碟的生意早就没人做了,也根本没有进的渠道。现在有的打口的碟主要是以前的存货;要不然就是以前的发烧友,买了几百张碟,现在不想要了,或者买到原盘了,就低价把打口碟转给我们。”坤哥解释道。

失去了打口碟的供应,主营欧美音乐的坤哥,就要走正常渠道,向国外直接订货,“订一箱货,被海关查了该交税就交税啊,送到了运费该是几百块就交几百块,一切都是正规的。”走正规渠道从国外进的原盘,质量比打口碟好得多,价格也是打口碟的好几倍。打口碟视受损程度,价格往往在十块到二十块不等;而原盘的价格往往在六十以上,价格高者能达到三四百。“有些人很久不买碟,再来的时候就说:‘我以前买碟一张才十块,现在怎么随便一张就一百块?’我说现在跟以前不一样了,我进一张就是六十八十,一张卖你八十一百也不过分。”

碟片供应的问题能够解决,真正把碟店逼进陈旧角落的,是飞速发展的网络信息技术。数字音乐的飓风袭来,一波强似一波,卷起小小的打口碟店在空中随风飘荡。

“现在老的那一帮发烧友家里该有的碟都有了,但是新(一代)的一波人又没有接上,所以这个东西最终会慢慢消失。”新一代的年轻人们从小就浸淫在网络中,对他们而言,表示音乐获取的动词变成了“下载”,光碟时代遥远得几乎成了一个抽象的概念。

来买碟的人越来越少。十多年前在岗顶的繁华,现在几乎成了已经不可能复制的神话。靠卖音乐碟片赚到的钱也越来越少,仅仅足以维持收支平衡,幸得旧货市场租金低,提供了一个——尽管狭小的——立足之地。坤哥现在也卖各种各样的电影、电视剧碟片,毕竟相对于有着特定受众的音乐光碟,这些影视剧光碟更满足大众娱乐需求。这些影视剧光碟的版权暧昧不清,但是对音乐光碟,坤哥却可以拍胸脯保证:绝对正版。在生活的夹缝中,他略作妥协,以求保全了信仰。

2020年初袭来的新冠疫情无疑是雪上加霜。店铺很长一段时间不能开张,疫情的全球化蔓延带来的国际封锁隔离也使得进货变得无比困难。“疫情嘛,因为很多(卖碟的老板)是外省的,他们就回了老家了。那时候我也在老家待了半年多。”等到疫情缓和,坤哥的店铺才得以重新开张。

但他发现隔壁有几家档口的卷帘门却一直锁着,再也没有打开。

时间在逼仄的旧货市场继续流动,转眼到了下午六点。尽管天空和阳光依然很明亮,但在一个小时以内就会暗沉下来,并逐渐滑向黑夜。这一天顾客并不多,碟更是没有卖出几张,又到了快关门的时候。

销售碟片对坤哥而言,从来都不只是一门生意、一个职业。如果不是因为热爱摇滚乐和碟片,他当初大概就选择了另一条截然不同的道路,行业滑入困境的时候,也可能像其他店主一样选择尽快逃离转行。

他在D068倾注了很多心血。几平方的小档口,被碟片塞得满满当当。他将这些碟片按照时代、风格、乐队逐一归类,整齐地摆放在墙上的货架上。地上还堆放着好几个纸箱,里面也密密麻麻地装满了碟片。“说不上一个具体的数目,还有很多没有拿出来。但是店里的话,几千张是有的。”

有的来淘碟的人喜欢自己搭个小板凳坐在纸箱前埋头翻碟;而另一些会告诉坤哥自己想要哪个乐队的专辑,坤哥几乎不需要反应时间,就能从货架上取出这个乐队的全部专辑。琳琅满目的碟片难免让人眼花缭乱,坤哥就会笑眯眯地提醒:“你慢慢想,想到了其他乐队就告诉我。”有时候,坤哥还会主动提议和顾客加个微信,“想到了想买什么碟就告诉给我,我可以帮你找。”就连那些极为冷门的专辑,只要加上了坤哥的微信,几乎没有找不到的。

人们在淘碟,坤哥为顾客找碟 | 作者供图

坤哥自己也是碟片的发烧友。近水楼台先得月,他曾经选择开打口碟店主要原因就是能够一直听自己喜欢的音乐。现在数字音乐大行其道,但他很少上网听歌。“因为自己有这个资源嘛,就没有必要去上网听。手机上放出来的歌跟光碟放出来的歌听起来还是有很细微的差别,有追求的人就很注重这一点点差别。”

他吸了一口烟,吐出的烟雾在空中升腾,接着说:“有追求的人就是会累一点。”

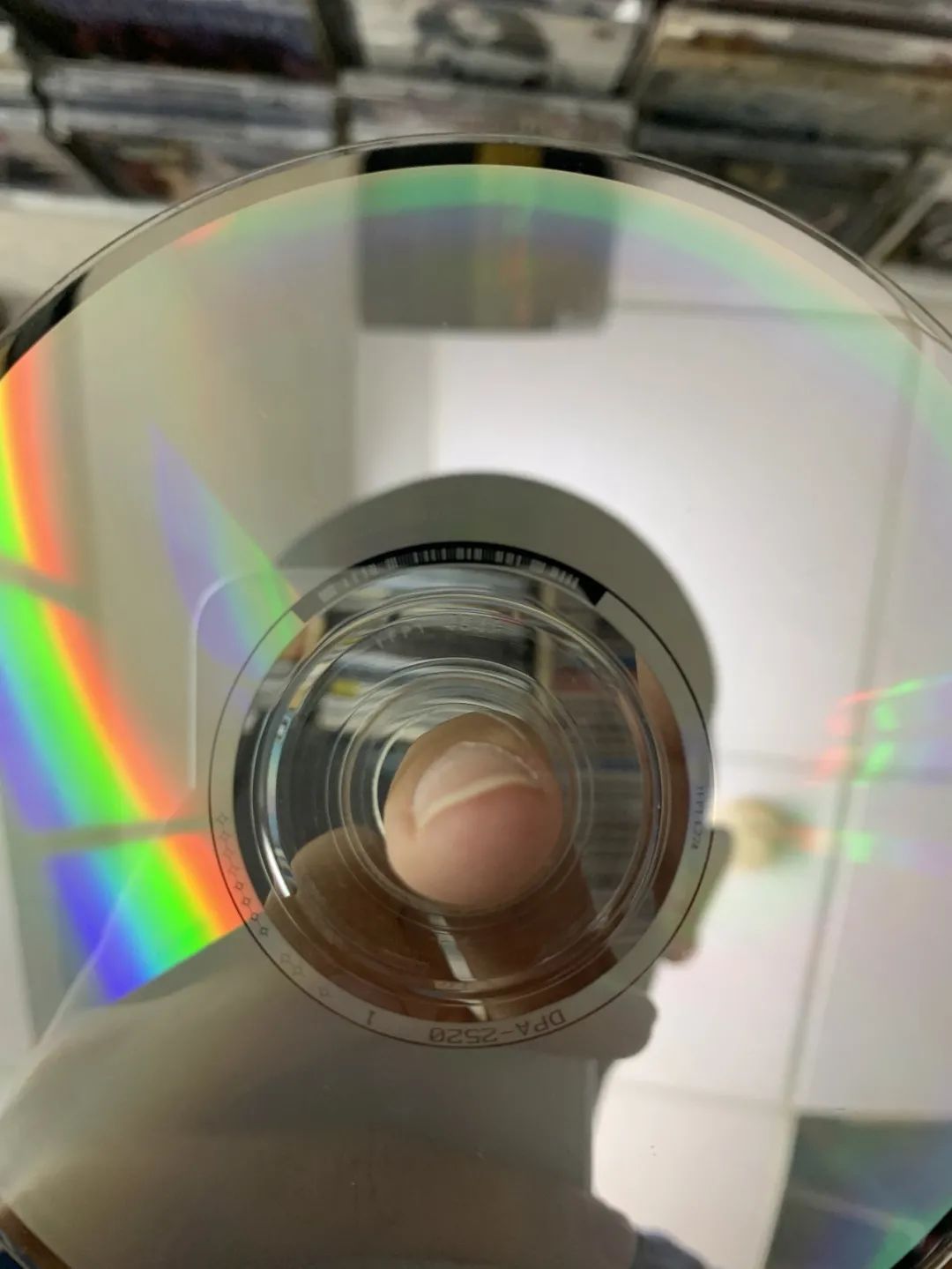

坤哥对碟片的研究其他人望尘莫及。“初版原盘”是光碟中最顶端的存在,关于如何鉴别,坤哥积累了深厚的经验。比如,在碟片的内圈常常有一环条形码。“这是93、94年过后才有的,以前没有。如果一张94年以前的碟有这个码,那它就不可能是(初版的原盘)。”

坤哥甚至可以通过观察碟面刻纹来判断光碟的生产厂家、生产时期。比如,同一张碟,第一版的时候是A公司生产的,过了一两年生产第二版的时候,可能同一家公司的生产设备更新了,或者换了一家生产厂家,刻制出来的碟片纹路就有不同。“我一眼就能看出来。”这个中年男人得意地说。

光碟碟面 | 作者供图

现在,旧货市场三楼这些做了几十年生意的卖碟片的阿姨、阿叔们,也可以对“Oasis”“Blur”“Dire Straits”等经典的摇滚乐队侃侃而谈。向顾客推荐肖邦的第二钢琴协奏曲的同时,音响里放出来的可能是Leonard Cohen的歌,但是他们承认自己懂的都只是皮毛,公认“阿坤”才是真正懂行的,遇到自己拿不准的新碟,他们还是会找坤哥请教。

碟片作为中介,让有着共同信仰的人们走得更近、联系更紧密。

彼此认识了十几年的打口碟店主们,熟悉得就像街坊。在坤哥店铺隔壁的D067档口、主营港台音乐的刘姐说:“我97年就开始做(打口碟生意)了,01、02年就跟阿坤认识了,因为他读大学的时候放假就到他姐姐店里帮忙嘛,大家慢慢就熟了。”

做了这么久生意,很多熟客和坤哥也都混成了朋友。经常有从学生时代就开始买碟的熟客过来逛逛,从货架上取出一张碟播放,与坤哥相互递烟。烟腾雾绕间,音乐声中,几个人用粤语大声交谈,哈哈大笑。坤哥说:“大家都这么熟悉了,你过来就算是不买,坐着聊聊天也蛮好的。”

互联网把碟片店逼进了角落,但同时,网络又给了它们前所未有的“出圈”机会。有自媒体以大沙头打口碟店为对象写了文章,收获了不少关注;小红书等平台上有人分享和介绍大沙头的碟片店。过时的光碟对于没有经历过那个时代、体验过那种文化的人来说竟又变得新鲜起来,很多好奇的年轻人被吸引前来“打卡”。近两年摇滚的“翻红”和国内一些独立乐队的崛起,使得人们对摇滚的兴趣有所增加。作为摇滚乐重要衍生产品的唱片,尤其是黑胶唱片,受到了欢迎。就算没有唱片机,一些新摇滚青年也会购置许多黑胶唱片,作为外化自我认同的身份牌。

小红书上对盛贤市场打口碟店的介绍 | 图源网络

但时代更迭、新陈代谢是不可逆的趋势。大部分错过了摇滚乐巅峰时代的年轻人,对摇滚乐并不感兴趣。新奇感也不能让更多的年轻人成为碟片发烧友。坤哥自己也没能把对摇滚乐的热爱传递给下一代:“家里人都不听,小孩也不听,他觉得太吵了。不过不听也没事,这些东西毕竟也只是一个爱好。”

打口碟店会在什么时候消失?这个问题还看不到答案。坤哥以前从没打算过转行,2008年的迁徙风波、日益冷清的生意、身边接连歇业的店铺,以及新冠疫情的重创,都没能让他彻底锁上门。现在依旧如是。他说:“我再干十几二十年,就五六十岁了,到时候就退休了,你说我是不是把一辈子都交到这上面了?”

“音乐这个东西要有人带,一带就一堆都起来了。”为了证明这句话,他举了一个例子,或许可以看做他以后理想的生活状态:“以后退休了住回老家,在家里装很好的音响,然后也很好客,很热情地邀请邻居街坊来家里听,那久而久之这些人可能也会自己买碟买设备来听。不是说他的文化程度多高,真正听懂了歌在唱什么,而是人有这个乐感,可以被音乐打动。”

碟片终会消失,但摇滚乐不会。在数字音乐时代,依然有着一代又一代的年轻人被摇滚乐这种充满激情和力量的音乐感染,成为其忠实的拥簇。曾经作为“音乐传教士”的打口碟店主们或许不再会有继承人,但一声声富有节奏的敲打或弹拨、嘶吼或吟唱激发的澎湃热情却可以在任何一颗心中升起。

在坤哥收拾背包,快准备关门的时候,又有个年轻人来到坤哥店里淘碟。他仰着头对着墙上的货架端详了一会儿,突然抽出一张Neil Young的唱片,又对着外壳背面的歌单看了一阵,然后取出碟片,放进播放器里。吉他弹拨中,悠扬的歌声响起:My my hey hey, Rock N' Roll is here to stay,it's better to burn now than to fade away(我的歌迷们,摇滚将继续存在下去,与其苟延残喘不如纵情燃烧)。

他最后买下了这张碟。

题图 | 图片由作者提供

配图 | 文中配图来源见图下标注

(本文系“人间故事铺”独家首发,享有独家版权授权,任何第三方不得擅自转载,违者将依法追究责任。)

互 动 话 题

对打口碟的喜爱,对摇滚乐的热爱,深深影响着坤哥,让他一头扎进碟片生意里,在时代和经济的波澜下坚持了十几年,并准备一直坚持下去。

原标题:《最后的“音乐传教士”,藏在旧货市场里》