许渊冲:这么老的少年

2017年中秋,96岁的许渊冲还是一个会在晚饭后骑行半小时的“年轻人”。当晚,他选择了一条新修的小道。月色很美,淹没他,也淹没前面的坡道。半小时后,车子摔倒了,他被送往北京海淀医院。

出院后,许渊冲再不能骑车。坐在扶手椅上,他微瞪着双眼,向众人回忆:月光如水,从某种意义上,摔得还蛮美的。

追求美,哪怕有摔倒的风险,美总是更重要的,似乎是许渊冲这一生的写照。

17岁考入西南联大,成绩排在外文系前列,翻译讲究三美:“音美、形美、意美”;1970年代把毛泽东诗词译成英法文,站在大太阳底下被批斗,原因是不同意用分行散文的方式进行翻译,坚持更“美”的韵文——他一边被暴晒,一边琢磨怎么翻译《沁园春·雪》;1990年代翻译《红与黑》,全书最后一句“Elle mourut”,几乎所有译文里都是三个字,“她死了”,许渊冲的版本却是“魂归离恨天”,引来同行间持续数年关于“真”与“美”的争论和批驳……

生命的最后几年,许渊冲还在推进一项“长跑计划”:百岁前译出莎士比亚全集。他深夜在朝南的房间手写出一页,次日下午走进北屋录入电脑,每日如此,雷打不动。

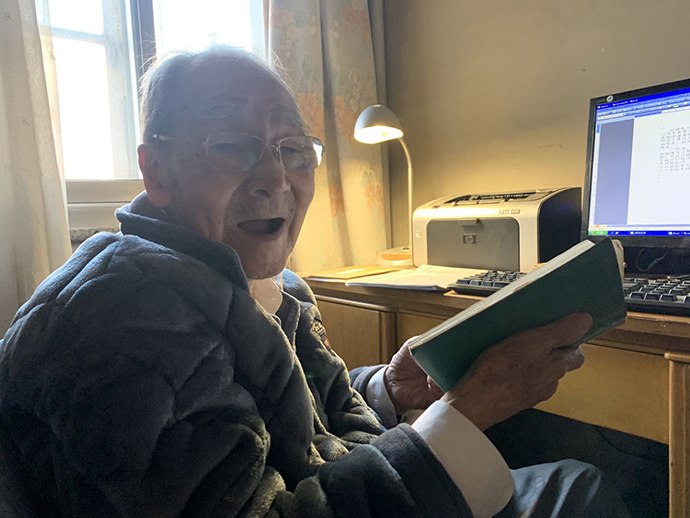

许渊冲在工作间翻译。本文图片均为纪录片《这么老的少年》工作照,朱允拍摄。

2017年起,纪录片导演朱允开始跟拍许渊冲,以一个“90后”青年的视角进入另一个“90后”老人的世界。

第一次拍摄,因为要赶着翻译他的莎士比亚,许渊冲把朱允“赶出门外”。到后来,两人成了忘年之交,交往一直持续到最后。

在朱允的眼里,许渊冲“炽烈,蓬勃,张扬”,总在捕捉新的东西,这些即使在年轻人身上也少见。

许渊冲在家中看足球比赛。

纪录片拍了三年,朱允最后定名为《这么老的少年》。两个月前,在许老的百岁生日宴上,她播放了预告片。遗憾的是,主人公已等不到正片——2021年6月17日上午,翻译家许渊冲在北京的家中逝世。

许渊冲生前,有一个轮班照顾他的人组成的家庭群,朱允也在群里。群名叫“蛮好嘛”——许老的口头禅。

尽管是相隔遥远岁月的两代人,但朱允觉得,她从许老那里获得了力量。

儿童节前,朱允和许渊冲最后一次见面。

【以下为朱允口述】

译者的时差

2015年夏天,为拍摄一部关于汉语言文化传播的纪录片,我第一次走进许爷爷位于北大畅春园的家。他是这个领域的大人物,屋子却小得出奇。不到七十平的居住空间被分成三个卧室,一间朝北两间朝南。过道逼仄,挤不进一只稍大的三脚架。

许爷爷和夫人照君到晚年作息拉得越来越远,几乎活成两个半球的人。他们各自住在朝南的两个房间,除了必备的桌椅,密集堆放的“书”是两边唯一的家具。北边那间宽度不足两米的小房间被当作工作室,一条沙发配两只座椅,后面的桌子上蹲着厚重老旧的台式机,爷爷遵循一种奇特的“欧洲时间”在两边辗转——凌晨三点睡,早上九点起,“午饭”在下午三点左右进行,晚饭后独自骑行外出半小时,八点多开始休,算下来那应该是他的“午觉”。到暮色浓得化不开,他又会“偷偷”醒过来,躬身坐在卧室桌前,开启一天中最重要的时刻——翻译。

照君的房间。

许渊冲在北屋工作间打字。

94岁那年,他为自己制定一项“长跑计划”,要在百岁前译成莎士比亚全集,每日的工作量是雷打不动的一页纸。深夜在朝南的房间完成手写,第二天下午走进北屋录入,循环往复。除了固定时刻响起的键盘声,白天的小屋总会被不同的人声占据。客人们来自五湖四海,带着鲜花和镜头涌入,那时我只是他们中不起眼的一个,拖张板凳坐在一旁,听同行的人和爷爷谈话。担心来人听不清,爷爷说话时总是靠得很近,前倾身子,侧着脑袋,声情并茂,看上去总一副很激动的样子。

此前我很难想象一个九十多岁的老人会有这样蓬勃的生命力,住在简陋的屋子,生活作息和周围世界隔一层时差,张口闭口总是某个文学句法翻译。这些时候,照君奶奶总在一旁微笑着看,嘴唇轻抿,弯着眼睛,眼底满是仰慕。那时奶奶已经八十多,但看上去很精神,我想她年轻时一定是个大美人。

两年后,我接到一个系列纪录片的拍摄任务,负责的那期主角正是许渊冲先生。2017年6月,我带着相机,又一次敲开了那间老屋的门。原计划这场拍摄持续两到三个月,没想到第一天拍摄就吃了瘪。中午时抵达,拍到晚上八点多,爷爷像往常一样去卧房休息,我在房门外等候。三小时后爷爷醒来,不明白我为什么还没有走。隔着半开的门,他说你都拍了我一天了,不需要拍这么多,又问我是在拍什么,我给他解释在拍纪录片,他不明白为什么纪录片要拍他的日常生活,让我走,我问一周来一次好不好?他说不行,你这一天拍得足够了,有很多人拍我,你拍完了,我的生活不能被这么打搅,还有莎士比亚要翻。我只好带着相机灰溜溜离开。走到楼下又返过身来,不死心地张望,暮色四合,整个单元楼都睡熟了,只有他房间里的灯亮着。

再次站到爷爷家楼下是三个月后的中秋,我没有上楼。

这个节日似乎和老人有着天然的关系,他家中来客众多,我找不到理由进入。这趟目的是拍摄灯,拍摄月亮,以一盏灯的明暗作为意象,诠释许爷爷与众不同的作息,是我当天全部的工作量。当晚七点多,镜头对准许爷爷家阳台拍下一组镜头,周围灯都亮着,只有他的房间黯淡。拍完后我到附近吃完饭,慢腾腾往回走,时间近午夜,四围的灯都暗下去,许爷爷家的灯果然亮起来,于是拍下第二组。

正打算离开,却被附近巡逻的保安叫住,对方说:许爷爷九点半出去遛弯,到现在还没回来。我听完也出了一身汗,转身正撞见奶奶从院里出来,警车很快也开过来。跑动中打开的相机记录下摇晃的画面,我们一行人在对面公园南门口发现爷爷。他扶着膝盖坐在地上,自行车摔在一旁,一字一句地向记录案情的民警报自己的姓名:言午许,渊博的渊,冲是两点水加一个中间的中,最近《朗读者》报道了我。

许渊冲出行留影。

病房里的莎士比亚

对于老人来说,摔跤总不是小事。“爷爷许多留法的同学摔了一跤就没了。”奶奶满心担忧地回忆往事。而对于许爷爷,比起身体的衰弱,更怕的是精神上的停滞——病床束缚手脚,他没办法翻译莎士比亚了,出版社的约稿和报纸专栏也只能叫停。好在能做的还有阅读。他躺卧在病床上,朝天花板斜伸出手臂,撑平那几份平日里最爱的报纸——《文汇报》、《参考消息》和《人民日报》,聚精会神盯住一会儿,手臂便不得不放下来,闭上眼睛休息,半分钟后又振奋精神,和被封锁的时间对抗。

后来的日子里,我主动提出给他读报,翻阅报上消息的同时也会分享观点——社会现状、异国见闻、时代政治。他谈起联大的日子,留学的日子,那些饥饿的动荡的岁月,也感慨年轻人现在的好生活……话题频繁跳跃,离不开的依然是莎士比亚。

许爷爷躺在床上用平板看莎士比亚四百周年的晚会,屏幕里声色张扬,他也跟着咧开嘴笑,不一会儿又歪着脑袋睡去。“你去过英国么?”他清醒时会忽然问起。我说出差时去过,他便冒出下一句,“那你去过莎士比亚的故居么?”我摇头。“可惜了,”许爷爷眼底有遗憾,转头又说,“不过也还好,也没啥东西。”我大笑。我们就这样变得亲近,他对我的称呼变成“小朱子”、“小允子”,也渐渐理解了拍纪录片是怎么回事,把它当作一种视频文献,给了我很大的自由。

在病床上躺了十几天,许爷爷被推进手术室。主刀医生姓张,不久前刚在休假中看过许爷爷参与录制的那期《朗读者》,节目里爷爷一身西装坐得笔直,用那副招牌大嗓对着观众说:我的名字已经比名片还要响一些了,名片不送人家也知道!他觉得有趣,几天后接到院里电话,通知院里来了一位非常重要的老人,要准备手术。张医生告诉我们,他当时就觉得电话里听到的名字耳熟,上网搜过才恍然大悟。

后来那场手术是开着古典音乐做完的,他一边给许爷爷背诗一边做微创手术,许爷爷被推出来的时候精神很好,高兴地朝医生歪头笑:太好了,你们太好了,这神刀了!

许渊冲坐轮椅出行。

爷爷年事已高,为继续观察病情,还是被推进了ICU,身上插满管子,监控各项身体指标。病房里有24小时看护,家属通常不允许进入。我依然每天接奶奶从家里过去,守在病房外面看是否需要帮助。等待的第三天,一名护士出来,说爷爷要找“小朱子”。我穿上防护服,接受医护人员的各种叮嘱,心里忐忑不定,想不明白爷爷为什么在这时候找的不是奶奶而是我。到病房里,只听爷爷开口便问,有没有带那张“特别重要的报纸”,我说带了,他要我为他读。

我哭笑不得,只好站在ICU里为他读报。那份报纸按他要求打印成三份,一份给奶奶,一份送去北大,一份给我。报上有他登载的一篇文章,讨论中国古诗的翻译原则——爷爷坚持译者要通晓古诗本意才能进行翻译,并在此基础上驳斥“国外汉学家比国内学者更适合翻译古诗”的观点。护士在旁边催促,爷爷硬是要我给他读完,一边听一边判断文章是不是经过删改。最后几分钟,他又拿苏格拉底、柏拉图和孔子老子作对比,谈起中西方文化差异。我在那一刻感到震撼。躺在ICU病房,他看上去像一台通电的大机器,在对一切都无能为力的时刻,他只需要一个人,而那只是一个能为他读报的人。我意识到此前我把这一切想得过于简单,只当“读报”是一种阅读行为的辅助,并未意识到对于一位病床上动弹不得的知识分子,这更是一种精神上的诉求。

等爷爷从ICU出来,我主动和他一起翻译莎士比亚的作品《暴风雨》。我没有语言天赋,对翻译也无兴趣,平日里只把英语当成工具,不影响工作就行,做出这项提议只是想给他更多精神支撑。买来2000多页莎士比亚全集,我像看天书一样逼迫自己阅读。翻译比我想象中还要难上许多,文艺复兴时期的古英语加上架空的历史背景让我感到折磨,最后的办法是将所有找到的版本揉合折中,抄写上交,算完成任务。

许爷爷却对每个句子抠得仔细,拿红笔做标注,我从他手里拿回的纸页总是全篇飘红,他一字一句地与我讲解,反复几次,终于还是决定独自继续这项工作,直到几天后出院,他把莎士比亚从病房重新带回家。

自行车不能再骑了,但翻译还要继续。

许渊冲坐轮椅出行留影。

衰老,别离

那时爷爷很老了,屋子也很老了。屋里的陈设基本停留在上个世纪,水泥地面上放着各式木质家具,头顶吊扇摇摇晃晃,电视机看上去很老旧,卧房里立着许多年前爷爷从旧货市场用15元钱淘来的旧书架,架子上堆满了书……

爷爷不排斥衰老,却抗拒衰老为他招惹来的过多帮助。在家里,他拒绝保姆和妻子为自己倒水,拒绝任何人为他调整任何一本书的位置,下楼梯拒绝身后一哄而上的搀扶,饭桌上拒绝同桌的人为自己夹菜,总是趁没人的时候跑去浴室洗澡,每次洗完便像打了一场胜仗。也有些习惯始终无法抗拒——卧室墙头贴的剪报列举五花八门的弱碱性抗衰老食物,比如豆腐豌豆芹菜番薯……他爱吃的依然是芝士蛋糕,瑞士巧克力,250ml的水加三勺糖,也喝得津津有味。

到了那样的年纪,生命剥夺掉他身边越来越多的东西。90岁前他爱游泳,直到被游泳馆馆员出于安全考虑劝退回家,只留下一张早年间的泳证放在工作台上的醒目位置,后来他每天骑车,直到在中秋的月光下摔倒,被医生叮嘱再也不要跨上车座。

失去的是越发重要的人、事、物。出院后爷爷的身体渐渐好起来,照君奶奶却因每天忙于搀扶照料,休息不足,眼见着衰弱下去。

许渊冲在病床前陪伴妻子。

许渊冲在病床前陪伴妻子。

2018年6月,照君奶奶离世,终年86岁,那年爷爷97,衰老和离别早已是他必须习惯,也无论如何无法抗拒的事,只是彼此相伴60年,这场失去还是带来震荡。他低迷了一段时间,莎士比亚也不要了。每天除了看足球比赛打发时间,就是整理屋子里的各种东西。我想这个过程既是他对过往的缅怀和梳理,也是在为自己的离开做准备。只有他自己能整理好自己的东西。

直到把屋子里的东西理清楚,他又回到写字桌前,日复一日地开始翻译。却又有什么变得不一样了。奶奶去世前,他译的是莎士比亚和王尔德,整日潜在复杂幽深的句法结构里推进自己的“百岁大计”。在那之后,他开始接触更多的现当代作品,其中也有一些浪漫小说。目标导向的生活方式彻底崩塌,他不再执着于翻过莎士比亚这座大山,只希望多活一天就多创造一点东西,直到属于他的那场告别来临。

妻子住院后,许渊冲独自过生日。

6月17日早上,我被手机震醒。四通未接来电穿透设定的夜间模式。电话那头一直照顾爷爷的亲人沈迪哭得喘不过气。其实这个场景我已经想象过无数次。过去和爷爷相处时也总是陷入担忧和恐惧里,当他午睡迟迟不醒,当他在卫生间待了太久……

最怕在一些“反常”的时间接到沈迪或者保姆小芳的电话,比如早上七点或晚上十点,每次听都屏着呼吸,如今一切真真切切降临,那样的冲击并非瞬间的刺痛,人不会一下陷入崩溃,等到坐在爷爷家里,许多相熟的人都已经在了,却突然觉得整个环境是空的。没有爷爷在,你会觉得这不是他的家,爷爷的声音太响了。

或许在100这个数字面前,他比任何人都要幸福,大多数人对“寿终正寝”的想象莫过于此。当一个30岁的人面对90岁的人,并不需要去哀怜和同情。衰老会让人变得缓慢,变得脆弱,却也让人看到更多的人生。

《这么老的少年》纪录片官方微博追悼截图。

时间的礼物

回想起来,许爷爷身上最大的特点是他不像一个典型的老人。

炽烈,蓬勃,张扬,这些特点即使在年轻人身上也少见。许多人说他“狂”,他自己也不否认,但他身上有足以支撑这份“狂”的底气和能量——终身学习,永远捕捉新的东西,保持个体精神的笃定和独立,追逐时间,直到生命的最后一刻。

这个世界上多得是隐忍、妥协的人,大多数人畏惧“狂”,也“狂”不起来,而爷爷身上嫁接来自东西方的两种文化气质。他的个性或许并不完满,但自成一派,成就一个特别鲜活的个体。

许渊冲为明信片盖章签名。

系列纪录片中的许渊冲单集在2018年初就已经拍完,此后我和爷爷依然保持紧密的日常联系。相处过程里我动了为他拍摄一部长纪录片的念头,尤其在奶奶去世之后,这个想法愈发强烈。

许爷爷身上吸引我的是信念感,对所投身的事业保持贯穿一生的高投入;是天然的反差张力,物质生活要求极低,而精神世界永远富足。不去在意外界的评价,只关注内在生命力的涨落,以及手头的每一行翻译。即使到暮年,面对摔倒,面对离别,也总有很多自己的事可以做,每天开心地计划着生活,紧锣密鼓地生长。

他活成一面镜子,让我看到真正重要的事情是什么。

在这之后,我变得不会太执着一些东西。工作中,我也曾经是一个很年轻,有好的运气,能积累很多经验的工作者。挂高职,去争取大项目,光鲜亮丽,但现在我更多看到的是年龄和经验带来的不成熟。这些不是挂一个名,或者与人争一把就能实现,我学着不去做一个“急迫”的人,而是真正揣摩人生的质感,用时间去补足。

这些是爷爷留下的礼物。时间的礼物。

许渊冲家中悬挂的一幅字:“自豪使人进步”。