访谈︱施晔:除了房中术,荷兰汉学家高罗佩还研究什么?

【编者按】

前些年,由于古装侦探系列电视剧《神探狄仁杰》的热播,一句“元芳,你怎么看”成了网络流行语,然而很少有人知道狄仁杰作为一名神探的形象,是被一位外国人发扬光大的,而他就是荷兰著名汉学家高罗佩。

随着严晓星编《高罗佩事辑》(海豚出版社,2011年),C.D.巴克曼、H.德弗里斯 《大汉学家高罗佩传》(海南出版社,2011年)等相关图书的出版,作为汉学家而不只是作为小说家形象的高罗佩,也渐渐为大众所熟知。

上海师范大学教授施晔研究高罗佩迄今已有四年,期间还专赴荷兰莱顿大学,追寻高罗佩的足迹,掌握了大量与其有关的一手资料,作为成果,如今她的专著《荷兰汉学家高罗佩研究》也即将由上海古籍出版社出版。

2014年底,澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者来到上海师范大学都市文化研究中心充满古典气息的办公室中,围绕“高罗佩及其汉学研究”的话题对施晔教授进行了专访。本次访谈由于篇幅较长,澎湃新闻将分两次发布,上篇介绍高罗佩的汉学研究及其与中国文化精英的交游情况,下篇围绕高罗佩的奇书《长臂猿考》展开,敬希垂注。

澎湃新闻:您的博士论文研究的是“中国古代文学中的同性恋书写”,而高罗佩正巧也是中国古代性文化研究的开拓者,那么您最早关注到高罗佩是否与之有关?

施晔:我其实早在上大学时就在图书馆里看到过高罗佩的《迷宫案》,是陈来元在上世纪八十年代初翻译过来的一本小说。我记得当时就觉得这本书很奇怪,它不像中国传统的公案小说,又不像西方的侦探小说,这是我最早知道高罗佩这个人,不过后来又忘掉了。

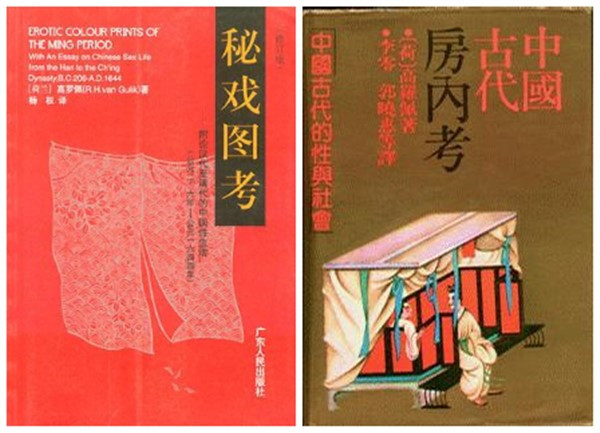

当我开始写博士论文的时候,正像你说的,肯定要遇见他的“性学两考”(《秘戏图考》与《中国古代房内考》),于是我就了解到高罗佩原来还是这样的一个人——算是中国性学研究的开创者了。一般来说中国人对“性”都避而不谈,但像他这样一个外国人能够对此进行研究,而且做得还蛮深,我就对他产生了好奇心。

但是我此后一直没有时间去专门研究高罗佩,第一是为了评职称,要拼命写一些我并不感兴趣的东西,其次就是没有资料,缺少对高罗佩的收藏及其学术研究的深入了解。而且高罗佩的英文版学术著作在国内是很少能见到的,翻译过来的就只有“性学两考”,且有很多的删节,并不完整。

所以一直等我2010年评上教授,有了足够的经费和时间以后,才有可能开展对高罗佩的研究,2011年干脆就到荷兰去了,在莱顿大学待了半年时间,在其高罗佩特藏室把所有藏书都理了一遍,走访了他的家人和传记作者,反正搜集了所有能找到的关于高罗佩的资料,包括莱顿民族学博物馆、海牙国家档案馆。2013年初还去了波士顿大学Muga Memorial Library,查阅了他们收藏的高罗佩档案。经过这些准备后,相对来说我占有的一手资料就比较充足,对做高罗佩研究就很有自信心了。

澎湃新闻:高罗佩对于中国文化无比热爱,琴棋书画几乎无所不通,然而如今他为大众所知的还是他所创作的系列侦探小说《狄公案》。您能否介绍下除了小说创作之外,高罗佩在其他汉学领域的造诣?

施晔:高罗佩一生的研究大致可以分为六个部分,第一部分是中国古琴文化,他的《琴道》出版于1941年,还有《嵇康及其琴赋》,是对嵇康《琴赋》的学术性译注,这两本书是这方面的代表作。而《明末义僧东皋禅师集刊》则是其考察中国琴学东传日本谱系的副产品。

第二部分是性文化研究,《秘戏图考》和《中国古代房内考》是他的代表作,另外他对艳情小说作过校点,比如《春梦琐言》,但是他犯了一个错误,他一直认为《春梦琐言》是中国明代文人模仿唐代张鷟《游仙窟》所写的艳情小说。但其实不然,在我看完这本小说后我觉得它是日本汉学高手模仿明代文人的口吻写的艳情小说。

第三部分就是中国书画鉴赏,其中集大成的作品是《中国书画鉴赏汇编》,很厚的一本书,现在中西书局出版社买断了版权,但是还没翻译出来。第二本是《米海岳砚史考》,对米芾《砚史》的学术性译注。第三本是清人陆时化的《书画说铃》译注。这三本书是他研究中国书画方面的代表作,另外他还研究过中国的砚、墨及民间版画,写过相应的一些论文;

第四部分是动物文化的研究,《长臂猿考》是他的代表作;

第五部分是对密宗神明“马头明王”以及梵文的研究,代表作是《马头明王古今诸说源流考》,还有一本书是《悉昙——中国与日本梵文研究的历史》,《悉昙》这本书出版社已经邀请了北京大学的王邦维教授来翻译。

第六部分就是对中国刑案专书的译介和研究,代表作是《棠阴比事》,我最近正在写关于这本书的一篇论文《高罗佩<棠阴比事>译注 :宋代决狱文学的跨时空传播》,已经写得差不多了。

我想高罗佩的汉学研究大概就是这六个部分,还有其他就是边边角角的,比如说关于“现结芒果”的研究。所谓“现结芒果”是源自印度佛教的魔术,和中国道家的幻术类似,先拿一个芒果核给你看,然后在地上掘个洞放进去,再用布盖起来,然后魔术师在一旁对着树念经,没一会儿,芒果核就发芽了,然后再盖上布再念经,再揭开来看已长出枝叶了,到最后就变成一棵很大的芒果树,树上还能结出芒果来,魔术师还能摘下芒果给你尝,就是这样一种为西方人所熟知的印度传统魔术。

高罗佩研究这个魔术怎么产生的,怎么由印度流传到中国来,然后变成中国道家的方术之一。比如《聊斋志异》里就有讲一个道士种梨(把芒果换成了梨)的故事,还有比如道教八仙里的韩湘子,他能够让花顷刻之间开放,这些故事其实都和“现结芒果”有关系。他能够找到两者之间的关系,我想中国大概少有人会注意到这点。关于高罗佩对这种印度魔术的研究,我很早写了一篇论文《印度“现结芒果树”的佛教渊源及中土流变》,但还在杂志社里等待发表。

澎湃新闻:虽然高罗佩在汉学研究上有很高的造诣,但如今他在中国的知名度很大程度上还是要得益于他的小说创作。您认为写小说和做研究在高罗佩身上是否存在着冲突?

施晔:我觉得高罗佩最大的贡献就是在于走出象牙塔,把小说创作和汉学研究很好地结合起来。他前面拼命在做汉学研究,到人生后半段开始从事小说创作很有好处。哈佛大学东亚语言与文明系前主任伊维德(Wilt L. Idema)教授也说过,“高罗佩在晚年写小说是一件好事,能充分利用他所熟悉的中国文化以及林林总总的中国公案小说,将其学贯中西的渊博知识和研究成果融会贯通于小说创作,他充满灵气的插图极大地增加了小说的吸引力。”

一方面,高罗佩汉学研究的成果激活了他的创作灵感,这方面可以举很多例子,比如《迷宫案》里头的迷宫图案就是他收藏的《香印图考》里面的一幅插画,我翻过这本古书对照过其中的插图,发现是完全一样的。另外,高罗佩儿子说《四漆屏》的灵感就是来源于他家里收藏的一架明代屏风,有一天他在旅途中百无聊赖,就突发奇想,以家里的那架屏风构思新的狄公案小说,于是就有了《四漆屏》。

另一方面,小说创作又激发了高罗佩开辟新的研究领域,就比如性学研究,其实他对性学的研究开始得比较晚,那是因为他的《迷宫案》要在日本出版,日本人为迎合读者口味就想在封面上使用裸女图片,但高罗佩说中国女性都穿得严严实实,没有裸体的可能。但日本人说中国古代就有春宫画,有裸女图,让他去找,结果他就真找到了《花营锦阵》这一套明代春宫图的画版,于是他就开始研究春宫图,这就是中国古代性文化研究领域的开山之作——《秘戏图考》。

高罗佩还经常有意无意地把小说创作作为传播中国文化的一个载体,他在小说中经常植入很多东西。比如说在《玉珠串》里面通过一位云游四海的老道葫芦先生向西方人介绍玄虚的中国道家哲学。还有,高罗佩还在那部小说里把算盘作为主题物进行大量描写,比如算盘是如何构造、如何计算的等等,他在小说中穿插介绍中国文化的内容特别巧妙。这都是前无古人也许后无来者的,也是他作为汉学家最独特的地方。

澎湃新闻:1943年至1946年,高罗佩被派往荷兰驻重庆使馆担任一等秘书,在此期间,他结交了诸多中国的文化精英,当时具体交游情况如何?

施晔:我曾经考证出与高罗佩在重庆交往过的人大概有42位,还有一些我没法确定名字和生平的,便没有列入。最主要的考证依据是别人送给他的书画,根据书画上的题款判断他跟谁来往过。还有藏于莱顿大学东亚图书馆的两本册页《巴江录别诗书画册》,这是当高罗佩1946年要离开重庆时,有很多朋友来送他,他就让这些朋友都在这个册页上面题诗或者作画,因此这两本册页非常珍贵。

当年与高罗佩交往过的名人有著名的书画家沈尹默、傅抱石、于右任,著名的金石学家、故宫博物院院长马衡。高罗佩还参与创建了重庆的天风琴社,于是和很多琴家交往,像徐元白、徐文镜兄弟,杨少五、杨大钧,以及査阜西、梁在平等人。他和冯玉祥也是在琴社认识的,冯虽然是个军人,但很喜欢附庸风雅,所以也参加了天风琴社。

此外还有一些文人,如作家田汉,当年他和郭沫若经常光顾苏渊雷的“钵水斋”书肆,“钵水斋”类似一个文人雅集的文化沙龙,高罗佩经常和在重庆的文人雅士在此诗酒唱和,鉴赏书画作品,风流余韵,传播至今。记得2012年高罗佩的外孙女高若兰和荷兰驻沪领事馆一起搞了一次纪念高罗佩的活动,他们当时邀请我去参加了。现场就有一个小伙子说我外公认识高罗佩,但是没有人理他,于是我就问他说你外公是不是苏渊雷,他很激动地说终于有人知道他外公是谁了。后来我们还一起去看他外婆,百岁老人精神依然矍铄,我问老人是否记得高罗佩,她说记得,“个子老高的,一天到晚抽烟”。

另外,还有著名画家徐悲鸿,他送过一幅画给高罗佩的夫人水世芳,但是由于高罗佩去世较早,水世芳的四个子女都还没有长大,为补贴家用她就卖了很多字画,其中就包括徐悲鸿送的这幅画。

政治、外交方面的人物有郭沫若,当时他在重庆担任国民党军委会政治部第三厅厅长,他当时共产党的身份可能还没有暴露,所以仍在国民党任职,他在《巴江录别诗书画册》里面也给高罗佩题了两首诗。还有比如许世英、王芃生,许世英1936年任中国驻日大使,王芃生任使馆参赞,这些人是高罗佩在日本的时候就认识的,他当时为了学汉语就经常跑到中国领事馆跟他们交流,这时候在重庆他们又重逢了。还有王世杰当时任国民党中宣部长以及外交部长,也喜欢收藏古字画,高罗佩与他经常来往,互相欣赏收藏品。

除此之外,还有写过《中国科技史》的李约瑟(Joseph Terence Montgomery Needham, 1900—1995),做唐代音乐史研究的毕铿(Lawrence Ernest Rowland Picken,1909—2007),以及著有《中西交通史》的天主教神父方豪。太多的人,不再一一列举了。

抗战虽然是中国人的悲剧,但是高罗佩说过要是没有抗战,他不可能有机会在如此短暂的时间内遇到这么多精英名流,因为抗战使这些人都聚集在陪都重庆,抗战给了他一个与中国士大夫文化近距离接触的绝佳机缘。

澎湃新闻:在重庆期间,高罗佩与时任使馆秘书的水世芳女士恋爱并结婚,听说水世芳是张之洞的外孙女?这也是人们谈到高罗佩时经常提及的一句介绍。

施晔:水世芳是张之洞的外孙女,这恐怕是以讹传讹,我至今尚未找到资料证明这一说法。高罗佩的家人还来问过我,说听说我妈妈是清朝某位高官的外孙女,你知道吗?我说连你们都不知道,我怎么会知道呢?

在已经出版的《大汉学家高罗佩传》里面通篇都没有这个说法,还有一个外国杂志《WHO’S WHO IN CHINA》上面有篇关于水世芳父亲水钧韶的文章,介绍他的生平,只字未提他跟张之洞有任何关系,所以我觉得这是以讹传讹。但无论怎样,水钧韶是清政府及国民政府高官,水世芳为名门之后,这点没错。

水世芳是中国传统的贤妻良母,虽然她会说英语、荷兰语、西班牙语,又跟洋人结婚,但是她一生保持着中国传统贤妻良母的本色,以相夫教子为最大的事业,从不干涉高罗佩在家庭外面的事情。或许有人认为水世芳可以帮助高罗佩进行汉学研究,但水世芳说:高罗佩研究的东西我不太了解,太高深了,他对于中国传统文化的修养,包括书法都比我好得多,我只是负责相夫教子。其实结婚以后高罗佩在外面也有一些风流韵事,但是水世芳能忍,一直维持着这段婚姻,从这方面来说她也是一个特别了不起的妻子。

以前我一直不理解为什么高罗佩去世后,水世芳会离开荷兰到西班牙去。有次我就问高罗佩的大儿子威廉,威廉告诉我说她不习惯荷兰的气候,因为冬天特别长,又经常下雨,非常湿冷,对她的身体不好。后来我自己体验了西班牙才知道,西班牙的冬天不冷,穿一件毛衣加个外套就行了,巴塞罗那的蓝天白云让人心旷神怡,所以水世芳就愿意住在那里。我问威廉说那她住在那里一个人不孤独么,他说她才不呢,她很快就跟别人混熟了,有了自己的交友圈,乐不思蜀。水世芳就是这样一个特别开朗乐观的人,她好像是2005年去世的。

上海音乐学院的教授戴晓莲是教古琴的,她曾为了高罗佩收藏的一批琴谱到荷兰去,这批琴谱中有珍贵的孤本《龙吟馆琴谱》。她当时还见到水世芳,我看到过她们的一张合影。

高罗佩和水世芳一共育有三儿一女,大儿子威廉是莱顿大学的教授,搞日本文学研究,二儿子彼特是律师,三女儿宝琳在博物馆工作,最小的儿子托马斯是一位外科医生。