让西方惊恐的中国邪恶博士傅满洲

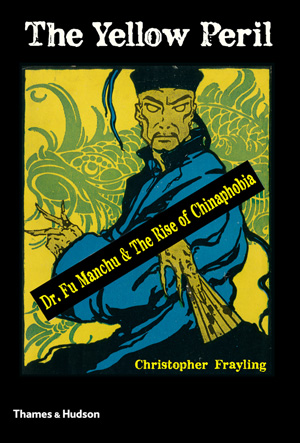

最近,英国文化史学家弗雷林(Christopher Frayling)的新书《黄祸:傅满洲博士与恐华症之兴起》(The Yellow Peril: Dr Fu Manchu & the Rise of Chinaphobia),就是要对傅满洲及其影响进行口诛笔伐。此书的封面借用1913年傅满洲系列第一部美国版的设计:黄黑蓝绿四色,傅满洲怒目而视,面颊深凹,指甲尖长,两撇小胡子,一张黄黄脸,身后有一条绿色的恶龙。为什么要口诛笔伐,因为在弗雷林看来,上个世纪西方恐华症病入膏肓,与这个身穿蓝袍的傅博士大有关系,因为许多无知的西方人,竟然真相信这个虚构的恶棍,就是所有华人的形象代表。

《黄祸》目录后前言前的扉页上,首先列出《韦伯斯特新国际辞典》对“黄祸”一词的两个定义,其一为“东方人的影响及实力的扩张让西方人所感到的危险”,其二为“在西方国家中,东方劳工愿意在更低的工资和更糟糕的工作条件下就业,从而给西方生活水准带来的威胁”。这两条定义之下,作者引用了老舍1929年的作品《二马》中关于西方人对中国城的印象的描写:“中国城要是住着二十个中国人,他们的记载上一定是五千;而且这五千黄脸鬼是个个抽大烟,私运军火,害死人把尸首往床底下藏,强奸妇女不问老少,和作一切至少该千刀万剐的事情的。作小说的,写戏剧的,作电影的,描写中国人全根据着这种传说和报告……”那“……”省略掉的老舍的原文是“然后看戏,看电影,念小说的姑娘,老太太,小孩子,和英国皇帝,把这种出乎情理的事牢牢的记在脑子里,于是中国人就变成世界上最阴险、最污浊、最讨厌、最卑鄙的一种两条腿儿的动物!”

接着是前言,弗雷林首先甩出一个响当当的名字,说这本书早在1995年就开始酝酿了,因为那年7月的一个中午,他在巴黎与萨伊德共进午餐,为BBC广播的一档节目进行交谈,谈话中提到萨伊德1978年的名著《东方主义》。弗雷林指出《东方主义》中有两个空白之处,一是大众文化对东方主义者的偏见的影响,二是关于中国。他说《东方主义》旨在分析中东及北非的情况,而萨伊德看问题,主要以象牙塔中学术界和高端知识分子为视角。在那次会谈中,萨伊德同意电影这一大众视觉艺术具有左右人们观念的强大影响力,他们也谈到傅满洲和陈查理这两个西方媒体中的华人形象,从小在埃及和中东长大的萨伊德说:“我记得小时候傅满洲和陈查理的电影对我的影响,我们实在太无知了。我们和中国人没有任何交流,所以,这些电影也在非欧洲的地区制造了隔阂,最让人震惊的是这些电影制造了一种常态标准,变得不可置疑。”于是,弗雷林觉得自己是给萨伊德填补空白来了,他希望《黄祸》能够像已故学者的《东方主义》挑战西方对巴勒斯坦的误解一样,挑战西方对中国的曲解和恐惧。弗雷林感觉自己像一位勇敢的斗士。

要当斗士,就得树立起一个敌人,敌人越强大,就越能显示斗士的力量。弗雷林的敌人,就是西方的恐华症。

弗雷林认为,西方人对华人一直有着偏执的成见和根深蒂固的恐惧。英国以鸦片战争打开中国大门,并将香港变为自己的殖民地,自然也就给华人移民英国开了一道绿灯。太平天国、义和团起义、辛亥革命等中国本土的动荡让越来越多的华人取道香港来英国,英国的各大城市皆有华埠,华人社区的壮大让英国人感到恐慌。早在傅满洲的形象出现之前,英国媒体就有将华人妖魔化的倾向。

弗雷林指出,英国人似乎忘了是英国人自己在洋枪大炮的保护下把鸦片卖到中国去的,回过头来,当华人移民把鸦片馆开回到英国本土时,反而让英国人如临大敌。在维多利亚年代,鸦片馆就被视为是堕落的恶习,例如1869年,狄更斯写信给他的美国插图画家,邀请他与伦敦出版人一起在警察的陪伴下前去参观伦敦的阴暗场所,其中包括疯人院、收容所和鸦片馆,目的是为他的新作、推理小说《艾德温·德鲁德之谜》(The Mystery of Edwin Drood)收集素材。后来,狄更斯在这本书中对鸦片馆有详细的描述,他也嘲讽华人的面容如同生了“亮闪闪的黄疸病”。

到了爱德华时代,随着媒体对义和团运动的许多耸人听闻的报道,英国人对华人的厌恶和恐惧更为加剧,当时的中产阶级的杂志、花边小报和漫画书中,都充斥着心狠手辣的华人想要摧毁西方的故事。华人的大黑手瘦骨嶙峋,狡猾的黄脸上露着狰狞,刻薄的嘴唇抿成一条细线。1911年,英国内政部居然散发宣传册《华人在英国:日益严重的社会问题》,警告说将有一个“巨大而震荡的世界末日,会决定究竟是白种人还是黄种人将统治世界”。各种小报对唐人街黑暗面的报道更是此起彼伏,在英人眼中,唐人街就是鸦片馆和结帮拉派的犯罪团伙的象征。

就是在这种局势下,三流作家罗默创造出一个顶级华人大恶棍的形象。弗雷林的《黄祸》半本书是在讲述罗默的故事和他对傅满洲系列小说的解读。傅满洲小说系列采用的是当时流行的侦探小说样式,借用了柯南·道尔笔下的福尔摩斯侦探小说的结构,书中傅满洲的对手史密斯(Nayland Smith)是福尔摩斯的侄儿,他也有一位医生Dr Petrie相伴。傅满洲自然就是如莫利亚蒂一样的超级恶棍,他是伦敦所有犯罪活动的罪魁祸首,是黑帮的老大,不折不扣的坏蛋,是“黄祸”所有罪恶的集中化身。但是,这个坏蛋又是智慧超群的,上知天文下知地理,还是科学发明的高手,以他的最新科技来使坏,要动摇整个大英帝国的基石,就连他的对手史密斯也不得不承认:“傅满洲博士是中国人奸诈取巧的绝佳象征,是经过无数代人才能出现的一种现象。他是超级天才,假如他愿意的话,他完全能够带来一场科学的革命。”

罗默下笔所描绘的这个傅满洲当然完全是凭空臆想出的一个概念化的形象,就像作者自己承认的那样:“我因中国而出名,因为我对中国实在是一无所知!”虽然这种小说原本为娱乐而作,但这个邪恶博士的影响却相当深远。

弗雷林继续论证,一战之后,欧洲的电影、戏剧、小说、报纸等都充斥着“黄祸”将要入侵白人社会的恐惧。1929年3月,伦敦华人社团就曾抱怨在伦敦的舞台上,至少有五部丑化华人的戏剧在上演。当时的恐华情绪,几乎达到高潮,华人所受到的歧视,超过所有其他肤色的群体。大洋彼岸也是如此,美国第三十任总统柯立芝(Calvin Coolidge)就曾是傅满洲小说的孜孜阅读者,好莱坞对傅满洲故事也是百食不厌,大片一部接一部,其他的小说、电影、戏剧、音乐、电视、儿童故事等各种媒体中,傅满洲也是常常出现的人物,严肃作家也不例外,美国作家托马斯·品钦(Thomas Pynchon)1973年的小说 《万有引力之虹》(Gravity's Rainbow)中就多次提到傅满洲。

近百年啦,傅满洲一直影响着西方人对中国人的看法,弗雷林在书中写道:“傅满洲仍然最占主导地位,他是人们印象最深的文学中虚构的中国性格,这种中国性格无情、高深莫测、记仇、狡猾无比。在世界各地,要感谢无数的书籍、漫画、卡通、电视节目和电影的功劳,他们设计了一个‘中国性格’的刻板扭曲的形象,仿佛这就代表了所有中国人,这个形象会杀害女婴、会强迫女人裹脚、会施行千刀万剐这一酷刑、会在1900年的义和团起义时屠杀基督教传教士、会以狗和猫为美食、并在近期成了拥有统治全球的共产主义野心的‘觉醒的巨人’。”

要承认,《黄祸》一书确实论据充分,作者对于英国排华的情结以及与之关联的通俗文化史了如指掌,书中的插图就可作证:旧明信片、书籍封面、音乐剧海报、电影剧照、卡通图画、杂志插图、旧报剪贴等等,难怪此书是由艺术出版社Thames & Hudson出版。

《黄祸》让我觉得最有趣的,是对一些英语词汇和说法的分析,许多贬义词都是与华人有关。略举几例如下:“Bowling a Chinaman”,意为保龄球中打一个中国佬似的球,指的是打保龄球时不按常规打出的左手旋转球。“Chinese whispers”,意为不可相信的言传,也就是小道消息。“I wouldn't do that for all the tea in China”,说什么我也不会去干这事。“He hasn't got a Chinaman's chance”,他压根就没有希望。“Chinese torture”,中国式折磨,特别残酷的那种。以“Chink”这个贬义词来指中国人,就像用N字来指黑人一样,这个字可能源于清朝的“清”字。“Mandarin”,原意是指那些做事特别不透明的官僚机构。

至于傅满洲现象是否还有现实意义,作者的回答是肯定的。他认为虽然现代媒体和网络让信息更为流通,但西方人看中国时,潜意识里的偏见仍然很容易抬头,选择偏见的眼光也更容易。中国经济实力的增强、大国崛起的气势,这些都给西方人带来恐惧,英国媒体对当代中国的报道,往往仍然把中国人卡通化。就从语言上来说,学习英文是中国学校的必修课程之一,而英国学校可没有把学中文当成必修课,这也是偏见与恐惧在作怪。

说老实话,在这一点上,我并不同意弗雷林的观点。老舍在《二马》中所描写的马氏父子,他们唯一能借住的房子是在戈登胡同,因为当时只有大英博物院后面一带的房子和小旅馆,是可以租给中国人的。现在,戈登胡同可是伦敦最体面的街区了。什么叫时过境迁,弗雷林似乎不懂。

(作者恺蒂为旅英作家。本文刊登于《文汇学人》2015年1月15日版,澎湃新闻经授权转载。)