马欢——郑和下西洋的穆斯林记录者

“景泰辛未年秋月望日,会稽山樵马欢述。”

明代宗景泰二年(1451年),一位年过古稀的老人在最后一次校对完成后,落款收尾,为自己多年的海上经历做了总结。

这位老人名为马欢,是明朝初年一位出身“回回人”族群的“通事”。这部由他口述、经其同僚抄写的著作,便是后世了解“郑和下西洋”这段历史最重要的一部史料——《瀛涯胜览》。

马欢随舰队亲历过三次下西洋,分别是第四次(始于永乐十一年,1413年,至永乐十三年七月,1415年)、第六次(始于永乐十九年,1421年,至永乐二十年八月,1422年)和第七次(始于宣德六年十二月,1432年,至宣德八年七月,1433年)。在第七次下西洋时,马欢和另外几位穆斯林职官奉太监洪保之命出使麦加,顺道朝觐。

马欢是一名信仰伊斯兰教的“回回人”——即今天回族的重要祖先来源。在明代,承接元代对外交流的“回回人”是明朝重要的少数民族,他们在航海中也有着相当重要的地位。

基于已有的一系列研究,笔者以马欢这样一个少数民族出身的记录者为案例,简要展示“回回人”作为个体和族群在“郑和下西洋”这段大历史前后扮演的历史角色。

马欢的成长背景

首先来回顾马欢所属族群——“回回人”的概况。以穆斯林为主的“回回人”大多祖籍西域,他们的先祖在成吉思汗西征期间被蒙古人从原籍地强制东迁,从而定居中国。

由于教门传统尊重商业,加上日积月累的多民族共同生活使得他们兼通多种语言,这些“回回人”在元朝的商贸与外交中起到重要作用,对中国传统“重农抑商”风气也有所填补,是重要的“中介族群”。随着他们在中国定居,在保留原有文化传承(例如宗教信仰)基础上,“回回人”实现局部本土化,例如汉语姓名和诗词撰写。

元末乱局频发,“回回人”遭到多重迫害,为此他们中相当大一部分人被迫流离失所,成为动荡中牺牲品。明朝建立之后,为了巩固反对异族统治的“大义”,同时承接前朝的合法性,朱元璋采取两种政策:在法理上,他宣称明朝承接了元朝的法统;对留在内地的蒙古人、回回人和其他族群的色目人(例如党项人),采取严厉的限制措施,例如不准他们“自相嫁娶”,要求他们与其他族群联姻。

郑和与马欢这对“回回人”出身的上下级,就在这样的背景下成长。郑和原名马三保,出生于1371年,云南人。14世纪80年代明朝在云南打败元梁王,本地居民遭受相应的报复——有的逃难,例如马三保兄长;有的惨遭阉割,成为各级官府的宦官,例如马三保本人。

马三保被阉割后更名马和,服务于燕王,在姚广孝门下学文。因为这段经历,他在保留穆斯林家族记忆同时,被动接受“三宝”并修习佛教知识,成为宗教边界模糊的典型案例。

朱棣夺位后,他给马和赐姓“郑”,这便是“郑和”的由来。郑和因为遭遇阉割,终身未婚无子,为方便财产继承,在他的请求下过继亲侄为嗣。现今散居中国江南、云南和泰国北部的郑姓回族,有相当一部分就是郑和宗法上的后裔。

后世塑造的郑和雕像,笔者摄于2019年12月,南京宝船厂遗址

马欢,字宗道,籍属会稽(今浙江绍兴),出生于1380年前后,“回回人”出身。马欢常年从事军职,成长于“西域”文化体系中,其汉文书写水平相对同僚较薄弱,以致《瀛涯胜览》实际上是在自己口述后,由同僚协助抄写而成的。

如果不是这场盛大的航海行动,马欢很可能和绝大多数留守全国各地的回回人一样,要么从事“军职”,让一代代子孙相传承下去;要么待在四夷馆,帮朝廷翻译在当时具有广泛流传意义的波斯语;或者留在钦天监,从事天文观测,为朝廷提供可靠的星象分析;抑或与个别“回回人”后裔一样,逐步淡化族群记忆。但郑和远航改变了他的一生,为中国与伊斯兰世界的进一步交流起到重要促进作用。

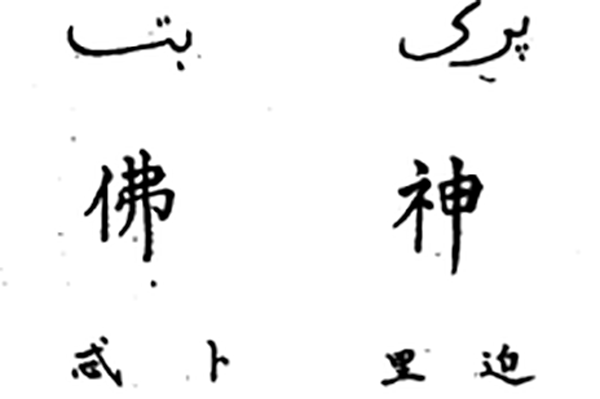

“回回馆译语”,明清时期中国学习波斯语的一个文献资料

马欢的三次出海

永乐十一年(1413年),郑和招募一批有穆斯林背景的随行人员,以此辅助舰队在航海沿线穆斯林国家的外交行动。经历三次出航之后,此次郑和奉诏筹备第四次远航行动。

马欢因“通番语”(包括波斯语与阿拉伯语)被举荐到郑和舰队之中,以通事的身份参与“通译”这项重要工作。在“郑和下西洋”的进程中,翻译官的作用相当大,尤其是通习阿拉伯语和波斯语这两大语言系统。

在中世纪,波斯语是“跨域通用语言”,与今日英语的影响力可相媲美。在明朝,波斯语是法定四种外交语言“回回语”的核心,通过在“四夷馆”开设相关机构,以展开对其他国家的外交工作;

西洋沿途各国的情况有以下几种:一种是国君至国民主体是穆斯林,例如“满剌加”(马六甲苏丹国)、“榜葛剌”(孟加拉)、“忽鲁谟厮”(霍尔木兹)和“天方”(麦加);一种情况是,国内穆斯林比例小、最高统治者也不是穆斯林,但穆斯林在内部扮演重要角色,例如“古里”。

作为“回回人”出身的职官,马欢成长于昔日“回回教门”繁盛的江浙地区,阿老丁等元代“回回长者”的遗留影响还留存不少。对于波斯语和阿拉伯语,马欢都熟练掌握。

在郑和七次出海过程中,马欢参与其中三次:第四次、第六次和第七次。在永乐年间的两次出海(第四、六次),马欢从中国东南沿海一直横跨到阿拉伯半岛边缘。

在爪哇(满者伯夷帝国),马欢指出在爪哇有三种居民:一种是信仰印度教、佛教和当地鬼神信仰的土著;一种是“回回人”,即穆斯林。但根据马欢在文后对“唐人”的描述来看,这里的“回回人”应该是信仰伊斯兰教的阿拉伯人、印度人和波斯人客商,而不是他自己的族群;另一种就是来自中国的“唐人”,即早期华裔。这些华裔大多数是穆斯林:“一等唐人……多有从回回教门受戒持斋者。”他们大多数是商人,一部分人在马来群岛组建成小团体:一方面以自身的宗教信仰赢取其他穆斯林客商的支持,扩充财力;另一方面通过自身的文化记忆,协助明朝在东南亚的行动。

后世描绘的图像,还原全盛时期满者伯夷的风貌

施进卿家族就是早期华裔的典型案例:施进卿一家籍贯中国南方,曾定居占城,后来迁居苏门答腊,是华人穆斯林。由于其在旧港的统治,他们家族被马欢记录进来,成为“旧港国”的重要词条。

路过爪哇和暹罗后,马欢抵达满剌加,即东南亚著名大国马六甲苏丹国。作为明朝在东南亚最重要的合作伙伴和重要朝贡国,马六甲苏丹国一直很重视与中国合作,历代苏丹的更替也如实向明朝汇报。

拜里米苏拉(Parameswara,1344-1414)于1402年成为马六甲首任苏丹,三年后与明朝确认外交关系。至马欢抵达马六甲,苏丹已是拜里米苏拉之子伊斯干达沙(Iskandar Shah,1370-1424)。伊斯干达继位的时候已正式皈依伊斯兰教,从而赢得本地居民支持。因此,马欢写道:“国王国人皆从回回教门。”

马六甲苏丹国曼苏尔沙(1432-1477)墓碑,曼苏尔是伊斯干达沙的曾孙

行至锡兰国(斯里兰卡)的时候,马欢也有实地考察。他把锡兰的一座山山顶上的凹陷解释为“阿聃圣人,即盘古之足迹”。马欢是穆斯林毋庸置疑,但将“阿聃”(即伊斯兰教经典中人类创始人“阿丹”)称为“盘古”,这多多少少也反映出马欢自身文化构建中中国文化的影响程度。此外,马欢对锡兰宝石的说法也采用佛教徒的观点——“佛祖眼泪结成”。

沿小葛兰、柯枝,马欢随舰队抵达古里(印度西南海岸卡利卡特)。和柯枝一样,古里属于印度西南海岸政治体系,有五种阶层的居民组成:南昆人(Nair),信仰印度教的本地居民,是古里君主(扎莫林阶层)和大多数普通百姓的所属阶层;哲地人(Chitti),财主阶层;革令人(Kling),中介商人阶层;回回人,穆斯林商贾阶层,协助古里君主;木瓜人(Mukuva),类似于贱民阶层。古里有典型文化社群分工,国王国民是印度教徒,不以牛肉为食;中间阶层的“回回人”是穆斯林,不以猪肉为食。两个阶层各有所需,故称“尔不食牛,我不食猪”。

马欢没有详细介绍另外两个阶层“哲地人”和“革令人”的社会文化情况,但根据同一时期马六甲苏丹国的发展来看,这两者其实都参与了马来半岛社会经济与文化,“革令人”尤其影响了马六甲的宗室文化取向。

马六甲苏丹国权倾一时的敦·阿里家族就是如此,他们被马来人称为“革令人”政治派系集大成者。伊斯干达沙带有南印度血统的庶长孙卡西姆(即“慕扎法沙”,Muzaffar Shah,1410-1459)推翻并弑杀其同父异母弟弟易卜拉欣苏丹,成为第一位母系非马来血统的君主,就是借用其舅舅敦·阿里的势力。鉴于此,“革令人”可能包含为数不少的本土穆斯林群体,和以阿拉伯-波斯客商为代表的“回回人”还是有明显的不同。

途经“溜山”(马尔代夫),马欢抵达位于阿拉伯半岛的祖法儿(Zufar,位于阿曼西南部)和阿丹(Aden,即也门亚丁)。马欢抵达“阿丹”的时候,是永乐十九年(1421年),这是他第二次出海的一个重要节点。回程后,由于郑和任职南京守备,加上朱棣、朱高炽父子相继驾崩,下西洋暂时停止。

宣德六年(1431年)开始,明宣宗命令郑和等人筹备第七次“下西洋”。此次远航郑和只参加其中一小段行程——郑和本人年迈体衰,已濒临生命的终点。在远航过程中,郑和在中途去世,就地落葬,遗命部下将其衣冠及抄本佛经送还明朝。

郑和去世后,接手舰队管理事务的是大太监洪保。舰队沿着既定航线前行,途中马欢得知施进卿去世(1424)、其女接班的事情,以此对前文进行增补。

从“榜葛剌”(Bengal,即孟加拉)开始,马欢继续记录相应情况,对前文予以增补。在“榜葛剌”,马欢记录当地由上至下“俱奉回回教礼”,语言上以孟加拉语为核心、兼用波斯语:“国语皆从榜葛里(Bengali,孟加拉语),自称一家言语,说吧儿西语(Farsi,法尔斯语,即波斯语)者亦有之。”

这份记载可以对应孟加拉苏丹国在15世纪的现实社会状况:在15世纪,孟加拉形成苏丹国政体,并迅速在河流沿线形成大型穆斯林聚居区。由于当时穆斯林君主普遍有波斯语宫廷用语传统,因此波斯语在当地有一定的影响力,甚至影响到周围的非穆斯林群体,例如孟加拉西部印度教上层社会流行使用波斯语。

自古里出发,马欢一行人抵达“忽鲁谟厮国”(Ormuz,即霍尔木兹)。霍尔木兹的埃米尔们非常重视当地的商业往来,对大明也不例外。在霍尔木兹,马欢看到当地“国民皆富”,有“加的”(Qadi)等长官管理政教事务,市集非常繁荣:“其市肆诸般铺面百物皆有。”甚至在此处能目睹精彩的“把戏”,例如“羊上高竿”。完成在霍尔木兹的任务后,马欢与郭承礼等穆斯林直接前往“天方国”,即穆斯林圣地麦加。

当时的麦加执政官得知舰队前来,告知洪保等人希望能与明朝建立外交联系。但圣城麦加一直仅对穆斯林开放,在古里期间,洪保就已经起草好相应文书,派遣马欢、郭崇礼等七位穆斯林职官直接前往麦加(期间路过霍尔木兹),通过他们的朝觐,顺道向麦加方面转交文书,从而建立正式外交关系。

在此之前,中文文献(例如《岛夷志略》)对麦加虽已有描述,但由于诸位作者没有亲临此处,他们对于麦加的部分描述存在漏洞。汪大渊等人形容麦加气候温和,至费信著述《星槎胜览》之时,对麦加气候的描写直接引用前人的说法,这与麦加常年处于热带沙漠气候的事实有较大出入。对此,马欢作为亲历者,直接在《瀛涯胜览》中书写麦加的真实气候:“此国即默伽国也……其气候四时常热如夏。”

明绘画《丝路山水地图》(今名)中的“天方”

麦加的“天房”克尔白(马欢记作“恺阿白”)

作为一个穆斯林,马欢在“天方”履行穆斯林“五功”(念斋礼课朝)中的朝觐。作为穆斯林,他相当关注圣城风土人情,为此留下非常重要的“一手资料”——相比之下,无论是费信的《星槎胜览》,还是后来的《咸宾录》、《殊域周咨录》与《东夷图说》,没有一个明朝文献比马欢对麦加的记叙更为详细、真实,因为马欢进入过“禁寺”、“天房”这些非穆斯林几乎不可能进入的宗教圣地。

自古里前往麦加,再到回程,马欢一行人前后“往回一年”,完成明朝最后一次远航行程。马欢带回的物件中,有“各色齐货异宝,麒麟、狮子、驼鸡等物”,并且通过绘制“天堂图真本”,作为朝觐记录奉送至北京。

随着郑和在途中去世,“郑和下西洋”宣告终结。之后明朝内外交困,明英宗成为瓦剌(Oirat)阶下囚等事情接连发生,因此中国对外交流随之停滞。

马欢自身也逐步走向暮年,一个普通职官参与不了此时的历史剧变。他能做的,就是召集与他随行的同僚,根据口述一步一步还原自己的亲身经历,从而进一步增补已成书稿的《瀛涯胜览》。最终,在明代宗景泰年间,《瀛涯胜览》历时35年的“口述-抄写”终于画上句号。

大时代下的口述史——马欢与《瀛涯胜览》

如上文所述,由于现实的生活环境与自身的职官生涯,马欢撰书能力不及当时大多数文人所能达到的水平,对此他自叙“措意遣词,不能文饰”。因此马欢一方面尽以自己的通译本职,努力协调外邦与大明之间的外交关系;另一方面则跟随行文书讲解不同地方的风土人情,不断修补他们写出的一字一句。

在两种角色的交汇中,马欢无意间促成自己成为一个重要的角色——“郑和下西洋”这段历史的核心记录者。

由于第六次和第七次下西洋时间间隔太长,马欢在第七次下西洋之前就已经完成《瀛涯胜览》初稿,并对此予以刊印,因此《瀛涯胜览》实际有两个版本:一个是记录马欢前两次航行的版本,另一个则是马欢在原有文本基础上加入最后一次航行的记录。

在《瀛涯胜览》一书中,马欢共收录20个国家,而这20个国家和地区都是他自己亲历的,由此可见马欢记录的真实性对研究“郑和下西洋”的重要作用。明朝的官方文献,例如《明实录》,对于“郑和下西洋”的记载相对简约;边境危机和朝政困局也导致当时明朝朝野对中外关系相当漠视,不少资料遭到忽视甚至遗失。

在《瀛涯胜览》行文的字里行间中,马欢体现出明初“回回人”是如何用当时的汉文表达自己的文化观点,这对于研究明初少数民族参与国家事务这一议题具有重要的启示意义。

“郑和下西洋”航线

作为“回回人”,马欢在“郑和下西洋”这一伟大历史进程中扮演至关重要的“记录者”和“中介者”角色:他们运用自己的文化传承,通过担任“通译”、“通事”等职务,在相对封闭的时代尽可能联通大明与外部世界的联系,进而协调不同文化之间的联系。

在参与中国大历史的进程中,他们也从原本大众眼中的“他者”——“蕃客”,逐步发展成为中国的少数民族——回族。

马欢成长于明初“回回人”被压制的惨痛时代,亲历“郑和下西洋”时代对“回回人”的重新起用,继而见证从“仁宣之治”到“土木堡之变”的大起大落。随着《瀛涯胜览》最终的落笔,这位穆斯林老人逐步走到了人生尽头,身后没有留下更多记载。

和马欢一样,无数“个体”随时间而流逝,他们的名字与经历也会慢慢沉寂在浩瀚的文献中。若非后世有心人关注,这些记载大多都会遗忘在字里行间中。

一个既不处于“华夷之辩”秩序中的“正统”,漫长人生也没能拜领高官要职的“回回人”,马欢难以被历史铭记。但正因为他35年如一日向同僚口述自己的亲身经历,以此留下《瀛涯胜览》,从而他得以成为 “郑和下西洋”这段大历史最具有权威的记录者之一。

这些资料既是“郑和下西洋”具体行程的第一手信息,从而让后世读者能够尽可能亲临其境;也通过一些细节,折射出一个“回回人”在时代变革中,对自己、对族群、对文化、对国朝的认知发展。

马欢和《瀛涯胜览》,折射的不仅仅是口述与笔记,更多的是时代变革中相互交织的个人、族群与国家。

时至今日,笔者在南京“宝船厂”遗址的展示大厅凝望着那幅后人重绘的远航图,心里想到的并不只是站在高处指挥的郑和,也应包括马欢等为大历史中付出重要贡献的众多个体。

后人绘制的“郑和下西洋”,笔者摄于2019年12月,南京宝船厂遗址