约翰·伯格评卡拉瓦乔:底层社会的剧院和魅影

底层社会充满了剧院。底层社会的剧院中,日常上演的是贴近生活而有力的戏剧。底层社会默默展现自己的故事。意大利画家卡拉瓦乔(1571年-1610年)是底层社会的画家,同时也是一位描绘欲望的出色画家。

英国艺术评论家约翰·伯格(1926-2017)新书《简洁如照片》近日出版,本文选摘自该书。

一天晚上,在床上,你问我最喜爱的画家。我犹豫良久,寻找不为人知却最真实的答案:卡拉瓦乔。回答完我有点吃惊。这世上有比他更高贵、视野更开阔的画家,还有我无比敬仰也值得人们仰慕的画家。但是我下意识的回答,说明我与卡拉瓦乔更近,对他感觉更亲切。

在我无比低调的画家生涯中,只有寥寥画作我可能还愿意再看,就是20世纪40年代末在意大利港口城市利沃诺(Livorno)街道上所作的那些画。当时这座城市经历战争,满目疮痍,贫穷。正是在那里,我才开始了解到穷人的聪明才智。也正是在那里,我产生了尽可能远离当权者的想法。事实证明,这种厌恶是终生的。

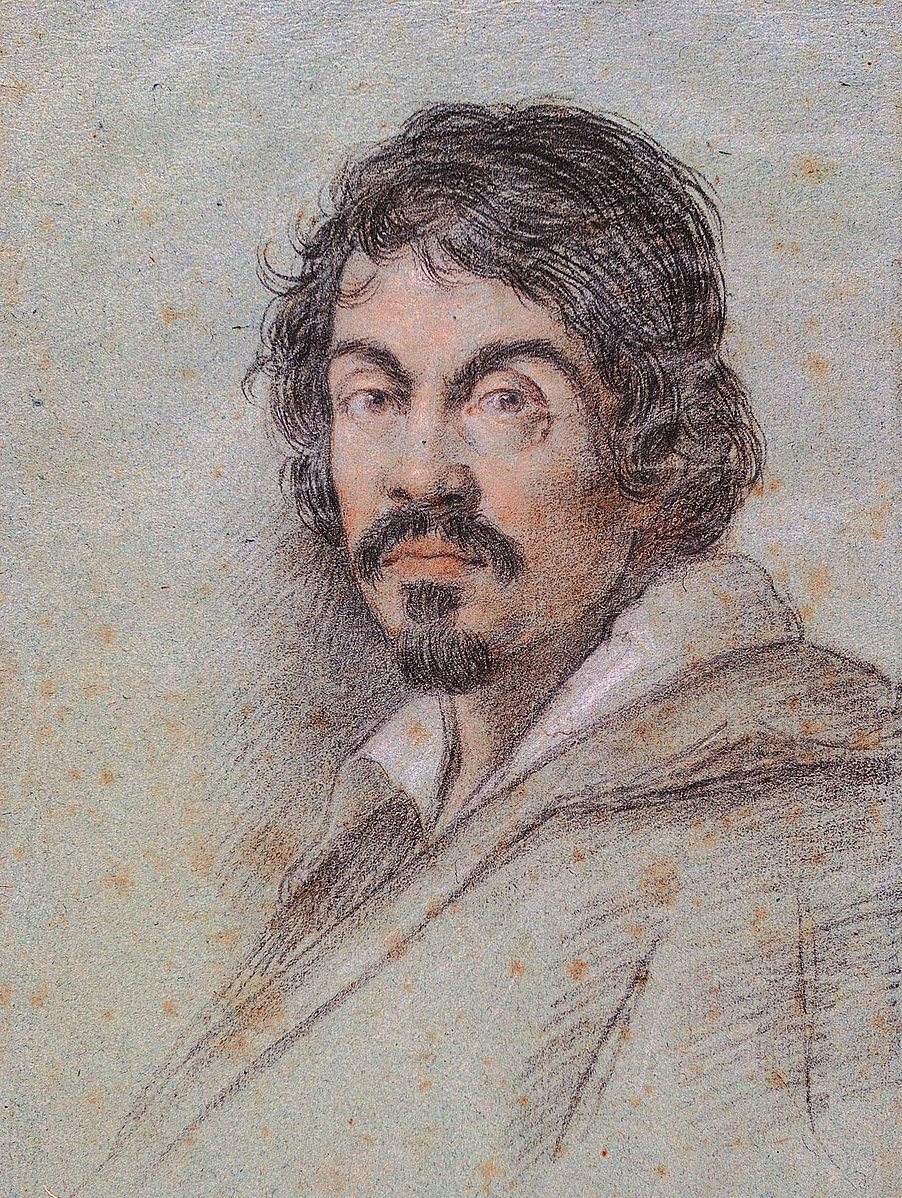

Ottavio Leoni《卡拉瓦乔肖像》1621 图源:wikipedia

我和卡拉瓦乔的共鸣始于利沃诺。他是首屈一指的写实画家,描绘着普通民众——穷街陋巷的人,无套裤汉,流氓无产阶级,下层社会、底层社会和黑社会。在传统的欧洲语言中,还没有语言(像他的画那样)对城市贫民既不污蔑贬损,也不颐指气使。这就是力量。

继卡拉瓦乔之后,其他画家如布鲁维尔、奥斯塔德、霍加斯、戈雅、籍里柯和古图索,都描绘了同样的社会环境。但这些画家不管有多伟大,其作品都是风俗画,只是为了向其他人展示这些人多么不幸或生活在何等危险中。但对于卡拉瓦乔来说,他不是在呈现某个场景,而是表现观看本身。他不是为别人描绘下层阶级,他也将自己的观察融入其中。

在艺术史书籍中,卡拉瓦乔被列为革新明暗对比手法的大师,也是后来伦勃朗等人所使用的光影技巧的先驱。从艺术史的角度来看,他的观察当然可以称得上是欧洲艺术发展的重要一步。卡拉瓦乔于是成为反宗教改革的高雅艺术与荷兰本国新兴资产阶级的艺术之间的桥梁,这种连接创造了新的空间——黑暗和光明对比的空间。(对罗马和阿姆斯特丹的艺术家而言,指责已成家常便饭。)

卡拉瓦乔其实是个名叫米开朗琪罗的男孩,他出生在贝加莫市(Bergamo)附近的一个村子里,离我的一个意大利木版雕刻师朋友的住所不远。他脑中和眼中的光与影,有着深刻的个人意义,与其欲望和生存本能纠缠在一起。正是通过这一点,而非通过艺术史逻辑,他的艺术与下层社会联系在一起。

他用明暗对比的手法驱散日光,认为阴影就像四堵墙和屋顶一样提供了庇护。无论画什么,在哪里画,他都只在室内作画。在画作《逃往埃及路上的休息》(Restonthe Flightinto Egypt)或是他心爱的《施洗者约翰》(Johnthe Baptists)中,他不得不在背景中添加一道风景。但这些风景就像挂在院子里的地毯或窗帘一样。他只有在家里——不,哪里也不行——只有在“屋里”才感觉比较自在。

卡拉瓦乔《逃往埃及路上的休息》,1597年,藏于罗马多利亚潘菲利美术馆

画面的黑暗中弥漫着烛光、熟透的甜瓜和准备第二天晾晒的湿衣服的味道,这黑暗存在于楼梯间、赌场的角落、廉价的住所、突然的邂逅中。希望不在于黑暗中会闪耀光芒,而在于黑暗本身。虽然黑暗所提供的庇护只是相对的,但是这种明暗对比生动地揭示了暴力、痛苦、渴望和死亡。连同日光一起被去除的还有距离与孤独,这两样都是底层民众所恐惧的。

那些生活不稳定、习惯拥挤生活的人会对开放空间有恐惧心理,这种恐惧抚平了空间和隐私的缺失所带来的沮丧。他也经历过同样的恐惧。

《圣马太蒙召》(The Calling of St.Matthew)描绘了五个人围坐在平日的桌子旁,讲故事、闲聊、吹牛、数钱的场景。房间里灯光昏暗。突然,门被猛地推开。两人进来时,屋内依然喧哗着,光线射入屋内。(美国艺术评论家贝伦森写道,其中一人就是耶稣,他像警察抓捕犯人一样推门而入。)

马太的两个同伴不愿抬头,另外两个年轻的同伴好奇又不屑地盯着陌生人。他为什么说疯话?谁罩着他,是那个一直说话的瘦子吗?税务官马太心思狡诈,比他的大多数同伴更不讲理,指着自己问:难道我必须去吗?真得跟着你们走吗?

卡拉瓦乔《圣马太蒙召》,1598-1601年,藏于罗马圣王路易堂

千千万万次离开的决定,就像耶稣这只手!这只手伸向了必须做出决定的那个人,但是手软塌塌的,让人有些琢磨不透。它指出了方向,却没有给出直接的鼓励。马太会站起来,跟着那个瘦弱的陌生人走出房间,穿过狭窄的街道,走出这个地方。他会写出《马太福音》,到埃塞俄比亚、里海南部和波斯传教,他也许会被杀害。

这决定时刻的戏剧场面背后,房间顶端有一扇窗户,通向外面的世界。传统的绘画中,窗户要么被视为光源,要么被看作是透视外部自然环境或典型事件的框架。但这幅画中的窗户并非如此,窗户不透光,没有光线进来。窗外我们什么也看不到。幸好我们什么也看不到,因为外面肯定危机四伏。这是一扇只能传来坏消息的窗户。

卡拉瓦乔是一位异端画家——教会因为作品题材拒绝或批判他的作品,尽管其中有些人也曾为他辩护。他把宗教主题转换成世俗悲剧。有人说,卡拉瓦乔画《圣母之死》(The Death of the Virgin)时,以溺死的妓女为模特——这只说出了事实的一半——更重要的是,画中死去女人的摆放样式,是穷人安葬死者的方式,哀悼的方式也都是穷人作派。身为穷人,仍在哀悼。

卡拉瓦乔《圣母之死》,1601-1606年,藏于巴黎卢浮宫

马里内拉(Marinella)和塞利农特(Selinunte)都没有墓地,有人去世,我们就把他拉到车站,送到卡斯特韦特拉诺(Castelvetrano)。我们这些渔夫聚在一起,向家属表示问候:“他是个好人。他死了真是个损失,他本来还可以活好多年。”然后我们去港口做生意,但我们会一直谈论死者,整整三天都不出去打鱼。亲戚朋友们至少会为哀悼者们提供一周的食物。[引自Danilo Dolci, Sicilian Lives(New York: Pantheon Books, 1981), p. 209。由Justin Vitiello译为英文。(作者注)]

这一时期,矫饰主义画家创作了人物众多的混乱场景,但表达的精神大相径庭。人群被视作灾难的象征——就像火灾或洪水——表现出人间地狱的气氛。观者处于特殊的位置,看到的是一个宇宙般的剧院。相比之下,卡拉瓦乔的画面紧凑,只有一些人在狭小空间里挤在一起。

底层社会充满了剧院,但绝对没有宏大的视觉效果,也和统治阶级的玩乐无关。底层社会的剧院中,日常上演的是贴近生活而有力的戏剧。正在进行的表演,随时会成为现实。没有受保护的空间,也不关注等级趣味。卡拉瓦乔不断受到批评,正是因为他在画中一视同仁,作品整体充满紧张感,与生活缺乏适当的距离。

底层社会默默展现自己的故事。这是其社会氛围与深层需求表达之间的矛盾。它有英雄和恶棍,有荣誉和耻辱,通过传说、故事、日常表演将其歌颂。日常表演有点像丰功伟绩的排演。它们是一时冲动创造出来的场景,人们在其中尽情表现自我。如果没有这些“表演”,底层社会的道德规范和荣誉将面临被遗忘的危险,或者说,负面评价和周围社会的谴责就会迅速蔓延。

底层社会的生存与骄傲有赖于剧院,在剧院中,每个人都在浮夸地表演和证明着自己。然而,在那里,一个人的生存很可能取决于他的低调蛰伏或不受瞩目。随之而来的紧迫感产生了一种急于表达的特别诉求。于是,手势翻飞,无处不在,一生的欲望可以寄于一瞥。这就相当于另一种拥挤和密集。

卡拉瓦乔是底层社会的画家,同时是一位描绘性欲的出色画家。同时期的画家——大多数异性恋画家就像是皮条客,为了观众而扒光了他们的“理想”。然而,卡拉瓦乔的眼睛只盯着他想要的东西。

欲望彻底转变了它的特征。通常,当性欲被唤醒的时候,这种感觉就是一种占有的欲望。触摸的欲望,在某种程度上,就是动手去碰触的欲望。后来,这样的欲望变成了一种希望被占有的欲望,变成了在欲望中迷失自我。在这两个对立的时刻里,产生了一种欲望的辩证;这两个时刻都适用于两性,而且模糊不定。显然,第二个时刻,即渴望迷失自我,是最令人沮丧、绝望的,也是卡拉瓦乔在许多画作中选择(或被迫)描绘的场景。

他笔下人物的姿态——被赋予名义上的主题——有时带有暧昧的性意味。一个六岁的孩子用手指着圣母的胸衣,圣母的手暗中抚摸着他衬衫下的大腿。一位天使抚摸着圣马太的手背,就像一个妓女在抚摸一位年长的顾客。年轻的施洗约翰把羊的前腿夹在两腿之间,羊腿看上去好像是一根阴茎。

卡拉瓦乔画的每一个触摸动作几乎都有性暗示。即使两种不同材质的物体(毛皮和皮肤、碎布和头发、金属和血液)接触,也会变成一种触摸行为。在他的画中,丘比特翼尖的羽毛好似情人之手触摸着自己的大腿。丘比特控制着自己,不让自己颤抖。这是他故意模棱两可,是半嘲弄半承认的引诱。我想起了伟大的希腊现代诗人卡瓦菲斯(Cavafy):

我们相爱了一个月

然后他离开了,我想是去了士麦那(Smyrna),

去那里工作;从此我们再没见过。

那灰色的眼睛——如果他还活着——已经美丽不再;

那漂亮的脸庞终将老去。

哦记忆,记住它们曾经的样子。

还有,记忆,无论你能从那份爱中抢救什么

只要你能够,就请今夜带回。

有一种特殊的面部表情,只存在于卡拉瓦乔的绘画中。如在《朱迪思斩杀荷罗孚尼》中朱迪思的面部表情,《被蜥蜴咬中的男孩》中男孩的面部表情,纳西索斯凝视河水的面部表情,大卫抓起歌利亚头发时的表情(《手提歌利亚头的大卫》)。这些神情是专注的,有力又脆弱,决绝又悲悯。但这些词都太正式了。应该说我曾在动物的脸上看到过类似的表情——在它们交配前和被杀前。

卡拉瓦乔《朱迪思斩杀荷罗孚尼》,1598—1599年,藏于罗马国家古代美术馆

卡拉瓦乔《被蜥蜴咬中的男孩》,1595年,藏于英国国家美术馆

卡拉瓦乔《手提歌利亚头的大卫》,1605-1606年,藏于罗马博尔盖塞美术馆

用“施虐与受虐”(sado-masochistic)术语来描述会有些荒谬。这不仅仅是个人偏好。如果说这种表情在快乐和痛苦、激情和勉强之间摇摆,那是因为性的体验本身就包含这些矛盾的情绪。性是最初的统一性被摧毁、被分离的结果。而且,在这个世界上,与其他事物相比,性只是带来短暂的圆满。它轻抚爱意,以抗拒原始的粗暴。

他画的面孔被这样的认知照亮,如伤口一样深刻。它们是堕落者的面孔——这些人带着只有堕落者才知晓存在的真诚,献身欲望。

在欲望中迷失自我,卡拉瓦乔是如何通过描绘身体来表达这一点的?两个年轻人,半遮半掩或者半裸。虽然很年轻,但身体有沧桑的痕迹:沾上污渍的手,已经发福的大腿,磨损的脚,还有经历了出生、成长、出汗、喘息、夜晚失眠的躯干(乳头像眼睛一样)。这并不是完美的身体。他们的身体不是纯洁无瑕,而是历经风雨。

卡拉瓦乔《纳西索斯》,1599年,藏于罗马国家古代美术馆

这意味着人们可以感知他们;透过他们的皮肤可以看到另一个世界。满怀渴望的躯体不是梦想的目的地,而是出发点。他们的外表本身就有着最陌生、最肉欲的暗示意味。卡拉瓦乔,画着他们,梦着他们的深深蕴意。

正如人们所料,在卡拉瓦乔画作中没有什么值钱的东西,只有一些工具和容器,椅子和桌子。人物周围几乎没有什么特别的东西,身体在黑暗中泛着光。忽略那些客观环境,比如窗外的世界。黑暗中显露出渴望之躯,而这黑暗并不是白天或黑夜等时间意义上的,而是关乎这个星球上的生命。这渴望之躯,像幽灵一样泛着光,预示着肌肤后的世界,不是以挑逗的姿态,而是通过不加掩饰的真实感觉,呼唤你离开。人物的脸上有一种比引诱意味更深的表情,因为这表情包含着对自我、对残酷世界、对庇护之所、对天赋——同床共枕——的体认。此时。此地。

《简洁如照片》[英] 约翰·伯格/著 祝羽捷/译

理想国·广西师范大学出版社 2021年4月