外毒素、抗毒素、类毒素,一帮“绝命毒师”成了疫苗开发主角

原创 王新宇 华山感染

白喉,破伤风和百日咳是二十世纪初发病率和死亡率都很高的三种感染性疾病。随着细菌学的发展,科学家们分离出了导致三种疾病的微生物,进而在通过免疫的方法来消除细菌感染方面取得了成功。

随着科学家利用抗体中和毒素,再将毒素转化为类毒素疫苗以及通过佐剂来增强免疫反应性,这些研究中获得的研究成果为刚刚起步的免疫学提供了基本知识。

这些进步不但减轻了人类的痛苦,也为针对其他病原体的疫苗研发奠定了基础。而这些一辈子和各种“毒素”打交道的科学家可以算得上是一个世纪前的“绝命毒师”了。

01

致命的疾病

白喉是一种潜在的威胁生命的疾病,主要累及上呼吸道组织。它自古以来就以流行病形式存在,但到了19世纪末,白喉已经逐渐变成了一种地方流行病,很少出现暴发流行。当时在美国每年会造成10万例以上的病例,病死率接近15%。

Pierre Bretonneau

1826年,法国医师Pierre Bretonneau根据患者黏膜发炎的临床表现,用希腊语中的“皮革”(diphtérite)来命名疾病,以便和由猩红热引起的类似症状加以区分。

与白喉相关的死亡是由于气管的炎症会产生一层白色假膜,导致患者对空气交换的影响导致的,这种情况在气管口径较小的儿童中尤其危险。白喉是一种特别残酷的疾病,因为其受害者因窒息而逐渐死亡。

白喉的白膜会逐渐堵塞气管,患者窒息而亡

破伤风(tetanus)一词源于希腊语,指的是肌肉紧张和剧烈收缩的临床表现,出现在古代文明的著作中。这种通过环境来源获得,并污染伤口的非传染性疾病是数千年来创伤后致死的重要原因。破伤风的孢子形式可以在恶劣的条件下生存许多年,依然能够引起疾病。

角弓反张是破伤风的典型表现(Charles Bell, 1809)

其病程通常始于下颌和颈部肌肉的收缩和痉挛,为它赢得了“锁颚”的绰号(lock jaw)。随后,这种肌痉挛可以迅速扩展和加重,并因呼吸肌功能受损或自主神经系统功能障碍而导致死亡。

02

还是要先找到病原体

Edwin Klebs

德国医生Edwin Klebs于1883年从病患咽喉采样的白膜染色涂片中发现了病原微生物。

Friedrich Löffler

普鲁士军医Friedrich Löffler,作为Robert Koch在柏林的助手之一,通过培养分离到细菌并在1884年证明其就是白喉的病原体。该细菌最先被称为Klebs-Löffler芽孢杆菌,最后才命名为白喉棒状杆菌。

Arthur Nicolaier

德国科学家Arthur Nicolaier在1884年将破伤风与伤口中的厌氧土壤细菌相关联,并假设该疾病是由毒素扩散引起的。在科赫柏林实验室工作的日本研究人员北里柴三郎 Shibasaburo Kitasato于1889年率先培养并分离出破伤风芽孢杆菌(后来改称为破伤风梭状芽胞杆菌)。

03

发现致病的原因——外毒素

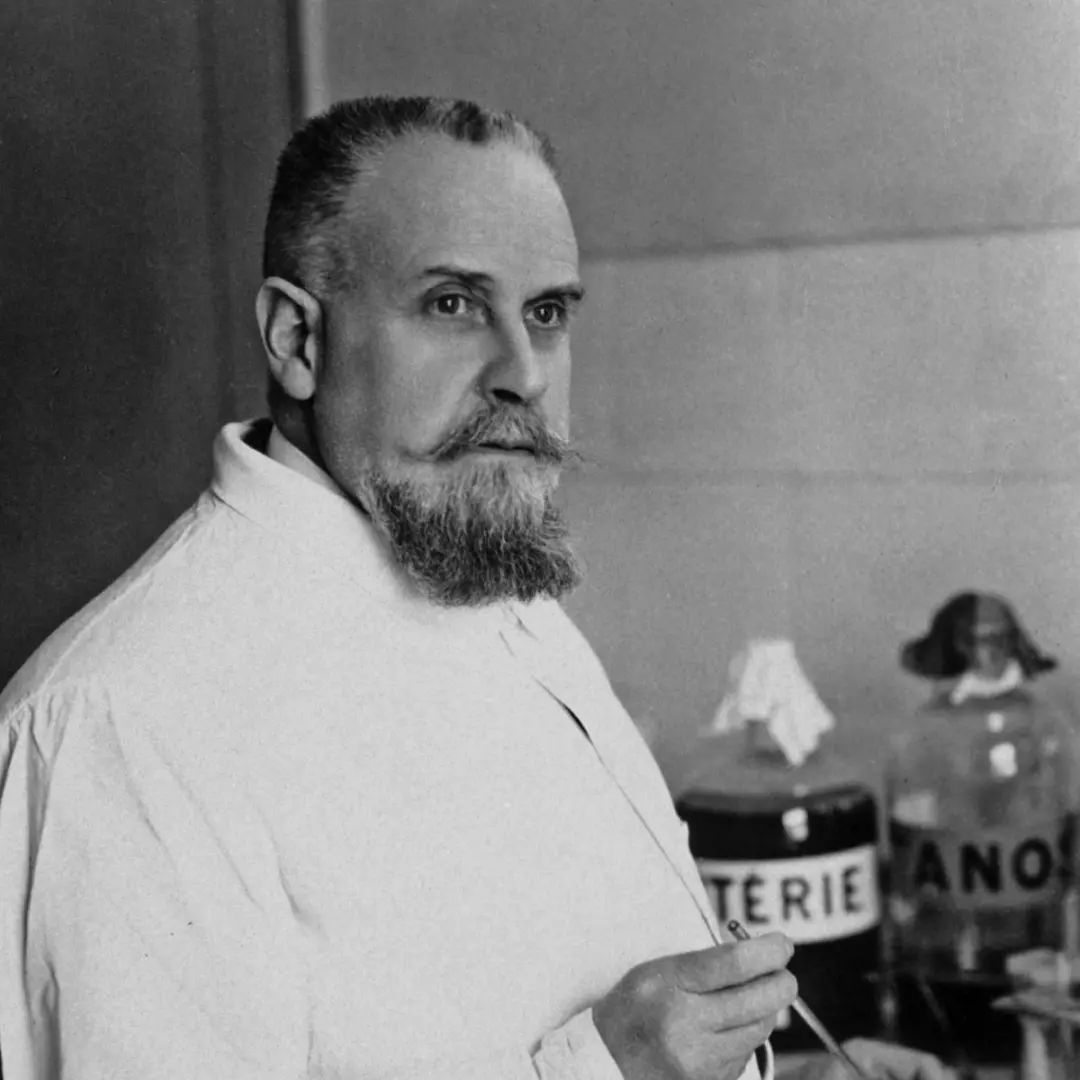

Émile Roux

1888年,巴斯德研究所的Émile Roux和Alexandre Yersin证明,白喉的局部病变与其全身表现之间的关联是由细菌在感染过程中产生的一种蛋白质——外毒素引起的。多年后,事实证明,只有当细菌本身被一种特定的病毒感染时才会产生外毒素,这种病毒携带有毒素的遗传指令。

Knud Faber

就在发现白喉外毒素没多久,丹麦医生Knud Faber在1890年也证明了破伤风毒素的存在及其在该疾病的病理生理中的作用。

04

治疗从这里开始——抗毒素的发现和应用

Emil von Behring(1854-1917)获得首届诺贝尔奖

在位于柏林的科赫传染病研究所中,Emil von Behring与日本科学家北里柴三郎合作发现,用亚致死剂量的破伤风或白喉杆菌攻击后的动物的血清,再注入其他动物后会表现出“抗毒素”作用,从而防止破伤风和白喉及其毒素的致死作用。更出乎意料的是,免疫动物的血清还可以转移到另一只动物上,并为过继宿主提供保护,即“被动转移”的概念。他们的实验一路从豚鼠发展到兔子、绵羊、山羊和马,都证实了这一现象。

北里柴三郎(1852-1931)

Emil von Behring的羊源(采自绵羊)抗毒素进入了临床实践。在1892年10月至1893年5月之间,第一批接受贝林白喉抗毒素治疗的人类受试者是在莱比锡大学儿科医学教授Otto Heubner照顾下的一系列患儿。

很快,白喉抗血清治疗对疾病死亡率产生了显着影响。来自德国的报告表明,病死率可降低50%以上。Émile Roux于1894年在法国儿童医院的对照研究中也证实了其价值。对于抗毒素的大量需求使得原有实验室生产的能力远远不能满足,需要商业化的大规模生产来解决这个问题。

抗毒素的大规模生产倾向于使用从马中采集的血清,因为相对于其他的动物来说,一匹马的血液容量更多,可以采集到更多的血清。

马是抗毒素大批量生产时代的主要血清来源

但是大规模商业化生产前还需要解决两个重要问题,首先是生产白喉抗毒素血清,需要采用统一的一种细菌毒株,而不能今天用从张三这里分离到的细菌,明天用从李四这里分离到的细菌,这样细菌毒力就没法控制。

或许今天的细菌毒力特别强,打到马体内,马就死了,也或许明天的细菌打到马的体内由于毒力不足,不能产生足够水平的保护作用血清,这样的话标准化生产就无从谈起。

其次,就算获得了标准细菌株,但抗毒素是接种马后,抽取其血清获得的,由于不同的马存在差异,获取的血清的治疗效力也一定是参差不齐的,那么如何来标准化这种差异呢?也就是说,需要建立一种可以评估血清抗毒素效力的方法。

很快,分别源于细菌学和免疫学的技术突破解决了这两个难题。

Anna Wessels Williams

Anna Wessels Williams是一位内科医生兼细菌学家,1894年,她在纽约市卫生局William Park的领导下,分离出了一株毒力非常高且产毒性稳定的菌株,后来这株细菌被命名为8号Park-Williams菌株,这株细菌被广泛用于生产抗毒素。

Paul Ehrlich获得1908年诺贝尔奖

几乎在同时,Paul Ehrlich开发了可靠地标准化白喉抗毒素效能的技术。Ehrlich的原始标准化血清成为第一个国际标准参考制剂。

在开发抗毒素定量方法时,Ehrlich扩展了他正在进行的研究,他开始使用他提出的受体理论来解释毒素与抗毒素的相互作用,这奠定了现代免疫学的基础。这也成为了后来抗原抗体这一免疫学基础理论的雏形。在我们把药物的药效学研究作为药物研发必不可少的一部分时,不应低估当年埃尔利希的成就。

Emil von Behring因为对于发现血清疗法的主要贡献,特别是针对白喉的应用而获得1901年首届诺贝尔医学或生理学奖。而Paul Ehrlich因为血清抗毒素定量方法的建立,从而解决了抗血清效能标准化的难题赢得了1908年诺贝尔奖。

当时存在的另一个问题是,即便是大规模的生产变得可行,但从马体内分离抗毒素血清的方法仍然受制于产量,属于稀缺药品。为此,需要明确哪些人已经具有对白喉的免疫力,这样可以将有限的抗毒素给于不具有免疫力的患者。

Béla Schick

1913年,匈牙利出生的儿科医生Béla Schick发明了采用皮肤测试来诊断人类对白喉是否具有免疫力的方法。但直到1923年以后,席克的皮肤测试才开始在纽约市进行大规模应用,从而使紧俏的抗毒素可以用于最需要的人。

破伤风抗毒素的发展基本上类似于白喉抗毒素。白喉抗毒素不但具有治疗价值,又具有一定程度的预防价值,而破伤风抗毒素则不一样,其在破伤风症状发作后的治疗价值有限。

Adolf Baginsky

德国著名儿科专家Adolf Baginsky于1891年率先使用由北里柴三郎用兔血清制备的破伤风抗毒素治疗患者。到20世纪初,研究发现破伤风抗毒素在伤口处理中很有价值,可以局部注射,以防止毒素从进入皮肤的破伤风细菌孢子中传播出来。

05

抗毒素的不良反应催生出了第三位诺奖得主

随着源自动物血清的抗毒素被广泛采用,科学家越来越认识到产品本身固有的与生产质量无关的各种不良临床反应。理解这些反应的机制对临床变态反应和免疫学学科的发展做出了重要贡献。

Charles Richet于1913年获得诺贝尔奖

法国生理学家Charles Richet及其同事在1902年进行的实验证明了外源蛋白质在引起过敏反应中的作用,这种过敏反应是动物衍生的抗血清所致的威胁生命的超敏反应。Charles Richet的这项工作使其在1913年获得了诺贝尔奖。

Clemens Von Pirquet

1911年,奥地利科学家Clemens Von Pirquet和Béla Schick描述了注射马血清白喉抗毒素后出现的发烧,皮疹和关节痛综合症——血清病。如今,血清病的机制被理解为是由于高浓度抗原和抗体结合形成的免疫复合物造成的。

为了降低血清病的发生率,科学家将分离到的抗毒素血清精炼成富含球蛋白的制剂,从而减少了非治疗性外来蛋白质的数量,因此引起的不良反应更少。此外,如果使用人源而非动物源的精制抗毒素可以大大避免血清病。

但是,血清疗法相关的不良事件发生的频率还是比较高,以及其相对短暂的几周到几个月的作用持续时间,限制了抗毒素在预防疾病中的用途。这也促使了新的技术的诞生。

Iditarod雪橇犬比赛与白喉抗毒素有着历史渊源

抗毒素时代最后一次重大并影响后世的事件发生在1925年冬天,在阿拉斯加的偏远北极地区。20个由雪橇犬组成的队伍在极端条件下进行战斗,将白喉抗毒素运送到Nome附近的疫情暴发的村庄,在不到6天的破纪录时间内完成了从Nenana出发的近700英里的跋涉。今天,一年一度的Iditarod雪橇犬比赛正是为了纪念当年车队的英勇精神。

06

“毒药”和“解药”一起给

抗毒素作为一种被动免疫方法,不能产生持久的保护效果,科学家们期待开发出具有持久保护效果的主动免疫制剂,也就是疫苗。然而这条从被动免疫转到主动免疫的道路并不容易。

我们知道白喉毒素虽然致命,但也可以诱导机体产生持久的抗体。因此单独给人类接种白喉毒素是不可行的,因此想到如果在接种毒素的同时,注射具有保护效果的抗毒素,是否会能够产生更高效价的抗毒素,同时又不发病呢?

研究证明,这种“毒药”和“解毒药”同时接种的方法是可行的,可以降低白喉死亡率。从大约1897年开始,白喉毒素和抗毒素的组合被用于马匹的商业性抗毒素生产,事实证明它比单独的毒素更有效。

Theobald Smith(1859-1934)

1909年,医学研究人员Theobald Smith建立了一种实用的方法来平衡此类混合物以发挥最大作用。在此过程中,他发现了许多新颖但基本的免疫学现象,包括用异源血清免疫的动物的超敏反应。

William Park

到1914年,在纽约市卫生局实验室工作的William Park,作为公共卫生的主要推动者,开始使用白喉毒素-抗毒素混合物进行人类的疾病预防。

07

类毒素的发现

Paul Ehrlich在1890年代后期的开创性标准化工作中注意到了类毒素(灭活的细菌毒素形式)的存在。而后,在1904年,维也纳外科医学研究所的Ernst Löwenstein和伦敦惠康研究实验室的Alexander Glenny就已经用福尔马林解毒的毒素对马进行了免疫。

Ernst Löwenstein

1907年,Theobald Smith证明类毒素可用于对豚鼠进行免疫,并且发现这种免疫具有持久性。他还建议这些化学灭活的产品可能在人类预防中具有潜在作用。但是,医学将需要近二十年的时间才能实现这一潜力。

Alexander Glenny

1923年,Alexander Glenny和Barbara Hopkins通过福尔马林的作用偶然将白喉毒素转化为类毒素,该反应导致毒素内部分子之间的赖氨酸和咪唑基团发生交联,从而形成稳定的化学桥键。但是,一开始所得类毒素产品仍需要抗毒素来确保其安全性。

Gaston Ramon(1886–1963)

同年晚些时候,法国巴斯德研究所兽医Gaston Ramon通过福尔马林和热灭活开发了一种实用的方法来生产白喉类毒素,并在没有抗毒素的情况下使用它来安全诱导人的主动免疫。该产品称为Anatoxine,成为现代类毒素疫苗的基础。

Ramon还根据凝集试验进行了类毒素效能测试,该测定是在不同倍数稀释的类毒素及其相应的抗毒素反应,一旦产生可见的复合物沉淀时表明具有适当的抗原性但没有毒性。新型抗白喉类毒素疫苗及其基于絮凝试验的效能测定方法在临床迅速被证明是有效的。

08

类毒素的改进

然而,白喉类毒素是一种抗原性相对较弱的免疫原,受其低水平的刺激抗体和缺乏持久的保护性反应所困扰。Ramon尝试了各种操作,以使产品不太“可溶”,以增强免疫原性并延长免疫时间。在注意到疫苗接种部位的炎症反应使动物对白喉的免疫反应增强后,他进行了实验,添加了消毒的木薯粉(半可溶性淀粉)、钙、镁和铝盐、羊毛脂、高岭土和其他制剂。

1926年,Glenny及其同事用硫酸铝钾或“明矾”沉淀了白喉类毒素,从而使该制剂在组织中持久存在并引起了持久的保护。沉淀物包括氢氧化铝和磷酸铝的混合物。由此,开始了铝盐作为最常用的疫苗佐剂的作用,铝佐剂是添加到疫苗中以增强对抗原的免疫反应的成分。在接下来的几年中,科学家们又对化学物质进行了多次改进,最终形成了我们今天所知道的白喉类毒素疫苗。

破伤风类毒素的发展类似于白喉的发展。破伤风毒素-抗毒素混合物首先出现,主要是为了免疫动物。Ramon和Glenny都与白喉一起形成了早期的破伤风类毒素。Ramon和Christian Zoeller于1926年用破伤风类毒素对人类进行了免疫。几年后使用铝盐作为佐剂大大提高了免疫效果。

09

类毒素疫苗的广泛应用

虽然白喉和破伤风类毒素疫苗分别于1926年和1933年在美国获得许可。但是,直到本世纪中叶在第二次世界大战的刺激下被大量免疫接种前,并没有广泛应用。

第二次世界大战开始后,英国陆军开始常规使用破伤风类毒素或类毒素抗毒素絮凝剂给士兵接种,受伤的士兵还会接受补充剂量的抗毒素。1940年,英国从敦刻尔克大规模撤退时,破伤风类毒素在保护受伤的士兵方面的效力变得显而易见。1941年,美国陆军对破伤风类毒素进行了常规预防性接种。受伤的士兵接受了强化或“刺激”剂量的类毒素,但未再注射抗毒素。

英国从敦刻尔克大撤退时,破伤风类毒素在保护受伤的士兵方面的效力变得显而易见

在参加第二次世界大战的数百万美军中,只有16例破伤风病例与6例相关死亡。在英军中破伤风的病例也很少见。这代表着曾在一战期间导致受伤士兵感染破伤风的高风险随着破伤风疫苗的广泛接种在二战时已经大大降低了。

而当时的德国军队仅使用抗毒素,而不使用类毒素,破伤风的致死率就居高不下。令人感到不解的是,尽管土壤中普遍存在破伤风孢子,但德国当局还莫名其妙地将破伤风类毒素限制在德国空军和一些空降兵上,却不给陆军使用。同样,德国地面部队也没有接种白喉疫苗。战后,常规接种白喉和破伤风两种类毒素疫苗成为美国和整个欧洲的常态。

故事发展到这里,都是白喉和破伤风哥俩的故事,似乎还没有百日咳什么事?那百日咳又是怎么成为受欢迎的第三者,参合其中的呢?且听下回分解。

参考文献

Grabenstein J (2010) Toxoid Vaccines In:Artenstein A(ed) Vaccines: A Biography. Springer, New York

Tejpratap S.P. Tiwari and Melinda Wharton(2018)Diphtheria Toxoid In:Plotkin’s Vaccines (7th ed) Elsevier, PA. USA

Edgar H. Relyveld (2011) A History of Toxoids In:Plotkin S.(ed)History of Vaccine Development. Springer , New York