从“情绪猫”到“内裤派对”:美国国家安全局中的黑客亚文化

2012年2月7日,上午8点刚过,美国国家安全局和中央情报局的人员陆续抵达坐落于弗吉尼亚州赫恩登的一座碉堡式办公楼,那里位于杜勒斯国际机场以东几英里处。办公楼的外墙被水泥和深色反光玻璃包裹着,绝密空间周围的内墙都有细细的铜网缠绕,以防止电磁泄漏。这栋办公楼所在的社区本身就具备一定程度的隐蔽性。它的一边是一个不起眼的办公园区,另一边隔着一条马路就是小橡树蒙特梭利幼儿园。附近还聚集着几所其他的学校,有居里夫人学校、橡树山基督教学校和卢蒂·刘易斯·科茨小学。

这一天,来自美国各地的数字武器设计者们聚集到这里,见证其所在领域的最新进展。政府实验室展示了各种新的电子盗窃工具。整个现场洋溢着极客们的热情。专门为詹姆斯·邦德制作各种稀奇古怪的间谍装备的Q博士,倘若不仅能够在实验室中制造出“牙膏炸弹”,还能制造出一些软件植入工具,那么他在这里应该会如鱼得水。私人承包商提出了一些概念验证的设计,以“规避或利用”世界各地所研发出的智能手机、计算机和网络硬件的最新安全性能。研究人员之间互相分享现场测试结果。这是一个可以绕过 Windows 系统中的“安全启动”功能的方法。那是一个很有前途的计划,可以破解 LTE(长期演进)无线网络, 实现对手机上的“无线电进行秘密控制”,并且能够远程激活手机的麦克风。这里有一种技术,可以利用X射线计算机断层扫描(即 CT)技术从硅电路中提取加密密钥。那里有一种名为STRAWHORSE的技术,它是对 iPhone(苹果手机)进行秘密监控的突破口。该集会的集体目标就是将监控势力渗透到位于世界上任何一个地方的任何机器、任何网络、 任何电子数据源。虽然目前人们尚未实现该目标,但一直在朝着这一目标前进。

美国国家安全局的领导者对于这一野心勃勃的目标并没有做出主观性的评价,只是就事论事:我们花钱请他们,就是去窃取外国机密的。 诚然,但就目前而言,这一表述还是存在局限的。就如同斯诺登给我发来的第一份文件——“棱镜”项目演示文稿中首页幻灯片上的徽标一样, 美国国家安全局就像是站在地球上方的那只老鹰,掌握着全球的电信业。虽然它的控制范围还不能深入具体的位和字节,但已经很接近了。这整个图景中是否留有自我约束的余地?该机构是否设想过那些没有法律明文规定的边界?规章制度固然至关重要,但工作规范也不可忽视。法律是存在空白区域的,当技术的发展推翻旧有假设时,先例就不再具有参考价值。秘密行动,囿于其保密性质,通过非公开的司法程序很难检验其合法性。在具体实践中,有大范围的监控现象是司法机构和立法机构的监管部门根本没有试图去触及的。正因如此,当易犯错的人类获得了窥探他人秘密的权力时,文化的重要性就得以凸显。文化会填补法律的空白领域。衡量美国国家安全局的工作规范(在本书的语境中,这诚然具有一定的讽刺意味)的一种方法,就是聆听信号情报部门内部的对话。

这一于弗吉尼亚州北部召开的年度黑客大会,自 2006 年首次亮相后就被赋予了一个特别的名称——“童军大会”(Jamboree),至于其背后的具体原因已经不可考。也许是人们为了开玩笑而随口说出的一个名称, 它会使人联想到男童子军、女童子军、篝火、和平之歌等与之完全不搭调的场景。只不过这个“童军大会”是以搭线窃听者为主体,现场少了些乡野风情——它位于一个保密等级为“绝密/敏感隔离信息”的会议室内,现场响起的歌声不是围绕和平,而是有关数字战场。“童军大会”鼓励技术求精、敢于进攻、坚定不移地追求胜利,绝对专注于任务的完成。这些都是一名优秀的间谍应该具备的品质,而且是非常重要的品质。 但一名优秀的间谍光具备这些品质还不够。“童军大会”建基于一个只关注行动的世界,那个世界可以对无辜者的隐私毫不客气,并且对于黑客口中那些允许自己被美国网络战士“拥有”的男男女女极为蔑视。在美国国家安全局内部的语言环境中,性暗示、种族歧视性话语、对逝者的不敬之词都是很常见的,丝毫不加掩饰,而且他们说这些话的时候明显并不担心会受到上级的指责。就是这样一群人,可能正通过自己的工作直接决定着战区的哪些人可以活下来,哪些人会去死。“你们中的许多人都知道,我们在伊拉克的部队完全是基于信号情报成果来投放炸弹。”信号情报部门前参谋长查尔斯·H. 柏林三世曾在2004年的一份内部通信文件中告诉他的员工。

美国国家安全局内部的很多专业人员是不会开这种玩笑的,而且我毫不怀疑,这样的人是占大多数的。我所见过的美国国家安全局员工和资深人士对自己手中的权力都是极为谨慎的,当不可避免地要擅入不属于外国情报目标的私人领地时,他们的内心是极为矛盾的。即便如此, 在美国国家安全局黑客俱乐部的那群顶尖高手中,以及那些基于黑客的成果展开工作的人中,散漫的语言和态度也是司空见惯的。在我所看到的文件和秘密采访内容中,这样的例子有不下几十处。这些人似乎尤其偏好在官方报告中插入一些带有嘲讽意味的侮辱性话语和表情包,这些话语和表情包多是由网络上的一些青少年、游戏玩家和书呆子所发明的。

2013年秋,我请《华盛顿邮报》雇用了这样一个书呆子。阿什坎·苏丹尼,此时已 38 岁,年轻时常年混迹于各大黑客论坛和反建制的技术集会——从拉斯维加斯的 Def Con 和纽约的“地球黑客”(Hackers on Planet Earth)到柏林的“混沌计算机俱乐部”(Chaos ComputerClub)。在成长过程中,他取得了学历证书,曾为州政府机构和联邦政府机构工作,还与人共同创办了一家创业公司,逐渐在隐私与安全领域赢得了一定的声誉。尽管如此,他一直对自己最初爱好的领域保持敏锐的感知力。 我一开始找他的目的很明确:请他帮我解读斯诺登提供的档案中最难理解的技术资料。

在报道有关美国国家安全局的新闻时,多亏了《华盛顿邮报》的 杰出同事们为我提供的帮助,尤其是格雷格·米勒、艾伦·中岛、卡罗尔·莱昂尼格和朱莉·泰特。其中没有一篇报道是轻而易举就完成的,真的一点儿也不容易。但相对来说,有一些新闻素材会比其他的要容易获取一些。到9月时,容易获得的新闻素材已经越来越少。还有一些最为重要的线索没有出现。为此,我需要向其他人寻求帮助,尽管我一直以来都不愿意接受这种帮助。有一些线索引起了我的兴趣,这些线索指向的一些行动要么徘徊在法律边缘,要么与政府多年来的口径不符。但我手中的这些线索太过零碎,仿佛一整幅拼图中的零星碎片。虽然《华盛顿邮报》的新闻编辑部人才济济,但据我所知没有一个人具备我所需要的计算机科学和计算机工程方面的技能。遇到这类问题时,通常的解决方法是在全世界范围内广泛搜寻了解内情的人,并向其咨询。这其实正是一名记者核心竞争力的体现。但此时的我面临一个困境:在理解这些加密文件的内容之前,我不想将其随便传播出去,即便是在理解其内容之后,我也很少会将其发送给其他人,可我单凭自己的力量又无法弄懂这些文件的内容。在对这一新闻的调查持续了三个月后,我发现自己遇到的障碍超出了原本的预期。

如果找一个人和我一起审查斯诺登提供的这份档案,有谁是我足够了解并且可以信任的呢?鉴于我需要的是一个在网络基础设施、终端安全、监控技术、公共政策和隐私保护法等方面均具有不俗能力的信息科学家,有谁能够满足这一条件呢?这个人必须要立场坚定,不能一心二用,不能被某种意识形态困扰,从而对证据的选择有倾向性。有些人可能其他方面的条件都符合,但一想到要承担的法律风险就望而却步。任何曾经拥有政府安全许可或者希望获得这类许可的人,都不可能加入这一泄密信息的挖掘工作。我列出了几个可能的名字。可能还有其他符合条件的人,但可惜我不认识他们。最终,我锁定了一个人。

随着时间的推移,苏丹尼成了我在这一新闻调查工作中的亲密战友。除了提供技术层面的帮助,他还帮助我了解了一些我原本没有意识到自己会需要的东西:那些男男女女(主要是年轻人)在文字背后透露出的思考模式和行为习惯。

9月19日,我向苏丹尼展示了第一份演示文稿,里面充满各种术语和图形,而我根本没有能力解读其中的具体含义,只能根据内容要点进行推测。如果我的推测准确,这里面应该隐藏着一则重要新闻。其中一个要点似乎是,美国国家安全局发现,在某些操作领域,很难从无 用的信息流中挑选出它想要窃取的信号情报。苏丹尼全神贯注地翻阅着这份演示文稿,第一眼看到这份机密档案时他显得有些震惊。从第三张幻灯片切换到第四张幻灯片时,他停在那里,定睛看了一下,然后笑起来。他抓着我的胳膊,对我说:“你一定要看看这个。”我从自己的计算机前起身,看向他的计算机。只见,在第四张幻灯片上,“特殊来源行动组”的一个团队解释称,他们所讨论的信息搜集系统无法“给流量类型赋值”。换句话说,当将系统伸入一个数据流时,他们并不知道挖掘到了 什么类型的数据。在他们看来,这会带来的问题不在于所抓取的信息超出了任务所需,而在于所抓取的信息数量会超出可用的存储空间。因此, 他们需要实现“信息搜集最优化”。这张幻灯片上还放了一张黑猫的图片,看样子像是一只俄罗斯蓝猫。它的脸位于一个方框内,棕色的眼睛低垂,嘴巴让人想到皱眉的表情。方框下面有一个标签,用大大的字写着“情绪猫”(EMO CAT),接着还有一行小字:“没人能理解它。”(NO ONE UNDERSTANDS HIM.)

对于那群精通表情包的人而言,这则笑话的寓意是明摆着的——源源不断传入的数据海洋,就像猫科动物的内心一样,深不可测。演示者应该是旨在通过“情绪猫”的绝望表情逗得听众一笑。苏丹尼向我解释道,这种带有讽刺性标语的猫咪图片起源于万维网的边缘地带。它们先是出现于“互联网中继聊天室”和公开的厌世论坛(比如4chan)中, 接着开始出现在社交新闻网站红迪网(Reddit)上,然后才流传于面对大众市场的社交媒体中。之后出现在脸书上的小猫表情普遍走可爱风, 看上去毛茸茸的。而“情绪猫”则透露出一种刻薄的倾向。在这里,“EMO”所暗含的是带有嘲讽意味的悲情。

“那又如何呢?”我问道。我之前也看到了这只猫,但并没有在意。

“你不明白。”苏丹尼回复道。他说,我们看到的这些表情包就像是洞穴里的壁画一样——是一种文化符号,简单但能揭示很多东西。“我知道这些人。我跟他们打过很多年交道。他们来自红迪网和Def Con大会,都是一类人。”

苏丹尼刚开始从事这一工作时,对于我们所面对的这群位于全球最强大的电子情报机构背后的人是存在一定幻想的。而这些发现让他最初的幻想开始破灭。

“我和很多人一样,都以为美国国家安全局里面的人员要么是精神抖擞的军人,要么是‘黑衣人’。”他后来在邮件中告诉我(这里他所说的“黑衣人”是科幻电影《黑衣人》中专门负责处理人类与外星人之间关系的秘密机构),“然而,通过这些文件的写作风格、语气和使用的意象可以明显看出,那里至少有一部分人是不善社交、常年混迹于红迪网的书呆子。(我能够想象到的他们的形象是年纪轻轻、脸上还带着点婴儿肥、身材胖乎乎的,工作时手里可能还端着超大杯饮料。)这些人不是典型的政府雇员形象——于海量文件背后所浮现出的这一人物形象, 所揭示的东西远远超出预期,而这些东西对于像我这样的极客来说更为熟悉。”

美国国家安全局的正式员工分为文职人员与军职人员,其中军职人员主要来自陆军、海军、空军、海军陆战队和海岸警卫队的情报部门。 军职人员是经过预先筛选的。文职人员在应聘时则要接受一系列严格的考验:先要做一份共有567道问题的心理测试,接着要参加面试,然后要填写 SF—86 国家安全职位问卷,还要通过一项测谎仪测试,以排除反情报威胁。即便如此,置身互联网时代,美国国家安全局也不得不调整自己的要求,以招募到一批所需的天才黑客。这群黑客通常可不会每天穿着擦得锃亮的鞋子,留着干净整洁的寸头。据斯诺登说,这个圈子的文化就是,“T恤衫、牛仔裤、经过漂染的头发、耳环、印着各种表情包的衬衫、贴满了各种搞笑图文的工位。”负责筛选的人员要具有一定的包容度。不然,那些顶级黑客很容易被排除在外。

艾伦·杜是一名数学家和计算机科学家,他不是这个圈子里的一员,但对这个圈子了如指掌。2005年,艾伦从佐治亚理工学院研究生院毕业之后,直接进入美国国家安全局工作。他在夏威夷的国家威胁行动中心从事一线工作(与斯诺登最后那段时间所在的岗位位于同一个办公室),负责对来自亚洲的黑客执行反监听任务。艾伦处理起事情来深思熟虑,很会审时度势,而且拥有超凡的记忆力,因为人正直坦率而名声在外。他获得了一沓嘉奖证书,不过都是保密的,所以不能展示给外人看。基思·亚历山大在一次访问夏威夷的时候,曾授予艾伦美国国家安全局局长的挑战币,这是一枚铜质雕饰纪念币,用于表彰他的出色表现。

国家威胁行动中心的任务既包括网络防御,又包括网络进攻,这在美国国家安全局内部是非常罕见的。艾伦的任务是搜寻美国军用网络中的外国侵入者,并指明新的监控方向,以追踪侵入者的来源。当发现外国侵入者时,他就能帮助锁定反监控行动的目标。有时候,通过这些行动能够对海外的“威胁源”进行秘密控制,从而扭转局势,对间谍进行反侦察。只要获得一项特殊权限(该权限很少被授予),机构就可以发起反击,破坏外国设备或者使其失效。在日常工作中与艾伦紧密合作的是网络攻击端的黑客,包括“摇滚团队”——远程操作中心的那些精英。

在美国国家安全局工作了6年后,艾伦离开了那里。此时的艾伦对于那群曾一起共事的伙伴已经有了非常全面的了解,深知其优势和劣势。“我对那里并不抱有敌意,也没有任何爆炸性消息可以提供。我在国家安全局所做的工作都是很普通的,大部分工作都不存在任何争议,有些工作是非常伟大的。”他告诉我。

“无论是军职人员还是文职人员中都不乏怪人存在。”艾伦说。要成为军职人员,“你可以在20岁左右时报名,接受基础的训练,之后要接受3~6个月的技术性培训,经过审查,然后——还没等你反应过来,你就已经出现在了国家安全局。不久之后,你就开始访问一些未经分析的数据。此时的你已经足够成熟,可以做出恰当的决定了吗?你难免会产生这种疑问”。而负责招聘文职人员的人“面对一些比较怪异的人时必须得稍微成熟一点儿”,这些人主要来自Def Con大会,喜欢搞恶作剧,还喜欢破解一些对智力要求较高的竞技游戏。

接着,他补充道:“我们这个圈子就是以一种极客文化而著称的。”在人际关系方面,一般员工都是“比较内向、安静,习惯独来独往的类型”。机构内部一个典型的笑话是:那些说话时会盯着对方的鞋子的人都是外向的人。只有坐在计算机前面时,他们才会释放自我,回归自然的状态。他们所做的简报和所写的加密博客文章,有时候让人读起来好似“重返狂野西部”。艾伦告诉我。

2013年9月20日,就在我们发现“情绪猫”图片的第二天,我带着苏丹尼去见了《华盛顿邮报》的主编马蒂·巴伦。我知道,对于我们的工作持批判态度的人可能会揪住苏丹尼的国籍问题不放。所以,在让两人见面之前,我已经告诉巴伦,苏丹尼出生在伊朗。我解释说,苏丹尼从小就离开了德黑兰,很早就已经成了美国公民。在这简单的一句话 背后,其实隐含着一段复杂的背景。苏丹尼的父亲老苏丹尼成长在由穆罕默德·礼萨·巴列维统治下的伊朗,巴列维是背后有美国撑腰的政治强人,也是伊朗集中制王朝的最后一任君主。老苏丹尼是一名多才多艺的音乐家,会演奏通巴克鼓(一种外形呈高脚杯状的鼓)。巴列维出行时,经常让老苏丹尼和伊朗国家管弦乐队随行。后来,老苏丹尼成为伊朗保险公司的高级管理人员,负责监管巴列维在波斯湾地区的资产。1979年, 伊朗伊斯兰革命爆发,巴列维被废黜,伊朗的社会秩序发生了翻天覆地的变化。简而言之,老苏丹尼的前景不容乐观。于是,他带着两个女儿逃到美国,想等家里的事情都处理好之后,再让妻子带4岁的儿子苏丹尼前往美国与他们会合。但苏丹尼和他的母亲很快就遭遇困境,因为革命军占领了美国驻伊朗大使馆,并且扣留了美国人作为人质,他们的签证彻底无望了。于是,苏丹尼的母亲带着儿子转而前往欧洲,然后到达加拿大,最后乘汽车进入美国境内。他们申请了政治庇护,并且很快获得批准。第二年,移民局就给他们签发了绿卡。那个年代与现在的情况完全不同。

苏丹尼来到美国后,最初几年的童年时光是在俄亥俄州的阿克伦度过的。他掌握了一项本领,那就是打破事物原有的结构,并进行重建,以改变其运行方式。在苏丹尼最早期的记忆中,他有一辆由电池驱动的“达特桑”(Datsun)玩具汽车模型。他通过对数字键盘上的按钮进行编程来遥控指挥汽车模型,让其在屋子里移动——向前移动 4 个单位,向右移动2个单位,再向左移动3个单位,就可以绕开一把扶手椅。在苏丹尼 10 岁时,全家搬到了位于洛杉矶中部的一个社区,那里是伊朗移民聚居地,因此被称为“小波斯”。当时,他正在组装电话自动拨号器,还用BASIC语言编写计算机代码。他自学如何解读十六进制符号,以破解当时炙手可热的电脑游戏《飞人》(Jumpman)的复制保护。后来,他绕过固件锁,在一个索尼游戏机的主板上焊接了一个可重写的芯片。他通过一个拨号调制解调器,在被称为“公告板”的计算机论坛上与人交流黑客技巧。通过这种方式,他学会了如何变更早期移动电话的软件指令。15 岁时,他获得了一部摩托罗拉的移动电话 MicroTac,并将其连在了家里的一台笔记本电脑上。通过一连串的输入命令,他推翻了内置的控制装置,将这部电话改成了一个临时的间谍设备。只要他想,他就可以嗅探到附近移动电话信号的电波,从而可以假冒该范围内任何一部电话。他还发现,只需用氟利昂和一把锤子就可以破解当时的可利泰(Kryptonite)牌自行车锁。对于苏丹尼所在的那个青少年黑客圈子的成员们来说,这是他们共同的追求。苏丹尼和很多后来的安全专家一样, 用他自己的话来说:“我从小到大就是在寻找各种系统漏洞。”

苏丹尼获得了认知科学专业的学士学位,后来在加利福尼亚大学伯克利分校攻读硕士研究生学位,学的是计算机安全和隐私保护专业。他和两名研究生同学合作完成了一个名为“了解隐私”(Know Privacy)的论文项目。他们的研究展示了那些知名网站是如何搜集并出售访问者信息的,而且所涉及的数量要远远超过这些网站在隐私政策中所披露的限度。后来,苏丹尼担任《华尔街日报》的顾问,负责拦截智能手机应用程序的秘密信号,因为这些程序会在不知不觉中泄露用户的个人数据。他创建的创业公司MobileScope将他的这一技术实现了商业化。

2012年5月,与苏丹尼首次见面时,我在家里的一台备用iPad(苹果公司生产的平板电脑)上伪造了一个账号身份,并让他针对这台设备实施操作。他向我展示了软件开发商是如何违反政府规定和服务条款中的承诺,偷偷地追踪我在纽约市内以及在互联网上的踪迹的。我在iPad上启动了一个医疗应用程序,设想出了一个令人尴尬的问题,然后在查询栏中输入“淋病”一词。只见MobileScope的界面上,象征我的iPad设备的图标立马冒出了二十几行内容,每一行内容代表被广告商、信息中介或数据经济的中间人抓取的一条数据。转瞬之间,存储在 iPad 上面的我的年龄、性别、设备ID、位置等信息已经被传输过来。根据这些信息,足以确定我的这一身份——“Bart Testbed”(巴顿测试版),所幸这个身份是伪造的。有些公司也抓取了这令人尴尬的搜索词。之后,苹果公司加强了隐私保护控制,谷歌针对其研发的安卓手机系统也实施了同样的操作。但在某个地方的某个数据库中,始终存储着Bart Testbed这个不幸的人的医疗档案。最初促使苏丹尼启动这一项目的那些模糊的想法,就来源于他从小养成的“黑客思维”:“关于这些漏洞,法律中所说的是一回事,在真正的技术操作中是另一回事。”

在本科毕业之后,开启研究生阶段生活之前,苏丹尼一直在随心所欲地工作和玩乐。他曾被一家温哥华的公司派去香港执行一项计算机安全任务。后来,他又找了一份 DJ(调音师)的临时工作。再后来,他厌倦了这些工作。在 2003 年的大部分时间里,他都在和一群朋友一起滑雪,通过给人授课换取滑雪票,生活过得十分节俭。当所在半球的冬季即将过去时,他们就会转移到另一个半球,以继续生活在冬季,他们的足迹踏遍太浩湖、新西兰、日本。2005 年,美国电话电报公司聘请苏丹尼协助打击噩梦般的垃圾短信浪潮。之前,美国电话电报公司开启了一项功能,使用户能够收到通过电子邮件发送的短信。于是,就有垃圾邮件发送者向每个可能的十位数号码发送邮件,导致美国电话电报公司的手机用户收到了数十亿条垃圾短信——这又是一个令人意想不到的安全漏洞。苏丹尼设计了一个防御性边界,使垃圾邮件过滤器运行在高速路由器上。“在一段时间内,这变成了我的专长。”苏丹尼说。他在这一领域赢得了口碑之后,法国电信和日本电报电话公司纷纷找他合作。随后, 美国海关和边境巡逻部门聘请苏丹尼负责位于西弗吉尼亚州的一处计算机设备的安全维护工作,以防止其受到拒绝服务攻击,这类攻击者通过数千万次虚假查询来使其网络瘫痪。由于不具备安全许可,苏丹尼被禁止触碰这些属于政府部门的计算机设备。于是,他只能一步一步地指导他的雇主要点击哪里,要输入什么内容。

在我与苏丹尼见面之前,他还曾在联邦贸易委员会担任过一段时间的技术专家。在那里,他把自己变成了谷歌和脸书的噩梦,因为正是他的取证工作证明了这些企业存在非法监控其用户的行为。自那之后,苏丹尼的主要工作就是担任州检察长的顾问,当他们想要在新泽西州、加利福尼亚州、俄亥俄州和纽约州的州法院起诉那些科技公司时,为其提供技术咨询。苏丹尼身型不高但身材结实,而且富有魅力,在政府部门、业界和学术界收获了一众“粉丝”,甚至在他曾得罪的那些企业里,也不乏他的仰慕者。他在旅行途中,常常会在华盛顿、旧金山、纽约的一些地下酒吧的密室里即兴召开“科技政策鸡尾酒会”。

2013年4月,就在有关斯诺登的新闻被曝光之前六七周时,我约苏丹尼一起在曼哈顿南端的炮台公园散了很长时间的步,我们都没有随身携带任何电子设备。我告诉他,我必须强化自己的数字安全等级,而且是越快越好。我们一边散步,一边详细探讨了具体的场景、操作流程和所需的工具。我没有告诉他我为什么要这么做,他也没有问。他的这种谨慎给我留下了深刻的印象。6月6日晚,我的第一篇有关美国国家安全局的报道发布,苏丹尼给我发来一封加密邮件。“原来是为了这个。”他在邮件中写道。大约4 个月后,在9月23日那天,我把苏丹尼引荐给马蒂·巴伦。他们两人一见如故,巴伦很看好我们的合作。当苏丹尼告诉他,我最初针对斯诺登提供的档案采取的保护措施不够安全时,巴伦完全没有提出任何质疑。用苏丹尼的话说,我们需要对一些高端的笔记本电脑进行“脑叶切除”,具体来说就是封锁端口、拆除电池、拔掉网络电路板。

《华盛顿邮报》与苏丹尼签订了一份合同,合同条款和我的一样。巴伦向他保证,如果有需要,《华盛顿邮报》会为他支付所有的法律辩护费用。当天晚些时候,我写邮件给苏丹尼:“在这方面,《华盛顿邮报》行事一向可靠,这关乎它的名声。”我还告诉巴伦,他肯定不会后悔雇用苏丹尼:“我们非常期待那些隐藏在电缆中的新闻。”

在我和苏丹尼着手合作之后,我们定期就会发现更多“洞穴里的壁画”——表情符号。它们直接指向了美国国家安全局内部负责搜集信息的数据极客的身份、地位和所持的态度。

美国国家安全局所接收的大部分信息都来源于该机构口中的“特殊来源”,就是那些作为全球通信网络支柱的美国互联网和电信企业。美国国家安全局要求秘密访问这些企业的数据库。那些经过安全审查的企业高管同意了。美国国家安全局当然很高兴。既然车主已经把钥匙借给你了,为什么还要费尽力气去偷车呢?其中有些企业高管将支持美国情报工作视为一种爱国义务(斯诺登事件曝光之后,有人就不这么想了)。有些企业高管则是迫于法律的压力,不得不同意。有些企业(比如美国电话电报公司)自20世纪70年代就已经与美国国家安全局秘密合作,配合其实施行动,行动代号为“布拉尼”(BLARNEY)。还有一些高管希望借此获得优势,以争取到更大的政府合同或更好地避开相关的条例规定。美国国家安全局有一项针对“企业伙伴”的秘密预算,用于弥补给这些企业造成的不便。在2011财年,这项预算达到3.94亿美元。

在无法通过协商获得访问权的领域,美国国家安全局就开启了自便模式。在海外,由于国内的法律限制不再适用,信号情报部门中负责数据采集的机构(编号为S3)就可以毫无顾忌地在任何想要的地方打通数据搜集通道。有一个在全球范围内发动黑客攻击的基础设施,名为“量子”(QUANTUM),它部署了广泛的工具来植入软件漏洞,通过“中间人攻击”和“旁观者攻击”的方式拦截通信内容,并通过重新路由通话和电子邮件的内容,使其通过美国国家安全局的信息搜集点。大多数此类操作都是当电子信号通过大型主干道和联结点时进行自动搜集,因此被称为被动操作。当这种被动模式无法满足需求时,用美国国家安全局的话来说,它们的工作就变成了交互模式。在2012年 4月的一个具有代表性的一周,此类交互式操作一共实施了2588次。这种定制的黑客攻击行为属于特定侵入行动组的工作范畴,远程操作中心就是隶属于该行动组下面的精英团队。

有时候,远程操作中心也会遇到无法突破的障碍。一般而言,这意味着监控目标使用的是不接触公共网络的设备或者网络连接,因而没有途径来利用软件漏洞。这时候,美国国家安全局就要依赖“侵入行动组”(Access Operations division)通过人工辅助的方式进行信息搜集。侵入行动组专门针对外国驻美大使和海外相关的目标执行秘密任务。该行动组的徽标与特殊来源行动组的徽标有些类似,都是有一只捕食性动物环绕着地球,不过这只动物不再是老鹰,而是一条有着长长的分叉形舌头和恶魔般红色眼睛的蛇。徽标上面还刻着拉丁语座右铭“Decipio—Circumvenio—Latrocinor”,对应的英文含义为“我欺骗,我规避,我掠夺”。

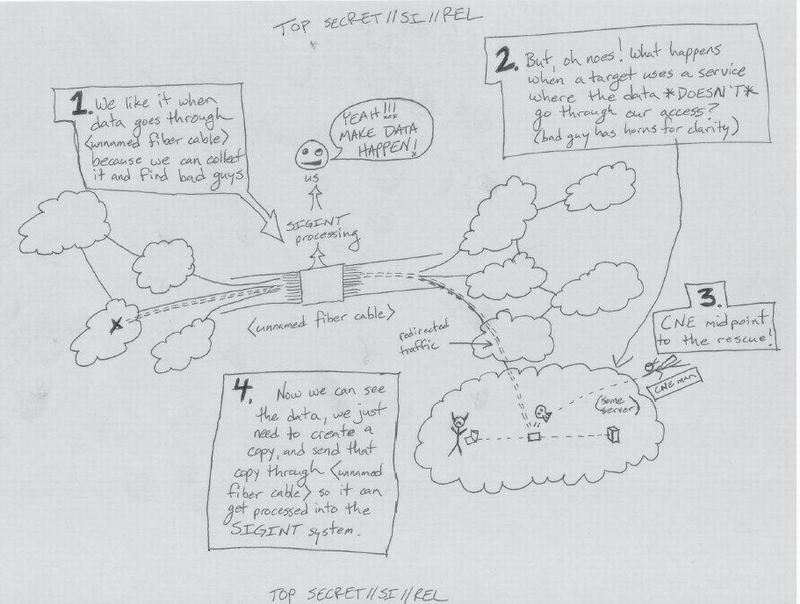

这句话源自一名游戏玩家曾夸下的海口:我们欺骗,我们偷窃,我们会彻底打败你。这种一般见于漫画中的吹嘘之词在一份官方简报中被一张真正的漫画取代。在这张画中,侵入行动组化身为一个简笔画版的超级英雄。戴着恶魔之角的“坏蛋”试图将自己隐藏在美国国家安全局总部的那些黑客无法看到的网络之地。只见“CNE侠”(CNE 的全称是 computer network exploitation,意为“计算机网络漏洞利用”)突然出现,挽救了局势,口里还一边大喊:“太棒啦!成功实现数据搜集!”美国国家安全局针对此类工作还有一个专门的术语,叫作“流量整形”。侵入行动组的员工通过某种方式(比如放置一个硬件植入工具)控制交换机,从而改变他们想要获取的通话、网页搜索和电子邮件信息的通行路径。这也是为什么这幅漫画中提到“中点”(midpoint)搜集——美国国家安全局使数据流中途发生了转向。这里所谓的坏蛋,通常也并不坏,而只是非常有趣——他们一直在毫无防备地说话。“CNE侠”是一个披着斗篷的强盗,但在这里他的行为是好的,因为他所抢夺的对象已经被恶魔化了。

基于这一英雄主题衍生出来的相关代号,灵感均来源于詹姆斯·邦德的系列电影,仿佛现实中的间谍从虚构的同行那里借来了神秘的特工魔力。他们将Windows系统的一项植入命名为ODDJOB,这是詹姆斯·邦德电影《金手指》中的一名反派的名字,他拥有一顶边缘如同剃刀般锋利的圆顶礼帽。

更有趣的是,在一份备忘录中,他们引用“否认与欺骗”来指代情报官员所说的隐藏自己并且误导对手的工作。毕竟,“CNE侠”胸前戴着侵入行动组的徽标去执行秘密行动,肯定是不可行的。外勤人员需要说一些假话来帮助他们融入普通人中。他们一般会假装成维修人员、检查员或类似的职业,这样一旦在执行任务的过程中被别人发现,也好找 理由消除对方的怀疑。有的人还需要预定行程,因此需要用到虚假的文件材料。事实上,有一个完整的官僚机构专门为他们提供“作为掩护的工资单、行程和财务状况”,以及其他所需的服务。不可避免地,这一支持系统也有自己的代号——Miss Moneypenny(钱班霓),这是007系列电影中那名忠心耿耿的女秘书的名字,她是邦德的红颜知己,一直渴望着一段不可能实现的爱情。有了这个帮手,虚张声势的数据盗贼就俨然成了詹姆斯·邦德本人。

“CNE侠”在现实中的工作中都是保持在安全距离的,因此并不需要拿身体去冒险。另一个行动组则更符合好莱坞电影中间谍的形象。当“中点”搜集方式无法完成任务时,国家安全局就要派出编号为S3283的“远征侵入行动组”(Expeditionary Access Operation)。该行动组的人员要跨越外国的国界线或者前往国界线附近,找到有利的位置来对终极目标实施监控,这类目标通常很难接触得到,美国国家安全局除此之外别无他法。该行动组的工作内容被美国国家安全局称为“人工辅助式近距离侵入网络漏洞利用计划”(human-enabled close access network exploitation program),他们也有一句拉丁语座右铭——“Si ceteri non”,意思是“如果其他的都不行”,也就是当其他路径都走不通时。

暗中接近监控目标是有风险的。但也不一定,因为有时候监控目标是盟国的政府领导者,如果他们发现自己被监控,最多不过是口头发泄一下愤怒的情绪,并不会有其他后果。而如果是其他人发现自己被监控,后果就会比较危险。这时候,S3283 行动组成员就要误导对方,并且迅速离开现场。根据具体情况,他们可以选择携带武器,但只会携带轻武器用于自卫。“我有一个蓝军(美军在军事演习中,习惯把己方称为蓝军,把假想敌称为红军)跟踪仪。”一位在战区实施远征监控工作的老兵告诉我,这种装备可以显示部署在相当远地方的美军位置,“我会和美国大使馆威胁行动中心的一名人员配合行动。我带了足够的子弹,大概能坚持 30 分钟,还有一把M-4 步枪、手枪、一些水和一个隐蔽与逃跑计划。”

在斯诺登提供的档案中还包含更多关于S3283行动组的资料,包括其目标所在的位置、外勤人员的照片,以及他们的战术与技术细节。但我不打算写这些东西。我感兴趣的是美国国家安全局谈论自己的工作内容的方式。平时,在行动现场难免会出现一些“更衣室谈话”之类的脏话。但在这里,脏话已经成为米德堡内部的官方词汇,工程师和经理们在描述近距离侵入工作时就会使用这种话。根据正式的远征行动记录中的描述,那些监控目标好似喝酒喝到“断片儿”的女人,等酒醒之后肯定会为自己的行为感到后悔。

S3283行动组的一项常见任务是侵入本地的无线网络。无线网络的信号,即使有监控设备将其强化,也无法覆盖太远的距离。这意味 着行动组的成员必须潜入距离监控目标相当近的地方。他们每阶段的工作都有一个代号,这些代号都带有性暗示的意味。最初阶段的代号是 BLINDDATE(“初次见面”),具体是指行动组成员大范围搜索存在漏洞的设备。紧接着是HAPPY-HOUR(“欢乐时光”),指成员混入一个网络中,对那些计算机实施操作,以引诱防备不足的设备与自己建立连接。再接着是 NIGHTSTAND(“一夜情”),指操作人员将一系列恶意软件植入毫无防备的设备中。之后更进一步的漏洞利用与其他行动则都属于 SECONDDATE(“第二次约会”)。根据具体行动的差异,又可以细分为不同的阶段,代号分别有 BIMBO(“荡妇”)、ROOFIE(“迷奸药”)、BAREBACK(“无套性交”)、THE CALP(“性病”)等。

这一切都不是为了掩饰行动本身。从本质上来说,远征行动的使命是实施精准监控,它与大规模监控刚好相反。美国国家安全局选择这些监控目标,是为了服务其政治“主人”。我在文件中看到的行动目标, 并没有超出你能想到的情报部门的工作内容。但问题是,那字里行间透露出的玩笑意味,是出于何种意图呢?近距离侵入行动在官方层面被比喻成性剥削。我认为,这种说法并没有夸张。因为它已出现在行动报告中,并通过指挥系统层层上传至高层那里;同时它还出现在培训材料中,从而被分发至基层人员手中。例如,关于无线利用技术的资质课程一共由7 部分组成,其中就有两部分的题目分别为“BLINDDATE 简介”(“找个伴!”)和“NIGHTSTAND 简介”。类似的内容远不止这些。美国国家安全局的档案中出现了几十个同样风格的代号,从VIXEN(“悍妇”)和 BADGIRL(“坏女孩”),到 LADYLOVE(“情妇”)和 PANT_ SPARTY(“内裤派对”)等。“内裤派对”是流行文化中通用的俚语,可以指代几种亲密行为中的任何一种。在监控术语中,它代表着将美国国家安全局的软件工具插入监控目标的防御体系的“后门”。会开这种玩笑的人,无论是开发者、做简报的人,还是培训师,据我所知都是男性,无一例外。

曾担任威胁行动分析师的艾伦·杜告诉我,会开这种带有性暗示玩笑的“群体的年龄非常小,都是年轻的男性。其中的大部分人要么是大学毕业之后刚参加工作,要么是 19~21岁的军事行动人员,都是正值男性荷尔蒙最旺盛的时候”。接着,艾伦补充道,这些人根本想不到会有他们那个圈子之外的人读到他们写的东西,更想不到有人会找到理由对此提出反对。监管的力度有时是很薄弱的,他回忆说:“要找到合格的管理人员有时候很难,他们往往会从看起来最合适的技术人员中挑选,而这些人之前从未有过担任领导者或管理者的经验。”

斯诺登虽然拒绝了加入特定侵入行动组的机会,但他在成长过程中早已习惯这个圈子的文化。“这些表情包有助于鼓舞士气而且充满乐趣,但这是在拿那些真正关乎人命的系统开玩笑。”他告诉我,“这就像是给青春期的人赋能,使其真正实现了‘我可以做任何我想做的事。你有什么能耐来阻止我?我是无所不能的’。我想指出的是,根据我们的理解和定义,青春期意味着人还不够成熟,缺乏自知之明和自制力。”

《美国黑镜:斯诺登与美国监控帝国》,[美]巴顿·格尔曼 著,思齐 译,中信出版集团,2021年3月。

有业内人士将这种兄弟式的聊天内容比作外科医生与护士之间私下的逗趣对白。这可能确实有些道理。使用一些诙谐幽默的语言确实有助于缓解压力,而且能够培养团队精神。但这个类比并不十分恰当,因为医护人员的这种行为本身也存在争议。确实存在有的医护人员在背后拿绝症病人开玩笑的情况,而且有的人会觉得这种行为无可厚非,但患者和公众在知道后往往都不太能接受。近年来,类似的丑闻频频爆出:有的医生被发现在病人因打了麻醉药而失去意识的情况下与病人自拍,有的医生嘲笑他人的相貌,还有医生称一个疑似患有梅毒的病人为“傻子”。对于这些手握手术刀的人,社会大众的期望是他们能够稍微成熟一点儿。否则,他们手中的权力就会令人们感到恐惧。

(本文选摘自《美国黑镜》一书,澎湃新闻经出版社授权刊发。)