王元崇评《通天之学》︱站在关口的盛清中国

《通天之学:耶稣会士和天文学在中国的传播》,韩琦著,生活·读书·新知三联书店2018年10月出版,417页,88.00元

有清一代是中国发生剧烈变换的历史时期,更是中国与世界上其他国家尤其是欧美国家的交际和冲突达到前所未有之地步的时期。对当代的中国人而言,鸦片战争后的清代历史,即通常所谓的“近代史”,乃是对清代历史记忆最深刻的一部分,因为在这一被中欧对立所界定的“近代”时空中,中外的交融与冲突达到了一个高潮,并且与二十世纪中国革命、中国国家和社会的嬗变以及集体历史记忆的塑造与维系等等方面密不可分。有关这一部分的历史叙述,包括历史编纂法(historiography)的路数本身,无论在中国之内还是之外,都倾向于描述“漫长的十九世纪”(the long nineteenth century),塑造一种在西方历史时间轴上1800年以降中欧“大分流”和二元对立的历史模式和时空记忆。十九世纪的清代史也因之普遍被包括中国历史学者在内的很多学者分离出来,单独作为“近代中国史”的主要研究对象。

然而,鸦片战争之前的清代中国,特别是现在学界经常称呼的贯穿康雍乾三朝的十七世纪晚期到十八世纪晚期这一“盛清”(High Qing)时期,已和欧洲有了诸多密切联系,做出了对后世影响深远的一系列举措。这些举措在表面上并不像十九世纪那样有着山崩地裂般的剧烈表现,所以常常被人们所忽略,而此一时期的中国也很长一段时间以来被西方学者们视为“停滞的帝国”(the immobile empire)的一个典型时段,间接反映和强化了美国历史学者邓嗣禹和费正清等在二十世纪中期提出的所谓“西方冲击—中国反应”论(Western impact vs. Chinese response)。过去的四十年间,反思这种二元对立模式的和反思西方中心视角的中外学术作品不断涌现,从中欧宗教史的角度考察的中文作品亦层出不穷。韩琦的《通天之学:耶稣会士和天文学在中国的传播》(以下简称《通天之学》)从自然科学史的角度入手,高屋建瓴地为进一步破除此种模式,以及从中外交流的角度重新解读清代中国与世界的关系,提供了绝好的方法论和研究个案。

《通天之学》除了序章与结语以及五个附录之外,主要包括九章,依次探讨的主题包括:耶稣会士与欧洲占星术著作在中国的传播;康熙初年历法之争与法国路易十四所派遣的“国王数学家”来华;康熙时代蒙养斋算学馆的建立及其活动;康熙皇帝的日影观测及相关的历法改革和帝王权术;康熙后期热衷的“西学中源”说及其影响;康熙朝《钦若历书》的编纂及其影响;礼仪之争与清廷最终的禁教;耶稣会士与康乾时代的地图测绘;以及雍乾时期耶稣会士和宫廷天文学的传播。该书主要研究对象是在华耶稣会士与清廷的互动,主要的历史人物载体是在华耶稣会士、康熙皇帝、钦天监中国官员特别是奉教监官(即归化了天主教的官员)、康雍乾嘉时代的知识分子和高级文官。因为与天文历法有关,所以主要的耶稣会士都服务于钦天监这一中央机构,这也是任何研究清代耶稣会士著作都离不开的内容。

《通天之学》利用大量的中文、拉丁文、法文和英文等多语种原始档案资料和第一手著述,钩沉掘隐,内外参证,生动细致地再现了清代自顺治初年到道光初年约二百年间,中欧通过耶稣会士这一渠道和桥梁,在天文历算、高层政治、学术研究和宗教信仰等诸多方面发生的意义深远的密切互动,展现了在漫长的十七和十八世纪清代中国与西欧是如何在自然科学和技术领域逐渐实现大合流的,同时兼及盛清中国的变化与十九世纪若干转折之间的长时段框架内的密切联系。《通天之学》不仅仅是一部十分严谨的自然科学史著作和一部波澜壮阔的在华耶稣会士历史记录,更是一部非常难得的跨越了近代民族国家叙述体系的世界史视野内的力作。

《通天之学》和中文世界里的绝大多数历史学术著述一样,以扎实的考证来最大程度地还原历史真实,并非像英文学术专著那样一部书侧重于提出和论证某一主要观点或主旨(即所谓argument),而是观点林立、枝叶并茂,涉及的具体内容十分详细,给读者的启示也不一而足。本文以下选择几个主要方面加以简评,兼论站在历史发展关口的盛清中国所做的选择。

以技立身:在华耶稣会士的机遇与限制

自明末意大利耶稣会士利玛窦(Matteo Ricci, 1552–1610)来华,至清道光初年最后一批耶稣会士逝世或返欧,耶稣会士在中国的活动绵延了几近两个半世纪,其得以立足的主要手段是欧洲的自然科学技术知识,他们借此同皇帝和高级文官互动,获得上层的庇护,以期自上而下推动其教化中土之理想事业。在这两百多年间,数百名耶稣会士纷纷来华,携来了当时欧洲的天文、历法、数学、物理、测绘、钟表、机械和绘画等技术,或引荐给中国,或融合于中国本土技艺之中,逐渐造成了一种中西合流的局面。这是一个漫长的过程,在教会使命鼓召之下来华的耶稣会士前仆后继,架起了一座中西交通的隐形桥梁,自身则充作此种交流的不可或缺的中介和守护人。如《通天之学》所述,在耶稣会士得以扎根中土的诸多领域之中,天文历算是最为明显的也是最重要的,因为这一方面涉及日月食的观测和预报,而日月食涉及皇权,亦关系到从天子到官员和臣民的诸多救护的礼仪和制度,对预报的精确度的要求很高,是国家大事。在同期的欧洲,日月食虽然也讲究精确预报,但并没有像中国那样上升到与天子、天命和朝代合法性相关联的高度,因此耶稣会士在欧洲所学习和掌握的天文历算方面的科学知识,到了中国之后因为中国自身的政治制度迅速变成了与宫廷和国家休戚相关的专门技艺,耶稣会士也因此获得了中国天子的青睐,得以立足中土,越百年而不衰。

《通天之学》将清代时期欧洲天文学的传入划分为五大阶段:(1)顺治朝至康熙二十七年(1688年,南怀仁去世和法国“国王数学家”来华);(2)康熙二十七年至康熙末年;(3)雍正朝至乾隆朝;(4)嘉庆朝至道光朝;(5)咸丰朝至清末。(《通天之学》,第230页;以下只注页码)这五大阶段的划分有理有据,其中耶稣会士贯穿了前四个阶段,而最为重要的则是第一阶段,即明末清初时候在历法上的巨大改革。

中国元明两代的天文观察和计算方法,即所谓“推步”,都是遵循郭守敬等人的《授时历》的(明代行《大统历》,所本的仍系《授时历》之算法),到了明末计算误差已经十分明显,而耶稣会士携来的欧洲天文观测和数学计算方法则相当准确,恰好满足这一改历亟需。崇祯二年(1629年),在钦天监推测日食再度失误后,崇祯帝任命礼部左侍郎徐光启(1562–1633)在北京开设历局编纂新历书。徐光启作为利玛窦的好友,且已于1603年经利玛窦受洗入天主教,深知泰西教友在天文学方面的优长,故而聘用耶稣会士龙华民(Niccolo Longobardo, 1559–1654)、邓玉函(Johann Terrenz, 1576–1630)、罗雅谷(Giacomo Rho, 1592–1638)、汤若望(Johannes Adam Schall von Bell, 1592–1666)等人入局效力,共同编纂新历。1633年徐光启逝世以后,山东参政、天主教徒李天经(1579–1659)继续主持编历工作,于次年编成《崇祯历书》。

身着清代官服的汤若望(Johannes Adam Schall von Bell, 1592–1666)。图片来自《荷兰东印度公司使团觐见中国大皇帝记》(An Embassy from the East-India Company of the United Provinces, to the Grand Tartar Cham Emperor of China) (伦敦,1669年)。这幅图上的汤若望右手拿着一个圆规,左手提着一个星盘,异常醒目,此外墙上、桌子上和地上有世界地图、量角器、浑天仪、角尺、圆规、地球仪等诸多代表自然科技的形象。

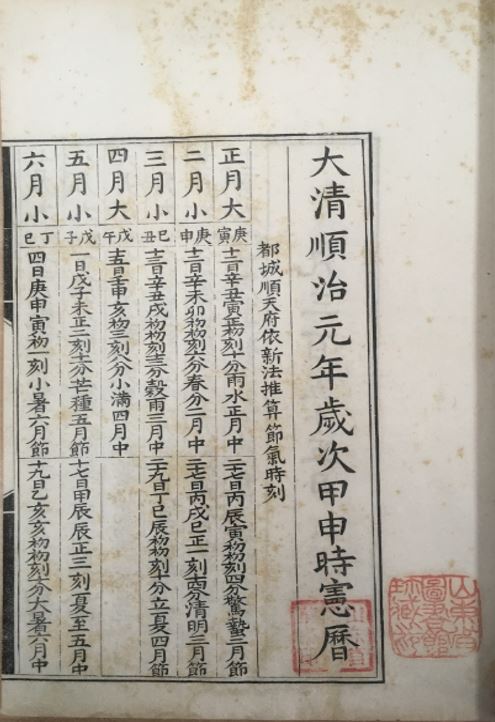

《崇祯历书》集中西之大成,采纳的是当时欧洲流行的丹麦天文学家第谷(Tycho Brahe, 1546–1601)的以地心说为主要内容的宇宙体系,并没有采用哥白尼、开普勒等人的日心说。因为日心说在历史上最终战胜了地心说,有人可能会对耶稣会采用地心说持怀疑态度,但正如著名的藏历学家黄明信先生所指出的,对于计算本身而言,采取以地球还是太阳为中心,本身并不影响计算结果。《通天之学》中也明确指出:“耶稣会士之所以采用第谷的天文学说,其重要原因是该体系能够更为精确预报日月食,推算行星位置,满足了明末改历的需要。”(第11页)对精确度的追求,是耶稣会士们在华安身立命的关键,所以他们对此尤其上心。崇祯朝还没有来得及正式推广新历,明朝就轰然倒塌。甲申夏清军入关后,汤若望将历书呈给入关的统帅多尔衮,多尔衮迅速采纳并命名为《时宪历》,自顺治元年(1644年)当年便开始推行,并任命汤若望掌管钦天监印务,即监正,是本监最高职官。耶稣会士在清军入关伊始就从关乎皇权安危的天文历法方面扎实可靠地为清廷提供了帮助,不能不说是清朝的一大幸运,而当时以“西洋新法历书”的面目出现的《时宪历》,对中国嗣后的天文、历法和时间改革,更是产生了极其深远的影响。到了乾隆时因避帝讳,《时宪历》改称《时宪书》,名称一直延续到民国年间。清朝民间所谓的老皇历,即指时宪书而言。民间流行的各式通书内的历日,也都本于《时宪历》。《时宪历》也通过清朝与朝鲜、越南等国家之间的宗藩关系而传递到了这些外藩国家,完成了宗藩体系内的历法在表面上的统一,并影响了这些藩国自身的历法改革。例如,西洋新式算法在顺治年间通过朝鲜赴北京的贡使与耶稣会士之间的交流,传到了朝鲜王国,深刻改变了朝鲜本国的天文历算的发展方向。

山东省图书馆(济南)藏《大清顺治元年岁次甲申时宪书》(感谢汪小虎教授提供照片)

《通天之学》从明末清初这段重大转折的时期开始谈起,讲到康熙时期耶稣会士协助编译《钦若历书》和《数理精蕴》,雍正乾隆时期戴进贤(Ignaz Kögler, 1680–1746)和刘松龄(August von Hallerstein, 1703–1774)修正《历象考成》为《历象考成后编》并编成《仪象考成》等书,期间还有若干耶稣会士编译的作品涌现,详细展现了这一绵延百年的不断革新的知识工程以及其中关键的中西历史人物。正如《通天之学》所描绘的那样,在每一个天文推测和计算亟待修正和革新的关头,例如在清军入关立足未稳之际、康熙初年杨光先挑起历法之争最终导致一批奉教监官被杀(即“康熙历狱”)而杨氏一派又无从准确推测日月交食并制作历日之时等等,皆有汤若望、南怀仁(Ferdinand Verbiest, 1623–1688)、安多(Antoine Thomas, 1644–1709)、戴进贤、刘松龄等在华耶稣会士和其他教派的教士及时出面负责和全力参与,这批教士和欧洲本部之间不断的人事和通信往来,使得欧洲的新的数学、物理学和天文学知识能够源源不断地输送到中国本土,即便在雍正朝全面禁教之后,清廷依旧愿意招募掌握天文历算、绘画、机械、医学等专门技艺的传教士入京效力,从而保证了道光之前的清代一直以耶稣会士为中介保持与欧洲相对的同步,也使得清代的天文观测和预报一直都保持准确,这对于维系清代的统治具有重大的现实意义。

从顺治年间到道光初年,钦天监的监正基本都由西洋耶稣会士担任。钦天监是一个高度专业化的衙门,而且是一个清水衙门,在其中任职必须掌握相关的筹算技能,因此自明代以来很多职位都是世袭的。明代不允许钦天监官员子弟从事其他行业,不然加以流放,清代并没有严格这样要求,但从监官体系来看颇有几个家族依旧保持着世业的色彩,例如何国宗的家族,以及奉教监官鲍英齐家族、孙有本家族等等(第154页)。换言之,耶稣会传教最成功的地方也就是钦天监本监之内,在康熙初年的历狱以后,知识分子对与泰西奉教人士接触变得格外小心,不再像明末那样彼此唱酬往来,这导致了耶稣会传教事业遭遇一个巨大的挫败,也同时再次强化了耶稣会以技术立身的功用层面。耶稣会士来华的终极目的是教化中国,并非同中国进行自然科学技术的交流,但在中国他们反而需要依赖手中的科学技术维系传教的事业和理想,这在一定意义上是和教会的期望相背而驰的。换言之,他们本来是以教安命之人,在中土却要以技立身,这是一种机遇,却也因之囿于一隅而不得出,甚至有被清廷画地为牢之感。《通天之学》展示了两百余年间在华耶稣会士不断参与天文历法的工作,以至于到了如果撇开钦天监的天文学工作不谈的话,耶稣会在华的角色和地位会黯然失色。

北京古观象台(作者摄于2016年8月)

康熙朝的关口:中欧交流的繁荣与危机

清代的君主制度决定了君主的喜好和态度将直接决定一国之内政和外交路数,康熙皇帝便是最鲜活的例子。在清代的中西交流史上,康熙时期可谓独树一帜,这跟康熙皇帝本人对西学的喜好和扶持密不可分。康熙皇帝开始学习西方科学的直接原因是杨光先等人挑起的历法之争,他由此深感“举朝无有知历者”,局面亟需改变(第45页)。《通天之学》细致刻画了康熙皇帝喜好学习西方数学和天文知识,经常号召群臣展示观测日影,贬低不懂观测和历算的汉臣例如李光地(1642–1718)等人,并成立蒙养斋算学院编译天文历算书籍等等。1685年法国国王路易十四(1643–1715年在位)派遣洪若(Jean de Fontaney, 1643–1710)、白晋(Joachim Bouvet, 1656–1730)、张诚(Jean-Francois Gerbillon, 1654–1707)等六名耶稣会士赴华,即所谓的“国王数学家”(mathématiciens du Roi),推动了中欧交流走向高潮时期。1692年康熙发布容教谕旨,允许耶稣会士在华传教,使耶稣会在华事业达到了顶峰。然而,同样也是在康熙时期,中欧之间围绕教徒是否应该祭孔祭祖等事发生了礼仪之争,最终导致清廷禁教,将耶稣会士的角色进一步局限于清廷需要的科技领域之中。

《荷兰东印度公司使团觐见中国大皇帝记》(伦敦,1669年)封面插图上的康熙皇帝形象,特别突出了皇帝左手把玩着一个带有经纬度的地球仪,上面的“China”和“Japan”清晰可见。

法国“国王数学家”的来华是近世中西交通史上的一件大事,也是中欧共同推动的结果。一方面,在北京效力的南怀仁深得康熙皇帝的信任,但南怀仁也深感人手不足,于1678年呼吁欧洲派遣更多的耶稣会士来华,并强调了熟练掌握自然科学技术对在中国立足的重要性。康熙皇帝本人爱好西学,对更多耶稣会士能够来华效力也表示欢迎。与此同时,新成立不久的巴黎天文台的天文学家卡西尼(Giovanni Domenico Cassini, 1625–1712)建议法国派遣耶稣会士到中国进行天文观测,“目的是取得不同地区的经纬度和磁偏角值”(第56页)。葡萄牙自1493年开始便从教皇手中获得了在东方的“保教权”(Protectorate of Missions),也就是所谓的“葡萄牙扶持”(Portuguese Patronage),这包括前往远东的传教士都必须在葡萄牙登记,乘坐葡萄牙的商船前往远东,葡王亦出资支持远东的传教士,等等。法王路易十四十分热心推动法国在远东的保教权,因此响应卡西尼等的意见,最终派遣了洪若、白晋、张诚、刘应(Claude de Visdelou, 1656–1737)、李明(Louis Daniel Le Comte, 1655–1728)、塔夏尔(Guy Tachard, 1651–1712)等六名耶稣会士前往中国,是为“国王数学家”。法国皇家科学院(Académie Royale des Sciences)也给了这批“国王数学家”一份详细的调查清单,这批教士也成为了皇家科学院的通讯员。为了避开葡萄牙掌握的澳门这条航线,这批数学家经暹罗和广州,于1687年夏抵达了宁波。途经暹罗的时候,塔夏尔留下效力阿瑜陀耶王朝的那莱国王(King Narai, 1656–1688)。抵达宁波的洪若等五人,由浙江巡抚派人护送进京,觐见康熙,最终白晋和张诚留在北京,其余三人到外省传教。留京不久的张诚,连同之前进京的耶稣会士、钦天监监副徐日昇(Thomas Pereira, 1645–1708),在索额图的带领之下于1689年参与了中俄《尼布楚条约》的谈判,出力尤大,这也为何该条约正文最终以拉丁语签署的一个原因(该条约的满汉文本和俄文本均系翻译本)。1692年康熙皇帝发布了容教谕旨,允许耶稣会士在华传教,使传教士们欢喜鼓舞。“国王数学家”的来华及其成功接近中国皇帝并成为皇帝的“帝师”,为嗣后大批法王支持的耶稣会士和传教士来华奠定了良好的基础。这批传教士也将中国的经纬度等予以测量后发给了法国皇家科学院,同时不断接收来自巴黎的信息,保持着频繁的通讯往来。《通天之学》强调了法国皇家科学院的重要指导作用,指出如果没有科学院的全力指导,耶稣会士在华的科学考察活动就无法圆满完成(第131-132页)。

国王数学家来华之后,中欧在制图学上发生了前所未有的密切交流,《通天之学》对此做了翔实描绘。1702年,康熙皇帝南巡经过德州,命自幼跟随安多学习的皇三子胤祉,用当时的工部营造尺为标准单位测量北京到的德州的距离,得出了“天上一度,地上二百里”的结论,即地球子午线一度(经度一度)相当于地面距离二百里,修正了前人所谓“天上一度,抵地上二百五十里”的旧说法(却也印证了周尺八寸,则一度恰好二百五十里,同时印证了明尺即周尺)。在胤祉和安多的子午线实测基础上,清廷系统规范了天上一度相当于地上二百里的标准,对此后测绘大地提供了极其重要的统一标准。1708年到1717年之间,耶稣会士全面参与了大地测绘活动,并以新的投影法来绘制地图,代替了中国传统的计里画方之法,第一次绘制了以北京为本初子午线的带有经纬度的中国全图,即1718年完成的《皇舆全览图》(即英文所谓之Kangxi Atlas)。中国地质学学者翁文灏(1889–1971)认为耶稣会士采用的是梯形投影法(trapezoidal projection),不是锥形投影(conic projection);大地测量学家方俊(1904–1998)在《地图投影》一书中认为是三角投影,三角投影与梯形投影名异实同,所以后来学界基本上采用康熙舆图使用了梯形投影法或三角投影法的说法。但汪前进根据对该图八十三个经纬线交角值的仔细测量,认为该图采取的是正弦曲线等面积伪圆柱投影,即“等积投影”,也就是“桑逊投影”(Sanson’s projection)。这幅地图制成以后,经耶稣会士之手传回巴黎,在法中国研究专家、耶稣会士杜赫德(Jean-Baptiste du Halde, 1674–1743)委托皇家制图师唐维尔(Jean Baptiste Bourguignon d’Anville, 1697–1782)绘制此图,收入了他所编著的《中华帝国全志》一书,1735年出版后引发了轰动,一时洛阳纸贵,次年就在荷兰海牙出现了盗版版本。1737年海牙又单独印刷了唐维尔的《中国新图》(Nouvel Atlas de la Chine),包括中华帝国总图和各省分图,朝鲜、西藏、蒙古地区都包括在内,凡四十二幅。这些中国地图的流布,使得欧洲进一步获得了有关“中国”“东方”和“亚洲”的翔实可靠的地理认识,直接刺激和带动了欧洲制图学的发展。《通天之学》指出:“无论是杜赫德书中的地图,还是《中国新图》,在二十世纪之前,一直是世界上最精确、最权威的中国地图,被广为引用,影响了欧洲人的中国地理观。”(第191页)在清廷方面,乾隆中期因开疆拓土,在康熙舆图的基础上又制成了《皇舆全图》,由耶稣会士蒋友仁(Michel Benoist, 1715–1774)刻成一百零四块铜版,凡十三排,每排五度(即地面一千里),故而又称“十三排图”。这种中欧数学、地理学和制图学的密切交流,足以让种种“停滞的中华帝国”等论调不攻自破,然而这一点也恰是很多有关清代的历史著作所阙如的。

1737年《中国新图》(Nouvel Atlas de la Chine)中的唐维尔所绘之中国总图,有清晰的经纬度,以通过北京的经线为本初子午线,并在这条经线上标明“Meridien de Peking”。左下方标题上方的肖像人物即康熙皇帝。当时清朝的西征尚未结束,所以在西域地区还没有显示大清边界,到了乾隆朝十三排图的时候中国边界均明白标示。

另一方面,在十七世纪末十八世纪初的中欧密切交流的大桥之下,暗流也持续涌动。在康熙容教谕旨颁布的次年即1693年,早已置身在华不同宗教势力激烈竞争的巴黎外方传教会(Missions Etrangères de Paris)的传教士颜珰(又译“阎当”,Charles Maigrot, 1652–1730),发布了七条训令,规定福建代牧区(“代牧区”即apostolic vicariate,指的是尚未成为天主教正式教区即diocese的传教区域)的教士要严禁祭孔祭祖的礼仪,也不许中国教徒祭祖祭孔,祭祖之时也最好去掉牌位至少是“灵位”等字样,不许悬挂“敬天”匾额,“God”一词要称“天主”而非“天”或“上帝”,等等,并派两名传教士赴罗马请求教皇批准。四年以后的1697年,颜珰晋升为福建宗座代牧,教廷开始重视他的训令。当时在华耶稣会士已感事态严重,试图寻求康熙帝的支持,抵消颜珰造成的影响。1700年秋,钦天监监正闵明我(Claudio Filippo Grimaldi, 1638–1712)与徐日昇、安多、张诚联名上奏康熙皇帝,认为中国祭孔祭祖是合理的,所谓“祭祀祖先,出于爱亲之义,依儒礼亦无求佑之说,惟尽孝思之念而已”。康熙皇帝朱批表示同意:“这所写甚好,有合大道,敬天及事君亲敬师长者,系天下通义,这就是无可改处。”(第157页)1701年,这份朱批被翻译为拉丁文并在北京印刷后寄回了欧洲,而罗马教皇也在当年年底举行了御前大会,决定派特使赴华,这位特使就是多罗(Carlo Tommaso Maillard de Tournon, 1668–1710)。

1702年这一年,在华耶稣会士与清宫和欧洲教廷就颜珰敕令所涉及的礼仪问题,展开了密集的外交公关,闵明我、安多、白晋、张诚、雷孝思(Jean-Baptiste Régis, 1663–1738)等大批耶稣会士参与其中,并分赴北京、福建和江西调查取证。《通天之学》利用罗马教廷耶稣会档案馆所藏的证词,还原了缺乏详细中文史料记载的在1701–1704年间担任耶稣会中国副省会长的安多的重要角色。1702年年底,安多在“誓状”上签名以后,经由澳门主教签名,于1704年寄到了罗马教廷。然而,这些誓状似乎并没有真正发挥作用,1704年11月20日,教皇克莱门十一世(Clement XI)最终批准了颜珰的禁止祭孔祭祖的敕令,礼仪之争以耶稣会士的败北而收场。教皇特使多罗于1705年年底抵达北京,未得到康熙帝的谅解,反而被勒令回到澳门并遭羁押,1710年夏死在了澳门囚所。自此以后,耶稣会士在华的境遇虽然在康熙皇帝的卵翼之下仍旧得以大体稳定,但就中欧交际一层已经急转直下。康熙皇帝作为一国之君,对“教化王”(即教皇)的禁令并不赞成,但他仍旧试图和教廷商谈,所以有了1716年令在广州洋商带着印刷好的由十六名在华耶稣会士联署的公开信(“红票”)回欧洲转交教皇之事。作为对“红票”之回应,1720年教皇遣特使嘉乐(Carlo Mezzabarba,1685–1741)来华,但并未解决礼仪之争。1721年1月,康熙皇帝在看了嘉乐递呈的教廷“禁约”奏片即康熙帝眼中的“告示”以后,写了一段朱批,最后说:“今见来臣告示,竟是和尚道士,异端小教相同。此片乱言者莫过如此。以后不必西洋人在中国行教,禁止可也,免得多事。”(故宫博物院编:《康熙与罗马使节关系文书影印本》,北平:故宫博物院,1932年)雍正皇帝于1723年继位以后开始推行更为严厉的禁教政策,清廷遂进入了全面禁教时期。

美国康奈尔大学亚洲图书馆藏1716年康熙皇帝致教皇的公开信,即“红票”,左边满文、中间汉文、右边拉丁文,谕旨写于康熙五十五年九月十七日即1716年10月31日,满汉文谕旨落款时间部分加盖有广东巡抚满汉合璧的关防印文,拉丁文末尾有纪理安(Kilian Stumpf, 1655–1720)、马国贤(Matteo Ripa, 1692–1745)、郎世宁(Giuseppe Castiglione, 1688–1766)等十六位传教士的签名。

中体西用:耶稣会士的中土宿命

《通天之学》展示了中西间频繁的科技交流,然而我们也不得不因此发问:倘若没有这批献身于宗教事业的耶稣会士,清代的中西交通局面是否会停留在广州的十三行商贸与张库大道上的骆驼商队?是否会止于茶叶、瓷器、丝绸、棉布与香料之上?《通天之学》在结语中提到了同样的关键问题:“科学近代化是中国科学史上的重要话题,明末以来耶稣会士来华,传入了西方科学,这本是科学发展极好的机会,但中国为什么没能抓住这个契机,完成近代化的道路?”(第231页)早在1930年代,英国学者李约瑟(Joseph Needham, 1900–1995)在研究中国科技史时候,曾提问为何中国古代科技发展取得了巨大成功但后来却没有在中国文明得以持续发展,即著名的“李约瑟之问”。虽然这一问题在同样研究中国科技史的美国学者席文(Nathan Sivin)看来是存在逻辑问题的,但李约瑟之问一定程度上因中国十九世纪的遭遇以及中西二元对立论、欧洲文明中心论、前近代的中华帝国停滞论等历史叙述法的缘故,得到包括中国学者在内的很多学者的持续追问。在笔者看来,《通天之学》引发的思考多少回到了李约瑟之问上去,而这一追问对中国而言是有强烈现实意义的。正如本文以上所谈到的,这种交流以耶稣会士为最重要的中介,而这一中介在清代中国自始至终都没有摆脱中体西用的宿命。

李约瑟研究团队根据北宋苏颂(1020–1101)作于1090年的《新仪象法要》中的记载而复原的位于开封的水运仪象台示意图。水运仪象台是用水力推动擒纵轮工作的结合了上部的浑仪、中部的浑象和底部的司辰(自动报时钟)的天文观测和报时仪器。上图由约翰·克里斯坦森(John Christensen)绘于1956年。参见Joseph Needham, Wang Ling, and Derek J. de Solia Price, Heavenly Clockwork: The Great Astronomical Clocks of Medieval China (Cambridge: Cambridge University Press, 1986).

自顺治朝以来,清廷就明确意识到了欧洲拥有的天文历算技术远比中土的要精准、便利和实用,康熙皇帝投身于西学的学习,亦有相当的体验。然而,即便英明开放如康熙皇帝,也只是小心谨慎地“用其技艺耳”(第177页)。康熙通过自己从耶稣会士身上学来的历算知识不断挖苦和打压汉臣,偶尔公开观测日影以表现其无上之聪明,又不失为一套控驭臣下的帝王之术,从属于其政治目的。清廷从未派遣任何学生或者官员前往罗马、巴黎或者里斯本等地方留学。即便是1713年成立的蒙养斋算学馆,也没有朝法国皇家科学院那种方向建设的计划,不过是一个临时性的编译机构。《通天之学》指出,蒙养斋算学馆“除了经纬度测量之外,很少进行其他天文观测,对法国天文学的新进展,特别是在木卫观测方面的成果,没有加以吸收。清廷也没有建立院士和通讯院士制度,没有一定的奖励机制,对有功人员给予较高的荣誉。雍正继位之后,蒙养斋的科学活动没有再继续下去”。(第132页)清代的中西科技交流,可以说是西欧在传教的热情之下主动前来所造成的副产品,在康熙后期礼仪之争以后,欧洲赴华传教士从数量到质量上都开始下降,给中国的科技发展造成了不小的负面影响。康熙皇帝在1703年的《御制三角形推算法论》中曾说“历原出自中国,传及于极西”,提出了西学中源的看法,大臣李光地、历算大家梅文鼎(1633–1721)等纷纷群起迎合唱和(第111–112页)。这种做法,与东汉以降道教派系在面对佛教的强力渗透之下试图以编纂《老子化胡经》来论证佛教出于中土的路数如出一辙,只能引发盲目自大的心态,于交流进步毫无裨益。也正是从这个角度上,我们可以看到清代皇帝本人对中西交流所发挥的举足轻重却也利弊参半的影响,颇有成也萧何败也萧何的意味。到了雍正和乾隆、嘉庆时期,皇帝们对西学本身均不如康熙皇帝那样感兴趣,而且朝廷不再有康熙初期历法之争那样的巨大危机,所以只是以耶稣会士为钦天监效力人员而已。从一定程度上说,康熙朝以后耶稣会士的或有或无,已无关清朝运作与发展之宏旨。

清廷对在华西洋教士始终秉持的政策,就是科技层面上的实用主义,而这种策略并非是大清国的创造。明末徐光启主持历局编纂新历之时,就不准备全面放弃当朝的《大统历》,亦没有用西法全面取代中法的计划,而是试图“会通”,即他所谓“熔彼方之材质,入大统之型模”。这里的师其长技的意思,若按照晚清张之洞对中西交流的看法,就是典型的“中学为体,西学为用”。中国明清两代,都是在中体西用的路子上走的(第198页)。清廷要师西人之长技,为我所用,这是康熙皇帝经常提醒官员和臣民的,更是耶稣会士在中土传教的至上使命最终落败的一个根本原因,无论是否有礼仪之争的发生。乾隆朝《四库全书总目》中更直接阐明对待“欧罗巴人”的政策:“国朝节取其技能而禁传其学术,具存深意矣。”与康熙皇帝“用其技艺”一脉相承(第181页)。《通天之学》通过仔细回顾康熙初年的历狱、法国“国王数学家”们来华、蒙养斋算学馆的建立以及乾隆时期复古思潮和玑衡抚辰仪的制作等个案,精彩地展示了清代这一实用主义心态同耶稣会士和罗马教廷之间的微妙关系,刻画了中国在与欧洲科学技术逐步合流之时所存在的一种难以逾越的制度性和认识论上的习惯与成见。

北京古观象台上的玑衡抚辰仪,乾隆九年(1744年)制,主要用来测定真太阳时、天体赤经差和赤纬(作者2016年8月摄)。

《通天之学》特别精彩的地方之一,恰是通过刻画不同的历史人物及其角色,来形象展示这种中西隔阂,乾嘉学派与日心说的传播之间的微妙关系便是一个极好例证。康熙时耶稣会士傅圣泽(Jean-Francois Foucquet, 1665–1741)曾在他所编成的手稿《历法问答》中,提到了哥白尼的日心学说,但这部书没有出版,只是在清廷和皇子中间流传。到了乾隆时期,蒋友仁在1760年乾隆皇帝五十岁生日之时进献了一幅彩绘世界地图即《坤舆全图》并图说两卷,其中介绍了日心说。时任内阁学士兼礼部侍郎的历算大家何国宗、左春坊左赞善兼翰林院编修钱大昕负责润色图说。钱大昕是乾嘉学派的领军人物之一,他将图说文稿带回苏州后,由其学生李锐补绘了两幅世界地图和几幅天文图,然后由经筵讲官、南书房行走户部左侍郎监管国子监算学事务阮元于1799年出版,定名《地球图说》。阮元亦是乾嘉学派之领军。《地球图说》中提到“歌白尼论诸曜以太阳静,地球动”,“置太阳于宇宙中心”等等。由此,蒋友仁介绍的日心学说开始在一批乾嘉学者之中引发了讨论。同期,李锐执笔《畴人传》,从“上古”写道“国朝”(即清朝)的数学家(即“畴人”),阮元略加润色后于1799年出版,共四十六卷,最后四卷作为附录简单记载了部分“西洋”畴人即在华教士。《畴人传》最后一卷的最后一个人物即为蒋友仁,李锐在此传末尾批评了日心说:“谓为地球动而太阳静,亦何所不可,然其说至于上下易位,动静倒置,则离经叛道,不可为训,固未有若是甚焉者也。”《通天之学》就此指出:“乾嘉学派对《地球图说》的严厉批评在某种程度上阻碍了哥白尼学说的传播。”一直到1859年李善兰和英国新教传教士伟烈亚力(Alexander Wylie, 1815–1887)合译出版了英国侯失勒的《谈天》(Outlines of Astronomy)以后,日心学说才开始在中国传播开来(第174–176页)。

阮元:《地球图说·补图》之第五图,描绘了六大行星绕日运行的日心说。此图当系钱大昕弟子李锐所绘。

《通天之学》所举的日心说传播的例子极具代表性,尤能体现清人对西学所持有的若干成见,正如李锐所担心的那样,蒋友仁等西洋人的天文理论,自第谷以来才一百多年,居然“其法屡变”,日后一定变数更多,“吾不知其伊于何底也”。换言之,李锐等学人虽然有对西学的开放心态,却也受中国式的祖宗之法不可变之固囿,正如科举八股文自元明以降一直到他们生活的乾嘉时期变化不大那样。日心学说在他们看来已经是“离经叛道”了,故而不能支持。当时对于泰西之学术,学与不学,以及如何平衡学习泰西与自立自强,很多乾嘉学者都有内心的彷徨与挣扎,正如李锐、阮元等人在《畴人传》中所悲切呼号的那样:“我大清亿万年颁朔之法,必当问之于欧罗巴乎?此必不然也,精算之士当知所自立矣。”(第126页)上文提到的李约瑟之问,或许可以从中找到部分答案。

结语

《通天之学》考察了有清一代在华耶稣会士的沉浮,做出了一系列的引人深思、发人深省的讨论。盛清中国如何站在了历史关口之上、清代因何由盛而衰,而晚清又因何一败涂地?除了近世以降国际政治、大国外交以及资本主义、殖民主义和帝国主义在全球的扩张等等因素之外,自然科学技术史方面的原因也是不容忽视的,甚至是和历史发展中很多具体的大事件休戚相关的。就此而言,《通天之学》对今日的中国人回头解读近世历史,有极大的启示意义,而其中的一个关键因素就是中国如何看待西方以及应对西方的挑战。1954年,邓嗣禹和费正清一起出版了《中国对西方的反应》一书(China’s Response to the West: A Documentary Survey, 1839–1923. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1954),当时建国伊始的中华人民共和国正在轰轰烈烈地展开第一个五年计划期间,从苏联等国家引入大量先进的科学技术,推进本国建设。二十五年后的1979年3月,也就是中国改革开放政策已经正式开始推行而且中美正式建交两个月之后,邓嗣禹和费正清在该书新版的前言中开门见山地说:“这个主题本身,包括中国需要获得西方技术来解决其面临的迫切问题,并没有走进历史的垃圾桶,反而已经获得了一个新的生命力。”因此他们希望通过回顾百年前的中国经历,来提供一个可以更好地观察中国的角度和窗口(同上书,1979年版前言)。四十年之后的2020年,在经历了两三年的中美贸易摩擦之后,中国似乎又要以不同的角度和方法再次面对和回应同样的历史问题。在这样的时代背景之下,《通天之学》不啻为我们提供了一部小型《资治通鉴》。

过去三十年间,中国学界围绕明清自然科技史、在华耶稣会士和近世欧洲宗教入华史的研究已有若干璀璨的成果,包括黄一农、顾卫民、江晓原、李天纲、潘鼐、汤开建、祝平一、史玉民、汪前进、汪小虎等人在内的一批学者做出了十分扎实的贡献,而《通天之学》的作者韩琦博士是其中的佼佼者和领军人物,亦是能够熟练驾驭天文历算的专业知识和参照多语言资料进行翔实考证和历史写作的杰出学者,他本人也一直是自然科学技术史研究跨国交流的桥梁之一。《通天之学》是韩琦博士三十年辛勤学术成果的结集,乃近代中西交通史上的一个扛鼎之作。因为各章发表年限不同,讨论的问题各有差异,所以全书贯通阅读,会发现有不少地方是或多或少重复叙述的,很多事情也并非完全按照编年史的前后顺序而作。然而恰恰因为如此,对不熟悉自然科技史的读者而言,时时可以将各条线索串联起来,加强对宏观背景的理解。《通天之学》虽然着眼于自然科学史的角度,特别是欧洲近代天文学传播于中土之经过和其中纠葛,但其立意和关心远在自然科学史之上,是一部着眼于世界史和跨国史的力作,更是一部清史研究的精品。在笔者看来,任何研究明清以降中国历史和中外关系史的人,都应将此书列入必读书目之中。