《理想照耀中国》| 赵一曼、彭湃:一个民族永久的纪念

理想照耀中国(第二季)

由上海广播电视台纪录片中心制作的大型文献人物传记纪录片《理想照耀中国(第二季)》,通过革命先烈真实动人的故事,生动展现中国共产党人无私无畏的牺牲精神和革命理想。

整个系列共20集,22个人物,4月4日起于东方卫视、新闻综合频道、纪实人文频道首播。

首轮播出5集:《方志敏》《赵一曼》《彭湃》《江竹筠》《萧楚女》。

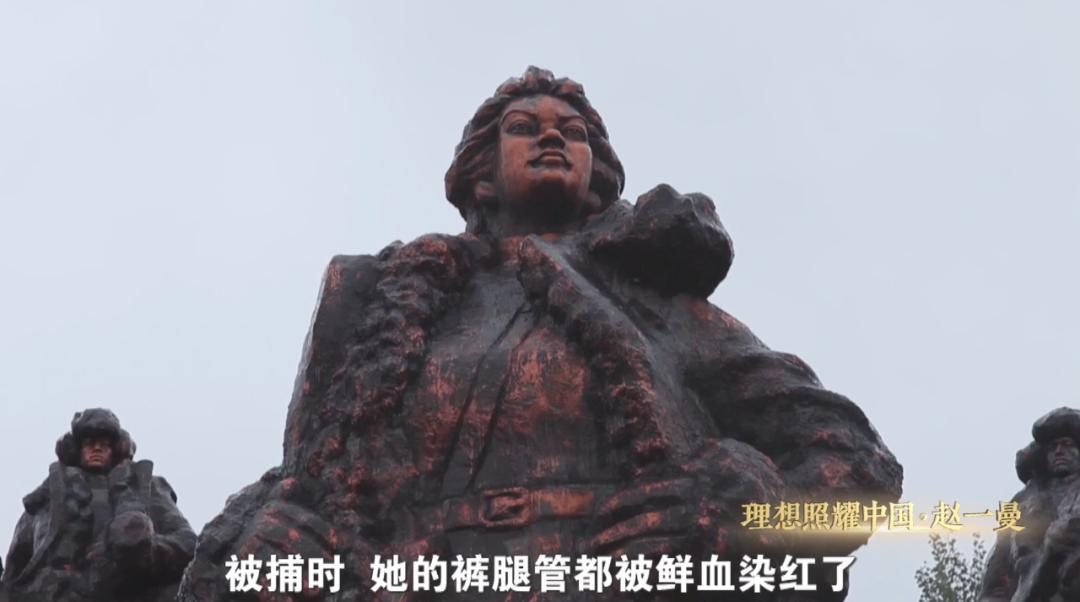

赵一曼(1905-1936)

她是一个普通的中国女人,在那场伟大的战争中成为中华民族家喻户晓的英雄。

1935年11月,在与日军作战中,赵一曼为掩护主力撤退,身负重伤昏迷被俘。

在狱中,日本人动用酷刑,她没有吐露任何信息。

行刑室是她最后的战场。

直到牺牲,日本人所能记录下来的赵一曼的全部信息只是:她叫赵一曼,家庭富裕,受过中国女性的最高教育;他们还留下了这样的记忆——“无论用什么手段都无法摧垮其坚强的意志,其最后的表现真不愧为一个共产党大人物的尊严。”

1936年8月,赵一曼牺牲,年仅31岁。

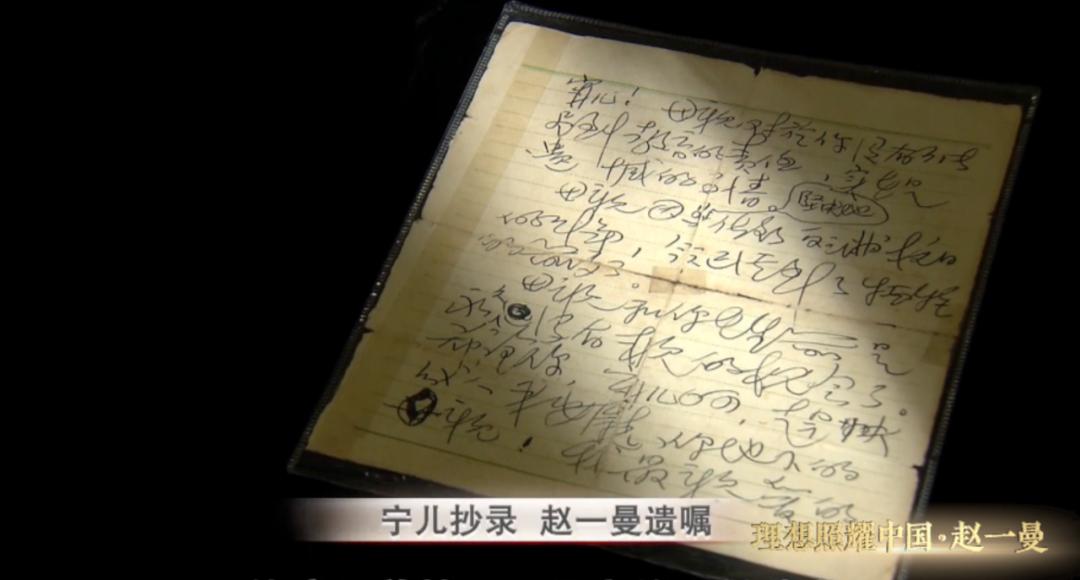

敌人将她押赴刑场,要在她的被捕地枪毙她。路上,她用已没有指甲的手给自己的儿子写了封遗书。

“母亲对于你没有能尽到教育的责任,实在是遗憾的事情。母亲因为坚决地做了反满抗日的斗争,今天已经到了牺牲的前夕了。”

“希望你,宁儿啊!赶快成人,来安慰你地下的母亲!在你长大成人之后,希望不要忘记你的母亲是为国而牺牲的!”

赵一曼遗书

但赵一曼不是她的真名。

她是谁?她从哪里来?她的亲人是谁?

直到20世纪50年代初,赵一曼的事迹被拍成电影,在全国公映,感动了一代人,她的亲人才由此找到她。

赵一曼,原名李坤泰,1905年生于四川宜宾。

1926年她加入中国共产党,1931年受党的委派去东北参加抗日联军,1936年牺牲。

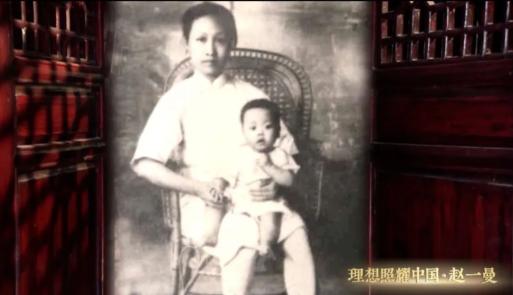

1952年,赵一曼的姐姐李坤杰竟收到了妹妹在20年前寄出的照片。

虽然李坤杰也是中共地下党员,但她这时才得知妹妹是在九一八以后,受党指派远赴东北抗日。

行前妹妹把儿子寄养到亲戚家里,临别时她和儿子拍了这张合影,托同学转给家乡的亲人。

时局动荡,人事流离,李坤杰20年后才收到。

1956年,当人们把李坤泰和儿子与赵一曼和宁儿对起来的时候,当年的宁儿已经28岁了。

他叫陈掖贤,他终于知道了自己的母亲就是抗日英雄赵一曼。

在东北烈士纪念馆里,他痛哭着抄下了母亲的那份遗书,遗书是在日伪档案里发现的,由日文转译过来。

回到家,陈掖贤用钢针蘸着蓝墨水在自己的手臂上刺下三个字“赵一曼”,这三个字陪伴了他终生。

赵一曼曾遗下诗篇,短短56字正是她人生的写照。

誓志为人不为家,跨江渡海走天涯。男儿若是全都好,女子缘何分外差?

未惜头颅新故国,甘将热血沃中华。白山黑水除敌寇,笑看旌旗红似花。

赵一曼遗诗

彭湃(1896-1929)

“咚咚咚,田仔骂田公,田仔做到死,田公食白米……”

方言童谣《田仔骂田公》

这首童谣流传于上世纪20年代广东海丰乡间,如公鸡报晓,呼唤农民醒来。有意思的是,童谣作者是当时海丰一地主家的少爷,26岁的彭湃。

海丰龙津河畔的这幢白色洋楼,是彭家的祖宅。1896年10月22日,彭湃就出生在这里,他原名彭汉育,因排行第四,人称四公子。

彭湃聪明好学,又被长辈寄予厚望,因此受到了良好的教育。他7岁背诵古文,9岁给家里写春联,还擅长剪纸绘画。

但10岁那年,彭湃的嫡母和父亲相继去世,生母承担了他全部养育之责。

他的生母叫周凤,家境贫穷,是以妾的身份嫁给彭湃的父亲。彭湃受母亲影响,生在富贵人家,却没有阔少爷的习气,他还常和穷人家的孩子交往。

母亲回忆彭湃:“说起土豪劣绅、贪官污吏的故事便要大声痛骂,县里权贵人家的门口,连经过也不喜欢。”

但这位旧制度的叛逆者,面目却是驯良的、柔美的,脸上常常浮着笑意。和那个年代的许多革命者一样,彭湃的革命之路是由同情穷人开始的。

20世纪20年代初,彭湃怀着对农民的深切同情,只身走进中国的广阔乡村,他要帮助占这个国家人口多数的被压迫农民寻求解放。

彭湃是中国最早一批投身乡村改造的知识分子,中国农民运动的先驱。这位地主家的少爷,脱下了洋装,走到农民中间。

他看到了农民的伟大和苦难。

我们农民,是世界生产的主要阶级。人类生命的存在,完全是靠着我们辛苦造出来的米粒。我们的伟大和神圣,谁敢否认!可是,我们农民,几千百年来,世世代代,无日不在无智饥饿压迫的难关恶战苦斗以维残命!

《海丰总农会成立宣言》

他烧掉了分给他的自家田契,在地主的眼中他是“疯子”,在农民的口中他是“菩萨”。

他说:“湃的生活路,通通为湃自己塞尽了。但是可以慰藉湃的,还是赤山的农民。湃也不愿和现在最有生机的农会及亲切可爱的农民离开了。”

早年彭湃在日本早稻田大学学习政治经济学,接受了社会主义思想,立志于改造社会。东渡扶桑时,他给自己改名“彭湃”——如浩瀚的大海那样汹涌澎湃,去冲刷黑暗社会的浊水。

彭湃回国后,被任命为海丰劝学所长,就是后来的教育局长,他像普通教师一样,在海丰中学、陆安师范、海丰县第一高等小学去授课,开了美术及自然常识课。

那时,学校教育仿照日本学制推行新学,但彭湃调查发现“农民怕新学如怕老虎”。

现在的教育费,从贫民手中取出者实在不少,但贫民却连丁字都不解!常见智识阶级所谈论演说的,贫民阶级好象“鸭仔听雷”,一些不懂!这岂不是现社会一种怪象吗?教育与贫民分离,这是个铁证!

彭湃《劳动者同情会的缘起》

于是,彭湃组织“劳动者同情会”,“以促成教育和平民相接近”,他开办了各式平民学校,还特地增办两所女子学校。

当时的海丰非常封建,认为“女子无才便是德”,导致有学校、有老师就是没有女学生来就读。彭湃就首先从他的原配夫人蔡素屏还有嫂子、弟媳入手,让她们带头穿漂亮的学生装,吸引了一百多名青年学生。

他希望从教育入手,去实现社会的革命。

他认为:“社会主义并不是主张社会一部分的改良,是主张全体的改造。”

他在海丰建立农会,谋求农民生活的改造,农业的发展,农村的自治和农民教育的普及。在轰轰烈烈的广东海陆丰农民运动中,彭湃成为了一名共产党员。

他创办广州农民运动讲习所,他在实践中撰写的《海丰农民运动报告》成为农民运动讲习所的教材。1927年大革命失败后,彭湃领导工农武装建立了中国革命史上第一个苏维埃政权。

1929年彭湃牺牲,年仅33岁。他说:“为了我们的子子孙孙争得幸福的生活,就是献出了自己的生命也是在所不惜的。”

彭湃牺牲后,同时代的一位学者撰文纪念,称他是“中国农民真实的朋友和导师”,“他靠着理想活着、工作着。最后也为它欣然死去。”

“ 大浪汹涛卷海丰,农民运动树先锋。 心潮血涌听彭湃,国际歌声世界同。” 这样的人,值得一个民族永久的纪念。

原标题:《《理想照耀中国》| 赵一曼、彭湃:一个民族永久的纪念》