中国古代有草民、黎民、庶民……为什么没有“公民”?

原创 苏力 北京大学出版社

即便只是来自于影视剧的耳濡目染,我们也能很明显地感受到,在古代中国大多人自称为草民、庶民、村民……作为“被爱如子”的没有自主性的存在。“没有公民”,而这也是民国之后许多知识分子认为的,旧中国黑暗和落后的症结所在。

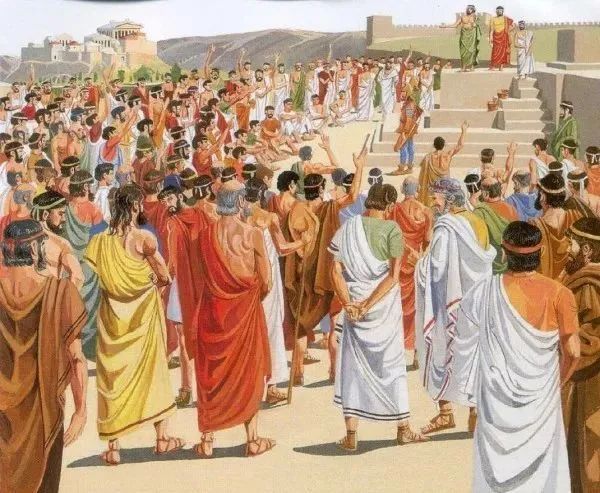

其实,作为舶来品的“公民”的历史则要悠久得多。它起源于欧洲的古希腊、罗马时代。那时,希腊各城邦在民主政治雏形的基础上出现了“公民”一词。可是,即使在号称民主摇篮的古希腊,“公民”依然是个稀罕物。

而当欧洲进入封建时期后,稀罕的“公民”还来不及发扬光大就随着奴隶制之上的民主共和制一起湮没于历史长河中长达千年。直到近代西方资产阶级革命胜利,“公民”一词才重新被发现、被诠释并得到普遍使用。而这,才是我们如今使用的“公民”。

“公民”一词既是舶来品,自然就有人质疑古代中国为何没有如此概念,继而质疑中国古代制度的缺失,认为中国自古就无民主可言。这样的说法肯定是不准确的。

今天,我们就跟着长江学者苏力教授的脚步,一步步揭开这一问题的面纱,了解中国古代的历史真实。

有“国人”而无“公民”

因为是农耕大国,中国历代王朝的开创通常是,也只能是,由某个地域的政治精英集团为核心,以攥沙成团的意志来提供。在王朝更迭的社会大动荡中,百姓最多也只是政治精英的追随者。在非常有限的意义上,他们也算参与了国家政治,但无论如何也不像现代国家的公民,不像古希腊城邦或中世纪意大利城邦的公民。

村落共同体的普通农人,极少数政治精英除外,几乎全都无法积极能动地参与国家政治生活,更无法以参与的方式影响政治决策。他们只是“国人”,是天子、君主或皇帝治理下的百姓,是以种种前缀组构的各种“民”,如子民、臣民、黎民、草民或小民,甚至可以是更大范围的——天下的——“苍生”或“生灵”,但他们不是公民。

但这异端吗?非也。在人类历史上,其实这是常态。韦伯曾指出,近代之前,伊斯兰世界、印度和中国,都不曾有过公民。但在欧洲人到达并建立殖民地之前,非洲、澳洲以及南、北美洲,又何尝不是如此?公民从来就是个地方性概念,地方性知识。

所以,在今人看来历史中国的种种法治宪制不健全的“问题”,其实与传统中国有没有“公民”概念以及相应制度基本无关。把历史中国法律制度的一些实践问题简单归结——无论归咎还是归功——某个“没有”上,逻辑很荒谬。

但我们必须以某种方式来讨论历史中国中的普通人。他们确实极少能动参与政治,但他们在历史中国从来不是可有可无的。“民为贵,社稷次之,君为轻”更多是孟子的理想;但不可否认的是,“水则载舟,水则覆舟”,“民意”“民心”一直是历代皇帝和政治精英的关注,是任何王朝政治治理的重要宪制约束。中国历史上的许多制度实践,都在不同程度上,追求顺民意,得民心。

一旦把“国人”或“百姓”当成“公民”,即便是比喻,也会剪裁、切割中国经验,非但扭曲甚至贬低了中国制度,更糟糕的是,还会强化“公民”作为理论概念的天经地义或放之四海而皆准。

古希腊“公民”与古代中国“村民”

只要不是特别矫情古希腊时期各城邦的政治经济社会特点,仅就个人的归宿感和参与度而言,所谓古希腊城邦公民大致相当历史中国某村庄的成年男性村民(通常也是家族成员),或五口之家的家长。

他一定是属于某个村庄和家族的,这意味着他对这个村庄和家族有责任和义务,但也会受村庄和家族的保护,当他遇到难处时,可以向、也会向村庄/家族求助;在村落/家族中,受“父慈子孝”和“长幼有序”等原则指导,他也会享有与其身份相当的权益分配,包括在村落/家族中的身份等级。

但古希腊城邦的公民与中国的村民也有一些重要区别。区别之一是,历史中国的村庄/家族从没实践过民主制。中国村民在村落共同体中很少参与管理村落,村落更多是由有威望、明智且公道族长或长辈老人治理的,实际上是一种“长老统治”。

区别二是,中国村落之所以这种特点,因为完全以农耕为基础的中国村落通常不可能太大,这就导致农耕村落的村民之间有更多血缘关系。

区别三,中国的村落从来不构成一个政治体,它只是中国这个超级政治体的最基层的一个部分。而古希腊的城邦,即便再小,也是古希腊文明中的一个独立的政治体。

这就决定了,古希腊城邦公民在参与城邦活动就是参与国家的政治活动,而中国的村民,由于长老制,他只能有限程度地参与村里的事务,却几乎永远不可能有效参与那个超级政治体——中国——的政治生活。

旁人或后人会视这些普通村民为国人。但这只是旁人对他们的身份追加,便于旁人或后人在某一层面来描述他们。在当时的皇权话语中,历史中国的农民可以是“子民”或“臣民”或“小民”或“草民”或“黎民”或“百姓”,却唯独不是“公民”,因为除了缴纳税赋或服兵役外,他们不以也无法以其他方式自觉能动地参与国家政治。

若真要同古希腊罗马的,而不是现代的,“公民”矫情,“子民”或“臣民”这类概念非但更具包容性,更重要的是它们完全没有与近代之前西方“公民”概念相伴的那种固定的身份等级区分和歧视。

虽有皇权色彩,“子民”和“臣民”,却包括了被希腊以及近代西方的“公民”概念排斥的女性、儿童以及一些有色人种,也包括了中国皇权治理疆域内任何归顺和未归顺的人。因为“顺民”意味着有“非顺民”;甚至诸如“反贼”、“国贼”和“奸人”这类概念,也都隐含承认了,王朝力图捉拿予以惩罚的这些人也是国人。

古代“国人”享有的权益

自秦汉以后,在统一的农耕中国这个大共同体内,各地民众,虽不是近现代法律上的“公民”,只是国人,但如果较真,可以说还是大致享有了当时社会条件下与现代“公民权”相似的基本权益。

和平和安宁是百姓作为“国人”——往往限于农耕区——享有的由国家无差别提供的最重要、基本和普遍的公共品。从功能上看,这就是对国人生命、自由和财产的最重要、最基本的保护之一。但这是西人的说法。在中国文化中,百姓并不这样概括、理解或表达。在他们看来,甚至至今绝大多数中国人仍如此认为,最重要的是保护了家庭,相对小的家庭。因为,对于不信宗教的中国百姓来说,家庭几乎是一个人生命全部意义之所在。

和平和安定的另一普遍保证是在农耕地区代表皇权的行政/司法。这些今天我们名之“行政主官”的官员在各地的首要职能其实是裁判各种告诉的纠纷,抓捕并惩罚犯罪,保一方平安,而不是其他什么行政。

当然,若同现代国家相比,历代王朝为民众提供的这种难说司法或行政的保护很微不足道。但这主要不是因为不为,更多是不能。因为国家财力人力有限,也因为信息有限或不可靠——“清官难断家务事”。但这也会带来一种好处,一种客观上的分权。“皇权不下乡”客观上促成了“齐家”,让村落共同体来更多应对对于广大普通农民最常遭遇的社区内纠纷。

不仅鼓励和表彰父慈子孝、长幼有序和男女有别,对违反者予以制裁,以此来促成村落共同体,历代王朝总体上一直还会,为了更有效的政治治理,以各种方式打击豪门世族势力,促使农民从家口较多的大家庭逐渐变成以五口之家(“户”)为典型的小家庭。

“五口之家”的“户”对于百姓意义重大。一个非常重要的社会治理功能就是,可以保证各户税赋的大致公平,即便每户人口数量会有所差别。因此,虽指涉不同,但仅就制度而言,“户”与古希腊限于成年男子的“公民”的功能相似,都是一种勾连“国”(城邦)与“家”的制度。“五口之家”是一个相对便利的用作在全社会分配利益和责任的基本单位,经此,每一代王朝就有可能务实和可行地,让全国各地的每户农家,都享有在当地看来大致相近的“皇恩”,承担在当地看来大致直观公道的税赋劳役。

对于大国来说,这个当地是非常重要的,因为就人性而言,每个人都更关心自己受到的对待是否与同自己身边的人“同等”,而不是与某个八竿子打不着的陌生人是否同等。重复一句,“就实践而言,人注定是地方性的。”

我们只勾勒了基于国人身份的,因此是普遍的,收益或负担分配。但在其他一些方面,历代中国王朝,也特别强调按个人的贤能,来分配其他一些有价值的物品,其中最重要是官职、社会地位和荣誉。也确实有极少数看似理应依据个人贤能分配的有价值物品,实际分配是违背平等原则的。但这也往往有其他务实的,在当时看来有一定甚至充分正当性的社会考量。

百姓从村落获得了什么?

我们还必须考察普通百姓作为村落共同体的成员能从村落获得些什么,是否基本公平和合理。

这对百姓来说更重要。村落共同体内的分配往往更具体,更直观,更实在。普通农人在此朝夕相处,通常有血缘亲缘关系(家族或宗族),相互知根知底,相关规矩也大都是从祖上传下来的,涉及的往往是非常具体实在的利益。

在这种情况下,人们的“权利意识”或“平等意识”或“嫉妒心”都一定更强。因此,孔子当年就告诫“有国有家者,不患寡而患不均”,他说的“国”和“家”分别是春秋时期诸侯的国和卿大夫的家,是有一定血缘基础的地方性或村落共同体,是熟人群体。

一旦落实到村落,一方面,我们首先会发现,这里的利益分配和保护机制确实与由公民组成的城邦显著不同。最大的不同是,在古希腊的城邦内,尽管公民相对于非公民是一种特权,公民中有穷人和贵族的区别,但在许多尽管不是在一切问题上,公民是平等的。但在村落共同体中,血缘是构成村落共同体的基础,由于辈分不同,由于长幼不同,这就令村民相互之间是不平等的,没法平等,甚至也不能平等。

但并非所有的不平等就是不公平,相反在村落中,这种不平等是可以理解的,甚至是必须的。在家庭和血缘群体内部,许多问题的处置应对就不可能仅仅基于个人权利。在农耕村落(血缘)共同体中,最基本的原则就是父慈子孝、兄弟间长幼有序以及男女有别;利益和责任的分配往往甚至更多依据这些原则,而不只是平等的原则。事实上,在任何可能持续存在下去的最公平的现代政治社会中,罗尔斯就曾雄辩证明,除平等原则外,一定要有差别原则。

历史中国的村落就是一个社群主义共同体。这种社群主义实践在村落社区的血缘群体成员之间保持了大致公平,但这又为系统地歧视外来人创造条件。

这种社群主义实践也会影响国家制度的实践后果。历代王朝往往会依据个人贤能向普通百姓分配荣誉和地位,“旌表”;但在村落共同体中,这种荣誉事实上往往由家庭或社区分享。无论是立牌坊,树碑立传,爵位继承,甚或边疆治理中世代继承的土官职如土司,最初都是针对特定个人的,但在地方社会实践中却可能变成社区或家庭的财产或荣光。这种“光宗耀祖”或今天的“荣誉属于集体”的传统在中国社会非常强大。

这种社群本位的实践在历史中国有足够合理性。就绝大多数农耕家庭来说,也未必有雄厚经济实力供养每个男孩求学;即便有,父母也会有分散投资风险的考量,即希望通过混合投资来确保稳定的收益。从社会层面看,即便一家几个男孩都“学而优则仕”,也是美谈,但这客观上会挤压他人或其他地方的人的参政机会,不利于大国精英政治中必须兼顾的地方“代表”因素。此外,家庭和家族中“一荣俱荣”“知恩图报”的实践,在一定程度上,会弥补在家庭社群本位下利益受损的成员。

还必须注意,现代社会确实强调个人本位,直接主张公民的个人权利,但个人本位并非无条件的最佳选项。个人本位的分配不一定总是可行的,即便可行,也未必社会后果总是最佳。

以上分析会令我们理解历史中国,之所以常常以家庭本位,或是以村落家族为本位,一定不是因为什么抽象的文化,更可能因为,历史上的农耕中国最基层的社会共同体是村落,最基本的生产生活单位/企业就是小家庭或“户”。这个社会现实,至少在许多问题上,令以家庭或家族为本位更为便利。不顾经济社会语境的强调个人权利也许会改善某些个体,但可能令社会或群体的结果更糟。

没有“公民”不等于没有公正

公民缺失不必然构成宪制残缺,这就是历史中国一系列地理、政治和社会条件打造的中国宪制常规。有或没有公民概念,事实上,都不能令当时生活在这片土地上的普通国人的日常生活,相对于他们可能相遇的其他人,有什么意义重大的变化。

他们不会因为是公民,就能从国家那里获得额外的权益,但也不会因不是公民,就无法享用这块土地上的和平安宁,行政司法,或不被允许参与科举或出任官员。

事实上,真要在这片疆域上建立一种基于公民概念的政治社会区别对待的制度是不可能的,不可能不是因为历史中国的国人反对歧视,而是歧视的成本太高昂了。

在社会生活层面,公民概念有无对普通人也没有什么影响,既不可能缩小,也不可能扩大两个熟人或两个陌生人之间既有的心理距离和信任。一个没用的概念从一开始就不会发生;即便当初曾因有用发生过,也会因后来无用而被废弃,或是被挪作他用。公民概念在欧洲中世纪就有过这一悲惨经历。

还有两点更深的寓意。首先,没有公民或公民权利、个人权利乃至人权的概念或语词,一个社会,甚至任何社会,都不会因此就真的就不讲道理,不公正了,人们就不知道为“为权利而斗争”了。权利感是一种本能,它不是语词的产物,而是不同时代的人可以用它来创造各种语词,各种话语。平等感也是如此。

与此相关的另一点则是,即便没有公民、公民权利或个人权利之类的概念,一个共同体,无论大小,也一定会遇到这类麻烦,自然也就必须以某种制度方式应对回答这类麻烦,这些争议。

因此,虽没有公民概念,但无论在国家政治共同体层面,还是在村落共同体层面,历史中国对无论作为国人还是作为村民的普通中国人都不存在系统性社会分配不公。这个说法是节制的,其实也承认,在农耕中国,个别的,偶发的,非系统的不公一定存在,长期存在,值得认真对待。

但这种不公任何社会都难以消除。这个世界本身从来没有允诺,也不可能令,一切有价值的物品,无论金钱、地位、环境,还是配偶或孩子的社会分配都将平等和统一,无需个人努力,没有幸运或不幸;也从没允诺每个人的天赋,无论智力、体力、身材、相貌、性格乃至寿命长短,都将相同。

即便有公民概念,即便有基于个人权利的制度,也不可能防止,甚至未必真能减少人类的这类幸运或不幸。应当记注,合众国当年的宪法文本曾纳入了公民,其结果却是系统拒绝了黑人作为美国人/公民的资格。

综上所述,历史中国未产生公民概念,这并非一种智识上或制度的“缺失”。公民概念是城邦的产物,作为一种特权,也是一种区分和歧视。

在农耕大国,除极少数政治文化精英外,普通百姓通常只是作为历史中国的自在但并不自觉的成员——国人,同时也作为其生活村落的更为活跃的成员——村民,这种身份制度是大国的必然。

虽然没有公民以及相应的公民权利制度,历史中国也还是以独到的方式大致公正系统有效处理了百姓在国家和村落这两个共同体中的分配正义问题,只是没有依据公民个人权利的概念或话语体系。

-End-

编辑:山鬼 黄泓

观点资料来源:《大国宪制》

原标题:《中国古代有草民、黎民、庶民……为什么没有“公民”?》