袁行霈:北大岁月琐忆

我虽然生在一个传统的读书人家庭,但是因为我自幼体弱多病,家庭并没有给我严格的学术训练,这种训练是从1953年我十七岁考入北大时才开始的。刚进北大时,抱着当作家的梦想。没想到系主任杨晦先生“无情”地告诉我们:中文系不培养作家。开始并不理解这话,学了一年以后才明白确实如此。那时的课程都是很难啃的硬骨头,例如,一入学就上高名凯先生的“语言学引论”,高先生是法国巴黎大学博士,他讲课时古今中外旁征博引,发的讲义后来出版了,厚厚的。又如上游国恩和浦江清两位先生合开的先秦两汉文学史,一开始就讲《尚书》,课后我抱着《十三经注疏》啃《盘庚》篇,那些诘屈聱牙的文字虽有趣味,但连注带疏读起来真够难的。还有杨晦先生的“文艺学概论”,天马行空,必须细心听讲方可以沙里淘金。难怪比我低一个年级,当时已经颇有名气的刘绍棠在北大中文系念了一年之后便退学,当他的专业作家去了。有了第一年的基础,到了二年级,跟林庚先生学习魏晋南北朝隋唐五代文学史,便突然觉得轻松多了。他是诗人,将自己的诗情融入讲课之中,引导我们欣赏领悟,很受欢迎。浦江清先生的“宋元明清文学史”很有特点,讲到元明戏曲时他会情不自禁地唱一段。王力先生的“汉语史”,讲稿好像是用毛笔写的,课讲完了讲稿也就出版了。此外,还有魏建功先生的“古代汉语”、周祖谟先生的“现代汉语”也是我感兴趣的,不过以他们的专长讲这类基础课并不能充分发挥。袁家骅先生的“汉语方言学”,用各地民谣或民间故事教我们说各地方言,我至今还记得粤语的故事《无尾鼠》。余真、曹靖华等先生的“俄苏文学史”、季羡林先生和金克木先生的“东方文学史”、李赋宁先生的“西洋文学史”,使我大开眼界。周一良先生和邓广铭先生合开的“中国通史”,给了我史学的视角,这对我研究中国文学史很有帮助。上述各位先生教我的时候,不过四五十岁,确切地说林庚先生才四十三岁,游国恩先生不过五十二岁,当时他们已经学富五车卓有成就了。不过上课只是师傅领进门,更重要的学习是自己课外阅读,泡在图书馆里拣自己喜欢的书来读,古今中外,中文、历史、哲学,其乐无穷,收获也最大。就这样,我在北大扎扎实实地读了四年书,渐渐窥见了做学问的门径。毕业时林庚先生需要一名助教,系主任让他自己物色,这在当时是有点出格的。林先生便让比我早一年毕业留校任教的倪其心学长到班上了解情况,同学们反映我还不错。林先生看过我的一篇作业,对我有点印象,这样我就在二十一岁时留在北大中文系当了一名助教,从此很幸运地走上学术之路。那时的图书馆馆长向达先生准许教师进入书库自由阅读,我便经常泡在书库里,随意浏览,增长了不少见识。

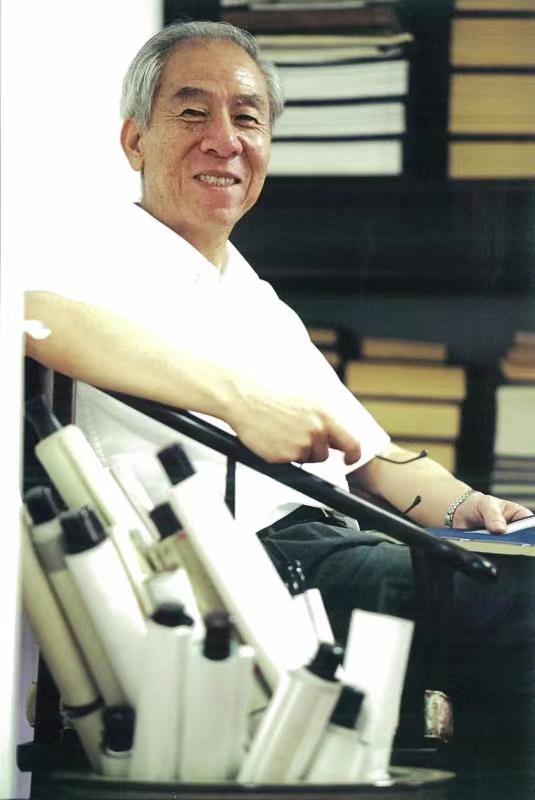

袁行霈

1958年秋,北大搞半工半读,我被派到京西城子煤矿劳动,同时给二年级学生讲授中国文学史。下煤井时头戴柳条帽,身穿工作服,腰里别一个充电池,七斤半重,电线通到头顶的一盏照明灯。胸前还要揣一个饭盒,装上满满的一盒饭。在井下的八小时里趁着点了炸药炸开掌子面的工夫,躲到岔道上吃饭。平时有罐笼送我们下井,但遇到高产日,十二小时一班,罐笼用来运煤,我们便走下爬上。原来矿井是一层煤矸石一层煤炭间隔着,第一层叫一道巷,第二层叫二道巷,以此类推。每一层间隔大约三米,越往下越深。我下过七道巷,那层巷道也就一米高。八小时都弯着腰干活,手握一把大铁锹,不停地攉煤,煤块在头灯的映照下闪闪发光,黑宝石似的。在井下彼此的脸都被煤屑熏黑了,只能认个大轮廓。上到地面,洗了澡,彼此又不认识了。在煤矿三天挖煤,三天上课,挖煤和上课究竟是隔开来互相穿插呢,还是集中三天挖煤再集中三天上课呢?换了好几次,大家觉得怎么都不对劲儿。原因并不在于时间如何调整,而是在煤矿劳动的环境中,讲王维、孟浩然,实在有点别扭。

两个月以后,学生回校了。我又转到密云县钢铁公社炼钢,从冬天干到第二年夏天。那里的主力是人大的老师,北大的老师只有中文系、东语系和俄语系的,还有一位工人、一位实验员,总共不到二十人。我们北大这批人先是负责烧锅炉,供给全体下放劳动的老师喝水以及早晨洗脸之用,因为天太冷了,住的又是半截在地下的花洞子,毛巾都冻成了冰片。烧锅炉是在夜间,先要到三四十米外的一口井里打水,挑回锅炉房连夜烧开,存在一排大缸里。天刚蒙蒙亮,就看到人大的老师分班挑着水桶来打水,他们的衣着做派都像工人。后来我们还当过木工、高炉工、翻砂工。当木工实际上只干一种活儿,就是拉大锯。一根大树干斜支在地上,一人站在上面,俯身;一人跪在下面,仰头,来回地锯。两人相对,不断交流着眼神,调整着节奏,同事之间从未如此亲密。当高炉工,两班倒,十分辛苦,可惜炼出来的都是豆腐渣一般的粗钢。密云的铁矿是贫矿,钢铁公社的高炉虽号称小洋炉,但只有55立方米,所谓洋不过是有一台鼓风机可以往炉内送热风而已。出渣或出铁时,我们要抡起五磅重的大铁锤将钢钎打进炉中,将渣水或钢水放出来。后来又当翻砂工,这活儿更累,八小时蹲在地上盘弄沙范,再将钢水浇到其中铸成零件。不过我们的情绪还不错,都自觉地通过劳动锻炼自己。俄语系一位老师会唱歌,我们晚饭后休息时,常常请她唱一曲。我要求唱舒伯特的《圣母颂》,她的声音隔着用秫秸筑起的墙传过来,十分动人。在那样的环境中,居然能欣赏《圣母颂》,而且没有人干涉,真有点奇怪了。

在密云劳动了八个月,然后又转到京西斋堂人民公社白虎头大队劳动,一直到1960年3月才回到北大。斋堂是山区,梯田一层一层地从山下直达山顶,春天漫山遍野粉红色的桃花和杏花,秋天漫山遍野金黄色的谷穗,山下小溪潺潺,农舍点缀其间。那里盛产桃、杏和核桃,春天跟着老乡爬树摘桃、摘杏。秋天跟着老乡割谷子,左手搂一把,右手挥动镰刀顺势一割,刷刷地响着,很有规律的节奏带来一种乐感。或者手持长杆打核桃,一杆打下去,噼里啪啦地落一地,有的还会落在头上身上。傍晚用背篓背回村来,走在崎岖的山间小路上,汗水湿透了衣裳,但心灵是很纯净的。有一段时间我被调出村子,参加撰写斋堂人民公社史,到许多村庄采访。山区农民生活的艰苦、心地的朴实、性格的坚韧,以及待人的诚恳,给我留下深刻的印象。有一天我到王家村采访,一路爬山,步履艰难,只见一位小脚老太太从后面赶上来,我们说了几句话的工夫,她便将我甩到后面了,过了一会儿已不见她的身影,我很惭愧。等我抵达村子时早已过了午饭时间,老乡在锅里为我留了玉米碴子粥,灶里的柴火还有余温,那碗碴子粥可称世界上最好吃的东西。马栏村奇特的地貌、百花山下的依依墟里烟,也曾使我陶醉。有个村子周围仍然保留着石头砌的城墙,我猜想是北朝时坞堡的遗迹。我离开斋堂后到“文革”开始前的六年里,曾经两次回去看望老乡们,领略那诗一般的景色,找回那段生活的色彩。每一个中国人,不管是从农村出来的还是生长在城市的,都不应该忘记农村和农民,是农民的汗水浇灌了中华大地,农村是中华民族几千年灿烂文明的根基。

无论是当时还是现在,我都认为这段经历对我来说是重要的。虽然耽误了读书做学问的时间,但是人生的阅历丰富了,做学问的眼光也就有所不同,此所谓“世事洞明皆学问”吧。

我从进北大的第一天起就患了高血压症,低压96,高压165,不能正常上体育课,经校医院院长吴继文开示证明,转入医疗体育课。老师是一位美国老太太,燕京大学转过来的,十分和气。所谓医疗体育无非是柔软体操啦远足啦之类的,远足也就是从第二体育馆走到北大的蔚秀园或承泽园,那时这两座园子没有楼房,还留有大片池塘树木,颇有田园风味。经过一年多的劳动,1960年春回校以后,血压竟然降到75 — 115,水银柱上的这个刻度一直保持到现在,成为我那段劳动生活的印记。

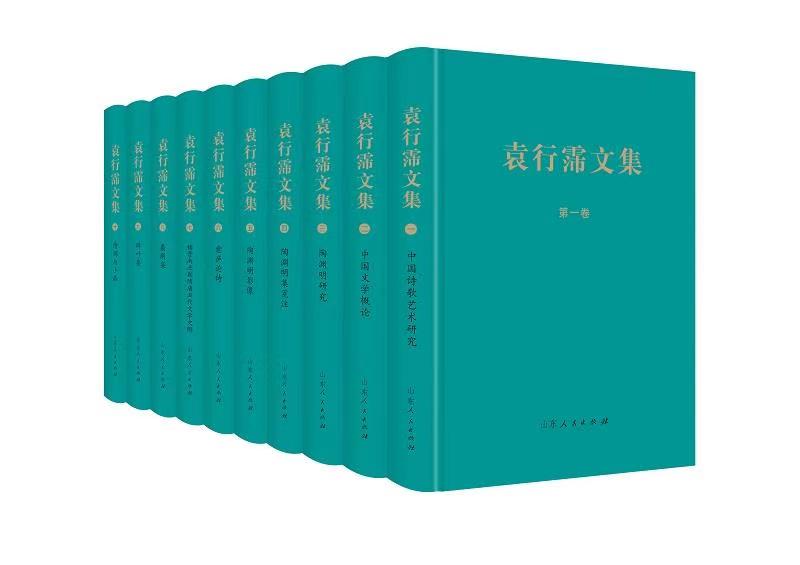

《袁行霈文集》第十卷《诗词与小品》

《袁行霈文集》,袁行霈著,山东人民出版社,2020年11月出版

本文节选自《袁行霈文集》第十卷《诗词与小品》(山东人民出版社,2020年11月出版),澎湃新闻经授权刊发。