太平天国︱蓄发、黥面、伪装:太平天国的身份标识与认同

【编者按】2021年是太平天国金田起义170周年。澎湃新闻·私家历史与北京大学历史学系助理教授刘晨共同邀请国内外学者撰写系列稿件,向读者介绍“太史”研究的新方向、新成果,也希望对相关研究有所助力。

距今170年前,洪秀全和他的追随者们创建了太平天国。他们在大清帝国最富庶的地区,建立了一个独立的政权,虽然太平天国管辖的地区时有增减,但是他们终究能与中央政权分庭抗礼。由此引发的军事冲突,可被视为一场旷日持久的内战。时人与后人通常用纯然道德的说辞,来描述这场内战,将其视为中央政府出师平叛,抑或是伟大的农民起义反抗腐朽的封建王朝。但是无论如何,斯时斯地的实际状况,都远比这些描述复杂得多。

当时的太平军与清政府的军队都鱼龙混杂,其中有些人是为了生计而投身行伍,军队中也网罗了盗匪、逃兵、俘虏各色人等。双方都利用欺骗手段和派遣细作等方法,刻意隐瞒或混淆身份,以获取战术上的优势。这些因素一方面加剧了世人对外貌与外在特征的焦虑,另一方面也促使他们尝试不同的手段,去辨识、厘清身份。在传记、日记和外国人的纪录中,几乎每份史料都提到这些用以分辨身份的外在特征,比如服饰、方言、黥面等等。这些举动可能出于自愿,也可能为人所迫。当时的人通过操弄、伪造、舍弃这些政治身份的外在标识,来博取伪装或倒戈的机会。以下段落撷取自《躁动的亡魂:太平天国战争的暴力、失序与死亡》一书的第三章,经出版社同意,略加修改,转载于此。

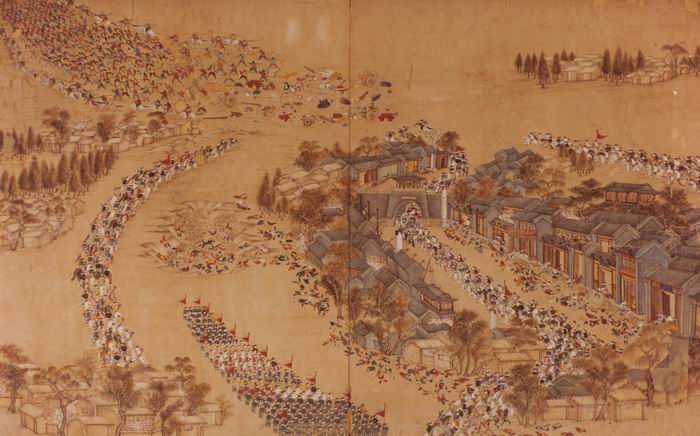

太平天国作战图

亲身经历太平天国战争的人留下大量史料,描绘出了忠诚易主的复杂景况。盗匪可能会加入团练,降兵可能会恣意地变换(或背叛)其效忠对象,家庭内不同成员可能会支持敌对的双方,难民离开家园可能一去不返,而各方势力都在俘虏中招兵。在这样的情况下,人们竭力寻找能够揭示身份的标记,希望从中寻获一点确定感,即使这种确定感并不可靠。 人们还一再调整自身的外表和行为,好在频繁易主的领土上能符合规范。有时候,他们还会记录下这一过程中的尴尬。人们和事物并不总是他们表面上看起来的那样,当承诺与忠诚的常见表达方式不再可靠,甚至有意被抛弃时,该如何辨别敌友?即便在承平时日,陌生人身上可以靠视觉、听觉辨认的身份线索,都足以引人注目和引发蜚语流言了;何况在战时,外地口音、奇装异服、脸上的刺青、蓄发或剃髮、通关文牒以及门牌,都会彰显或泄露一个人的阵营隶属——这实际上也的确发生过;显然,这些身份标记具有极为重大的意义。

身份标记牵扯的风险可能是(通常也的确是)极高的。在太平天国与清朝官府两边穿梭,可能会让人付出性命或永久的伤残为代价,很多试着逃跑的俘虏从他们的不幸遭遇中领悟到了这点。然而,一个人的生计和性命,有时也可能依赖于穿梭跨界,而成功与否,则依赖于不露声色地变换身份。即使长江三角洲已经为朝廷和太平军分据多年,商人们还是得把货物拿到市场去交易。清军和团练一旦怀疑盐商携带太平天国的文件和通行证,或是看到他们留了太平天国的发型而未像清朝官方规定的那样剃头,就会逮捕他们。但是,如果这些盐商要经过太平天国的领地,携带正确文件、打扮符合要求,也是至关重要的。

从城市逃出的难民希望在乡下找到安全,而那些原本住在乡下的人也躲到他们以为更安全的地方。谁大权在握,农民就给谁纳贡或缴税,以换取家人的安全。 饥饿、家破人亡和破坏将人们从原本熟悉的社区中连根拔起,四散飘零。各方势力颁发了通关文牒和各种凭证,以维持对地方百姓的控制,而人们在这片被战争撕裂的大地上旅行时,得更换不同文书。

军队树立带有己方标志的旗帜,以划定势力范围,俘虏们的身体也时常被迫打上屈辱标记。那些因日常事务而需要在清政府与太平军的领地之间穿行的人,需要掩饰打了记号的身体,或是将记号除去。俘虏对于自身发型、外貌及口音的焦虑,显示了他对于衣着是否合乎规定,对于效忠对象,对于身份认同等多有顾忌。而对于他人发型、外貌和口音的关切,则反映了普遍的恐惧心理——人们害怕渗透,害怕背叛,害怕看似正常的行旅之人可能心怀鬼胎。理论上来说(或是事后来看),身份与价值观都是绝对且清晰可辨的;但实际上,它们往往极具偶然性。

时人对于这场战争的书写,无论是当时所写或事后回顾,不管是出自中国人还是洋人的记录,都在发型、服饰、刺青与口音上着墨甚多,即便这些东西大多是被作者一笔带过。人们穿什么?他们讲什么方言、有什么口音?男人们留什么发型?为什么太平军中的少年兵惊人地多?无论是在回忆录、日记、外交报告还是供状中,这些细节足以证明作者经历的真实性。此外,这些细节把人们的差异分门别类,并由此划分政治阵营。实际上,这些做法远早在战争开始之前便已出现。

在儒家经典中,服饰是区分性别与华夷的重要标识。女子的年纪、民族、婚姻状态和社会地位都体现在她的发型中。男子是否剃发,清楚说明他是效忠还是对抗朝廷。 在这个多语言帝国中,方言和口音长期扮演着鉴定身份的试金石。这些记号都不是新事物,但是,当人们渴望在混乱中找到秩序的踪迹、并渴望重新稳定因冲突而动摇的身份时,他们便更加关注这些记号。人们总觉得陌生人有威胁,而当陌生人大量出现时,就更可怕了。当不仅陌生人,就连邻居都开始奸淫掳掠,任何暂时的身份标识,都能提供一点哪怕无济于事的慰藉。

交战双方除了借助服饰、发型和口音来判断身份外,还用护身符、仪式和姿势来区分出敌我。东安义军,浙江绍兴一支至少在名义上效忠清廷的地方团练,就用佛、道教词语及护身符等宗教标志来表达立场。交战双方也命令己方成员和相关人等携带通关文牒和身份文件,以便更简洁地认出彼此,并让自己人在白热化的战区也有一些行动自由。例如,很多太平军士兵会把带有“太平某营”(其军队名称)及“圣兵”字样的布片缝到衣服上,借此把一套普通衣服变成了军服。另外,太平军士兵会把他们军团的编号印在外袍上,或是印到挂在腰带上的木牌上,同时还会写上配戴者的姓名、军阶和籍贯。这些木牌上也盖有军团首领的印章。举例来说,苏州所有士兵都配有一块标有忠王印的小腰牌作为识别。

士兵们不是唯一被这样作上记号的人。行经太平军占领区的中外人士,都要在腰带上挂上标有天国印记的木牌。这种文书证明可以被仿造,来“证明”虚假身份,或为非法行为提供合法掩护。比方说,在苏州,有个在太平军手下做笔墨先生的人,他和一些俘虏逃跑之前,偷走了印信,并为自己伪造了通行证和其他文件。他后来回忆,他和同伴是如何透过配上木腰牌来证明自己是太平天国这方的人。每个人都一眼就认定这些识别记号“不致为疑”,即便它们只是用来掩护这些人逃回清方领土的工具。 与此相似,另一人在回忆录中描述自己是如何用太平天国印信填写旅行文书,假装自己和同伴要前往镇江购买粮食,好借此逃离。他确信,如果没有合适的文件,他就会被逮捕;而且,即便用上了正确的印信,他最终也没能逃脱。

太平天国作战图

太平天国战争引发了人们对伪装和背叛的严重焦虑。在充斥着道听途说、或真有其事的欺诈行为的氛围里,人们对细作和渗透者的恐惧大增。政府官员、军官和营队都可能会投降敌方,也确实有人这么做了。有的人反反复复地转换阵营;在一些亟需扩军的地方,二度背叛所负的风险也因为人员补充的迫切需求而被忽视。 然而,新近向任何一方投诚的人依然会引起极大的担心;服饰和发型上的改变是否真的反映了真心投诚,仍有待观察。让焦虑和不信任气氛雪上加霜的是,双方阵营都采用了让自己人伪装成他人的策略。透过服饰、发型和书写而编成的立场符号,是可以被有意操弄的,所以将领们用监视和焦土政策来将渗透、背叛的可能性降到最低。

对伪装和背叛的焦虑通常导致极端的决策,特别是一八六○年后战争进入清剿阶段。各方势力都着手扫荡郊区、禁止贸易、处决俘虏、屠杀百姓。貌似难民的人,真的是在逃难吗?还是说他们其实是伪装的叛兵,用乘舟同行的女人和小孩做掩护,借以渗透到清军的占领区?要怎样才能区分太平军细作和解甲的兵勇?那位走街串巷的算命先生会不会也是细作? 类似事件真的发生过;这解释了为什么团练会出于对伪装的恐惧,拷打、审问(或杀戮)整船难民。有一名作者描述说,“贼”将自己假扮成平民,带着酒水和其它补给试图混进清军。在接近清军时,他们向清军炮船的船帆扔掷炸药和燃烧弹,点燃熊熊大火。一八六○年,太平军混入难民和香客之中,企图接近杭州城。还有一次,他们从庙中带走木头佛像,给祂们穿上太平军的制服,并把它们绕城而排,造出人数众多的假象。 这些举动无疑助长了清军和与之结盟的团练对平民犯下更多暴行。而且,不只太平军会伪装自己的身份,盗匪们也会假扮成太平军、团练和清军,并以这些身份去洗劫船只、抢劫当铺,引发人们的恐惧。 难民们假扮成乞丐,希望借此能平安通过险地,到达安全之处。清方的人也曾假扮成太平天国的人,以渗入被占领的城市。

流动人口是所有人的怀疑对象。双方将领都担心敌军士兵假扮商人或外来劳工而蒙混过关,而在一些情况下,他们会对这些可疑人群的往来加以限制。包含外国旅行者在内的观察者们提到过,太平军占领的城市就像是军事设施,在有些城市中,居民似乎被有意驱离,城内只供太平军和那些得要为他们提供后勤的人居住。太平天国在一八五八年禁掉了长江内河港口芜湖的贸易,并赶走这个地方所有居民,留下的人被征做民夫。如果出现长期围城(这种事情可能性不小),驱逐居民被认为能减少一些需要填饱的肚皮;此外,这种政策也被认为能降低背叛和渗透的风险。在苏州只允许药铺进行商业活动。除了守门人和药商外,当地人都不得在城内居住而被赶了出去。在南京贸易也遭到禁止,以防止清政府的支持者假扮成“商人与苦力”混入城中。

俘虏从根本上壮大了太平军和团练的人数与力量。在那个时代,人们认为士兵具有根深蒂固的返乡渴望,为了预防兵卒们屈从于这样的念头,需要在意识型态上影响他们;如果无法影响,就需要给他们的肉体打上记号。乡勇们逐个盘问旅人,试图将他们分类:他们在路上抓到的陌生人大多是平民或逃走的俘虏——这些陌生人究竟是良民,还是太平军呢?有些人——譬如说,雇工和有前科的菜贩——靠耍小聪明谋生,如果这样的人说自己只是受俘而没有真心效忠于太平天国,可以相信吗? 那些厨子、脚夫、裁缝、绣工和挑水人呢?他们也都说自己是被迫为太平军做事的——他们的话可信吗?路上那些乞丐和背着大包衣服(因而很可疑)的人呢?他们可信吗?还有那一伙伙发下“伙伴誓言”的人呢?他们号称只是结伴而行,除了都归乡心切外没有其他瓜葛——他们可信吗?谁能替他们担保,或者说,凭什么为他们担保?他们身上有什么特点透露出他们的内心忠奸?有什么蛛丝马迹可以判断他们无辜与否?老实说,我们又在多大程度上能相信这些审问者自己是诚实可靠的?或者说,他们所留下的供状反映的真实有几分?

身份被分配,被指派,被具体化,因此它们可以被调查,被核对(或是被改变)。尽管稽查再三,也不一定有确定答案,这令人颇感焦虑。个人常常无法选择政治立场与阵营归属,就像商标、制服和标签一样,这些政治身份可以穿戴在身,有些时候甚至可能会被刺在脸上。太平军在一些俘虏脸上刺下它政权的名字,并在自己的细作与俘虏头上烙下新月或十字型的记号。太平军借此沿用了大清律例的做法,类比清廷,把自己放到了一个类似的权力地位上,一方面惩罚罪犯,另一方面给为己方卖命的人烙上记号。我们无法知晓有多少人被这样打上记号,但这些刺字的脸庞却是时人作品中常见的意象。在一个人的脸上刻字,是以一种粉碎他尊严的方式,来展现自己对他拥有绝对的权威。至少在理论上,只有国家能以合法暴力的形式,将刑罚刻写在他人的肉体上,尽管在国家之外显然可能也有其他的势力会把字烙在肉体上。该势力透过仿效国家把黥刑作为一种惩罚手段,来表明自身的权威,因而太平军对俘虏刺字的行为是一种根本上的挑战——在政治上挑战被取代的王朝,在个人层面挑战被刺字之人。

有什么东西比文字更为确定,又有什么东西比人的身体更为确实的呢?在战争中,那些以往确定的东西都成了幻影。人不再是表面上看起来的那种人(或那个人)。身体细节似乎可以提供线索,来界定政治阵营和身份认同,所以人们在这些细节中寻找确定感。但是,有合适的外表并不代表获得了安全,也不代表能免于暴行——无论在哪个政权底下,都是如此。

从事后来看,身份似乎是固定的。我们大概会觉得,在这场战争中有两方势力:太平天国和大清朝廷。但在具体事件中,就像我们看到的,人们的利益和立场并不是黑白分明的。

谁是太平天国的人?我们应该把那些与太平天国结盟的盗匪和退伍的士兵当作太平天国的人吗?或是我们该捍卫太平军们的名声,用“太平天国”来称呼广西来的老兄弟吗?如果这样,那我们又应该怎样看待那些被迫屈从的俘虏呢?当时有人认为应该宽恕他们,因为他们对太平军的忠诚心很薄弱;而曾国藩和他的弟弟曾国荃则屠戮了这些人,因为他们认为战况紧急,这些无辜的人也必须为他们不幸被迫选择的政治立场而牺牲。

另一方的情况也很复杂。我们称之为“清”的那一方,是一堆彼此利益竞争的团体出于共同敌人而形成的集合。他们都剃了头,并声称效忠北京的朝廷。但清方阵营内部关系紧张,战场上很多同盟是偶然结成的——而且很多在事后被现代编者归为清朝一方的著作者们,其实他们对清廷没有多少感情。这些人声称自己效忠于清,但就像他们在回忆录和日记中生动地写道,他们对清持严厉的批评态度,而且对清的希望显然已经破灭。

长久以来,这段历史被简化成一场有关绝对身份、绝对立场的道德博弈,使得我们对过去的理解忽略了忠诚的模糊性和偶然性。于是,灵动不羁的模糊性就此被转化成了绝对、明确的道德立场。在当时主流的说法下,战争成了叛乱,尽忠而死之人则成了烈士。但与此同时,还有数以百万计的尸首和成堆的无主白骨,尚待掩埋。