毕加索与牛:走过的路,会连线成一只“弥诺陶洛斯”

牛是毕加索最爱的动物之一,作为西班牙人,他是斗牛场的常客,又在古希腊神话中的“牛头怪”弥诺陶洛斯身上看到了自己。

毕加索曾说,“如果我走过的所有道路都标记在一张地图上,并连接成线,那么看上去可能会像一只弥诺陶洛斯。”从公牛、斗牛士到弥诺陶洛斯,毕加索笔下的这些与牛相关的形象揭示了他自身,也讲述了他的创作。

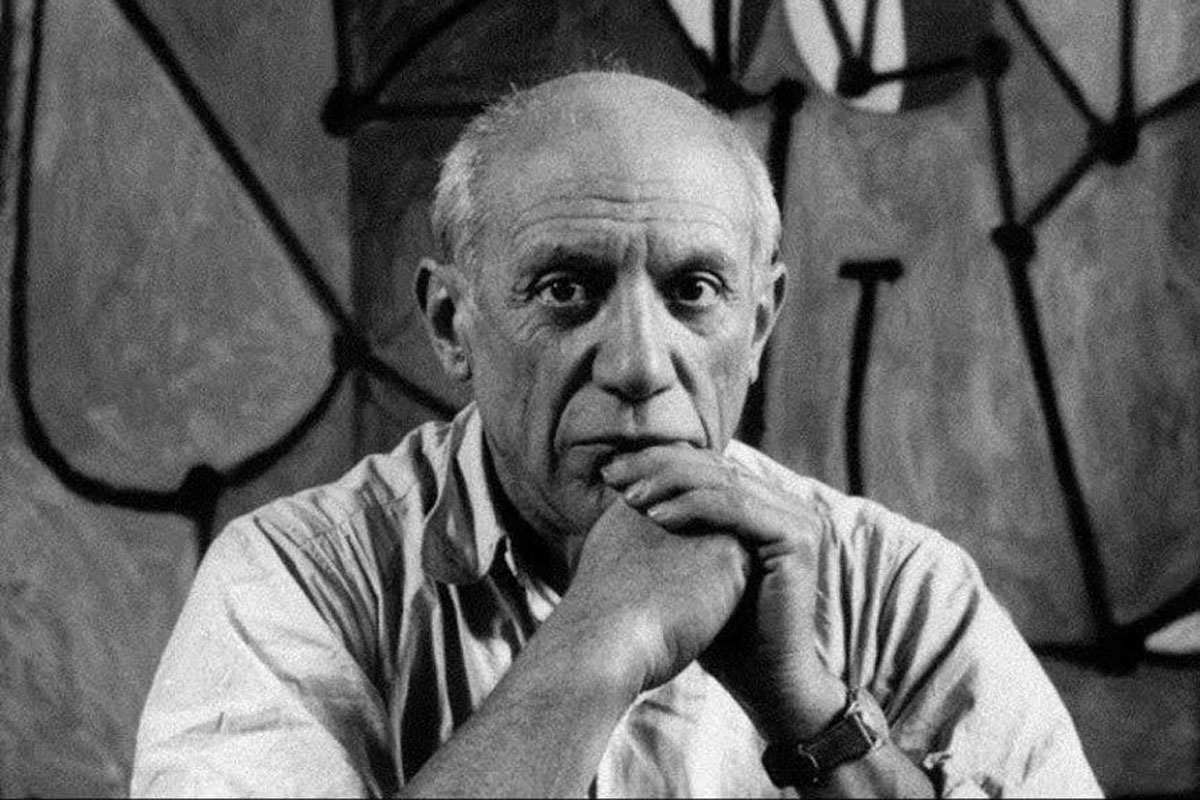

毕加索

不少描绘公牛与斗牛场面的作品证明了毕加索的西班牙血统。《斗牛士》(1889)追溯至毕加索八岁的时候,那时的他已经开始观赏斗牛。不过,这不只是意味着艺术家熟悉的生活背景。西班牙斗牛中的公牛崇拜、以及画中斗牛士兼具男性气概和女子气质的特征,直接地贯穿于毕加索的艺术形象。

《斗牛士》(1889)

在《斗牛士》的背后,还有毕加索对于戈雅(Goya)的认同感:戈雅曾给自己签名“弗朗西斯科·公牛”(Francisco de los Toros),也曾描绘自己身着斗牛士的服装站在画架;而且,就如毕加索和他的《格尔尼卡》一样,戈雅也曾从描绘战争的灾难中抽离出来,转而去观赏并描绘斗牛。在毕加索1925年时为儿子画的一幅肖像中,戈雅的影响得到了充分体现,画中的男孩拽着典型的红色斗篷,和毕加索在一张1955年照片中披在自己肩上的那件如出一辙。

毕加索给儿子画的肖像

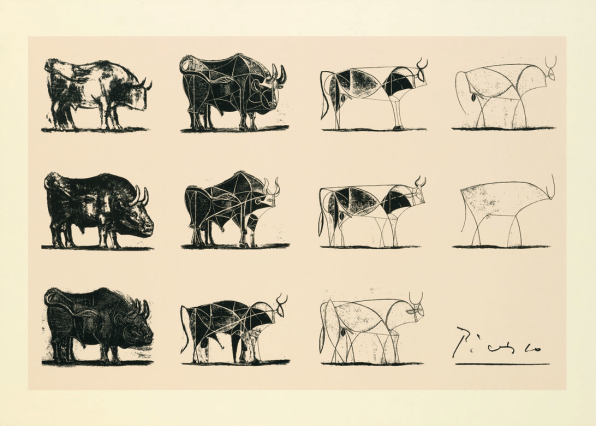

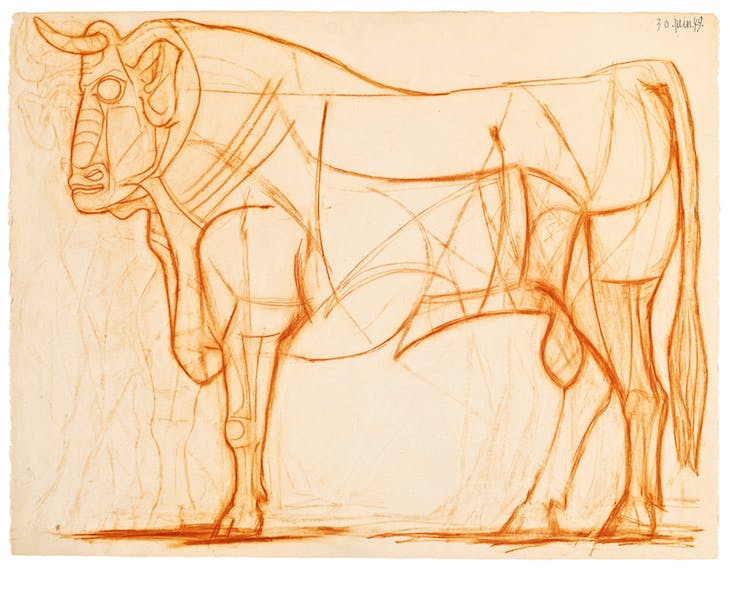

1945年至1946年间,毕加索画过一组《公牛》,从中可以看到他对于绘画对象的精神与形式的探索。在这11幅公牛图中,牛的形象从具象逐渐走向抽象的线条,他试图探索公牛的真正“概念”。他从血肉和骨头开始——这是一幅草图。然后这头“牛”开始增加分量,并慢慢地变成一个抽象的动物,和我们从毕加索其他的绘画中看到的差不多。最终,公牛变成了寥寥几笔线条,构成一首极简的颂歌。

《公牛》系列

对于毕加索而言,牛是复杂的意象,在其著名的《格列尼卡》中,对于画中牛的形象解读众说纷纭。作为象征,牛既是充满男性气概的,强壮彪悍,代表了愤怒和野心,又常常是力量角逐中的牺牲者,在人类的计谋面前甘拜下风。不管怎样,它是权力的一种复杂而脆弱的象征。一些评论家认为,牛是毕加索的“自画像”,因此《格列尼卡》中的那头公牛其实是他自己见证着下方的诸多恐怖暴行;也有一些人认为,这是一种被激发出来的男性力量;还有一些人指出,公牛是西班牙的标志,代表了西班牙内战给人带来的痛苦和困惑,以及西班牙人被战乱所扭曲而飘忽不定的价值体系。对于毕加索自己而言,他拒绝回应对于画中的牛以及与之相伴的马的形象的猜测,并声称,“这些就是动物。被屠杀的动物。这就是我所想到的。”

《格列尼卡》

另一方面,公牛和斗牛士远不只意味着西班牙。戈雅和毕加索都在西班牙出生,在法国去世;他们的“公牛”也不只是有法国和西班牙的色彩——公牛崇拜代表了一条贯穿地中海的文脉,并且一路追溯至其最古老的历史。毕加索曾为1931年版本的诗歌《变形记》(Metamorphoses)创作插画,他知道,公牛在古老的神话中反复出现,而数个世纪以来的艺术都从中汲取着灵感。例如,与毕加索同一时代的超现实主义艺术家们就将弥诺陶洛斯是对被禁锢的欲望的写照。

1900年,阿瑟·埃文斯爵士(Sir Arthur Evans)在克里特岛上发现了克诺索斯遗址,为上述的这一切提供了历史根基。克诺索斯被认为是弥诺陶洛斯的家,从1926年至1931年间,关于这一次发现的记载被一次次出版,正是在这一时期,毕加索在自己的个人神话学中为这头“怪兽”找到了位置。毕加索充分明白,在法国南部的罗马角斗场里观看斗牛(tauromaquia,源自希腊语)本身就是拾起了一条在历史中来回穿梭的线索:从毕加索自己到戈雅,从奥维德(Ovid,《变形记》诗歌作者)到古罗马,从委拉斯开兹到提香,最终回到古希腊,回到克里特岛,直到遇见弥诺陶洛斯,这个潜伏在迷宫中心的半人半牛怪兽。

《牛》(1949)

“怪兽”与“变形”是毕加索艺术创作中重要的一部分。在成为怪物的过程中,事物互相结合,彼此改变,既合二为一,又此消彼长。变成怪物,尤其是毕加索热衷的那种自我变形,具有多义性,而弥诺陶洛斯是这种模棱两可的怪物的完美典范,它成为了毕加索的自我。

在奥维德等所记载的各种神话故事里,弥诺陶洛斯是米诺斯的妻子帕西法厄和一头公牛生下的孩子,它从出生便受到谴责,被囚禁在代达罗斯设计的迷宫里度过一生,它以雅典人进贡给米诺斯的童男童女为食,最终被雅典国王的儿子忒修斯杀死,后者在米诺斯之女阿里阿德涅的帮助下进入迷宫,杀死它以后,凭着线团逃了出来。

在这些神话里,事实上弥诺陶洛斯自己都没有扮演什么角色。它的残暴似乎并非出于自我本意——那是米诺斯对雅典人的惩罚。它也并不是忒修斯所要面对的真正问题——真正的敌人是迷宫本身。虽然是太阳神赫利俄斯的血脉,但最终却沦为一个与雅典人一样的囚徒与受害者。正如毕加索在20世纪50年代时对弗朗索瓦·吉洛(Françoise Gilot)所说的那样,弥诺陶洛斯知道自己是个怪物,正是这一点让它成为了某种怪物。

《米诺陶和女人》

我们很难将毕加索视为一个受害者,尤其考虑到他生命中这么多的女人,而在他自比弥诺陶洛斯的头颅中,他自己无疑是这么认为的。从1927年开始,他对玛丽-德雷莎·瓦尔特(Marie-ThérèseWalter)的爱以及妻子奥尔加(Olga)拒绝离婚的危机,借弥诺陶洛斯的形象在不少作品中得到了表现,尤其是沃拉尔系列版画(Vollard etchings,1930–36年,出版于1937年)以及《弥诺陶洛斯战役》(Minotauromachie,1935)。毕加索从不反对戴上公牛的头套扮演弥诺陶洛斯,他知道,使自己成为一个怪物,既是自夸,也是自白。弥诺陶洛斯展现了毕加索在个人的动荡时期复杂的情绪,它是好色与暴力,也是忏悔和绝望。毕加索的弥诺陶洛斯既是怪物,也是受害者,有时还是英雄。

毕加索,1959

《米诺陶战役(第七幅)》,1935

(本文编译自apollo.com、artdependence.comdailyartmagazine.com网站相关文章)