吴亮《不存在的信札》:它从我的一些信和生命的流逝中来

【编者按】上世纪八十年代,吴亮的文学批评横空出世,单枪匹马成为文坛最雄健的声浪。九十年代开始,吴亮开始涉足当代艺术批评及策展,写下大量瞩目的艺术批评,和很多艺术家、作家有多封私信往来。近年来他开始创作长篇小说,接连出版《朝霞》和《不存在的信札》。日前,吴亮带着他不久前由长江文艺出版社出版发行的书信体长篇小说《不存在的信札》,在苏州冯梦龙书院和探花书房同多位嘉宾对谈。

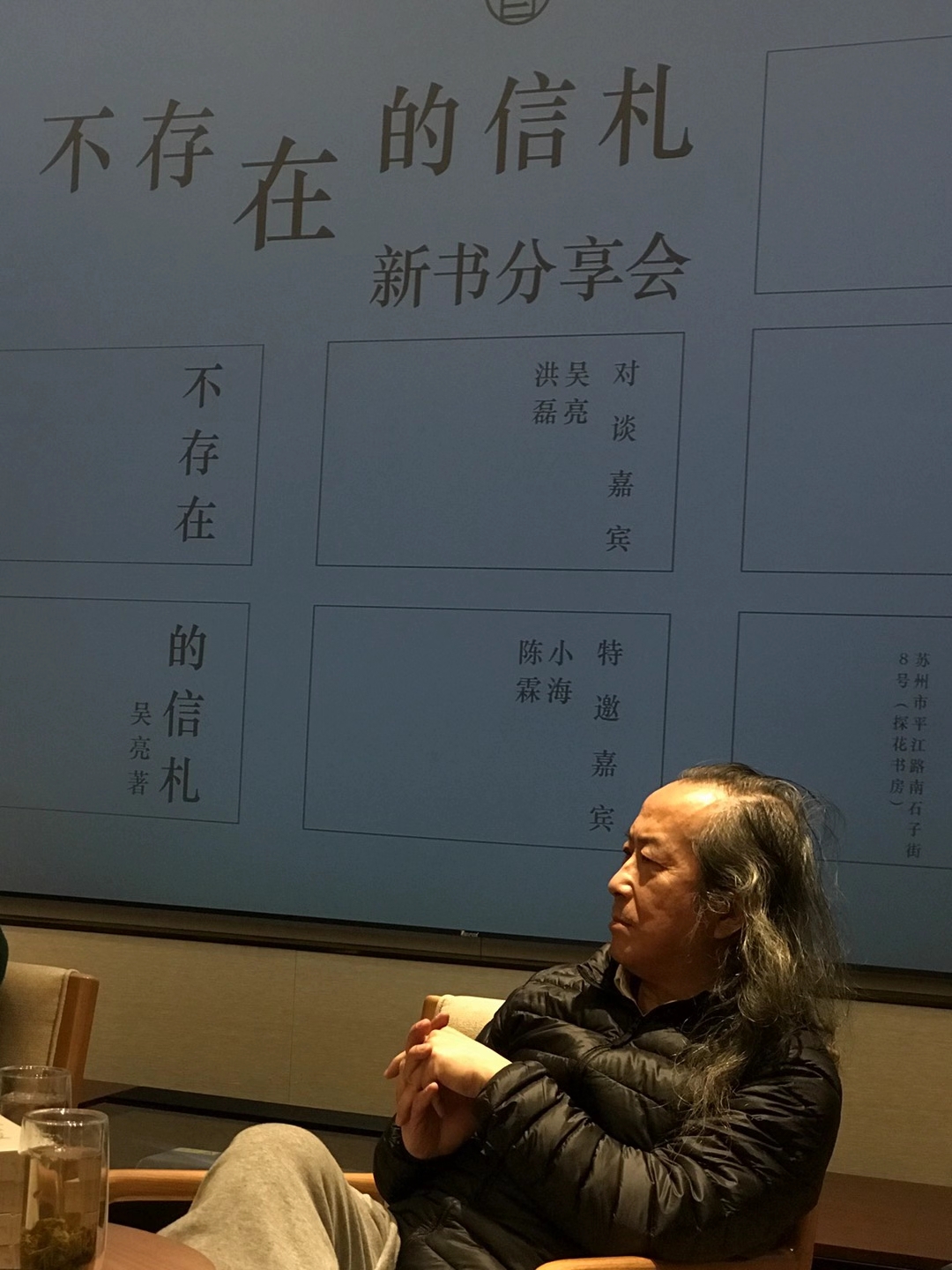

吴亮

洪磊:唐代有传奇,再往前看,《世说新语》,其实都是故事。如果把《世说新语》看成一本小说的话,吴亮的小说跟他的形式有一些类同,它是有无数个片段组成,由状态组成了一个一本那么厚的一本书。

《世说新语》里,有一个人叫王子猷,有一天他要租一个地方住一段时间,他看到他房子边上有一块空地,命令人说你要给我种上竹子,有人就问了,你就住那么几天你要种竹子?然后书中是这么描写的,说他“啸咏良久”,说“一日不可无此君“,就是说他每天都要看到竹子。同样是这个王子猷,有一天他突然在一个雪夜,想起了一个人,就坐船去看那个朋友,但是到了的时候已经是早上了,去了靠岸了,看到朋友在门口,他就立即命船夫回走。朋友说你为什么见到我不进来坐坐,他说我乘兴而来,我看到你了,我已经满足了,就回去了。其实吴亮写的很多故事,有类似的这种感觉与方式。

吴亮《夭折的记忆》里面,说他有一次开会,和钱理群,还有一个姓吴的三个人就住一个房间。然后住一个房间以后,他半夜醒了,就听到两个人打呼,一个是像船舱里面的机器的声音,持续不断在那打,然后钱理群就打得非常热闹。然后,突然钱理群就没有声音了,然后就变成另外那个人在打呼噜,就像一只船一样的在海洋当中慢慢地游荡,后来钱理群的声音突然哗又起来了。他就描述了这样的一个状态。

回到吴亮这本书,关于曼达的信是最多的,有三十多封。它里面的信的分类很多,有倾诉类的,也有片段的故事,但这个故事都不是很完整,但也有一些其他的关于一些艺术的讨论,思考的讨论以及哲学的讨论,还有宗教的讨论。等等这样的组成了这样的一本书。我们习惯的那种小说概念,比如说要看一个所谓完整的故事,像《红楼梦》它是一个家族的故事, 《水浒》是讲一帮强盗的故事,就是类似这样它需要一个完整的线索的故事,才被认为是一个小说。

1980年代相对比较开放,进来了大量国外的小说,我们看过魔幻现实主义、新小说,我们看到小说尤其是西方小说基本上是写状态。如果你要想找一个线索,或者是曼达跟谁在通信,或者是曼达又跟它发生了一个什么任何关系,几乎没有。我们看这个书不要想去发展成一个故事,就是一个线性的故事。他这个小说的组成,我觉得有一点像当代艺术。他挪用了他家里面私人藏的1000多封信,在这些信的里面模仿那些写信人的语气与句法,然后在进行想象和改造。

他这个书现在总共呈现了将近200封信,他本来的意愿是还要往下写,后来他就写不下去了,因为我觉得这是无所谓,都可以随时就停止的工作,为什么?它本来就是一个碎片的叠加。吴亮认为我们现实的生活就是一个碎片化的。当通信这样的一个方式被中断以后,人们的生活其实变得更加碎片化。有的人关心美国大选,不是因为因为他真的热爱美国或者赞美美国,而是因为这个信息来得太容易了。

我小时候在一个部队大院长大,我的世界就那么大,院子,我们小时候看觉得很大,现在去看觉得很小,就那么一个空间相对是静止的。现在信息来得更多,就跟你就八竿子打不着的事情,你会很关心。所以这个就是我们生活的一个困境。吴老师的方式就是用他这样的一个形式样式来构成当下的一个对应。《世说新语》的很多故事也都是碎片化。它是通过那么多碎片化来构成他们时代的文化状况,以及当时人的精神的追求。吴老师的小说也是以这样的一个碎片化的方式来记录。这些信,是他不经意写的,慢慢就形成了一本书。

吴亮:洪老师主要讲的碎片当时不是这么说,叫笔记。笔记小说。

从1980年代到2000年这段时间,我收藏了大概2000封信件。我就想这个东西怎么以一种比较好的方式保存下来。有一天我开始想象一个故事——一个很大的房子,拆迁了,新的老板进来了,跑到楼上,发现这房子全都是空的,没多漂亮,然后看到有的两个柳条框装的信件。我想象我是这个人,我想小说是这么来开始,打开一个箱子,全是发霉的味道,全是信。而且一看,信里面涉及的就不止一家人,肯定是好多家人曾住在这个很大的房子。他就每天看看这个信,然后看了以后他就陷在里面。写作当中,我也有个计划,因为假如说这个人一直在整理这个信,在整理故事的时候,他不是要疯掉了?他总要有自己的生活,所以他的生活里必须要有些人介入,最好是有女人,然后这两个就聊聊天了,你在干嘛?我在收我的信,然后两个就是朋友了,然后他就讲当下的事情。

所以这里面有两层东西。

我不是为了写个形式,而是这个写作形式是带出来的。首先从我的一些信和我的生命的流逝中来,因为我看到信了以后,就有一种紧迫感。那么因为种种原因就不能再写下去,然在写到一半的时候就终止就结束了,那么剩下的有关信的信息,剩下的信,我想还是要把它处理掉,我要把增项全部消灭掉,然后把虚构的东西变成一个真实。就像中国的历史也是一样的。你烧掉了就拉倒了,你写下来就是真的。

王苏辛:《不存在的信札》是新媒体时代背景下的文学创作。它是在吴亮老师的朋友圈完成第一稿写作的。不是像有的人,在纸上写一段话,然后发到朋友圈。这种即时性的捕捉,我们是可以读出来的。这样的作品真的只有在二十一世纪才有,在社交媒体已经成为日常生活的一个习惯性动作之下才可能产生。

我曾经一直想,真正的互联网思维,互联网的记忆,进入人的生活和精神世界之后,到底对我们的文学语境产生什么样的变化?其实有很多人会说有网络文学,不是,网络文学依然是传统小说,它只是放在网上公布而已,但是像《不存在的信札》,真的是一个人,赤裸裸把自己的梦境,把自己的思维如何转变,如何思考一个问题,从小到大,一点一点,一笔一画,一个细节跟着一个细节,直接写了出来。从这个角度上来说的话,我觉得《不存在的信札》是一部极度现实的作品,它现实到,把人思维的一个针孔都呈现出来了。

阅读这本书,需要我们直接进入作者营造的氛围,而不是从表面的情节进入小说内核。只要进入作者的思考动作中,你会发现,其实在某一个瞬间,我们就是这么想问题的。有一些事情,它就是从模糊到具体,他模糊的时候看起来非常庞大,庞大到特别想说出来,然后说着说着,在它反而看起来越来越具体的时候,语言反而戛然而止了,因为你已经想清楚了,不需要再说,也因此不需要再想。这《不存在的信札》是一个非常直接把人的思考过程呈现在纸面上的作品,这个是非常神奇的。这个,和戈达尔在1980年代往后的电影,是有点相似性的。电影因为是图像语言,有的时候演员的台词如果说了一句话,那么它的电影画面就会相应地省略一部分。然后如果某一段影像非常饱满,非常具体,演员可能就没有台词。因为对艺术家而言,台词影像以及各种音乐的搭配,全部是一体的,它不可能既有台词,又有相似的影像,又有相似的音乐,它不会这样的,因为这是一种重复。

《不存在信札》,它里面看起来这么多封信,每一封信的语气是有一点差异的,而且看起来仿佛一直是一个人在思考,不是他这个人自己在想,在写,在说,而是他把自己的身体当成一个通道,很多人经过他,并在这个过程中,随时成为另外一个人。所以这本书,一开始读起来觉得很单纯,读到后面就会让你觉得越来越复杂。这些信里面有起码十几二十甚至以上的叙述语境,差异很小但存在,微妙而繁复。如果这样一直写的话,对于作者确实是一种消耗,因为他是要面对一个不同的思考过程,一个人脑子里面不停想事情是很累的,就像人,即使听一节自己可能根本听不懂的课,听完也会很累很饿。其实是听进去了,是一个新的思考的方式进入到你的体内,它正在被你消化,却还没有被你消化成功。在你尚不能完整表述心得之前,它已经经过你的身体了。其实我们常常在面对我们内心的一些未知和模糊一个状态,《不存在的信札》就是把这样一种状态直接带到了我们面前,我们觉得不适应,只是因为它直接,且快,不像故事情节,它给人反应的时间。但如果我们勇敢地面对内心的状态,读这本书,会有一种看艺术展的感受,随时沉浸其中,随时翻开,又随时可以放下,感受着内心一阵风一阵风的进入进出,非常自由。

洪磊:其实我觉得吴亮的书很容易看,没有任何陌生感,所以我觉得那一阶段他有时候每天最多会发到10封以上。以前一阶段我跟吴亮两个人,我们俩在朋友圈公开写信。他一天写三封信我受不了,我一天都回不了一封。吴亮一写作就开始疯狂。有一个概念主义艺术家科索斯。他有个作品是一把椅子,然后有一张照片,就是这把椅子的照片,然后有一个条是字典里面的条目,关于椅子的解释,三个东西,并排放在一个墙面。这就是一个作品了。那么当时我们看到觉得很牛,然后我就跟吴亮讲,吴亮说这有什么牛的,在吴亮看来,就是他完全什么也没做。他说这个作品要告诉我什么?我早就知道这是椅子了。

玛格利特有一个很著名的作品,上面画了一个烟斗,然后底下写了一句话叫这不是一个烟斗。然后福柯为了马格里特这个概念还写了一本小册,专门剖析这个图像与文字之间的关系。这个图像与文字的关系,其实在中国人来看,非常熟知。比如一张国画,画上往往会提字,这是文人画的一个很明显的标识。但是中国的文字它是一个图像的再解释,或者是阐释图像的一个文字的配合。但是它产生了一个悖论,按照福柯的说法是,说它的图像存在,然后包括它的文字同时并存,但是烟斗的意义却消失了。

吴亮:我是去年六月停下这本书的写作,后来要出版,我手上就有了两个作品,一个是在手机里,而且这个手机里的作品,所有的朋友其实都有(就在我的朋友圈)。第二个是拿出来后有一些字一些细节,要改,它渐渐变成了我们手中的这本书。但是手机里的那个东西是什么呢?是一个虚拟文本?一个虚拟空间?都不是的,它依然是这个作品,只是在修改的场景下,那个第一层的作品,渐渐成为了一个背景,它褪去了朋友圈那个背景回到了纸上,又在纸的场景中再次被验证。我觉得这是《不存在的信札》这个作品有意思的一个地方。它的写作和修改过程,也是一个筛选和检验的过程,两个一样却又有微妙差异的文本,是一个竞争关系,赛跑关系。可以说,虚拟是后来才真正出现的——但我一开始就知道,它如果竞争过了最初认定的真实,那么虚拟就成了真正真实的一部分。但有趣就在于,这种虚拟和真实是交错产生的。