医生在紧急情况下判断失误,是正常现象?

原创 Michael Lewis 酷炫脑

via:Pxabay

via:Pxabay以下为朗读小姐姐全文音频

作者 | Michael Lewis

翻译| Amber Zhang

审校 | 酷炫脑主创&Yael&小注

朗读 | 鸽仔

美工 | 雪今金

编辑 | 小注

在急诊室里,医生也会和我们一样被歪曲的认知所困扰!

在加拿大最大的重创治疗中心新宁医院里,一位眩晕的年轻女士正在接受治疗。就在不久前,她经历了一场迎头相撞的车祸。这位病人的特殊情况深深困扰着医生们:除了多处骨折之外,她的心跳也不规律到接近失控的程度,一会儿过缓,一会儿又过速;总之,她身上严重的健康问题可不止一两个。

尽管经历了车祸,她依然没忘记告诉医生她有甲亢病史。甲亢会导致心率不齐,所以,当新宁医院的驻院“医疗侦探”唐·雷德美尔医生(Dr Don Redelmeier)赶到手术室时,所有的医护人员都认为这个病案已经结了,不需要雷德梅尔医生再来调查病人心率不齐的原因,只需要他提供治疗方案就行了。

如果雷德梅尔医生给了病人开了治疗甲亢的药,在场的所有人都会觉得这是一个再正常不过的举动。但是,他让大家先别急着把病人的症状当做甲亢来治——他需要一点时间来确认他的一个猜想。虽然急救室医生们似乎不费吹灰之力就找到出了病人的问题,但医生们对病情的解释是否太过完美?这样一个过于完美的解释会不会有点问题?

《樱桃小丸子》

《樱桃小丸子》有一件事让雷德梅尔医生感到烦恼。他在事后说到:“甲亢的确会导致心律不齐,但不怎么常见。”在得知这位年轻女士有甲状腺素过多的病史后,急救医生们立刻推论出她心脏问题的罪魁祸首是过度活跃的甲状腺,其实是有一定道理的。但他们没有考虑其他更常见的病因。以雷德梅尔医生的经验,医生们的思维模式并不是基于统计学的。他说:“ 80%的医生不认为概率适用于自己病人的情况,就像 95%的夫妻不相信 50%的离婚率适用于他们,95%的酒驾司机不觉得酒后驾驶相比正常驾驶有更高致死率的数据跟他们有关系。”

在重创治疗中心,雷德梅尔医生的一项工作就是给专家的思维方式“查错”。新宁医院的流行病学家罗博·法尔勒(Rob Fowler)说:“尽管医院没有专门设立‘查错专员’这样一个职务,但大家都知道也赞成他帮我们检查思路,改正我们思考问题的方式。很多第一次和他接触的人都会感到吃惊,他们会想:‘这人算老几,凭啥给我提反馈意见?’但在你和他熟络了以后,你就会发现他其实挺招人喜欢的。”。

雷德梅尔医生觉得,新宁医院的医生们能意识到他们需要一个查漏补缺的人,这样的意识正是现代医疗行业所发生的改变。像在他在八十年代中期刚入行的时候,医生们都以专家自居,觉得自己的诊断不会出错;现在,一个像他这样的“医学错误鉴赏家”在加拿大的顶级重创医院也有了一席之地。如今,医院不仅仅被视作一个医生们治疗伤病的地方,也是一个医生们面对诸多不确定因素的地方。他说:“有不确定因素就必然有判断,有判断就必然有人为错误的可能。”

《神探夏洛克》

《神探夏洛克》在美国,每年在医院里死于可预防事故的人比死于车祸的人还要多。这个数据很能说明问题。雷德梅尔医生常常指出,有的时候医护人员在把病人从医院一处送往另一处时稍微有点不小心,就会出事。医生或者护士工作前忘了洗手,也容易出事。甚至病人按医院电梯按钮也有可能会坏事。关于电梯按钮的问题,他曾与同事一起合著过一篇名为“电梯按钮是医院里被忽视的细菌定植源”的文章(“Elevator Buttons as Unrecognized Sources of BacterialColonization in Hospitals”)(1)。在其中一项实验里,他收集了多伦多三家大医院的120个电梯按钮和96个卫生间地面上的细菌样本,证明了电梯按钮极有可能让人们感染某些疾病。

在所有会让病人出问题的原因中,雷德梅尔医生最关注的是误诊。毕竟,医生和护士也不过是凡人。他们有时没能发现病人提供的信息是不可靠的。举个例子,病人经常说他们感觉身体比以前更舒坦了,而且可能真的相信自己的健康状况在好转,但实际上他们的病症有任何实质改变。

站在医生的角度来看,病人明确指出了哪里不舒服,所以医生往往把注意力放在病人指出的问题上,从而忽视了全局。对于病人没有直接说明的方面,他们有的时候就不会关注到。新宁医院的前首席驻院医生琼恩·兹博斯基(Jon Zipursky)说:“唐[雷德梅尔医生] 让我学会了去观察病人不在时的空病房。比如说,我们可以观察病人们的餐盘。他们吃了吗?或者,他们带来住院的行李是准备长住还是短住的?他们的房间是整齐的还是杂乱的?有一次我走进病房,病人正在睡觉。当我准备把他叫醒的时候,他阻止了我,说‘其实你只用看就能获取很多信息了。”

图源网络

图源网络除此之外,在医学院里,医生们受到的职业训练也只要求他们去关注一部分而不是所有信息。这导致即使从医学院毕业了,医院里的医生依然保留了学校教给他们的那种有限的关注视野。如果一个病人有某种疾病的明显特征,医生会很快做出诊断并提供针对该疾病的治疗方法;与此同时,他多半不会去想这名患者可能还有其他的、不太明显的问题。可这些不太明显的问题有时候却是致命的。

雷德梅尔医生让急救室员工去查有没有比甲亢可能性更大的导致心律不齐的原因。这时候,大家才发现她有气胸[1]。她的 X 光片没能照出肋骨骨折和气胸;肋骨骨折不致命,但气胸却有可能是致命的。在得到了这些信息后,雷德梅尔医生没有去管她的甲状腺,而是对她的气胸进行了医治。随后,她的心跳恢复了正常。第二天,她的甲状腺功能检查结果出来了:她的甲状腺激素分泌是完全正常的。所以,甲状腺并不是导致她心律不齐的原因。这是一个后来被雷德梅尔医生称为“代表性启发” (Representativeness Heuristics) 的经典案例。他说:“当你能马上想到一个简单直白、还能完美地解释一切现象的诊断时,你需要格外谨慎。就是在这种时候,你需要停下来检查一下你的思路。”

注释[1]:指两层胸膜之间有空气,导致肺部部分或完全塌陷。症状严重时,患者会经历严重呼吸困难、休克、和危及生命的心跳停止。

《理智与情感》

《理智与情感》雷德梅尔在多伦多长大。作为家里三兄弟最年幼的那一个,他时常觉得自己有点笨;他的哥哥们好像总是比他知道的要多。年少的雷德梅尔还患有语言障碍——口吃让他伤透了脑筋;为了弥补缺陷,他从来没有停止过努力练习。由于口吃,他说话总是慢吞吞的;由于不擅长拼写,他写字也是慢吞吞的。但他有两个过人之处:聪明头脑和温和的性情。他极其擅长数学,也热爱数学。除此之外,他还能把数学解释出来给别人听,所以如果他的同学没听懂数学老师讲的课,他们就会来问他。说到给别人讲数学,就不得不提到他的性格了。大人们在他很小的时候就注意到了他关心他人的能力似乎与他的年龄不太相称。

在与人相处的时候,他的第一反应是要去照顾别人。尽管在数学课上他总是帮同学们答疑解惑,但他认识到自己也会犯错。数学里有绝对的对与错,所以他知道在遇到难题时他是没办法含糊其辞蒙混过关的。他说:“其实有的时候我们在数学里犯的错误是能被预见的。你隔着老远就能知道哪些位置有陷阱容易错,但你还是掉进去了。”在 1977 年年底,他高中里最喜欢的老师——弗莱明老师(Mr Fleming)——将一篇晦涩难懂的论文推荐给了他。他在拿到文章的当天晚上就迫不及待地读了起来。

这篇论文的标题是“在不确定的条件下做判断:启发法与偏差 ” (“Judgement Under Uncertainty:Heuristics and Biases”),发表于《科学》杂志(Science)(2)。它的作者是两名来自耶路撒冷希伯来大学的心理学家:丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)和阿莫斯·特沃斯基(Amos Tversky)。后来他分析,他之所以能如此欣然接受这篇文章的内容,可能是因为他的生活里也常有事情出错。

《哈利波特》

《哈利波特》特沃斯基和卡尼曼的合作始于 1969 年,那时他们在共同撰写一篇论文,名为“对小数定律的信任”(“Belief in the Law of Small Numbers”)。(3)这篇文章讨论了人们在使用统计数据做推理时的一个常见错误。1970 年,特沃斯基离开耶路撒冷在斯坦福大学进修了一年;Danny选择留在耶路撒冷。在这一年的时间里,两个人在不同的地方收集数据,继续研究人们是如何用统计数据做判断的。他们想出了一些十分古怪的问题,然后收集了人们对这些问题给出的回答。

举个例子,请看下面这个问题:

在一座城市里,全城所有有六个孩子的家庭都接受了一项调查。其中,72 个家庭的孩子出生顺序是“女男女男男女”。请你估算在接受了这项调查的家庭中,有多少家庭的孩子出生顺序是“男女男男男男”?

换句话说,在这座假设的城市里,如果有 72 个六孩家庭的孩子出生顺序是“女男女男男女”,那么你认为有多少六孩家庭的孩子顺序是“男女男男男男”?也许我们永远不会知道那些被问到这个问题的以色列高中生是怎样理解这个问题的,但1500名学生给出了他们自己的答案。他们还向一些来自密歇根大学和斯坦福大学的学生问了其他同样古怪的问题。举个例子:

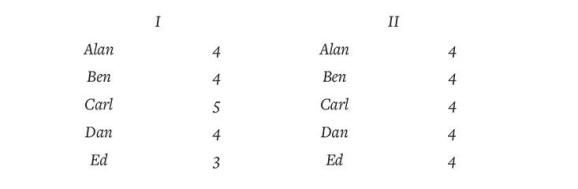

在一个游戏中,每一轮都有 20 个弹珠随机分配给五个小孩:Alan,Ben,Carl,Dan 和 Ed 。以下是两种可能的弹珠分配情景:

via:NAUTILUS

via:NAUTILUS如果这个游戏持续进行很多轮,情景 I 会比情景 II 更常见吗?

两位心理学家想要弄清楚的是在很难或者不可能算出事件的概率的时候,我们是如何对这种事件发生的可能性做出判断的。更贴切的说,他们想知道人们是如何对这种事件做出错误判断的。他们设计的所有问题都有绝对的正确和错误答案,通过比较实验对象给出的答案和正确答案,可以总结得出常见的出错模式。卡尼曼后来评论道:“总的来说,我们研究的是人们在想什么。在做出概率相关的决定时,人们的脑海里到底都发生了些什么?这是一个非常抽象的概念。我们在决定概率的时候肯定是有某种思维活动的。”

特沃斯基和卡尼曼相信很多人会答错他们想出来的问题,因为他们自己都会答错。他们假定,如果他们两人犯了同样的思维错误,或者两人都差一点掉进同一个陷阱里,那么大多数人也会犯这些错误。后来的实验结果证明他们的假设是对的。这些他们花了一整年才酝酿出来的问题不太像传统意义上的实验,而更像一出关于人类思维的小话剧:嘿,看看,这就是在踌躇不决时,大脑所做出的行动。

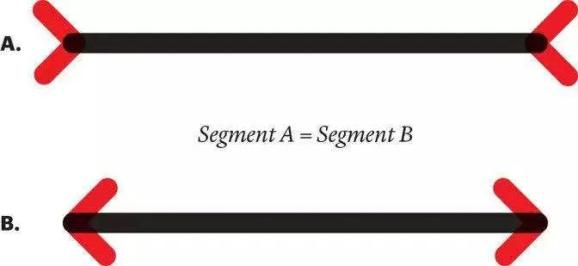

缪氏错觉

缪氏错觉“对小数定律的信任”这篇文章证明了人类思维的一个特征,那就是即使我们面对的问题在统计学上有绝对正确的答案,我们也往往不会站在统计学家的角度来思考这些问题。甚至连真正的统计学家在面对这些问题时也不会站在理想的统计学角度思考。此外,文章还自然地抛出了一个新的问题:如果在面对统计问题的时候,人们都不用统计的方式思考,那么人们是用什么方式思考的?在接下来的一篇论文里,两位心理学家对这个新问题做出了部分的解答。这篇新文章的名字是“主观概率:对事件代表性的判断”(“Subjective Probability: AJudgment of Representativeness”)。(4)

什么是“主观概率”呢?当你的决定或多或少有一些猜的成分时,你判断某件事情会发生的概率就被称作主观概率。举个例子,当你在半夜十二点看到了你 18 岁的儿子正摇摇晃晃朝家门口走来,你自言自语道:“这孩子八成是去喝酒了。”你在这句话中做出的概率判断就是主观概率。特沃斯基和卡尼曼说:“主观概率在我们的生活里扮演着重要的角色。

我们做出的决定,推出的结论和想出的解释通常都基于我们对不确定事件的概率判断,比如我们是否会在新工作上一帆风顺,选举结果会是什么,或是经济市场的行情如何。”在遇到这许多的不确定事件时,我们的大脑并不会自然而然地计算出正确的概率。那我们的头脑是怎样运作的呢?在我们的脑海里,经验法则会取代概率法则来帮我们作出决定。卡尼曼和特沃斯基把这些经验法则称为“启发法” (Heuristics),并把他们第一个研究的启发法命名为“代表性启发” (Representativeness Heuristics)。

《rick and morty》

《rick and morty》两位心理学家认为人们在对某个事物做出判断时,会把该事物和脑海中已有的某个心智模式 (mental models) 做比较。当我看到一团云时,我可能会想:“这团云和我印象里积雨云的样子有多像?”当我看到一块溃疡时,我可能会想:“这块溃疡和我记忆里恶性肿瘤的样子有多像?”当我看到林书豪的时候,我可能会问自己:“他符合我心目中一个NBA球星该有的模样吗?”或者,当我看到某位好战的德国政治领袖时:“依我看来,他像是一个会去策划种族灭绝的人吗?”人生如戏,但我们的世界并不仅仅是一个戏台子,它同时也是一个赌场,而我们的生活也由一场场计算概率的赌局组成。在任意一个生活的碎片里,人们都在算概率、做决定、下赌注,而人们判断的依据是眼下事物和已有心智模式的相似程度,或该事物的代表性。回到刚刚提到的例子,你对“积雨云”、“恶性肿瘤”、“ NBA 球星”和“有种族屠杀倾向的独裁者”这些笼统的事物类别 —— 或统计总体 (parentpopulation) —— 都有一些已经形成了的认识或心智模式。当你遇到某个特定事物的时候,你就会把它和它的笼统类别放在一起比较。

人们越容易回想起一个事件,这个事件就对我们的大脑更“易得”,从而我们的大脑也会认为该事件有更大的发生几率。

The more easily people cancall a scenario to mind, the more probable they find it.

“我们的论点是,在许多情况下,当我们认为事件 A 看起来比事件 B 更有代表性时,我们就会觉得事件 A 发生的几率比比事件 B 更大,” 特沃斯基和卡尼曼在论文里写道。一个篮球运动员和你心智模式中 NBA 球星的样子越像,你就越有可能认为他是一个 NBA 球星。换句话说,两位心理学家认为当人类做出错误决定时,那些错误并不是随机的,而是系统性的。

其实,经验法则和代表性法则给我们带来的是一个很微妙的问题。经验法则之所以会被特沃斯基和卡尼曼描述为“有代表性的”,是因为它们对的时候占多数,而错的时候占少数。人类大脑之所以会用这些经验法则来在不确定的状态下做决定,也正是因为这些法则一般都很有用。很多时候,一名未来能够成为 NBA 球星的篮球运动员的确会和我们心智模式中的“ NBA 球星”形象很相似,但有时候,两者的匹配程度却并不是很高。特沃斯基和卡尼曼编写的题目会故意引导实验对象掉进一些思维陷阱,所以实验对象们的回答整体反映了和这些思维陷阱相对应的系统性错误。我们也能从这些系统性错误中更形象地了解经验法则的本质。

《良医》

《良医》回到之前关于六孩家庭的问题,出生顺序为“男女男男男男”的概率实际上和出生顺序为“女男女男男女”的概率一模一样。但是参加实验的以色列高中生似乎都理所当然的以为“女男女男男女”的概率会更高一些。在后来的实验中,研究人员发现不仅仅是以色列的高中生这样认为,世界上绝大多数人都这样认为。为什么人们会犯这样的错误呢?“人们觉得,一个女孩和五个男孩和人口中接近一比一的男女比例相差太远,所以不具有代表性,” 特沃斯基和卡尼曼解释道。

此外,当同样一组学生被问到六孩家庭中出生顺序“男男男女女女”和“女男男女男女”哪一个出现的概率更大,学生们一边倒地选择了后者,尽管实际上两种顺序有着一样的概率。理由是什么呢?按照特沃斯基和卡尼曼的解释,这是因为人们认为出生顺序应该是随机排列的,由于第二种顺序看起来比第一种更“随机”,人们便更倾向于认为第二种顺序有更大的发生几率。

说到这里,你可能想问:“那在什么时候,经验法则会让我们判断失误?”心理学家们提供了一个答案,那就是在人们判断任何带有随机色彩的事件时。举个例子,在二战时期,伦敦市民曾经以为德军的轰炸是提前选定了目标的,因为有的区被袭击了好几次,而有的区又一次都没有被袭击到。(后来,统计学家证明袭击地点的分布完全是随机的。)再讲一个更日常的例子,在一间教室里如果有两个学生的生日是同一天,人们会觉得这真是一个惊人的巧合。但实际上,概率论告诉我们在任意一个有大于或等于 23 人的房间里,至少有两个人同年同月同日生的概率超过了 50%。(5)

我们对随机事件的认识有个不正确的刻板印象:随机的事物是不会产生聚集或遵循规律的。按照随机事件的正确定义,如果我们把 20 个弹珠随机分给五个男孩,那么每个男孩都拿到四个弹珠的情况(情况II)应该比有的人拿到三个、有的人拿到四个、还有的人拿到五个的情况(情况I)有更大的发生几率。可参与实验的大学生们却坚持认为情况I应比情况II更常见。他们对这一判断的解释——同时也完美地反映了他们对随机事件的刻板印象——是由于I里弹珠不是均匀分配的,而II里每个男孩都拿到了一样数量的弹珠,所以II的分配看起来太“有规律”了,不像是随机分配的。

via:Pixabay

via:Pixabay特沃斯基和卡尼曼相信此类错误对我们的生活有着深远的影响。他们写道:“在日常生活中,人们会问自己一些问题,譬如‘我眼前的这个 12 岁男孩长大后有多大可能成为科学家呢?’,‘在这场竞选里,候选人 A 竞选成功的概率时多少?’,‘这家公司以后垮掉的可能性有多大?’”尽管两位心理学家承认他们设计的问题有一定局限性——问题中涉及到的场景里,事件发生的概率都有客观存在的标准答案——他们对自己的结论还是十分肯定的。

就算问题里的概率很难或不可能被算出来,他们确信人们依旧会犯同样的错误。打个比方,当人们对一个小男孩未来的职业做出猜测时,他们的思维依赖于刻板印象;如果这个小男孩符合他们脑海里科学家的形象,那他们就会说这个孩子长大后会成为科学家,完全不考虑正常情况下任何一个孩子成为科学家的概率。

在后来发表的一篇论文里,特沃斯基和卡尼曼描述了第二种“启发法”。这篇文章叫“易得性启发:用于判断频率和概率的启发法”(”Availability: A Heuristic for Judging Frequency andProbability”)。(6) 其中,作者们通过一个例子抛出了他们的问题:

在一项研究中,学者们调查了英语语言里不同字母的使用频率。他们先节选了一段普通的英文文本,然后记下了文本里每一个单词的第一个和第三个字母,并由此算出了不同字母作为单词第一个和第三个字母出现的相对频率。(小于三个字母的单词不在考虑范围内。)

《良医》

《良医》现在,请你考虑以下的几个字母,并——

(1)判断该字母更可能出现在单词的首字母还是第三个字母;

(2)估算该字母出现在单词首字母的频率和出现在单词第三个字母的频率之比例。

字母K:

(1)字母K更可能出现在单词的 __ ;

▢首字母

▢第三个字母

(请打勾)

(2)我估算K出现在单词首字母的频率和出现在单词第三个字母的频率之比例是 __ : 1。

打个比方,如果你觉得 K 出现在单词第一个字母的可能性是出现在第三个字母可能性的两倍,那你就在“首字母”前面的方框里打钩,然后在估算比例里填上“ 2 : 1 ”。事实上,卡尼曼和特沃斯基收集的数据中大部分人都是这样回答的。除了 K 之外,他们还问了实验对象关于其他字母(R、L、N和V)同样的问题,所有字母都收到了和 K 类似的答案。统计数据表明这五个字母出现在第三个字母的频率都要高于出它们现在第一个字母的频率;讲具体比例的话,它们出现在第三个字母的频率是它们出现在第一个字母的频率的整整两倍。

所以,人们又一次在卡尼曼和特沃斯基的实验里出现了系统性的判断错误。他们分析,之所以会这样,是因为人们的判断被他们的记忆误导了。在人们的脑海里,想到首字母为 K 的单词比想到第三个字母为K的单词容易太多了。总而言之,人们越容易回想起一个事件,这个事件就对我们的大脑更“易得”,从而我们的大脑也会认为该事件有更大的发生几率。

和关于代表性启发法的实验一样,这些研究易得性启发法的实验并不是为了证明我们有多愚蠢。站在实用的角度来讲,易得性启发法(越容易从记忆里调取的事件就越有可能发生)在很多日常情况下是一个十分有效的思维工具。但是,在某些情况下,人们需要从记忆里调取一些信息来准确判断一个事件的概率,而这些信息却很难从记忆里调出来;因此,我们的大脑有时会偷懒,调出易得但是错误的信息,从而误导我们对该事件做出的判断。“因此,使用易得性启发法会导致系统性的认知偏差,” 特沃斯基和卡尼曼写道。人类的认知会被易得的、难忘的记忆所歪曲。

《你的名字》

《你的名字》对 17 岁的雷德梅尔来说,卡尼曼和特沃斯基的论文让他感到既陌生又熟悉。论文里讲到了人们在不确定的情况下做出判断的方法——尽管不少专业名词让他一头雾水,而且两位心理学家们描述的仿佛是不为人知的现象,年轻时雷德梅尔却十分相信这些现象的真实性。和大部分实验对象一样,他也认为 K 为首字母的英语单词应该比 K 为第三个字母的单词要多,因为他更容易回忆起以 K 开头的单词。所以,他相信卡尼曼和特沃斯基的论点,很大程度上是因为他——和大多数读者一样——也掉进了他们设计的思维陷阱里。

让雷德梅尔感触颇深的并不是很多实验对象都有出错。出错并没有什么奇怪的——每个人都会犯错。真正有说服力的证据是人们犯错的模式,大家的错误竟然如出一辙!这些可预见的、系统性的错误似乎在人类的思维中根深蒂固。论文里,有一段关于想象力和主观误差的话让他铭记于心:“在任何涉及到风险的活动中——比如说,一项探险项目——我们评估风险的方式往往是去想‘有哪些我们不能应对的突发事件可能会发生?’如果我们能想到很多这种突发事件,那么这项探险就会显得困难重重。

但事实上,尽管我们能很快想到一系列风险,这并不说明这些风险真的有很大概率会发生。相反,如果我们很难或无法想象出一项探险会涉及到任何风险,那么我们多半低估了这个探险的危险程度。”所以,认知偏差不仅仅会使人在问答题中出错(比如,错误的判断以K为首字母的英文单词的数量),有的时候它关乎生死。

《良医》

《良医》雷德梅尔从小就知道自己想成为一名医生。他特别喜欢看电视里的医生,也是《星际迷航》里医疗官“老骨头”麦考伊和《陆军野战医院 MASH》里军医鹰眼皮尔斯的忠实粉丝。他说:“小时候的我想做点有英雄气息的事,但我肯定干不了体育这行,也混不好政治、进不了演艺圈。学医倒是听起来还不错,医生这个救死扶伤的职业担得起‘英雄’二字。”他的理想让他在 19 岁大二时放弃了当时的专业,申请了医学院。在刚满 20 岁的时候,他已经在多伦多大学接受医学训练,为成为一名医生做准备。

但在医学院里,有一些问题开始困扰他。他回忆说:“在刚进医学院的时候,有的教授会发表一些缺乏科学依据的言论,而我也不敢质疑他们。”他们会把一些常见的迷信当做真理一般讲给学生听(像“福无双至,祸不单行”)。除此之外,不同领域的专家还会针对同一个病症给出相矛盾的诊断。他记得他的泌尿学教授曾告诉学生们,尿血多半意味着肾癌,但他的肾病科教授却说尿血多半是肾小球肾炎的表现,只不过是炎症而已。雷德梅尔对此十分困惑,说:“两位教授都对自己的见解深信不疑。”这是因为两位专家在经历了专业领域的训练后,都把他们注意力局限在了自己的专业内。

人生如戏,但我们的世界并不仅仅是一个戏台子,它同时也是一个赌场。

The world’s not just a stage.It is a casino.

矛盾的教学反映的并不是教授们孤陋寡闻,而是教授们对于确定性的需求——更确切地说,他们需要的是一个有确定性的表象。站在投影仪边上的教授不像是在教知识,而是像牧师在传道。雷德梅尔描述道:“傲慢是他们普遍的态度。他们会说:‘你是怎么回事?你在这里怎么能不用类固醇!!???’” 他发现医学界的权威普遍都忽视了诸多医学问题的不确定性。

之所以忽视问题的不确定性,是因为承认不确定性就等于承认了他们失误的可能。但医生是不能失误的——整个医学行业的存在仿佛都是在证明医生们药到病除、百治百效的本领。当病人接受了治疗并痊愈时,尽管并没有确凿的证据证明两者之间的因果关系,主治医生通常会把病人的康复归功于自己的治疗。雷德梅尔想,病人在接受了他的治疗后好转并不代表使病人好转的就是他的治疗。

他说:“很多疾病都是会自行消退的,即使不治也会自己好。当人们感到不适时,他们会寻求医生的治疗,而医生们也会觉得有义务为病人做点什么。假如一位医生用水蛭让他病人的病情好转了起来,那么这位医生可能会一生拥护水蛭疗法。同理,有的医生可能会习惯性地给病人开过量的抗生素,有的医生可能会长期给耳部感染的病人做扁桃体切除手术。无论是什么治疗方式,只要你试了,然后第二天病人好转了,这就被视为你的疗法有效的铁证。如果在看了精神科医生之后你的抑郁症得到了改善,你可能就从此相信精神病学有神奇的治愈能力。”

图源网络

图源网络在学医的过程中,雷德梅尔还注意到了一些其他的问题。他的教授们只会把目光局限于数据的表面,但其实这些数据是值得深究的。假如一个患有肺炎的老人来到了医院,医生们检查了他的心率,发现他的心率是每分钟 75 跳——完全正常。于是,医生不再去怀疑老人的心脏有问题,然后开始排查别的问题。但是,肺炎之所以对老年人格外致命,正是因为肺部炎症有扩散的可能;而一个健康的免疫系统应对炎症扩散的正常反应包括发烧、咳嗽、打冷颤、分泌痰液以及比平常更快的心跳,因为一个正在对抗感染的身体需要比平常更快速地供血。

雷德梅尔说:“一个肺炎老人的心跳就不应该只是一般的正常值!他的心跳应该像波浪一样起伏!”如果一个老人患有肺炎还心率正常,那他的心脏有可能有严重的问题。但是心率检测器上的正常读数却给医生们造成了一切正常的假象——正是由于一切都看起来正常,才导致医学专家有时疏于核查。

站在科学的角度来看,一些广为流传的医学知识实际上错得离谱。举个例子,在 1980 年雷德梅尔刚考进医学院的时候,传统医学观念认为心脏病发后的心律不齐需要用药物抑制住。到了 1991 年,雷德梅尔快从医学院毕业了,研究人员发现,那些接受了心律不齐药物的心脏病人比那些没有接受的心脏病人有更高的死亡风险。没有人能解释为什么多年以来医生们一直在系统性地给出错误的治疗方案,从而间接地促使了病人的死亡。不过,循证医学(evidence-based medicine)的倡导者在八十年代时就已经开始参考卡尼曼和特沃斯基的研究(7),并将他们的观点融入到临床错误的解释中。

很显然,医生们凭直觉做出的判断可能会导致重大失误——医疗决策不应该忽视与时俱进的临床数据。雷德梅尔说;“我开始注意隐藏在医学观点表面下的分析推理,并意识到很多所谓‘概率’都是业界专家编造出来的。我注意到人们对疾病传播途径有着错误的理解,而且还对他们的错误全然不知。对此,我隐约感觉有哪里不对劲。”

《轻松小熊与小熏》

《轻松小熊与小熏》在那篇雷德梅尔的老师推荐给他的论文末尾,丹尼尔·卡尼曼和阿莫斯·特沃斯基指出,即便是最擅长概率计算的专家也容易被认知偏差误导。引用他们的原话:“在面对不那么一目了然的问题时,他们[指擅长概率计算的人们]的直觉和普通人的一样,都容易使他们做出错误的判断。”年轻的雷德梅尔认识到,之所以再天才的医生也不能对错误完全免疫,就是因为这些难以避免的、带有欺骗性的直觉。

犯错并不是一件可耻的事——人非圣贤,孰能无过?但是“他们[指卡尼曼和特沃斯基]让我们更透彻地理解了人们犯错的原因。他们的理论就像是一种语言,用这种语言我们便能够解释清楚思维陷阱的运行机制是什么、我们为什么容易掉进这些陷阱里。他们并不否认或妖魔化错误,而是正视错误,并承认犯错是我们人类不可避免的,”雷德梅尔对这篇引人深思的论文评论道。

1985 年,雷德梅尔成为了斯坦福大学医院(Stanford University Hospital)的驻院实习医生。在他 27 岁完成实习时,高中时读到的那篇文章依旧深深地影响着他的价值观。怀揣着理想,以及两位以色列心理学家带给他的观念,他对自己未来的方向有些迷茫。他考虑过到加拿大拉布拉多地区 [2] 北部定居——在他还未从医学院毕业时,他曾经在那儿的一个小村庄实习,为当地的 500 名居民提供医疗服务。

他回忆道:“我没有过目不忘的本事,思维也算不上很敏捷,所以我担心我没有能力成为一名杰出的医生。如果我不能成为一名很棒的医生的话,那我倒不如去为医疗条件相对落后的地区服务,起码那里会需要我。”那时的雷德梅尔还以为自己会成为一名传统意义上的医生,在医院或诊所里坐诊。但计划赶不上变化快——就在不久后,他和阿莫斯·特沃斯基见面了。

注释[2]:拉布拉多(Labrador)地区位于加拿大的东北部,是纽芬兰和拉布拉多省的一部分。

《生活大爆炸》

《生活大爆炸》1988年春天,阿莫斯·特沃斯基和雷德梅尔以及他们的同事们在斯坦福教工俱乐部(Stanford Faculty Club)一起吃了午饭。雷德梅尔平时都不吃早饭,但是在和特沃斯基见面的那一天他却吃了,以免自己在午餐上吃太多。哈尔·索科斯(Hal Sox)是雷德梅尔在斯坦福的上司,他也出席了那场午餐。在雷德梅尔见到特沃斯基的两天前,索科斯告诉他:“到时候你啥都别说,不要插话,好好坐在那儿听着就行了。”用索科斯的话来说,和特沃斯基交流“就好像是和爱因斯坦一起讨论——他会是一个被历史记住的天才,他的才华不可复制”。

无巧不成书,特沃斯基第一篇涉及到医学领域的论文就是和索科斯合作的。他们的文章源于特沃斯基向索科斯提出的一个问题:人们在赌钱时的思维模式是如何在医生和患者的思维中体现的?特沃斯基用一个例子剖析了他的问题。如果给你两个选择,一个能让你稳赢 100 元,另一个有 50%的几率赢 200 元,你会选哪一个?统计学角度来讲,两个选项的期望值都是 100 元,但人们倾向于选择能稳赚的前者——毕竟,双鸟在林不如一鸟在手。

但是,如果一个选择肯定会让你亏 100 元,而另一个有一半一半的几率让你一分钱不亏或者亏 200 元,你又会选哪一个?和赢钱的例子里相反,在涉及到输钱时,人们往往会选择冒险一搏。在特沃斯基的帮助下,索科斯和另外两位医学家一起设计了一系列实验来研究医生和病人们在面对不同选择时做出的不同决定——如果他们面临的选择意味着失去,而不是得到,这会对他们的决定造成影响吗?

和上文中赌钱的例子相对应的医学案例是肺癌的治疗方式。在八十年代初,面对肺癌,医生和患者们有两个选项——手术或者化疗。两种治疗方法都不理想,不过他们有着不一样的弊端。相比化疗,手术更可能延长患者的生命。但与此同时,患者有小概率会死于手术失败,而化疗却不会在短时间内带来死亡的风险。当患者们听闻手术治疗的存活率为 90%时,75%都选择了手术。但如果医生换一个说法向患者描述手术的风险,告诉他们手术的死亡率为 10%,这时就只有 52%的病人选择了手术。

所以,面对一个生死攸关的的决定,影响人们决定的不是存活几率数据本身,而是存活几率是如何被描述的。不仅仅是病人,医生也是这样做决定的。索科斯觉得,和特沃斯基共事转变了他对自己职业的看法,他说:“我们对医学里的不少认知问题都还缺乏理解。”这让他思绪万千,他不禁想到有多少外科医生——无论是有意还是无心——曾用“ 90%存活率”来向病人描述手术风险,而不是“ 10%死亡率”,仅仅因为医生们自己会从做手术中受益。

想到其他人不曾想到的。

Think what no one else has ever thought.

在午餐上,雷德梅尔大部分时间都在看索科斯和特沃斯基对话。他注意到特沃斯基有淡蓝色的眼睛、飘忽不定的眼神,和轻微的口吃。他的英语很流利,带着浓重的以色列口音。特沃斯基描述说:“他精神很好,看起来有点过度警觉,在他身上一点也察觉不到那些高级教授身上的疲乏。餐桌上,百分之九十的话都是他讲的,而且他讲的每一句话都值得一听。当了解到他的医学知识其实很有限时,我吃了一惊——要知道,在那时候他已经对医疗决策有着很大的影响了。”

特沃斯基问了两位医生不少问题,大部分都是关于医疗场景中不符合逻辑的行为。看着索科斯回答(或者尝试回答)特沃斯基的问题时,雷德梅尔意识到,他在这场午餐上了解到的关于索科斯的信息比他在过去三年里了解到的还要多。他说:“特沃斯基非常清楚哪些问题是值得问的。”

在午餐的最后,特沃斯基邀请雷德梅尔去他的办公室坐一坐。不久后,特沃斯基便问起了雷德梅尔对人类思维的看法——他希望医学界能对他的观点产生共鸣。他提到了由经济学家保罗·萨穆尔森(Paul Samuelson)[3] 想出来的萨缪尔森赌注(the Samuelson bet)。假设你只能下一次注,并且输赢的可能性都是50%,若是赢了则获得 150 元,若是输了则失去 100 元,你愿意接受这样的赌注吗?大部分人都会拒绝参与。

但是如果人们被允许重复赌注一百次,很多人都会改变主意,接受这个新赌注。显然,人们只在可以重复赌注一百次时才去计算期望值,并通过期望值判断他们会赢钱,但在只能下一次注的时候他们却不去考虑期望值——为什么?人们在赌注里矛盾的行为并不好解释:的确,当期望值告诉你你会赢钱时,你赌的次数越多,你输钱的可能性就越小;但随着你赌注次数的增加,你可能会输掉的钱也越来越多。讲完了萨缪尔森赌注,特沃斯基对雷德梅尔说:“好了,我讲完了。现在轮到你告诉我一个类似的医学例子!”

注释[3]:PaulSamuelson, 1970年诺贝尔经济学奖得主,美国麻省理工经济学院教授。

《私人采购员》

《私人采购员》雷德梅尔马上想到了好几个类似的例子。他回忆道:“不管他讲什么理论,我都能立马想出一大堆医学相关的案例。他能停下来听我的想法实在是我意料之外。”雷德梅尔决定用医护角色的双重性和萨缪尔森赌注做类比:“医生的职责有两重。他们是患者健康的最佳代理人。同时,他们也是人民健康的保护者。医生们一次只看一个病人,不像卫生政策的制定者,每制定一个政策都会影响到一整个群体。

但是医生的两个职责之间存在矛盾。有的时候,对某一个病人最好的疗法是开一剂抗生素;但是,如果抗生素被过度使用,导致病菌进化,产生抗药性,变得更危险和难以治疗的话,整个社会都会受影响。所以,一位恪尽职守的医生不能只考虑某个病人的个人利益;他还需要考虑到所有患有同样疾病的人和他们的群体利益。因此,医生们该如何权衡患者个人和患病群体的利益是一个重要的问题——它甚至比该如何制定公共卫生政策还要重要。毕竟,医生们会一次又一次地处理同样的病,所以他们会多次面临同一个“赌注”。在医生们只能赌一次的情况里,他们的行为会和能重复下注的情况里有所不同吗?

《美丽心灵的永恒阳光》

《美丽心灵的永恒阳光》随后,特沃斯基和雷德梅尔合著的一篇论文通过实验证明了医生在治疗个人和治疗群体时的确有着不一样的表现,即便个人和群体的病是一模一样的。(8)为了避免麻烦,在面对多位病人时,医生们通常会要求他们做一些额外的检测,并且很少问到如果治疗中发生意外,他们是否愿意捐献器官。但是在面对单个患者时,尽管该患者的问题和集体患者的问题一样,医生们往往会给单个患者不一样的治疗方法——如果医生们是在制定关于治疗这个病的公共政策,他们多半不会采取这些方法。

在一封致新英格兰医学杂志主编的信里,特沃斯基和雷德梅尔写道:“这些实验结果的目的不是为了赘述医学里个人利益和社会利益之间的冲突。它们展现了一种差异:在医生们的思维中,用于集体的视角和用于个人的视角之间存在差异。这种差异会导致问题——一个需要我们想办法去解决掉的问题——因为我们没有道理去拥护一个适用于个人却不适用于集体的治疗方法,或一个适用于集体而不适用于个人的治疗方法。”

文章发表后,新英格兰医学杂志收到了大量回应这篇文章的读者来信。论文的重点不是说医生对单个病人的治疗方式不正确或不恰当,而是如果单个病人和集体病人都患有同样的病,却受到了不同的治疗,那么医生不可能对单个和集体病人都给出了最好的治疗。很多回信的医生们都对这一论点感到担忧或不悦,但雷德梅尔却说:“大多医生都试图维护他们理性、严谨的表象,但他们说的——起码有一部分——是假话。引导我们思维的是希望、梦想和情绪。”

雷德梅尔和特沃斯基的第一篇文章只是他们合作的开始。不久后,他们就建立了密切的合作关系,甚至在半夜都还在特沃斯基家里一起工作。对雷德梅尔来说,和特沃斯基一起工作丝毫不乏味;他觉得,和特沃斯基的合作经历“完全是一种满足,一种乐趣”。在某种程度上,雷德梅尔知道,他的这位同事将会改变他的人生。他知道他将永远记住特沃斯基说的一些话:

“看到其他人都能看到的,但想到其他人不曾想到的,是优秀科学研究的要点之一。”

“很多问题都在这种情况下产生:人在应该守规矩的时候没守规矩,或者在应该发挥想象力的时候没有发挥想象力。”

“有时,让这个世界变得更美好比证明你让这个世界变得更美好更容易。”

图源网络

图源网络雷德梅尔是一个思维活跃的人,但在他和特沃斯基的合作里,似乎所有创新想法都是特沃斯基提出的。特沃斯基构筑了思维框架,雷德梅尔只需要提供医学领域的例子来阐明他的论点。因此,雷德梅尔觉得,也许自己并没有对他们的合作做出许多贡献。他说:“从许多角度来看,我的工作只不过是一个被美化的秘书职务。心底里,我觉得其他人能很容易地替代我——这困扰了我很久。当我回到多伦多时,我有一个疑问:‘那些理论和文章是不是都是特沃斯基的研究成果?其中有没有属于雷德梅尔的东西?’”

尽管如此,在和特沃斯基成为同事后,雷德梅尔找到了自己的事业理想:他想同时以一名学者和一名医生的身份,去探索医生和病人们思维中的错误,让医疗决策和认知心理学这两个研究领域相结合。这与他过去的人生规划形成了鲜明的对比——就在几年前,他还以为自己会定居在拉布拉多北部某个小村庄,成为一名普通医生。至于具体如何实现他的理想,他还不能即刻给出确切的答案。但他确信,通过和阿莫斯·特沃斯基合作,他发现了自己的执着探求真理的一面。

数年后,雷德梅尔已经从斯坦福回到加拿大好几年了,但他的脑海里依然会时不时听到特沃斯基的声音;有时特沃斯基的声音是如此清晰明亮,甚至盖过了他自己的声音。他慢慢认识到,他和特沃斯基的合作并不全是特沃斯基的成果,其中他自己的贡献也不可小觑。他对自我价值的认识始于一个简单的问题,一个关于流浪人群的问题。流浪者是一个令当地医疗系统头疼的负担:他们过度频繁地光顾急诊室,对医院的资源造成了不必要的消耗。多伦多的每一个护士都知道,如果有流浪汉晃悠进医院了,他们应该以最快的速度把他打发走——雷德梅尔寻思着这样赶人的做法是否明智。

《万物生长》

《万物生长》为了消除他心头的疑惑,雷德梅尔在 1991 年展开了一场实验调查。他给一大批想要成为医生的学生分发了医院的绿色工作服,并且给他们在急诊室附近安排了住宿点。这些学生们无偿地担起了流浪汉接待员的职务。当有流浪汉走进急诊室时,他们会回应流浪汉的任何需求,无论是给他拿吃的喝的、坐下来陪他说话,还是帮他挂号看病。学生们非常喜欢他们的工作,因为他们体验了一把当医生的感觉。但他们只为一半走进医院的流浪汉服务——迎接另一半流浪汉的是医院护士们不屑一顾的打发。

对这些光顾过实验医院的流浪汉,雷德梅尔记下了他们在去过实验医院后又用过市里哪些公共医疗资源。不出所料,受到“五星待遇”的那组流浪汉比受人冷眼的那一组更经常回访实验医院。令人意外的是,尽管访问频率有所增加,但他们对市里医疗资源的使用却有所下降。这是因为如果流浪人群感觉在某个医院受到了良好的照顾,他们就不会再去找其他能满足他们需求的医院了。引用一名流浪者的话:“我对医疗系统最高的要求就是能有一家医院接待我照料我。”从雷德梅尔的实验可以看出,整个多伦多的医疗系统都在为他们对流浪者轻蔑的态度付出代价。

看到其他人都能看到的,但想到其他人不曾想到的,是优秀科学研究地要点之一。这是特沃斯基曾经对雷德梅尔说的一句话,也是让雷德梅尔永远忘不掉的一句话。有一天,他接到了一个电话,电话的另一头是一名受药物副作用影响的艾滋病患者。通话进行了一半,对方突然打断了他,说:“对不起,医生,我必须得挂电话了。我刚才出车祸了。”原来,他在一边开车一边和雷德梅尔打电话。这件事让他想到一个问题:边开车边打电话会增加事故风险吗?

via:Pixabay

via:Pixabay1993 年,他和来自斯坦福的统计学家罗伯特·提布希拉尼(RobertTibshirani)针对以上问题设计了一项复杂的研究。他们在 1997 年发表研究论文,证明了驾驶时使用手机通话和非法酒后驾驶一样危险。(9)除此之外,不管开车时打电话的司机是否拿着手机在打电话,他们出车祸的几率都比不打电话的司机高出整整四倍。这项研究有着特殊的意义——它是首个使用严谨的科学方法来证实手机通话和交通事故之间的联系的研究。因此,它激起了世界各地要求管制驾驶时通话的呼声。没有人知道这项研究避免了多少人死于交通事故——它辐射到的地区和人口是如此之广,以至于我们需要设计一个比它还要复杂的研究来计算出具体数字。

这项关于驾驶的研究也激发了雷德梅尔对司机思维的兴趣。新宁医院的医生都认为,他们的工作在事故受伤者到达急救室后才开始。雷德梅尔却认为,医生们应该从源头解决问题。每年,车祸会导致全球 120 万人死亡,因车祸而终身残疾的人数要远远超过这个数字。雷德梅尔说:“每年全世界 120 万人丧命,相当每天发生一场日本海啸[4]。要知道,100 年前还鲜有人死于车祸;对比现在车祸造成的伤亡,这简直不可思议。”作为方向盘的操控者,司机的想法和判断有着不可挽回的后果。

人类的大脑是有限的,因此我们的注意力也是有限的。我们的意识会尽量隐藏注意力缺陷,导致我们自以为知道一些在我们注意力外的事情,比如说,未能注意到周围危险的司机自以为安全。雷德梅尔说:“从特沃斯基的研究中学到的最重要的一课,不是人们觉得自己是完美的——不,人们可以犯错。最重要的一课是人们不理解他们有多容易犯错。打个比方,有的人可能会说:‘我已经喝了三四杯酒了,所以我现在的注意力大概比正常的时候差 5%。’ 错!事实上他的注意力比正常时候差 30%。正是这种认知和事实的不匹配,才导致美国每年一万起致命交通事故的发生。”

注释[4]:原文没有具体说明是哪一场日本海啸,但结合上下文和实际数据,文章最有可能指 2011 年东日本大地震引发的海啸。这场日本史上最大的自然灾害造成了近 1.6 万人死亡。

“特沃斯基给了每一个人接纳人为错误的理由,这就是他让世界变得更美好的方式,尽管我们没有办法对此作出证明,”雷德梅尔总结道。

参考文献(点击滑动查看)

1. Kandel, C. E., Simor, A. E., &Redelmeier, D. A. (2014). Elevator buttons as unrecognized sources of bacterialcolonization in hospitals. Open medicine:a peer-reviewed, independent, open-access journal, 8(3),e81–e86.

2. Tversky, A., & Kahneman,D. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science (New York, N.Y.), 185(4157),1124–1131.

3. Tversky,A., & Kahneman, D. (1971). Belief in the law of small numbers. Psychological Bulletin, 76(2),105–110.

4. Kahneman, D., & Tversky, A. (1972).Subjective probability: A judgment of representativeness. Cognitive Psychology, 3(3),430–454

5.Probabilityand the Birthday Paradox. (2012, March 29). Retrieved from https://www.scientificamerican.com/article/bring-science-home-probability-birthday-paradox/

6.Tversky, A., & Kahneman, D. (1973). Availability: A heuristic for judgingfrequency and probability. Cognitive Psychology, 5(2),207–232.

7. Eddy DM. Probabilisticreasoning in clinical medicine: problems and opportunities. In: Kahneman D,Slovic P, Tversky A, eds. Judgment under Uncertainty: Heuristics andBiases. New York: Cambridge University Press; 1982:249-267.

8. Redelmeier, D. A., &Tversky, A. (1990). Discrepancy between medical decisions for individualpatients and for groups. The New Englandjournal of medicine, 322(16),1162–1164.

9. Redelmeier,D. A., & Tibshirani, R. J. (1997). Association between cellular-telephonecalls and motor vehicle collisions. The New Englandjournal of medicine, 336(7),453–458.

酷炫脑长期征集脑科学、心理学类文章,欢迎投稿

酷炫脑长期征集脑科学、心理学类文章,欢迎投稿投稿请发邮箱:2829023503@qq.com

点这里,让朋友知道你热爱脑科学

原标题:《医生在紧急情况下判断失误,是正常现象?》