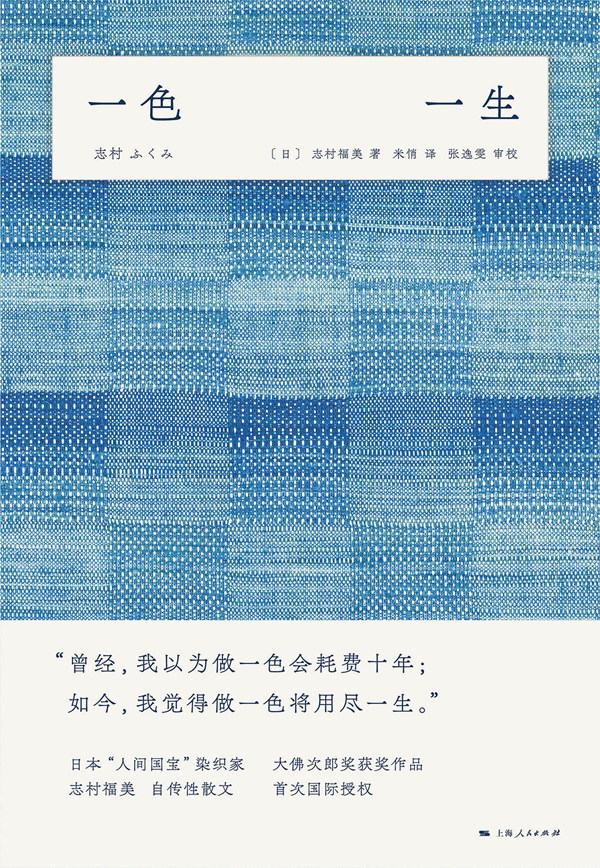

被川端康成盛赞的日本国宝级染织家:一色一生

【编者按】

出生于1924年的志村福美,被称为日本染织界的“人间国宝”,她以使用草木染的线编织的紬丝织物而闻名,川端康成曾这么评价她的作品:“优雅而微妙的配色里,贯通着一颗对自然谦逊而坦诚的心。”作为日本国宝级的染织艺术家,96岁高龄的她,也是目前在世的唯一一位与柳宗悦、河井宽次郎等民艺运动家有过密切交往的大师,见证过一个辉煌的手工艺时代。志村福美不仅是染织艺术家,同时也是一位散文家,她的自传性随笔集《一色一生》中文版近日出版,澎湃新闻经授权摘录其中一篇,标题为编者所拟。

志村福美于京都奖现场

在嵯峨释迦堂(清凉寺),现存有几枚宋代的罗片,据说是释迦牟尼佛祖自胎内带来之物。置于真空玻璃罩里的这几枚浅绿、赭色、土黄的罗片,以轻烟般的细丝织就,如蝉翼,又似叶脉,美妙不可方物。将其比作天神的羽衣亦不为过。好像一遇空气,它们就会立刻幻化成风,带着稍纵即逝的神秘,宛若那层上清液。

人被美物击中的瞬间,会有恍若飞升的美妙之感。当我凝视它们的时候,也真切感受到自己正追逐着中国宋代的千古之梦而翱翔。罗片本身已濒临风化,却魅惑着我们的灵魂,诱我们向着遥远彼方。它们形为织物,却非裂,亦非丝线,它们用自身纺出一条线,联结着另一个世界。

在看到古印度的染织品,看到那些神秘幽艳的丝缎纺和金更纱时,我也体会过同样的感动。而当我听说印度人赋予它们“织就的空气”“夜之滴”“朝霞”等全然不拘于外形的名字时,不禁在心里颔首称是。它们虽为织物,却不让人觉得是出自人手,究竟该如何形容呢?我长久惑于这一谜团,直到某次读到马拉美的一段文字:“把舞女看作一个正在跳舞的女人可谓一种谬误。舞女并非女人,也没有在跳舞。”

谜一般的描述。或许他说的是究极之姿,那种瞬间现身又忽然隐没,与空气融为一体,摇曳律动而极尽优雅的舞姿。它已然脱离了舞台和舞者本人,将我们引入梦幻之境。而此时,跳舞的确实已经不是舞者本身,而是从四面八方托举着舞者、共同摇摆进退的整个空间。

所有艺术的极境,都将超越自身的领域,换言之,是渐渐清楚自己身处一个可以全然驾驭的纯熟之境。

年轻时的志村福美

回落到现实,在我们狼奔豕突的现代生活里,我这十几年来,除去短期旅行和身体不适,几乎每天都在织机前忙绿。

如今回首,我对染色的感受和体会反而强于织作。虽说染线是为了制织,但制织已接近整个工序的尾声,而从工艺的角度看,获取优质的材料是第一要义,是根基。剥茧抽丝,由丝纺线,为线染色——恰如播种后,嫩芽破土时带给人的喜悦。于我,(真想从纺线入手,但苦于时间有限)将植物的花朵、树皮、果实、根茎等熬成染液,再以此染线的阶段,是最具兴味的。只要是植物染,颜色与其说是染得,不如说是从植物中孕生更为适切。大自然已臻于完备,只是假我之手,将它的储藏呈于世。

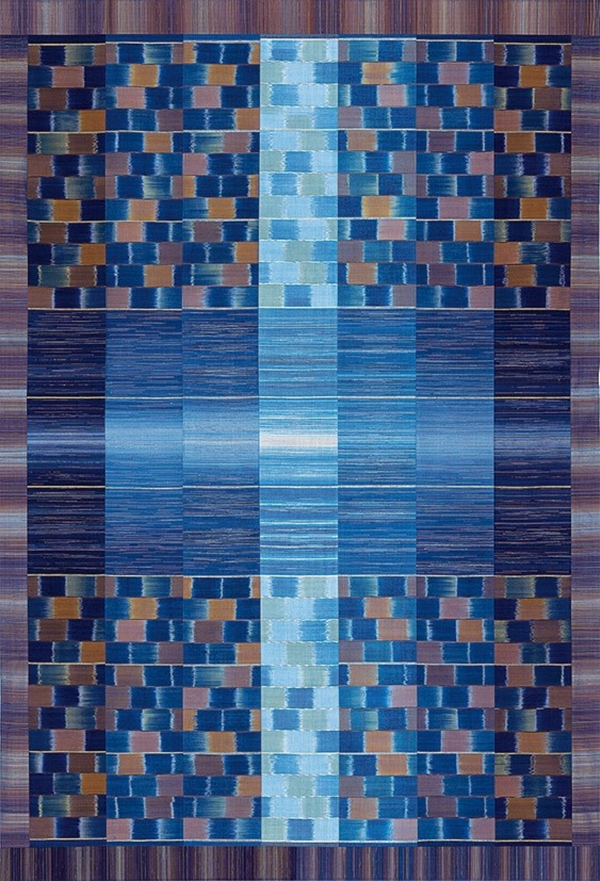

志村福美的植物染织物(图片来自志村福美的“都机工坊”)

长年与植物染料打交道,我始终遵循着某种牢不可破的法则。譬如春日薄暮时分,京都的山峦雾霭迷离,笼罩在一片难以言状的蓝紫色柔光中。这种色调,来自湿润的自然所酝酿的微妙变化。要织出这样的颜色,是至难的事。但正如一方水土养一方人,只要与自然的流转朝夕相对,人心终能通晓这些美妙色彩背后的自然条理,色彩便会在某一刻不期而至。这一切不称之为技巧,而是对自然的回应。

植物因其生长的风土、气候之不同而千差万别。在最优的环境中培育,于最佳时机采摘的植物,能染出大自然本身甚至超越大自然的美色,这并不足为奇。染出超越自然的色调之际,或许正是人的心愿与自然合一之时。

每年深秋,一位家住大德寺的老妇人都会赠我上好的栀子果实。由它染出的颜色非常新鲜,稚嫩如雏鸟。因某次机缘,我有幸得到了深见重助老先生于明治三十四年(1901)染的茜色丝线。第一眼,我就被那色彩牢牢钉住了,一时挪不开视线:色彩竟可以如此肃穆。时常,我会将这一束线置于案上,静观不语。凝视久了,恍惚觉得它已不是一束线,而是一卷正向我传诵内义的经文。

这束线已放了七十年多年,与正红相比,它略带黄调,近似于燃烧的火焰,却又极静,是至今依然闪耀着深邃光辉的绯红。这种深茜染,染一贯线要用一百贯茜根,须耗费约一年半时间,在茜染的染料和锦织木(榊木的一种)的木灰水中反复交替浸染一百七十次方可染成。如果在第一百六十九次失手,则前功尽弃。这份执着与韧性究竟从何而来?是否是承接皇宫和伊势神宫御用品所带来的精神上的凝聚使然?年轻时,我有幸得以向深见老先生求教这茜染,以及紫根染、红花染等知识。犹记得当时仿佛遇见隐居深山中的仙人,感受到一种强烈的患得患失。

老先生对我说,染色之路,近乎于一场“极道之旅”。想必正是穷尽其道之意。

现在的我,走在前人踏出的道路上,唯恐错失一二。在可以超音速飞行的现代社会,追寻此路,或许是背时而逆行。深见老先生曾经明确表示,自己并非不想要传人,而是无人可传。

志村福美的紬织(摄影:Alessandra Maria Bonanotte)

我从近江移居至嵯峨已有六年了,当年的建蓝之梦,如今已付诸现实。而回想当初,对于蓝染一窍不通的我,俨然是初生牛犊。

在我织作之初,母亲常说:“希望你的工作能以蓝染之色为基调,勿要让它绝迹。没有比蓝染的和服更能体现日本女性的美了。”这几乎成了她的口头禅。大约五十年前,柳宗悦先生在京都上贺茂创办工艺协团时,母亲曾在协团里的织物师青田五良先生门下学习织作和植物染。在当时,无关商业,像画家作画那样亲自纺线、染色、织作的人绝无仅有。由此看来,青田先生可谓染织艺术的创始人。就像所有时代的先行者一样,他激烈、执拗、任性地与时代对抗,留下了不少拥有高更色彩的服装作品,淋漓尽致地表达了他的装饰性艺术倾向,却不幸英年早逝。

母亲生长于明治、大正时期,又做了一位医生的妻子,对于抛开家务和育儿去从事织作,内心始终挣扎抵触,最终憾然放弃。但她对于染织的爱,却如长存于心底的火苗,在我开始这项事业时又重新燃起。七年前父亲辞世后,母亲重操旧业,如今她已年近八十,依然每天在织机前忙碌。永远一身蓝染和服的母亲,面对染坊日趋消失的现实深感寂寞。所以她一直坚持委托当时近郊的十几间染坊染线和染布,支持着染坊的生意。但这终究抵不过时代发展的洪流。有一次,母亲和我去野洲寻访绀九蓝染坊,当我们在街上闻到空气中飘着的蓝草香,看到成批的浓绀色染线晾晒在宽敞的晒场上,内心的激动可想而知。当时,我做梦也没想过自己会亲自建蓝,但随着染织的深入,我越发痛感拥有自己的染瓮之必要。蓝染之色,可分为瓮伺、水浅葱、浅葱、缥、织色、绀、浓绀等浓淡参差的蓝色,从深海之蓝一直过渡到浅淡的水色。若再与青茅、栀子、黄檗、郁金、杨梅等黄色染材搅合,则可以染出若草、黄雀、松叶、翡翠、苔绿等数不清的绿系色调。而如果没有自己的蓝染瓮,这些终不过是纸上谈兵。

在化学染料无所不能的现代,传统染坊举步维艰,短短数年里,十几间染坊纷纷转业,生意惨淡。仅存的几家,坊主都是热爱蓝染的执着之人,而如今他们年事已高,后继无人。我了然这一现实,更感到建蓝的必要。就在这时,我因白洲正子女士的引荐而有幸认识了从事扎染和蓝染的片野元彦先生,并拜他为师。

片野先生初到我的工作间,便开门见山地质问:“你觉得这样就能做蓝染了?”言语不免尖锐,并向我娓娓道来对蓝染应有的根本态度:“建蓝须如养育子女一般;蓝直接体现着建蓝者的人格;蓝的生命存在于清凉之中。”

大自然在这片四季分明的国土上孕育了日本海的深蓝,也赋予秋空澄净的碧蓝。片野先生认为,像日本之蓝这样兼具孤寂的内涵和绀琉璃般耀眼光辉的蓝,不存于世界其他任何一处。如此高纯度的蓝色,唯有遵循古老的法则建制,也就是木灰水麸建法才能获得。用化学合成染料和药剂,虽能将工艺由百步简化到一步,却不可能得到有生命的颜色。有生命的颜色只会从有生命的物质中诞生。这些都是片野先生抱持的信念。他的每一天都是从向爱染明王双手合十地祈福开始的。他对蓝虔诚恭敬,将自己的全部都奉献给了蓝染。当我踏入他那神圣的工作间,感到自己的工作仿佛被撼动了根基。

蓝染䌷织和服“秋霞”,志村福美作(1958年)

阿波的吉野川流域,自古被认为适宜栽培蓝草。蓝靛名师佐藤平助老先生带着全家人专注于此道,挽救和复兴了蓝靛的制作。制蓝,要在节分前后播种蓝草,酷暑之季收割,从秋到冬制作靛土——贯穿全年的重体力劳作下制成的蓝靛,每年年末都装在草编袋子里送到我这儿。对于这些劳动换来的珍贵染料,我不敢浪费一丝一毫。每年迎新之际,我都会诚挚祈愿这一年的蓝染能成功。而一次次建蓝,迎来的却是连年的溃败。

如前所述,蓝是有生命的。它的活力无时无刻不在变化,有着古老而神秘的传承。一般认为,即便花上五年、十年的工夫修炼,若直觉不够敏锐,则一生都不可能独立建蓝。染料依赖人的体感温度生存,过高会腐烂,过低则不能发酵,因而必须注意昼夜温差。从十一月至翌年五月,要熏焙木屑和稻壳来给染瓮保温;每天早晚都要轻轻搅拌染瓮,观察蓝的健康状态。而蓝的心情优劣,要端其外貌,当亮丽的紫绀色气泡涌上表面之时,正是蓝的花开之际。

这种方法,过去叫作“逃出地狱”或“躲过枪击”,成功的比例仅是万分之一。全国的染坊后来都换成加了人造蓝的染瓮,也并非不可理解。由此也更能深刻地体会到保持蓝染的纯粹是何其困难。几次三番,我都瘫坐在原料因发酵失败而死去的染瓮前,无力起身。

过去有种迷信,认为蓝极厌秽物,而女人不洁,因此女性甚至不得靠近染坊小屋。难道我真因女人身而触犯了荒唐的行规?那一年,我最终对片野先生表达了退却之意。片野先生对我说了这样一段话:“我曾以交代遗言的心情嘱咐我的女儿,蓝染的达成,除了不停地反复,别无他法。我也经历过站在一夜腐烂的染瓮前落泪、绝望无助的日子。建蓝的秘义不在言传,而在于不厌其烦地反复躬行,直到抓住蓝与自己合一的那一瞬间。”片野先生年事已高,仍黾勉于蓝和扎染,精进而不懈。与之相比,我痛感自己对工作的粗疏放任,需要摒弃的部分太多了。那一刻,我内心突然涌起病儿母亲般的哀伤。我意识到,自己的蓝或许生来就养分(木灰水)稀薄。

重新孕育一次拥有健康体质的蓝吧。从那时起,我仿佛茅塞顿开,观察蓝的表情,能自然领会它是渴望甘甜(麸、酒、糖液)还是辛咸(石灰)。

紬织和服“光之湖”,志村福美作(1991年),东京国立博物馆藏

“母衣曼荼罗”,志村福美作(2016年),京都国立近代美术馆藏

每个晨昏,当我执桨轻轻搅拌,蓝会愉悦地顺从,一段安静谐和的时光便翩然而至。在薪柴和木炭几乎绝迹的当下,收集优质的木灰并非易事。和我拥有同样理想的年轻人,拉着板车到澡堂、饭馆、园艺公司去收集木灰。这个新年,于暮色中收集来的木灰装了满满一大缸,我们细致谨慎地开展一步步工序。在加热到适宜温度的染瓮里,闪动着新鲜光泽而充满生气的蓝释放出稳健的香气。第一周过去,气泡一个个冒出,蓝开始发酵。此刻看准时机,将文火煮好的麦麸从瓮口沿着边缘缓缓注入。一旦时机偏差,就等于错过了上色。放置一天后,轻轻掀开盖子,只见液面涨满着紫绀色的气泡,一插入木浆,蓝分顺势奔涌而上。在清晨的阳光下,闪亮的紫色泡泡恰如盛开的鲜花。再过一天,就是染线的日子了,将纯白的丝线静静地浸入染瓮中。

染坊里只穿白裤。据说是为表明染色操作必须慎重,不得让白裤沾染污渍。在染色时也不能使空气进入染瓮。

将丝线隐没在蓝染液中,饱饱地吸收染料的色素和香气之后,再徐徐捞起。被竹竿绞拧起的丝线在接触空气的瞬间,呈现出绚烂而鲜烈的绿,几可与南方海域的阳光下闪耀的祖母绿乱真,却稍纵即逝。在顺势理线的过程中,染线很快氧化。待水洗之后再接触到空气时,纯正而清凉的深蓝诞生了。五年来苦苦追寻的日本之蓝,此刻像一个健康的新生儿,第一次对我展露笑颜。

建蓝、守瓮、染色,做到这三点,始称为技艺。

蓝终于被我建起。但这仅仅是一个入口。一直到能自如地建蓝为止,此前走过的岁月成为我今后工作的支柱。曾经,我以为做一色会耗费十年;如今,我觉得做一色将用尽一生。

(1974年)

《一色一生》,【日】志村福美/著 米悄/译 张逸雯/审校,上海人民出版社·光启书局,2021年1月版