播客《不在场》重轻:谈谈音乐与对无用之事的迷恋

原创 若冰 三明治

文|若冰

重轻说,有关他的个人生活,只能说一句话:与音乐无关。

而我最初在互联网上接触到重轻,就是因为音乐。采访那天上午,苹果Podcast年度编辑推荐发布,重轻的播客节目《不在场》在年度播客梁文道的《八分》下面,排在年度推荐榜单首位。

在所有榜单中或榜单外的播客中,《不在场》显得格格不入。从今年1月到10月,《不在场》只更新了11期,平均约每月更新一期。但无疑它是成功的:除了小宇宙上的13400+订阅外,还有一期节目后百多条留言互动与满屏好几百字的长留言。

有听众留言,觉得重轻对待音乐就像豪斯医生对待病症——像侦探一般观察、揣摩,解剖一首歌到最细部,再让它复生,回到那个它被创造的“在场”时刻。

“被认可挺开心的。”重轻说,“但你别说我特别厉害,或者我不厉害。我做这事和厉不厉害没关系。”

重轻生于1986年,属于在千禧年前开始接触互联网的初代用户。对他来说,虚拟世界与物理世界是分割的,互联网赋予他一种double life——“耶,你不知道我还有另一个身份。”重轻比了一个剪刀手,面露窃喜地笑。

我理解他对某种固定范式叙事的拒绝。这种固定范式——以时间顺序展开,从个体经历推导到最后成功,似乎天然形成因果,并给予某种道理——在各种名人故事中很常见,但这对重轻来说是不成立的。

就像他在《不在场》开篇辞中所写:

现在中文互联网里充满结论。各种论断,总结,模式,规律,力图揭示一个本质——对抗这『干货』的气氛,是不在场的初衷。

我们的障碍从来都不在“理解”,而首先在感觉。缺乏感觉基础的闲谈往往只是相互愚弄的把戏,令人厌倦。我只希望这个播客能符合如下描述:它内容最零碎、逻辑最不严密、立场最模糊、取材最缺乏代表性、摘不出任何takeaway,从而做到另一种“听了和没听一样”,无聊得耳目一新。

与他的播客节目《不在场》一起,重轻发起的,是一场对“互联网干货”的抵抗。

我们约在他的工作室,在北京北五环昌平区清河某个小区。从一米多宽的水泥楼梯爬上来时,楼道里堆着落灰的儿童自行车与干瘪的篮球。工作室与旁边的民宅无异,藏匿在大红对联和催电票里。推开门,我不禁惊叹了一句,脑中忽然浮现起“螺蛳壳里做道场”这句话来:近午的阳光透过落地窗洒在客厅中央的合成器、键盘与吉他上,在地板上投下抽象的影子,一旁的书架上半是音乐相关书籍,半是CD,还有两盒子模型玩具。重轻在他平时工作的房间里贴上了隔音海绵,但效果仍然不好,“要花十几万装修,但也没必要”。

重轻的工作室

他从去年开始和朋友合租下这里,宽敞的两室一厅,一个月只需6000,只隔一条河,对面便是朝阳区,无论房租和生活成本都高得多。

我问他都是些什么人住在这片。他简洁地吐出一个词,平民百姓。

从大学毕业到现在参与工作十年,除了出国留学,他一直生活在北京。虽然不太喜欢这座并不宜居的城市,但他没有离开,也不知道该去哪里。“我是一个特别懦弱的人。” 他说,“在这就习惯了。”

那天他穿着一件紫色卫衣帽衫,胸口绣着个“杠”字。他觉得自己一直都不是一个世俗意义上那么上进的人,无法打起精神追求功利,“人人都对赚钱感兴趣,但在实践中,你会发现自己可能不愿意为它牺牲太多”。

重轻在 Ableton Live 认证讲师页面的头像

而对于其他大部分事情,比如游戏、美剧、音乐、哲学,重轻始终像一个充满好奇心的闲逛者。他小时候爱玩游戏,现在因为工作忙玩得少了;15、16年前后美剧热时深挖了许多美剧,现在也看得少了;他也读拉康、黑格尔、康德,但从未系统学习过。

对他来说,做这些事,与所谓的专注、坚持、天赋、业精于勤,都没有任何关系。

包括音乐也是。从小到大,他从未接受任何专业训练,但却花了大量时间在看似毫无用处的音乐上。音乐恰好成为他最敏感的神经。

20世纪末的初中生圈子里,所有女生都听韩国男子偶像团体H.O.T.,所有男生听谢霆锋,重轻也不例外。很快古惑仔、影视剧流行起来了,重轻的兴趣却仍在音乐本身。他最初开始玩简单的电脑音乐时,还没有互联网,没有专业设备,他把语音聊天的麦克风塞到长笛里面去录音,摁琴键下去,等一会才会发出一声“蹬——”,他只能拿鼠标把音符写在琴谱上,根本无法连贯弹琴。

为了学玩这些电脑软件,他硬着头皮学了许多英语单词。就是在这样的条件下,他开始了自我的电子音乐启蒙,自学吉他,在电脑上做音乐,“但也没有做出什么东西来”。

从那时起,直到现在,他始终抱有对音乐的强烈好奇心,觉得自己的状态就像一个严肃的音乐家刚开始接触音乐头几个月的时间,“fascinated by it(为之着迷)”。

重轻在以游戏为核心的次时代文化生活社区机核上发布的内容涵盖游戏文化、美剧解读、电子音乐教程等,有一两千人的忠实粉丝,“无论重轻这个ID发什么内容,他们都会去听去看”。但在机核听众眼里,重轻始终是一个聊影视剧、文学历史等相关主题的KOL,音乐并不是他的主要标签。

2016年末,HBO发行的科幻类连续剧《西部世界》第一季在网络上引发现象级讨论。在第九集播出时,重轻给机核投稿,将《西部世界》与美国心理学家Julian Jaynes的著作《二分心智的崩溃与意识的起源》联系在一起,解释剧集复杂设定的基础。

机核觉得这篇文章很有趣,便请重轻录了一期电台节目,后来,这期节目累计播放量上百万。

这成为重轻在机核发布内容的起点。在美剧蓬勃发展的2015年,重轻与妻子小白免一起做了一个专注美剧解读的公众号“联客”,从《风骚律师》《广告狂人》《急诊室故事》讲到美国人的“职业癖”,从《黑镜》《纸牌屋》《丑闻》里寻找川普身影。在联客和知乎上,他的网名是大灰狠,妻子叫小白免,加上朋友大能猫,三人自称“缺点组合”。

除了与美剧有关的文章外,重轻也在机核上发布了游戏与音乐相关的内容。在机核,只有确认这个内容一定是有趣、受大众喜爱的,重轻才会做。有趣并不代表轻松,他在机核的节目信息密度都很大,很多听众说,重轻的节目不适合跑步听,否则跑着跑着你会觉得没法跑了,得坐下来听,听完了再跑。

重轻称这种对内容的态度为“媒体人的自我修养”,即使是免费内容,他认为既然做出一个内容让别人花时间去听,就应该具备一定品质。

2020年初,他在机核发布了一期讲竹内玛莉亚《塑料爱》的电台节目,标题为“一首创造互联网传播奇迹的80年代老歌”。这期节目仍然受制于机核的平台属性,有趣,热情洋溢,充满糖衣炮弹。但重轻想讲更多古怪、冷门,具有反思性的东西,而这个东西和机核的内容形态是冲突的。

这两年,他在机核的听众反馈中观察到,除了对最浅层乐趣、廉价刺激的反应外,一定有一群人会关注到糖衣下包裹着的更深的东西。有听众问他,为什么你不把底下真正好的东西再多展开讲讲?

他觉得是时候抛弃糖衣,直接把苦涩的药粉呈现出来了。这就是《不在场》,一个看上去有些无厘头的标题、一张带着迷幻色彩的封面图,还有一句简洁的节目详情:对无用之事的obsessions。

第一期节目的标题是《塑料爱》,近40分钟的节目,重轻已酝酿两年多。每期节目,从创意、素材、制作到发布,大约要花50-100个小时。他觉得自己是个制片人,只不过没有资金,拍不出画面,请不起演员,便自编自导自演。

重轻有意让节目“看上去就是一个令人迷惑、莫名其妙的东西”。某音频平台的编辑曾给过《不在场》10倍曝光,结果播放增量为 0。这意味着,如果是仅是在发现页,《不在场》的可触达性非常差。它只是在那里,不主动吸引,不疯狂刺激,你无法用一句话概括它,看主题也找不到任何一致性。

“即使是这样,你还听了,克服了那么多困难,那么你一定具备一个相当开放的心态,具备接受模糊暧昧信息的基础。”事实证明,仍然有这样一群听众在。通过这群听众的口口相传,《不在场》触及到了更多人。

重轻在每期节目末尾都会提到打赏,用户若一次性捐助不少于300元,可以收到他的不定期电子邮件。他观察到听众的打赏金额分布在两个极端——除了300元就是零头。“这像是个实验,也挺有趣的。”他说。

但目前为止,重轻只给捐款用户发过两封邮件,第一封讲述为什么要做《不在场》,第二封则是听众帮忙翻译有关Bon Iver专辑《For Emma, Forever Ago》十周年再版的文章,后来也被公开发布在《不在场》官网上。重轻开着玩笑强调“捐赠”的意义——不要有单方面的预期。

其实,没有发内容,更多是因为他找不到好内容。在重轻眼里,这种好内容应是模糊、暧昧,并且毫无用处的。

“听了这个内容以后,觉得没有什么道理,不能用简洁一句话来总结,比如好人一定要有好报、做人要诚实,不会有这种特别简单粗暴的东西,但能引起一种复杂感受。这个复杂感受可能会影响你很长时间,你时常会想起。”

如果你也想体验这种久违的复杂感受,不如坐下来,戴上耳机,静静听一期《不在场》吧。

三明治对话重轻

不在场,从一个错误变成了机会

三明治:第一季《不在场》的内容是你之前就一直在酝酿的吗?

重轻:我的选题至少都在脑子里面拱了五六个月甚至两年多,现在还有想了三年的选题没有做的。这跟腌酸菜似的,需要很长时间。因为这(播客)不是传统意义上说清楚一件事就完事了,而是在一些看似没什么关系的事情上勾连,呈现出比较值得玩味的意义。实际上超一半选题最后胎死腹中了。所以我的节目会非常慢。

我做不出节目的主要原因是找不到值得做的东西。它就是一个慢慢滚的过程,比如我看到了一些东西,突然发现和我琢磨了很久的某个话题有关,这些东西能被组装起来,有资格被做成节目了,我才会去做。所有这10期都是这样,尤其最后 Bon Iver 这两期,每天都在想,想了一年才做出来。一个节目的容量非常有限,最后删掉了大部分我之前想讲的东西,还是这个节目整体性比较重要。

三明治:题目“不在场”是什么意思?

重轻:我没有太细考虑过这个问题。显然这不是一个等着大家挖掘的彩蛋,也不是一个等待被打通的秘密关卡。我觉得这三个字挺好听的,它显然有很多重解读,这些解读能拉开一个比较大的空间,大家可以去见仁见智。

最浅层的意思是说,我节目里聊的东西都是离大家非常远的,我永远都不会去聊乐队的夏天。我会聊一些跟你没任何关系的、“why should I care”的东西。

有人会说,你这是胡说,这些上世纪三四十年代的事情,你又没经历过,你的这些推断和非常感性的东西是没有依据的,或者是非常矫情和牵强的,可能大家会有这种感觉。当然我肯定不这么认为。

所以第一层意思就是,你不在现场,只能远远观望,甚至可能会看到很多错误的东西,或者一些多余的想象,而在我看来这一切都是好的。所有这些看走眼了的,或者想太多的过度解读都是好的。

所以不在场从一个劣势变成了一个优势,从一个错误变成了一个机会。在《中国有嘻哈》或者《乐队的夏天》我们没有这种机会。德国古典哲学会讲一个“在场性”,我没有哲学基础,但是我会看这些东西。

我希望可以用一些不合常理的观察视角和一些不值得观察的对象最终接触到一些非常重要的主题。目前为止我觉得自己还没做到,但有点那意思,大概能远远地看到,也许有一天可以做到。

三明治:当时怎么想到让妻子小白免画封面图?

重轻:这跟我对这档播客的看法有关。我在这个事上比较自负,觉得我的播客不是一个速食的消费品,希望它没有时效性,3-5年以后还值得听。所以它不能是一个穷对付的东西,应该始终是好的。

在那么有限的包装和表达空间里,我觉得封面还挺重要的。我希望封面能和我的节目一样准确,而不是东拼西凑的、热闹的、扎人眼球的。它是我表达的一部分。

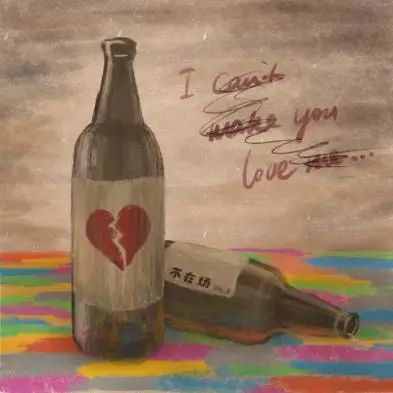

我剪出来的节目先发给小白免,她会一边听一边画,结合我们事先讨论的元素,她最终决定成画。封面多少都和节目的重点有关,比如第 3 期是一个酒瓶,第 8 期是一个生日蛋糕里面都是美金纸币,第 10 期是一个女人在小木屋窗口的一个主要意向的组合。

不在场EP3/8/10封面图,by小白免

如果《不在场》跟现在中文主流闲聊播客相提并论的话,有时我觉得它不是播客,而是一个片子。这种探索性的、主题暧昧的表达在英文播客里很常见,但国内非常少。我喜欢说自己是一个卧室制片人,没有钱,做不出画面来,只能做一个声音。虽然只有一个演员,没有任何画面,所有调度全部听我的。

三明治:你觉得《不在场》是比较冒险的吗?

重轻:这节目最终我还是保守了,每期节目都有始有终,特别工整,我还是投降于照顾听众的感觉。最初我想做的比这个激进得多,比如完全的意识流。未来有计划做更多实验线路,要看我自己能不能感受到迫切性,如果有任何东西是迫切的,我就会去做。

三明治:可以建议大家如何更好地欣赏《不在场》吗?

重轻:别开倍速就行。我本人听播客从来不开倍速,因为我不把它当成一个快速读文章的替代物。举个例子,比如我拿电脑放一个播客,去别处了,十分钟再回来,我是不会往前倒的。播客就是缘分,我有无穷无尽永远听不完的播客,我不需要去珍惜任何东西,听到什么就是什么。

在这个意义上播客和音乐是完全一样的,至少在我的消费行为上就把它当音乐听,实际上我推荐大家这样来听,就是随缘。

比“它是好的”更重要的是,“它是各种各样的”

三明治:EP1聊竹内玛莉亚时讲到现在很多音乐人把自己变成了乐评人,你觉得两者的区别是什么?

重轻:后者是一种无能的表现。今天很多艺人有特别勤劳和“要赢”的心态,觉得用了最先进的技术、最新的美学就最高端,把音乐作为一种理性的组装,把这些东西组合在一起变成一个好东西。

三明治:那种心态和创作好作品是背道而驰的吗?

重轻:显然有问题,大家知道是不对的,但就是克服不了。你让我写一首传世作品,我可能一辈子拼了命也写不出来,但是我请制作人把这首歌做成现在最地道的美国西海岸 hard trap,这个是非常确定的,到时候所有人都会说这制作多么精良,流行了,排行榜了,这是安全的。大众永远会投降于安全和确定的东西。

三明治:EP2讲到技术平民化以后,音乐也越来越平民,人人都变成 prosumer(producer+consumer)。你觉得这是一件好事吗?

重轻:对艺术的感受和对好坏的分辨,这两件事的调和非常重要。不能说萝卜青菜各有所爱,任何东西存在就合理,要是本着这个想法就只能过文盲的生活,只能过着感受力完全坏死的行尸走肉一般的生活,这是没有追求、非常反动且可悲的。

另外,在艺术走向大众的过程中,它必须付出代价,这里的“它”是一种metaphor(隐喻),因为“它”本身并不是一个个体。比如音乐,五十年前音乐是由唱片公司做的,因为只有唱片公司才租得起录音棚,全美国可能就几十个录音棚,录音棚就是大教堂,只有教堂里面才能有神父,教堂外是不可能有神父的。在这种情况下,它是纯贵族的、封闭的。但音乐一路已经变成今天我们每个人可以在卧室里拿着ipad,花几块钱买一个软件玩的东西。我永远不接受说,在卧室里做的东西没有在造价一两亿的录音棚里做的东西专业。

前者容易倒向的论述是,我们做任何事情没有差别,而后者容易倒向的论述是,只有最专业的才是牛逼的,老百姓的就是低俗的。所以要调和这两者。

你会看到随着音乐平民化,音乐的形态本身无可避免地受到潮流的改变,但不能说音乐今天就完蛋了。这就是音乐本身在形态上必然要做出的改变,而我们应该抱着一种饶有性质的心态去观察它。

在今年Podfest上我写了一段话,这个话也可以延伸到很多其他方面:比“它是好的”更重要的是,“它是各种各样的”。参差多态更重要。

三明治:你怎么看抖音这种平台对音乐素材的使用?

重轻:抖音撬动了音乐的一种特质,这特质绝对不是坏的,只不过它特别剥削。你不是最喜欢动次打次这一下吗?咱就使劲来这一下,就跟所谓廉价猎奇的剥削电影一样,不承载任何深刻内涵,就老吓唬你,或者给你看帅哥美女。互联网技术把这个剥削推向了人类文明从未见过的程度。

抖音最早是对嘴型,后来变成表演各种各样的创意,本身也是一个技术民主化的表现,只不过很快走向了流量和算法的逻辑,最终变成了供养算法的农业。目前为止我没有找到音乐的角度去谈论抖音,如果有找到我就会做节目。

三明治:你觉得这算一种创作吗?

重轻:这当然是创作。我不会去批判互联网工具本身让人变得堕落,我们要看到是什么让人们停止对于美好的事物更深切更专注的观察,不能够把这个东西完全怪罪抖音。所有好东西就在那,就跟健身房器材一样,你每天起来都不锻炼,但是它就在那。

三明治:你有去思考这是为什么吗?

重轻:我只是注意到了这个症状,成因太深了,韩炳哲他们都没讲清楚,我也讲不清楚。这个症状是一种对于感觉的丧失。

其实今天我们的感觉刺激物是人类历史上最旺盛的,比如抖音每15秒就能让你笑到地上一次,摔得鼻青脸肿的,一小时让你摔好几百次。这个东西的强度、密度,和它招之即来挥之即去的资源化的程度,到了人类历史上从未见过的程度。但人们却呈现出一种缺乏感觉和极度空虚的糟糕状态,什么都get不到,什么都玩不进去。

《不在场》在针对这个事情做一些尝试。我给大家一个机会,来看我是如何观看一个事物,如何在一个毫无用处的事情上去较劲,以及较劲的结果,或者可能就没有结果。大家会看到,有一种观察是没有什么效用和目的的,你所获得的东西是复杂、不可被提炼的,但是是好的。

三明治:有些电影好像会有类似的感受。

重轻:太多了。所有好的东西,文学、电影、音乐,都是这样的。什么是艺术?有一个定义叫对无可名状之物的平静召唤。它就在那,无法被逻辑和理性驯服,但去摸一摸,这个行为就叫艺术。

现在很多人完全don't know where to begin,不知道该怎么去开始,甚至会否认这个可能性,而只是在品味高低上做文章,这在我看来非常可悲。这是一种无能,我们无法谈论音乐本身切中要害的东西,只能谈论一些周边——你听摇滚听得早,一听就知道这是什么——这有啥意义?这不是一个建设性的交流,it doesn't go anywhere。

《不在场》就是硬聊不能聊的,对谈论方式的一种实验性探索。我要聊这歌的和声、音乐、录音棚里发生的事、这个东西随着时代演变的过程,很多人会觉得听众哪懂这个,这没人听。但我的节目没有任何人这么说,在这个意义上它成功了。

想做播客,就去做吧

三明治:你之前说,好的作品能够引发千人千面的感受。这是一种情绪上持续的影响和共鸣吗?

重轻:我在两期节目里都说到过容器的概念,好作品应该成为一个容器,装一些不明确的、矛盾的东西。音乐不是对象,音乐最终是一个媒介,能连接一条回路,连通不同的东西。所有经典作品客观上都必然具备这样的特点。

爱尔兰摇滚乐队U2有一首歌叫《One》,很多人在婚礼上放,而主唱说这歌是他这辈子写过最绝望最悲伤的歌,如果在葬礼上放还可以。但是这没什么,伟大作品都是这样的,引发千人千面的感受,最终它还是反射到你自己内心里那些原本在阴影里看不见的东西。

任何艺术创作都是一个编码,不直接告诉你如何解码,而是做成一个作品,等你解码之后可能发现跟压缩前的文件不一样。这在计算机通讯领域是不能被接受的,但艺术不同,它的唯一目的是引发丰富的感受。所以我的节目里面有大量误读、以讹传讹、歪打正着,都挺好的。

三明治:节目中有些你个人的主观感受,或许会有人提出不同的意见吗?或者很多年后你再去看自己的这个作品,可能会觉得当时这个东西说的也不太对吗?

重轻:我可能现在就觉得我之前说的东西不对,但是没什么,这就是一个过程。播客不是教科书,大家听我的节目能够有一些不同的想法,这就太好了。

其实我最希望看到的是大家听了我的节目以后可以去做类似的事情,可以做同样不接地气的、奇怪的、不在场的东西,更多去尝试。

三明治:你写到你的2020年播客关键词是“实验”,播客为什么适合实验?

重轻:播客的信息量比文字要大,因为它包括语气、声音。

三明治:但很多人的观点是播客没有文字有干货。

重轻:干货意义上是它慢。视觉的带宽宽,听觉的带宽窄,但是它们传输的内容构成不同。声音媒介可以传达情绪,这在文字里是不方便的。

文字始终有一种完结性在里面,落笔一句话就定要言之有物,它始终是一个理性王国里的产物。当然很多伟大作家也打破了,比如伍尔夫、博尔赫斯,但是今天大部分文章感性的空间是不足的。

另外我做的播客恰好和声音文化有关,所以特别合适。最重要的是,播客是一种典型民主化的技术,不需要置身于某一个体制,人人都可以表达,非常朋克。所以我觉得大家做播客也不用想太多,就去实践吧。

三明治:今年有个说法是,做播客的人增加的速度比听播客的人增加的速度要快。你觉得这是件好事吗?

重轻:当然是好事,我想所有人都要做。英文世界里就是这样,所有人都做,做完以后发现只有亲戚朋友听,最后就没劲了不做了。这没什么,但是你任何时候还可以再捡起来,做自出版,它也不是由经济利益所驱动的。

三明治:现在播客界还是体现出一种大家爱一起说一件事的趋势。

重轻:因为社会热点就这点事,所有节目就都聊一样的,没办法。我希望播客变得不一样,希望大家对播客更有野心。

三明治:《不在场》有出第二季的打算吗?

重轻:有的,确定了三四个研究对象,但就是太忙了没空做。具体的就不说了,等着听吧!

之后也想做线下活动,一群人在线下一起听一张专辑,不许看手机,听完分享感受。因为现在的人基本不会只听音乐不干任何事情了。

三明治:可以推荐几个你平时听的播客吗?

重轻:《Internet History Podcast》每一期讲一个重大互联网历史事件的当事人。《You Must Remember This》是女性主义主题,我的第8期节目四个女人就是受到它里面一期节目的启发。《Rationally Speaking》属于智性的交锋,比较重,听起来累,主持人每期请一个社科领域的作家去谈论极其复杂且没有答案的问题,比如它有一期讲斯坦福监狱实验是假的,这个实验告诉我们人性本恶,但其实参加实验的人事先都被打过招呼了,整个实验就是一个笑话,非常悲哀。

中文播客推荐《不可理论》和《Casticle》。

2021年1月,三明治每日书将开设以声音为主题的赫兹班,在每日书中加入声音元素,用音乐、独白、声音日志、播客等不同的声音形式探索创作的可能。《不在场》主理人重轻也将参与这一期每日书主题班。三明治将陆续推出播客创作者访谈系列文章,欢迎持续关注。你也可以在后台给我们留言,你还想看到哪位播客创作者的写作访谈。

阅读更多播客创作者访谈

播客《博物志》主理人婉莹:我没有办法工作只是为了打工赚钱

本文作者

若冰

三明治实习生

写作是一种逃离。

进入世界,去看,去听,去回应。

我想我从未回家。

给作者赞赏

12月短故事学院12.17开课

正在报名中

三明治招聘

把生活变成写作,把写作变成生活

三明治是一个鼓励你把生活写下来的平台

由于微信平台改变了推送规则

如果你想要在第一时间阅读三明治的故事

或者来和三明治一起写下你的故事

原标题:《播客《不在场》重轻:谈谈音乐与对无用之事的迷恋|三明治创作者访谈》