多元文明共生的亚洲:从东北亚、内亚到大陆东南亚

本文整理自厦门大学人文学院历史系主办,厦门大学海洋文明与战略发展研究中心承办的“多元文明共生的亚洲”青年学者系列讲座。系列讲座第一部分“从东北亚、内亚到大陆东南亚”共9场,由厦门大学历史系陈博翼副教授主持。

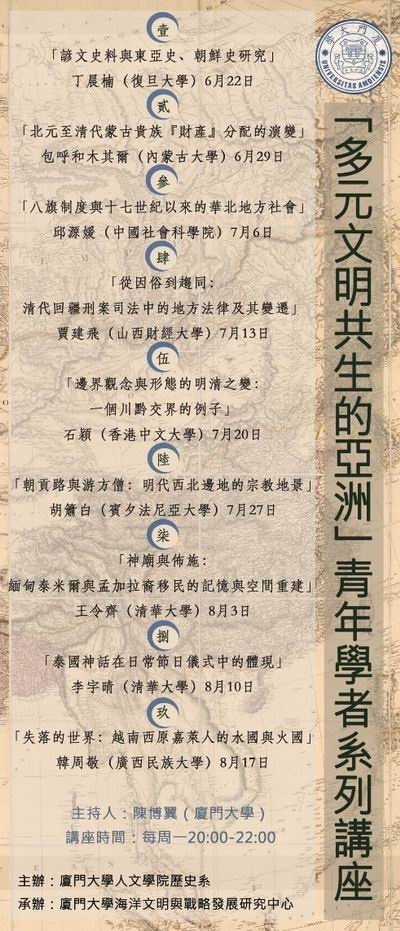

“多元文明共生的亚洲”青年学者系列讲座

谚文史料与东亚史、朝鲜史研究

本场讲座为本系列讲座的第一场,由复旦大学文史研究院在站博士后丁晨楠博士主讲。丁晨楠博士的研究主要方向与兴趣为明清时期中朝关系史、朝鲜王朝史、东亚文化交流、女性史与女性文学。关注当代韩国影视剧中的历史叙述,并以“重忆小窗纱”的笔名活跃在公共历史写作领域。

朝鲜世宗李裪领导集贤殿学者们创制谚文后,它逐渐成为民众日常所用之文字。但两班士大夫们继续将汉字作为主要书写文字,并将谚文排斥在官方文字生活之外,由此留下了分别用汉字与谚文书写的史料。本次讲座主要阐述谚文史料对东亚史以及朝鲜史研究的特殊之处。

在讲座的第一部分,丁晨楠博士突出介绍了既无汉文本存世,亦无现代韩语译本的三本燕行录,洪乐信的《己丑燕行录(卷之五)》、黄仁点的《乘槎录》与李鲁春的《北燕记行》。随后,丁晨楠博士阐释了关于谚文燕行录的几个问题。第一,谚文燕行录往往集中在18、19世纪后期,除了时间较近的原因,也与谚文燕行录写作者不愿意让清人看到其内容相关。第二,使用谚文书写考虑了其受众群体。不少人使用谚文书写,以方便朝鲜普通民众阅读。如李继祜在《休堂燕行录》中就写了其让“老亲与妻子读”的意图。还有在谚文燕行录中使用“宫体”写作的情况,如洪乐信《己丑燕行录》的抄录本。宫体多为宫廷之人所用,这可能展现了此类书籍在宫廷,尤其是宫廷女性群体中的传播力。除燕行录外,还存有谚文的《漂海录》,它记录了朝鲜武官李邦翼的漂流细节。

讲座第二部分是有关谚文记载的“丙子之役”,即1637年清朝攻打朝鲜王朝的战争。丁晨楠博士介绍了两本相关书目:其一是《崇祯丙子日记》,作者曹爱重之夫为朝鲜刑曹判书、左议政南以雄(1575-1648)。在“丙子之役”时,南以雄随侍仁祖于南汉山城,后又侍从昭显世子前往沈阳。曹爱重从女性的角度,描述了逃难的历程。其二是《山城日记》。作者不详,因其书写采用宫体,故而可能是宫廷中人。这部日记叙述了仁祖和一些大臣在南汉山城躲避清军,直至最后投降的事件。其内容与罗万甲的《丙子录》等几乎一致,但《山城日记》中留有以谚文书写的《大清皇帝功德碑》和清朝与朝鲜交换的国书,为了解当事人如何看待中朝关系等问题提供了可能。

在讲座第三部分中,丁晨楠博士围绕惠庆宫洪氏的《恨中录》,阐释了其对“壬午祸变”研究的重要性。“壬午祸变”是指1762年朝鲜王朝思悼世子李愃被其父英祖困于米柜饿死的事件。2015年韩国导演李濬益曾将其翻拍成电影《思悼》(사도),电影蓝本为郑炳说教授的《权力与人:思悼世子之死与朝鲜王室》(권력과 인간: 사도세자의 죽음과 조선 왕실)一书。本书源于郑炳说教授在翻译加州大学伯克利分校藏《恨中录》时所获灵感。

郑炳说教授的《权力与人》书影

惠庆宫洪氏的《恨中录》的史料价值在于,它为以女性的视角去观察“壬午祸变”,这在《朝鲜王朝实录》等官方史料中是很难看到。同时,由于《承政院日记》的洗草事件等,使得官方史书对“壬午祸变”就所记甚少,而《恨中录》的细节部分,是对这一时期其它史料的重要补充。在书中,洪氏还对“壬午祸变”有自己的解读,即思悼世子罹患精神疾病,英祖为了国家和王室的安宁,不得已才处死世子。

最后,丁晨楠博士提供了几个谚文史料的讨论视角:第一是不同文字史料的对比,谚文独有的保密性特点是对汉文很好的补充。第二是谚文史料中的女性视角,很多谚文文本是由女性写作的,不仅传达出了女性对战争或是王室纷争的看法,从中也能看出朝鲜女性的表达欲望与自我认同。第三是作为传播媒介的文字,谚文是朝鲜女性、中下层民众广泛应用的文字,在知识的传播、中华文化向朝鲜渗入、儒教文明的在地化中,都发挥了十分重要的媒介作用。

北元至清代蒙古贵族“财产”分配的演变

本场讲座为本系列讲座的第二场,由内蒙古大学蒙古历史学系包呼和木其尔讲师主讲。包呼和木其尔讲师的主要研究领域为清代蒙古史、蒙汉杂居地区社会结构。

蒙古贵族的“财产”—— “斡木齐·忽必”(ömči qubi)分配所反映的分权型家产制游牧社会政治体系,是理解北亚游牧民族政权性质与社会经济结构的关键。本讲座以其分配模式的演变为线索,考察其各个时代不同特点及相互的内在联系。

讲座第一部分为北元时期的“斡木齐·忽必”分配。在成吉思汗时代及之后黄金家族的强盛时期,“忽必”是由大汗按照各贵族臣下为帝国做出的贡献来分配的,这体现了一种集权型的兀鲁斯联合体。而进入北元之后,中央兀鲁斯势力孱弱,社会组织方式发生变改。

在《黄金史纲》中,记录了达延汗(1473—1517)征服蒙古各部,成为“中兴之主”后,分封了自己的十一个儿子,与蒙古各个部族首长联姻。这标志着之前的集权型兀鲁斯联合体彻底被打破,之后北元政治权利再度细分。在《阿勒坦汗传》中记录了瓜分山阳万户的情景。文中叙述了阿勒坦汗兄弟几人将影克部众分割领有,当做自己的“阿勒巴图”(albatu),但影克部众依然需要提供“贡赋”(alba),因此虽然用“领有”一词表述,但却并非是巴雅斯哈勒之私有民(ömči)。在《蒙古源流》中还记载了衮必里克·墨尔根(吉囊)去世后九子分家的事情。另外,从文献中还可以看出,绝嗣“斡木齐·忽必”的处理以及对外战争是以同母兄弟为单位进行的。在《黄史》中记载的格哷森扎·扎赉尔·珲台吉诸子的分封也和上述结构相同。

通过这几则案例可以看出:一、中央兀鲁斯可汗的权力被架空,有势力的家系在其内部以同母兄弟为单位将鄂托克之属民领地作为“斡木齐·忽必”占有,并对其属民不加区别,表明当时中央兀鲁斯可汗并没有权力进行忽必的分配。二、在缺乏强有力可汗的情况下,原本应以“公民”(ulus irgen)身份为帝国的运作提供贡赋的阿勒巴图,被强势家系占为“属民”,并根据其家系内部的父子、长幼关系进行分配,从而与这些领主的“私有民”趋于混同。

讲座第二部分是清朝统治下的蒙古贵族“财产”分配。林丹汗(1592-1634)时期,科尔沁、内喀尔喀和喀喇沁各部纷纷与新兴的女真后金势力结盟。西蒙古的卫拉特和外喀尔喀在1640年也会盟,制定了《喀尔喀—卫拉特法典》,其中有对“斡木齐”的分配的记录。而从后来的《喀尔喀法规》中可以知道,“斡木齐”是按照父子关系来继承的,而“忽必”有可能与爵位和属民相关。

同样,清代的律例中也有记载蒙古贵族的财产承袭的相关规定。根据清朝《蒙古律例》的相关规定,可以看出财产继承的几项原则:一、只有族内立嗣才可将被继承者的爵位和家业一同继承。二、若养子为异姓,只准承祀香火,不准继承爵位。三、清帝更多关注爵位承袭,其他事项并无明文规定。而据喀喇沁三旗札萨克衙门档案,可以看出:一、“财产”并非塔布囊个人所有,且不允许在世的塔布囊以个体为单位平分,而是每个个体均代表某一家系或兼挑复数家系平分。二、这一份族产虽然以贵族分支为单位细分化,但是由乌梁海氏塔布囊集团共同支配这一原则始终存在。村上正二认为“斡木齐”就是私有民,“忽必”是公民,这在清代是有所不同的。

关于组织结构,斯尼思(David Sneath)对“国家型”和“非国家型”社会之间传统的二分法提出质疑,并试图用“无首领的国家”模式来解释内亚游牧民族政权性质。他认为贵族权力和“类国家的行政运作”(Statelike Process of Administration)是内亚游牧社会的组织者,在草原游牧社会几乎所有国家权力都在地方一级运作,独立于中央官僚机构。

斯尼思的《无首领国家:贵族秩序、亲属社会和关于游牧内亚的讹误》(The Headless State: Aristocratic Orders, Kinship Society, and Misrepresentations of Nomadic Inner Asia)书影

包呼和木其尔讲师指出,蒙古游牧社会理论上可以通过“财产”的分配,细分到只拥有几户属民的兀鲁斯。可一旦强有力领导者出现,分散的大小兀鲁斯就会以获取“财产”为目的,形成庞大的集权型兀鲁斯联合体。这种游牧政权的领导者有着双重角色——论功行赏的帝王和对族员进行分配的族长。而在北元时期,可汗权力被架空,各兀鲁斯以近族为单位形成松散的联合体,甚至互相敌对,兀鲁斯之民与私有民趋于混同。在清代,上述可汗的双重角色由蒙古贵族和清帝分别扮演。作为领导者,清帝根据贡献对蒙古贵族家系授予爵位——“忽必”;而蒙古内部的权力,即“斡木齐”分配则仍保持北元以来贵族自立与分权的局面。

八旗制度与十七世纪以来的华北地方社会

本场讲座为本系列讲座的第三场,由中国社会科学院古代史研究所邱源媛研究员主讲。邱源媛研究员的研究专业为清史、社会史,研究方向八旗制度、旗人社会、华北区域史。主要著述有《清前期宫廷礼乐研究》、《找寻京郊旗人社会:口述与文献双重视角下的城市边缘群体》等,并在《中国史研究》、《清史研究》、《历史档案》等期刊发表论文二十余篇。

邱源媛研究员的《找寻京郊旗人社会:口述与文献双重视角下的城市边缘群体》书影

本场讲座以八旗系统中的投充旗人群体为核心,讨论17世纪以来国家权力对华北基层社会的渗透和影响。有清一代,八旗与州县、旗人与民人,既相互隔绝和对立,又相互交错和渗透,构成了清代华北区域社会独特的历史景观,为研究清代王朝政治中心区域“国家的在场”提供了多方位的参证。

讲座的第一部分是17世纪以来华北地区的旗人与旗地。北京城内的京旗和畿辅地区驻防地旗人,按照制度规定八旗分左右翼、按旗分段居住在内城,拱卫着紫禁城,而民人是不能在此居住的。同样,在畿辅地区的旗人驻防地,也会单独建立旗人居住的区域,将他们与民人在制度上区分开来。除京城和八旗驻防地的旗人外,清代还有一群生活在直隶地区乡村,与汉人生活在一起的旗人。提起这类人的出现,“圈地”与“投充”是一个重要的历史背景。清人入关后,为满足生活需要,将畿辅地区明代原有的庄田、军事屯田、民田强行的圈占,并设置八旗的庄园,分给旗人。在圈地的同时,还有大量的汉人百姓“投充”到了旗下,成为了旗人,其中很多是带着土地而来的。

总之,17世纪以来的华北旗人社会的状况体现在两个层面:一、人群结构的变化。直隶地区的人群由民人和旗人共同组成,清代的旗人,既有从关外而来的旗人,还有大量后来投充旗人。二、土地性质的变化。直隶地区的土地主要由民地和旗地组成,在分布上呈现犬齿交错的情形。

讲座的第二部分是旗民分治与制度缝隙。清王朝最根本的国策是旗民分制,旗人作为王朝赖以存在的支柱,得到了清廷特殊的庇护。就整体制度而言,清廷“不分满汉,但问旗民”。民人和旗人在管理体制、人群构成、法律属性、社会属性等方面差别甚大,清廷在两者的各个方面构筑了严密的藩篱,其优待旗人的特殊性从来没动摇过。但在经济利益以及各种现实需求的驱动下,旗人不可能脱离民人而独自存在。

清代八旗庄园旗地大体分为皇庄、王庄、八旗官庄等,按土地优劣分配。庄园中以壮丁从事生产,其中经济条件较好、有管理能力的壮丁充任庄头以管理庄务。投充庄头看似拥有大量土地,但只有使用权,没有所有权。庄头职位由八旗组织决定,旗地不能自由买卖,管理体系与民地迥异,缴纳地租也不同。在这些制度之下可能存在一些漏洞。比如,旗地在圈地的时非常零散,与民地相互交错。又如,投充常常是个人或者核心家庭进入八旗组织,由此造成同一个家族,甚至同一个家族中,既有旗人,又有民人。除此之外,还会出现一个人同时拥有旗地和民地,以他人土地投充,以及只投地不投人的状况。这些情况都导致了后来管理的复杂性,也产生了制度缝隙,为了利益,出现“舍民入旗”和“讳旗称民”倾向。

讲座的第三部分是遗忘的记忆与消失的人群。邱源媛研究员主要分享了在河北省霸州市后营村田野经验与所获认识。通过田野调查发现,旗人庄头人群现在已完全呈现汉人的状态,他们的日常生活、民族属性与历史记忆,都完全融入了“民人”的氛围。但是这些庄头、壮丁,在清代确实是旗人,受到八旗制度的管理与约束,也得到了八旗制度特有的优待条件的。如果完全以今天汉族人的视角去思考他们在清代的状态,可能对当时的华北社会、直隶的乡间地带以及直隶的族群产生认识偏差。

从因俗到趋同:清代回疆刑案司法中的地方法律及其变迁

本场讲座为本系列讲座的第四场,由山西财经大学晋商研究院贾建飞副研究员主讲。贾建飞副研究员的主要研究兴趣为清代及民国新疆史,尤其是移民史、法制史和中外关系史。已出版《清乾嘉道时期新疆的内地移民社会》等著作。

贾建飞副研究员的《清乾嘉道时期新疆的内地移民社会》书影

清代之成功在很大程度上体现在对边疆问题的解决上,本场讲座基于清代满汉档案所载涉及回人的命案和盗马案,探讨了两种案例中的法律适用问题。

贾建飞副研究员首先介绍了回疆地方法律“回例”等相关概念。清朝在乾隆二十四年(1759)统一回疆后,一方面继承和沿袭了当地的法律传统,另一方面逐渐将内地法律引入回疆司法领域,形成了回疆地方法律与大清律例并存的格局。本文中的“回疆”主要指塔里木盆地周围地区;“回人”主要指当地居民;“回例”主要是指在清朝统一前长期存在于回疆地方的法律传统,由伊斯兰法(回经)和回疆地方习惯法(回法)组成。

有关回疆命案中的司法原则,最早见诸汉文档案中的两起案例:一、乾隆二十五年(1760),固原州回民林福用刀扎死民人马友。乾隆皇帝强调立法必严,命案必须基于内地法律而非回例从严惩处,而其司法程序则不必拘泥内地之例,应即行正法。二、乾隆二十六年(1761),喀什噶尔回人伊斯拉木持刀刺死回人台因和卓,还刺伤了其妻和弟弟。乾隆帝因伊斯拉木有功而格外加恩,根据回例判处伊斯拉木给死者家属赔偿1000腾格,而免其绞刑。

乾隆时期回例的应用并非例外。迄今所知的第一例依回例判决的命案发生于乾隆二十五年(1760)六月。回人图勒素巴巴、木拉特伯克打伤了另一个回人阿札皮尔。两个凶手照回例对其赔偿财物。但阿札皮尔几天后因伤口感染而死,当地回人领袖将此命案呈递衙门。回例对因斗殴导致的命案处罚分为三种:一、动手之人需偿命;二、如果被打伤的人过了几天才死,则将动手之人交给死者之家,任其处置;三、若动手之人家境不错,可酌情赔付牲畜给死者家庭。清朝官员纳世通在征求死者家人意见后,判罚凶犯赔偿牲畜。这样的判罚原则得到了乾隆皇帝的同意。可见,在清朝统一回疆后的一段时期内,回例仍广泛应用于回人命案中,而地方法律和精英仍有较强影响力。随着回疆局势趋于平稳,清政府于1778年和1792年两次缩小了回例的司法应用范围,之后回例在有关回疆的司法档案中的记载逐渐消失。咸丰七年(1857),叶尔羌官员引用“回子经典”处理刑事案件,引起社会动荡。同治帝即位后,朝廷对相关人员予以了严惩,永远禁止回疆的查经议罪传统。

而清朝对盗马犯罪的司法惩罚主要依据各地法律习俗而定。清朝非常重视回疆发生的马匹犯罪,采用严苛司法加以防范,因为马匹对回疆意义重要。盗马案涉及不同群体,司法审判用例也不同:

一、回疆蒙古人盗马,清朝统治者依照基于满蒙法律习俗制定的条款判罚。漠西蒙古人起初重判,直到《理藩院则例》制定,才与内外蒙古才获得了同等的法律地位。针对土尔扈特人则依据盗马对象判决。

二、回人盗马,通常依据回例处以绞刑。但是,这种判处绞刑的处罚并非伊斯兰法和地方习惯法所有。另外,此类案件必须上奏朝廷。而乾隆末期以后,判罚减轻。

三、回疆内地人盗马,对汉人司法依据大体依据被盗马匹主人身份而定。就内地回民而言,起初乾隆规定回民在回疆盗马按回例处死,后增加充军发配刑罚。

四、边境内外的哈萨克人和布鲁特人在清统一新疆后长期被视为“外夷”或“外藩”,他们盗马则会被正法。

在清朝统一回疆一个世纪后,大致完成了对回疆刑事司法体系向国家法律的变革。在此过程中,清政府因人、因案、甚至因信仰不同而做出不同的判决。在命案中,清朝不断调整回例的适用范围直至将其废除,在制度上实现了回疆与内地的趋同。在盗马案中,依据例律不一,其政策调整可以被视为清政府寻求司法一统的重要途径。

边界观念与形态的明清之变:一个川黔交界的例子

本场讲座为本系列讲座的第五场,由香港中文大学石颖博士主讲。石颖博士的研究兴趣为宋至清代的西南区域社会史。2009年以来长期致力于对西南地区长江流域社会的研究与考察,重点关注族群、经济和制度问题。曾发表论文《滇铜京运路线上的多元流动社会——川南横江镇考察记》。

边界是普遍存在的,或许完全与边界无关的“中心”才是少数。从明到清,云、贵、川三省交界地区经历了由“内部边疆”到“内地”的转型。明代形成的土司与卫所共治的体制,“改土归流”后,表面上厅-县结构取代了土司-卫所体制,但内部仍保留了“内边”时期错杂的边界和模糊的属地。清中叶后,前朝遗留的格局开始成为问题,这为人们通过边界进行“制度套利”提供了基础,这一概念由宋怡明(Michael A. Szonyi)在《被统治的艺术:中华帝国晚期的日常政治》一书中提出。边界形态大概有三种——有实体的、无法确认实体的以及虚拟的。从元代有行省制度开始,一直处在几省交界位置的叙永地区,其边界有两个层次,一是外部边界,即是以赤水河为界的省界。二是内部边界,即因为省界犬牙相入而导致的省内行政区划的错杂。

宋怡明的《被统治的艺术》书影

讲座的第一部分是明代——土司-卫所共治的时代。此时的内部边界,是土司与卫所的边界。永宁土司作为当地规模最大的土司,其控制范围是“內四里和外四里”或“十八则溪”;而卫所直接控制的土地除了卫、所、驿站、堡等据点,更多的是分散的屯田,两者之间根本无法画出具体的边界线。所谓外部边界,即省界,由于土司之间常年争地,也动荡而模糊。在明代间接统治的“内边”地区,这种近似“无边界”地共存是常态。

讲座的第二部分是明清鼎革——变化与延续。天启年间爆发“奢安之乱”,当时四川总督对该地区的善后措施很大程度上保留了之前的“无边界”结构。据地方志记载,在之后明清易代的一系列战争中,“奢安之乱”中投降的那些屯将被“屠戮殆尽”,善后似乎被终结。但在贵州毕节自称奢氏土司后人却有不同说法。清代建立之后,明代永宁土司的“內四里”(降将48屯)成为了叙永厅下的九里,“外四里”则与永宁卫屯地共同组成了永宁县下辖的五个里。这些并未改变现实中边界模糊的问题。

讲座第三部分是清中叶:政区改革与边界开发。此时,国家开始进行边界整顿。这使得地方上不少原本紧密联系的人群被分到了两个省。此外,清中叶对西南地区的开发,使得此地的商业贸易发展。此时川盐、滇铜、黔铅这些长程贸易都会经过川南地区,贸易带来了生存、牟利的机会,人口大量增长,人们开始对交界地区的“荒山”产生兴趣。

讲座第四部分是清后期:社会动荡与交界问题的凸显。咸同年间外部环境整体十分动荡不安,太平军过境并在此活动了一两年时间,而平定太平军战乱后要求回籍的湘军中同样很多人留在了四川,对社会治安问题产生影响。晚清的长程运道堵塞,这也使得川南地区大量百姓失去了生计,流窜做“匪”,而留下者为了自保,组织了团练,成为当时最重要的基层组织,该地区作为合法人民的成本越来越高。普通人也能在战乱中找到一些生存的策略,如《叙永档案》中的“王春元案”与“陶林家案”即为利用多重身份与跨界活动的案例。

赵尔丰升任四川总督后认为边界错杂是匪患根本原因之一。光绪三十四年(1908年),进行了政区改革,将永宁县衙门迁到古蔺,并重新划分叙永厅和永宁县辖地。与此同时,为了保障地方人民的生计,在厅县成立了两处“劝工局”,以“羁游惰”,招揽人民做工。除了官府的改革之外,地方社会与经济秩序也在逐步恢复。重庆开埠后,土烟种植在川南兴起,商贸活跃,一定程度上稳定了边界的社会秩序。

朝贡路与游方僧:明代西北边地的宗教地景

本场讲座为本系列讲座的第六场,由美国宾夕法尼亚大学胡箫白博士主讲。胡箫白博士的研究兴趣为明清及近代边疆史、城市史。近年来致力于对西部地区藏彝走廊地方社会的研究。曾在各类刊物以及论文集发表中英文论文二十余篇。

本场讲座关注明代藏地朝贡政策在时间、空间层面的变化及其在地联动效应。藏地朝贡的频密程度、路线转移折射出明朝治藏政策的历时性嬗变,明代帝王对藏地僧人的礼遇则促进了十五世纪上半期的汉藏交流与融合。

本讲座的第一部分是明代前中期(洪武-成化)藏传佛教政策研究的主要面向,包括制度史、汉藏之间的朝贡联系、宗教史等。胡箫白博士以大数据整合的方式检审明代中央政府和藏地交往过程中地理空间侧重的转移和互动频次的变化。在汉藏交流方面,将目光从帝国的中心——北京,转向帝国的外缘——西北汉藏边区,观察明廷藏传佛教政策调整的动态过程以及中央政策在边地的表现和联动效应。

本讲座的第二部分是明代藏地僧俗朝贡路线及其相关内容。一般认为,朝贡制度包括朝贡一方的称臣纳贡与宗主一方的册封赏赐双重内容,建立在双向交往、沟通的基础上。此外,王朝国家的政策与在地“对策”之间有一定的空间,比如《大明会典》虽然列出了藏地各个地区朝贡的具体规定,但在具体操作过程中,这些规定往往变成一纸空文。

从藏地到北京的官道一共有两条,分别为川藏道与青藏道。青藏道由河湟地带出入境,川藏道则从康定、雅安、天全地区出入境。胡箫白博士主要对这两条线路的汉地部分进行考证。在川藏道上,根据《明实录》中景泰四年(1453年)的一则史料,藏地使团主要从从川西北通过雅州(今雅安地区),走陆路到成都,再转长江水道到湖广。另外,根据《明实录》中三条史料的记载,藏地使团到了湖广地区后,顺江而下,到达安庆,再转扬州,沿大运河一路到达北京。而关于青藏道的内地段,《大明会典》载有,从岷州卫到北京“陆路四千一百里,计六十一站”,但未详细说明具体通过的地理单位。胡箫白博士在此条史料的基础上,利用“明代驿站系统”(Ming postal stations),推理出藏地使团从河湟地区出发,进入中原后,取道天水到达西安,在潼关地区北折进入山西,最后于山西到达北京。山西从明初开始即为藏地僧人赴京的必经之地,这与五台山自元代以来的佛教地位以及山西藩王对藏僧的礼遇有关。根据《大明会典》的记载,藏地使团进京大约需要花费120天的时间。这主要是在汉地路线所花费的时间,而藏地段,花费的时间更多。根据弘治时期的史料,乌斯藏阐化王去世后,朝廷遣派使者前往,单程即花费了三年。

根据统计,《明实录》中涉及藏地朝贡的纪录近1800条,时间横跨1371至1626年。1371到1420年为汉藏交通的创制阶段,汉藏两地之间的驿路系统年久失修。从永乐中期开始,明廷开始敦促藏地领袖修缮驿站,要求汉藏边区的卫所提供马匹。1420到1470年为藏地使团来朝的高峰时期,大量的藏地来使,为明廷造成一定程度上的经济与社会负担。这除了由于宣德与正统两朝皇帝崇奉佛教、明廷以羁縻政策统御边地外,还与当时的环境变化有关。15世纪后期起,藏地来朝的使团数量逐渐降低。嘉靖皇帝崇道抑佛,汉藏互动更为低迷。到了万历时期,由于“隆庆和议”后稍微开明的边疆政策,藏地来朝数量稍稍恢复。有明一代,派出使者最多的九个藏地行政单位为乌斯藏、岷州、洮州、西宁、朵甘、河州、董卜韩胡、长河西、天全六番与杂谷,共有近1400个使团赴京,远朝域外来朝者数量。

讲座第三部分是关于游方僧的内容。朝贡改变了汉藏边地的社会面貌,明廷的态度也改变了汉藏边地的宗教景观。现存西部地区很多文物,如唐卡、佛像、碑刻等,都是彼时优待政策的反映。在建筑方面,西北汉藏边地三大寺——瞿昙寺、大崇教寺、弘化寺,均为明初敕建。明廷的政策也促进了汉藏两地的物资流通,例如《西番馆来文》就载有番人乞求朝廷赏赐药材、供器、颜料、胡椒、金箔等物资的内容。明廷还赋予藏地僧人自在游方的优惠政策,允许他们寄住于汉地寺庙,自在修行。此举为藏僧群体增加了许多活动空间,尤以修建寺庙最为显著。

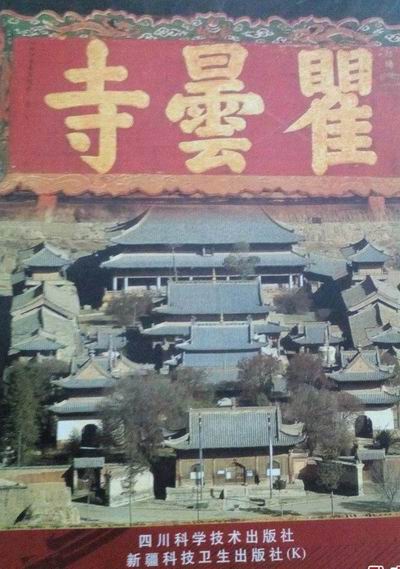

青海省文化厅编著的《瞿昙寺》书影

最后,胡箫白博士强调了明廷出台的政策如何被施行以及产生何种出脱于政策设计的影响。通过剖析“过程”发生的原因及其历史语境,有助于重新认识朝贡体系,尤其是它在边疆地区的实践。

神庙与布施:缅甸泰米尔与孟加拉移民的记忆与空间重建

本场讲座为本系列讲座的第七场,由清华大学人类学博士候选人王令齐主讲。王令齐的研究兴趣为缅甸南部的城市空间生产、族群互动,关切缅甸的南亚裔移民群体及跨印度洋的人员及商品流动,曾在缅甸、印度等地开展田野调查。

本讲座简要介绍南亚裔移民大规模进入缅甸的历史,以及此后移民与当地原住居民的关系如何为城市规划等治理技术所型塑,并通过移民群体寻找或重构社区公共空间的行为与共同记忆之间的互动,探讨缅甸南部的殖民统治遗产、当代治理政策与族群关系。

孟加拉文学名著《甘特先生》的作者萨拉特·昌德拉·查特吉(শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)曾于1903-1916年间在缅甸生活,书中大篇幅描绘了缅甸的人事物。英国殖民统治下以加尔各答为中心的西孟加拉地区形成了相当规模人才储备,在缅甸建立统治的迫切需求面前,他们开始往缅甸流动,但这也带来了寻求居所的问题。

查特吉的《甘特先生》书影

仰光的一座杜尔迦女神庙大致为当时孟加拉文员的聚居地,当时的仰光并没有形成混居的格局,这种分野在今天仰光的一些地名当中仍清晰可见,诸如“唐人街”(တရုတ်တန်း)、“印度街”(ကုလားတန်း)一类的地名反映了当时不同族裔之间相对明确的居住界限。但这些特征未必能够同时清晰地共存于仰光以外的其他城市当中。泰戈尔曾将仰光比作时代之潮中的浮沫,强调这座城市与传统缅人世界政治、经济、文化的脱节。这种脱节来自仰光对他地殖民经验的复制。

在英国人到来前,缅甸的政治、经济、文化中心位于今曼德勒附近的中部干旱地带。今天仰光所辖地域在当时是河口沼泽地附近孟人与克伦人的几个渔村。英国进入缅甸之后开发了仰光及附近地域,他们在今天仰光的南部规划了横平竖直的“现代”路网,在此基础上,将土地划分为小方格开放竞标。同时,英国人对土地开发设置了时间、建筑风格等限制条件。而在殖民地社会中,财力、社会地位和族裔身份往往高度关联,不同人群便在空间上分隔。另一方面,特定职业、方言、地域群体因移民方式产生的聚居也普遍存在。

在过去被称为“沙廉”,位于今仰光近郊的丹林镇,有一座额辛伽墓。额辛伽(ငဇင်ကာ)本名菲利佩·德·布里托-尼科特(Filipe de Brito e Nicote),曾是一名葡萄牙水手,于1600年前后来到今天缅甸西部的阿拉干。由于出色的航海技术与领导才能,他被封为沙廉城侯。额辛伽在管理沙廉期间脱离阿拉干王国并挟持其王子为人质,击败缅人,实现偏安一隅,并通过海路与阿瑜陀耶建立联系。1606年,因涉及东吁王朝权力斗争沙廉被攻破。沙廉虽与北面腹地缅人有来往,但直至1755年之前未被其长期统治。这种中间位置对于想要在孟加拉湾沿岸进行贸易的英国人而言,这是一块风水宝地。

1852年第二次英缅战争结束后,英国人便决定开埠仰光。1885年英国占领缅甸全境之后,仰光成为了商贸行为、文化交流和政治活动的中心。1948年缅甸重获独立,民族国家框架下的明确边界自此开始代替原有的流动秩序,一些南亚移民返回原乡。1962年奈温(နေဝင်း)再次政变上台是另一重要节点,缅甸当地的南亚(裔)移民网络开始断裂,身份的流动变得不再可能,原有的居住格局无以为继,城市空间开始解体。这个时期的遗产,在今天仍鲜活可见。

以仰光的莫卧儿街为例,60年代的国有化改革后,一些家庭急需另谋生路而选择搬迁,原有的社区聚居格局基本已不复存。在毛淡棉,一座神庙与一般的泰米尔建筑风格迥异,这是由于新一代的泰米尔裔对传统公共空间并无具体、确实的记忆,在当地局势走向开放之后,仅凭对原乡的想象将其建造。而仰光两座比邻清真寺中参拜人群构成的差异,则反映了南亚裔穆斯林在空间阶序中流动时,“印度”与“正统”被更多强调。而许多当年的回迁移民及其后代(无论信仰)将旧时城中留存的缅甸佛寺作为布施场所,并在自身社区开展奉水等活动,以此重演自身与缅甸之间的联结。通过这种对比,王令齐指出,在今天移民群体重建或寻找自身公共空间的过程中,缅甸的泰米尔与孟加拉(裔)有一种迫切地发明与投靠新记忆和想象的“焦虑”。

神话与仪式:泰国神话在日常节日仪式中的体现

本场讲座为本系列讲座的第七场,由清华大学国际与地区研究院李宇晴助理研究员主讲。李宇晴的研究地区为泰国及东南亚,研究兴趣包括文化政体与现代性、历史人类学、身体理论与性别研究等。已在各类期刊上发表《泰国佛教介入政治冲突的表现形式及其原因探析》等数篇论文。

本场讲座中,李宇晴助理研究员试图从泰国神话故事入手,结合2018-2019年在泰国田野时所经历的当地人的信仰仪式活动,来谈当地人的信仰与价值观。

本讲座第一部分是神话的定义及傣、泰族的神话体系。研究神话的主要方法如下:一、民间文学的视角。民间文学对神话的定义,非常注重文本类型和文体。如巴斯科姆(William Russell Bascom)认为神话形态神圣,存在于遥远的过去或“异世界”,其中角色为非人类。而在本项研究中,凡是具有神圣性特征的叙事,都可以被称作神话。二、人类学的视角。人类学家认为,只有将神话放在文化语境中加以考察,才能更好地加以理解。如萨林斯(Marshall David Sahlins)通过解释库克船长(James Cook)死亡的原因,展现了人类学神话研究理论的新贡献。

萨林斯的《历史之岛》书影

讲座第二部分是泰国神话在日常节日仪式中的体现。李宇晴助理研究员认为,泰国创世神话是“由至高神在附属神的辅助下创造神话”这一亚型,而至高神是在泰国北部和东部广泛流传的“恬”神(พญาแถน)。有泰国学者指出,“恬”神可能是中国的“天”神。而辅助“恬”神的则是公公、婆婆。但“恬”神没有造像,在当地仪式中并不出现。

今天泰国乡村地区也保留了大量与农耕相关的仪式活动,如祈雨仪式,请神仪式等。古代泰国人相信,天之所以会降雨,是因为纳迦龙在天上戏水。至于何时降雨则要听从“恬”神的指挥。有的地区的祈雨仪式直接来源于堪咖王(พญาคันคาก)神话,这是一只大青蛙,反映出青蛙崇拜。在一些故事文本中,青蛙被描绘成得道高僧,它在祈雨方面的作用高过“恬”神,这在很大程度上是佛教影响的结果。

宗教神话对泰国民间文学的影响不仅显而易见,而且全面广泛。梵天、湿婆、毗湿奴的神话已成为泰国文化不可分割的一部分。比如,毗湿奴的坐骑大鹏金翅鸟成为了佛教的护法天神迦楼罗。而大鹏金翅鸟和纳迦龙(นาค)的故事隐喻着泰国与老挝的征战。

泰国神话在日常节日仪式中的体现案例有:

一、出家仪式和“纳迦”。2018年入夏节,李宇晴助理研究员对邻居的出家仪式进行了田野调查。其包含“游纳迦”和“剃度纳迦”两个过程,这里的“纳迦”是指即将出家的男子。泰国的佛教文献曾提到,当佛祖游历泰国东北部时,见到一些有神力的纳迦统治当地,最后佛祖施展神通将其收服。因此有人把将成年出家的男子称为“纳迦”。这或许是外来佛教与当地信仰妥协,与当地文化并接的结果。

二、献僧衣仪式和“鳄鱼旗”。出夏节会有敬献僧衣仪式,此时僧人可以走出寺庙,进入森林修行等。在献僧衣仪式的游行中,人们往往手持各种旗帜,有鳄鱼旗、蜈蚣旗、乌龟旗等。这三种动物象征贪、痴、智。据说鳄鱼前世是个一毛不拔的富翁,转世后终日在河里游来游去。待他无法忍受就托梦给妻子,将财宝敬献给僧人,终得解脱。这与佛教中通过做功德得到解脱的观念有关,神话的这些图腾依然活在故事中,教化民众。

三、丧礼和《帕玛莱》(พระมาลัยคำหลวง)。泰国的传统葬礼上曾有唱诵《帕玛莱》的习俗。研究泰国民俗的学者却非常重视这部经文,它主要讲述一位得道高僧施展神通,分别造访地狱和天堂,宣扬做功德、积累福报的内容。而唱诵《帕玛莱》习俗的消失,可能与泰国佛教经文的“原典化”冲击有很大关系。

以神话作为切入点,可以从本土的视角更好地理解和认识泰国的宗教与仪式。如泰国学者尼提·尤希文(นิธิ เอียวศรีวงศ์)所说,泰国的佛教信仰其实以万物有灵为内核,佛教只是一层外壳。

越南西原嘉莱人的古国:水舍与火舍

本场讲座为本系列讲座的第九场,由广西民族大学民族学与社会学学院韩周敬讲师主讲。韩周敬讲师的研究兴趣为越南历史地理、民族史、文献学。近年来致力于对越南古代边疆经略的考察,曾任越南河内国家大学访问学者。主持在研国家社科基金项目1项,省部级项目1项,参与国家社科基金项目3项,在国内外各类刊物发表文章共30余篇。

本讲座以越南西疆的嘉莱人古国为研究对象,从水舍、火舍的个案研究出发,展现古代越南对西疆的整体经略特征。

讲座的第一部分是水舍、火舍名实与地望。韩周敬讲师从语言学角度,介绍了二舍的国名的专名和通名的语义。他认为,“水”和“火”是专名,系嘉莱语之意译;“舍”是通名,原本嘉莱语中表示君主、首领的词汇,最终被演绎成越语中带有仆从之意的“舍”。而越南文献中对于其“王”的记载,很可能由于其原本是古代占婆南蟠国后裔,抑或是越南出于“(亚)宗藩关系”构建的需求,刻意拔高的结果。

古代越南文献和近现代民族学、人类学调查都有关于水王、火王谱系的记载和描述,但是二者存在一定程度上的差异。韩周敬讲师推测,水舍、火舍曾经发生过迁移,而迁移的肇因很可能是入赘。阮朝与水王的关系更为密切,主要有二种可能:与阮朝接触的使者大多来自于水舍;水舍位置更靠近阮朝,而阮朝对于火舍的信息掌控情况受地理因素的影响和限制。此外,还存在一个“风王”,可能晚至19始末或20世纪初才出现。

讲座第二部分是越南对二舍的认知演变。阮朝对于水舍、火舍的身份认知,明命十年(1829年)至绍治元年(1841年)间存在一个“正确-颠倒-纠偏-归正”的过程。造成这种谬误的原因有两个:越南与水舍、火舍的语言隔阂;水舍可能刻意对火舍隐藏讯息,从而造成错认。虽然阮朝清楚二舍国长并无政治权威,但是并不因此否认二舍是“国”,这更多源于阮朝自身建构与自我投射。阮朝对于二舍的认知并不是孤立进行的,而是其在19世纪初越暹区域竞争的历史背景下经营西部边疆战略中的一环。然而到了绍治时期,国力衰落,调查也最终停滞。

讲座第三部分是二舍与越南的关系。双方的关系分为三个阶段:

一、属蛮时代(1711-1802)。这一时期,水舍和火舍与越南广南国进行了早期的接触。最早的记录出现在《大南寔录前编》中提到的广南国显宗辛卯二十年(1711年)正月,“南槃”、“茶莱”(即嘉莱)二蛮的“敦王”(即水王)、“俄王”(即火王)向广南进贡。广南国世宗十三年(1751年)十月,首次明确出现“水舍”和“火舍”的记载。此时的二舍实际上是广南国的“属蛮”。此外,18世纪末的越南古地图《甲午平南图》中也出现了火王的记载。

《大南寔录前编》书影

二、前藩国时代(1802-1831)。自1802年阮朝成立,可能已经将二舍视为国家,但是直到1831年,阮朝礼部才正式确定了二舍的贡制,其位次待遇与南掌、真腊等属国相同,高于乐边、目多汉等属蛮。

三、藩国时代(1831-1885)。二舍与阮朝保持着密切的往来,1885年后,越南彻底沦为法国殖民地,宗藩关系亦告断绝。

最后,韩周敬讲师认为,对于阮朝来说,维持与二舍的宗藩关系,既蕴含了古典主义的理想,还存在基于现实的考量:一方面,越南保留干预权,使得越人在其地拥有优待权;另一方面,通过控制二舍,阮朝可控制柬埔寨,抵御强国暹罗的侵扰,对阮朝有重大的战略价值。阮朝建构的宗藩体系,也成为日后法国殖民者蚕食东南亚内陆地区的政治遗产,而水舍、火舍正是法国的抓手之一。