重走晋商万里茶路|忻州站:书院商号遗韵连绵,山险道崎茶路犹存

点击观看相关视频

忻州站

走古城

且看古遗迹记录昔日商贸繁华

忻州,地处山西中北部,北倚长城与大同、朔州为邻,西隔黄河与陕西、内蒙古相望,东临太行与河北接壤,南屏石岭关与太原、阳泉、吕梁毗连。它是连接冀、陕、蒙的商贸集散地,也是山西重要交通枢纽、军事要塞。

忻州,有“九原”“秀容”“卧牛城”之称,名人辈出:有“宫词之祖”班婕妤,“元曲四大家”之一白朴,“一门忠烈”杨家将,敢为人先、更敢为人言“公车上书”程化鹏,共和国元帅徐向前等。从古至今,忻州晋商都是不可忽视的一部分,他们被称为“口外商人”“雁行商”。忻州雁门关口内的眺望,忻州古城商贸往来的呐喊,都深藏着缕缕浓郁的乡愁。

11月18日、19日,由中共山西省委宣传部、中国晚报工作者协会指导,中共晋中市委、晋中市人民政府、山西日报报业集团主办,中共晋中市委宣传部、山西晚报社发起并承办的“弘扬晋商精神、重走万里茶路”大型活动采访团一行来到忻州,迎着风雪,直面寒冬。在忻州古城“慢下来”细细品悟。夜探雁门关,从“口内”走到“口外”,在雁门关古道寻晋商足迹,并进行网络直播,共获得141.9万次播放量。

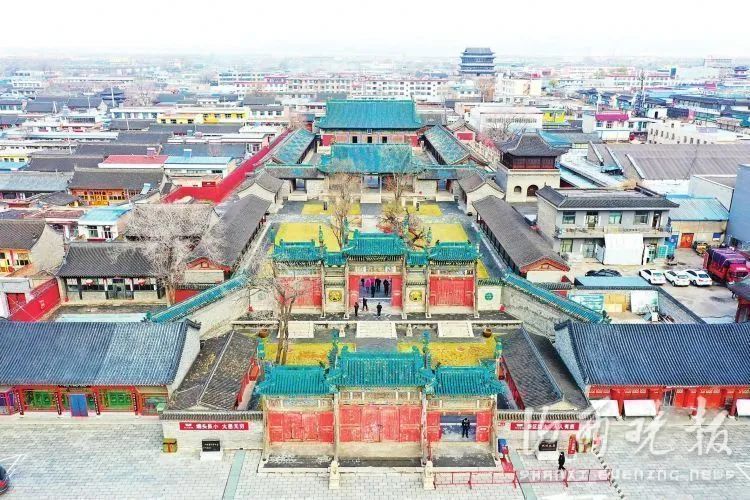

忻州古城街景。

忻州古城:三座城楼遥相顾,晋北重镇旧貌依稀

忻州古城,本就是一座商贸之城。高大雄峻的南门城楼和庄严肃穆的东门城楼、北门城楼在城墙的相连中遥相呼应。11月18日,采访团一行从北大街走到东大街,穿梭在忻州古城错落的小巷之间,寻访晋商遗迹。

忻州市长城学会副会长兼秘书长杨峻峰介绍:忻州古城始建于东汉年间,距今已近1800年的历史,曾获“南绛北代,忻州不赖”之赞,又有“文跻九原、雅出秀容”之誉,更具“晋北锁钥、三关总要”之名,是晋北政治、文化中心和商品集散重镇。

忻州古城被称为“晋北咽喉和门户”,城内南大街是昔日太原往北唯一通道,南来北往必行之路。北门城楼“拱辰门”为四门之首,城楼总高28米,檐下高悬“晋北锁钥”门匾。新修复的南门城楼“景贤门”,三层檐下正中悬挂“三关总要”匾额。新建的瓮城及城墙、马面和堞楼巍巍壮观,将新城的高楼和浮华阻隔,划分出城里、城外不同的生活方式。

忻州古城内,保留着秀容书院、泰山庙、关帝庙等历史遗存和人文景观,还云集忻州14个县(市、区)的特色风物、地域文化及典型院落。“以城造城,将古朴和现代结合起来,让忻州古城‘活’起来。”忻州古城运营部经理王建文表示:忻州古城就是要坚持打造地域特色,成为一座可以让人们休闲、放松的古城,而且秉承一店一品的原则,打造上百家特色小吃、农家乐、特色民宿、非遗文创品等链条。

秀容书院:被视为“文脉之地”,“寥天阁”待学子攀登

忻州古城内的秀容书院依地形而建,由东向西地势逐渐升高,分为下、中、上三个院落。错落别致的庭院,屋角相接,万瓦鳞次,被忻州人视为“文脉之地”。

“文章出苦心,谁为苦心人?正有苦心人,举世几人知?”秀容书院一隅墙壁上雕刻着大文学家元好问的诗句,这位元代文学大家与秀容书院有着千丝万缕关系。

王建文介绍,忻州古时又称秀容。清朝乾隆四十年,时任忻州知州鲁潢为了弥补元好问故乡没有书院的缺憾,倡导创建“秀容书院”,这也是忻州的第一所学府。

秀容书院上院是书院的主体部分,过牌楼沿石阶上行,可以看到高台壁上鲤鱼跃龙门砖雕图案,寓意深厚,暗含知识改变命运的旨意。上院由文昌寺、山长室和槐树院、枣树院、柏树院组成。顺着书院西坡行走,还可以看到正中四角亭,南八角亭,北六角亭。其中,六角亭旧称“寥天阁”,也有发音为“瞭望阁”,堪称三亭之最,每边长约三米,亭高约九米,它是忻州古城最高点,立于亭上,可俯瞰全城。原六角亭前有一砖拱门,称“天之衢”,意取书院读书人通过“天之衢”,登上“寥天阁”,飞黄腾达。

中院的“天庆观”是书院最古老的建筑,观内供奉道家的三清祖师,创建于唐天宝年间,重建于清康熙年间。后因有白鹤在老子诞辰之日盘旋飞落之异象,人皆称奇,改为“白鹤观”。下院是新建的二座四合院式仿古建筑——国学院和展陈院,会不定时举办主题性、年代性、非遗产品展览、展演等活动。

王建文介绍:“秀容书院从古到今,从建筑风格到内涵意义,一直被视为增长见识、学会贯通、包罗万象的智慧道场。”

晋商遗迹:关帝庙财神庙,皆为远行商旅心之所托

心之向往,砥砺前行。杨峻峰介绍,出门在外的晋商都抱有一种信仰,这种信仰根基在于“晋”,而不是商。商为生存之道,晋则为乡思牵绊根基。

晋商留下的遗迹,总离不开关帝庙、春秋神像、会馆等。

忻州古城里,有因关帝庙而得名的古巷,人们称它为关帝庙巷。这里的关帝庙始建于宋宣和年间,后几经重修再修,现存为明清建筑。杨峻峰说,晋商走“口外”其实都是生死未卜,走之前,他们都会在关帝庙神像前一拜,祈福平安,也是增添一份内心力量。

忻州关帝庙,又称护国寺,庙门上关帝庙和护国寺两块牌匾并列。庙内供奉“显灵义勇武安王”关羽,配祀姜太公、骊山女娲娘娘等神殿,大殿称崇宁殿,现在为忻州市级文物保护单位。

忻州财神庙曾是晋商对外贸易的重要场所,曾是清政府特准代发对俄贸易“信票”之地,也是忻县商会旧址。据说,当年的乔贵发从祁县走到这里,专门到财神庙跪拜,然后踏上“走西口”之路。一巷之隔的泰山庙则是自民国以来忻县的金融市场(当时称钱市)。每天早晨,州城各银号、钱庄都要委派精通业务的代表到泰山庙来“上市”,也有个体散户、买卖双方直接交易。

晋商精英:两次赴京上书,为“万里茶路”谋个公平

在忻州东大街牛脏巷33号,采访团一行来到了程化鹏住所。这座被称为“晋中建筑”风格的老宅院,沿用太谷宅院模式新修盖四合院砖瓦木结构,砖雕匾额上方四个字:履谦恒益,道出忻州晋商经商之道,即商家行为举止谦和,且保持诚信,生意就会越做越兴隆。

“毫不夸张地说,当时情形严峻,没有程化鹏,就不会有万里茶路对蒙俄出口贸易。”杨峻峰介绍,为谋求公平对外贸易,程化鹏曾赴京上书两次。

程化鹏从小出塞,在塞外经商50余载,曾以贩运杂货到蒙古,抵西伯利亚转售俄商。在出关时,官吏横加盘剥,唯利是图,往往扣货或苛罚商民,让很多商民犯难。为此,程化鹏专门赴京上书,将万里茶路上对蒙俄贸易现状列举出来,清廷为嘉奖程化鹏上奏之功,还特准其代发信票。从此,晋商可与俄国人直接交易,打通了晋商对蒙、俄的贸易通道。恰克图的山西商号迅速翻倍,增至120多家,茶叶销售额亦逐年增加。

清同治初年,俄商与晋商的不公平竞争致晋商只剩4家,程化鹏等人再次上书,提出准许商民“由恰克图假道俄边行商”,并奏请减轻茶商关税。清廷出于维护政权的需要,批准了程化鹏等人的请求,降低关税,并下令取消一切浮费。程化鹏等为山西茶商争得商业机会与尊严,“万里茶路”因而才能从南到北,衍生至国外长久贸易。

“程化鹏堪称万里茶道上的‘晋商精英’。”田建表示,程化鹏最值得学习的不仅是“敢言”上书,还有他的经营理念,乐善好施、积极做公益的品格。

忻州紫庐茶具博物馆:山西窑口数量多,茶具多以民用为主

深藏不露,忻州古城东城门转角遇到忻州紫庐茶具博物馆。这一座民间私人博物馆颇有讲究,馆长张玉全也是一位资深古玩玩家。

5年前,张玉全专心做起了茶文化茶具为主题的收藏,主要集中于山西以及北方古陶瓷茶具、万里茶路茶文化为主的相关收藏。博物馆一共有两层,一层主要是茶文化以及瓷器为主;二层则是各式各样的老茶古器、茶具分类。

宋代山西怀仁窑鹧鸪斑茶盏、浑源窑油滴釉……走到二楼,可以看到许多山西窑口出产的老茶具。张玉全介绍,过去南北喝茶其实并不区分,茶文化贯穿着中国南北,北方人喝茶习惯也有早茶、下午茶之说。而且,北方盛产大量瓷器、茶具。唐代起,山西就有窑口烧制器具,比如浑源窑、介休窑、霍州窑等各具特色,茶具大多为民间所用。其中,山西瓷州窑系、晋西北黄河东岸窑口老瓷很特别,怀仁窑很精致,霍州窑量很大,介休茶具则是工艺比较丰富,讲究运笔作画。

除了山西茶具,还可以看到许多造型特别的酒具。其中包括汉代羽觞杯,汉黑陶单耳杯,陏代青釉杯,唐代蓝色、浅绿色玻璃盏、宋当阳峪窑红花口盏、宋湖田窑盏托等,南宋影青12生肖水注等。

张玉全介绍,晋商文化必须有茶文化一笔,除了茶叶贸易流通,还有茶具贸易流通。万里茶道上的晋商精神里有茶精神,也有艰辛、专业、吃苦耐劳、诚信精神。

在博物馆一层,张玉全特别设置了陈列专柜,可以看到忻州药茶的代表“五台山金莲花茶、宁武毛健茶”。张玉全介绍,这些过去都是野生茶、忻州地域特色茶,当地人家家户户去山里采集,晾晒处理,进行泡饮。金莲花茶和毛健茶都有特殊功效,除了解渴之外,金莲花可以败火解毒,毛健茶可以缓解痛风、抑菌,这些茶叶药用价值很强,现在也是当地扶贫孵化产业项目。

代州鼓楼:万里长城第一楼

代县,隶属于山西省忻州市。据说,早在新石器时期,这里就有人类繁衍生息。代县古城也被称为代州古城,它是中国古代北境著名的边塞重地和军事重镇,是南北贸易和文化交流的重要商埠,历为州、郡、道行政治所和军政治所。放眼望去,代州筑城布局主要以“背山面水、四方为城”防御为主。东南西北开四门,时代浪潮前进中,代州古城也逐步从防御镇守角色转变为边境贸易重要的一站。

11月19日,重走晋商万里茶路采访团一行来到代县,行走于代州古城,访国家级文物宝藏,更穿梭在光阴里觅晋商足迹。

“代州鼓楼应县塔,正定府的大菩萨。”直至今日,人们都会盛传这样一句话。代州鼓楼,又称为“边靖楼”,它地处代县县城中央钟楼街上,被世人称为“万里长城第一楼”,整座楼为砖木结构,梁架巧思,建造雄伟壮观。

登楼可北望雁门,南俯淳陀。边靖楼整体由砖砌的券洞台基和三层四檐山顶楼楼身两部分构成,抬头可见悬挂的亚洲第一匾“声闻四达”,边靖楼北面则悬挂着“威震三关”四个大字,在它的下方则有我国长城专家罗哲文先生所书“万里长城第一楼”的匾额。边靖楼南向楼前建有牌坊,上书“天朝良弼”。这些匾额大有内涵,与忠烈守关杨家将不可分。那时候,边靖楼主要是眺望远处所用,古长城上每隔五里都会设有一个烽火台,负责传递信息,守卫北边,使之安宁。当时,还产生了一个词语“秋防”,主要是秋天农耕收庄稼时,防范关外少数民族入侵而设。除了镇守边关之外,边靖楼还是守关将士们诗酒茶重要的文化场所,在这里,邀明月、谈国事、聊故乡,将思绪全部寄托在鼓楼之上。

过去,恶劣的自然气候,匮乏的物质条件,许多代州人都选择了外出经商,他们更是以塞外经商、边疆行商而闻名。张家口、归化、包头、库伦、多伦、海拉尔等处都有代县商人,其中,包头城更是随处可见代县人。当时,代县人以拉骆驼谋生,后又以骆驼队载运茶叶、绸缎、布匹等,与牧民进行以物易物交换皮毛、耕地、牲口等,再进而转销。如今,代县商人仍旧远闻天下,虽做大不多,但也颇为富足,以代州黄酒、代州油坊等为主打。

在边靖楼内,一座晋商经商的雕塑吸引了记者们的眼光。雕塑里的人物,是清代晋北的巨商,名叫王廷相,数百年的老字号“大盛魁”的大掌柜之一。

说起“大盛魁”,便不得不提及晋商闻名一时的王相卿。王相卿是晋中太谷人,人称“王二疤子”。清康熙年,他与晋中祁县人张杰、史大学一起,将生意越做越大,他们创立的字号“吉盛堂”等也最终统一更名为此后威震中蒙俄的大商号之一“大盛魁”。据边靖楼内的史料牌匾记载,王廷相生于清嘉庆十九年,在归绥市(今呼和浩特市)“大盛魁”任大掌柜,“经商有方、生财有道”,将生意做遍了大半个中国,并做到了外蒙(今蒙古)、俄罗斯等国家。牌匾上记述,“闻名于俄蒙……代州城内的日昇当、日昇昌、日昇永等字号,都是王廷相的支号”。但随同采访团的晋商专家、祁县晋商研究所所长田建指出,按照晋商的传统,王廷相既为“大盛魁”大掌柜,便不可能兼任其他字号、特别是盛极一时的平遥票号“日昇昌”等的掌柜。他不可能是“日昇当、日昇昌、日昇永”等字号的掌柜,更不可能是这些字号的东家。因此,这里明显的是后人记述他的生平时,有了误读或者刻意夸大。退 一步说,即便王廷相后来真的为“日昇当、日昇昌、日昇永”等字号的掌柜,也是必须在辞去“大盛魁”的一切职务时,方能实现。因此,关于这块记载尚需斟酌,有待考证。

山西晚报记者在雁门关采访。

探雁门

遥想“雁行商”穿越雄关艰难北上

天下九塞,雁门为首。雁门关与宁武关、偏关合称为万里长城“外三关”。得雁门关者,赢中原;失雁门关者,失天下。雁门关,雄踞于忻州市代县县城西北20公里处勾注山之巅,主峰海拔1800多米。它是万里长城最具代表性的军事要塞之一,是长城军事防御体系之一。

其实,雄关雁门更是一条闻名天下的商贸之道,它是清代晋商赴蒙、俄贸易的必经之路,人们也称这条商道为用生命堆砌的“命关道”。地势险峻,雁门关十八弯,每走一步都是险。

苍凉、凝重、肃穆、雄浑、大气,雁门特殊的地理位置以及风土人情,咏颂着一代又一代边贸往来的传奇。雁门古道上,晋商自晋中出发,经忻州至代州,过雁门关,分东西两路,走西口,闯东口。忻代晋商也从这里出发,沟通内地与塞外、中原与漠北、农耕与游牧的经济文化交流。

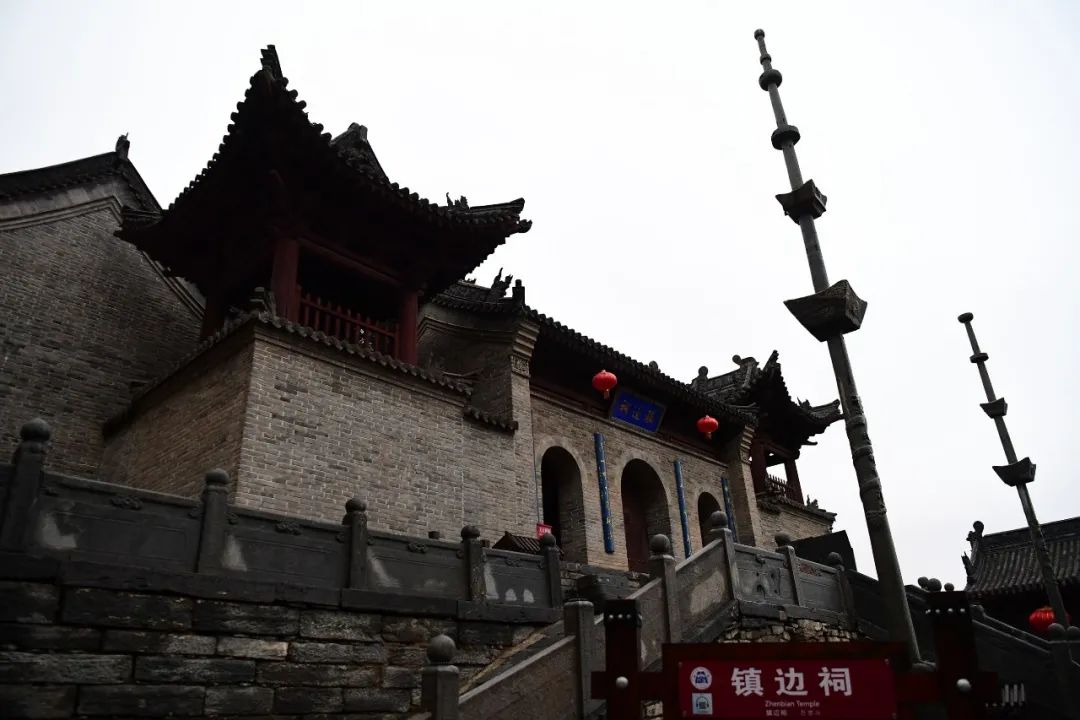

雁门关天险门旁边的镇边祠。

风雪探访雁门关,雁行商出走口外

“远与君别者,乃至雁门关。黄云蔽千里,游子何时还。”采访团一行抵达雁门关时,已近黄昏,正赶上了雁门关入冬第一场雪,雄关漫道、朔风烈烈,从雁门关口内到口外,温度变化极大。采访团一行称这是风雪探访雁门关,实则也是夜探雁门关,天越黑,气温越低,冷至彻骨,满是车辙痕的青石古道,凹凸不平,行走起来十分艰难。

《今日雁门》主编刘睿介绍,雁门关自然条件艰苦,青石弯道车辙痕还是明清以后曾修复过的,在这之前,都是泥土流沙之路,走商道更是艰难。古人行走雁门关时,车轮散架、马蹄断裂的事情时常发生。

关于雁门关传说很多,得此名,有人说是每年春天和秋天,都会有一群群大雁从这里经过,大雁飞过群山峻岭,总会在关门盘旋很久,叫声回响,才能飞过去。《唐书·地理志》讲述:“东西山岩峭拔,中有路,盘旋崎岖,绝顶置关,谓立,亦曰雁门关。”

战车、和亲车队、商贸驼队,都从雁门关经过。春去秋来,“万里茶路”上有一支晋北晋商劲旅,他们被称为“雁行商人”,走西口、闯东口,往来雁门关,北上塞外淘金求生,雁行商人经商极不易,却创下“家国春秋”载入史册的晋商之道。

“生在忻代二州,红在东西两口”。他们不仅是经商,还将文化交流带入口外,将游牧文明与农耕文明结合起来。忻州、代州两地的商人逐渐兴起(以下简称忻代商人),也兴起了雁门商旅文化。在清末民初,忻代商人的发展达到鼎盛,在塞外地区的商界占有重要地位。

在包头,忻代商人占据多半城。在张家口张库大道上旅蒙商人里,晋中商人为主,忻代商人紧跟其后,形成了地域性的商帮。在新疆地区,忻代商人占据主要位置,以晋帮在新疆经商出现时间最早、持续时间最久、影响力最大而著名。

忻代商人走口外,与地理原因分不开,塞外谋生,成为他们的主要特征之一。以同族同乡为纽带,形成商帮组织协作打天下。

走西口是中国近代史上最著名的五次人口迁徙之一。“远离家乡忻代州,学会蒙话草地走。换回皮毛赚大钱,千里迢迢奔包头。”与其他晋商帮相比较,忻代商人在塞外经商主要集中于地理优势、乡亲帮扶、政策导向。

当时,清政府开始鼓励内地百姓进入蒙古地区生活。忻、代地区本身农耕区域少,人口众多,由清政府发放通商照路,便产生了大量的劳动力“走西口”到归化城讨生计的场景,他们在蒙古地区耕种或者经商,对忻代经济产生了重大影响。“耕农之家十居八九,贸易商贩者十之一二”,由此可见经商的比例比较高。

一代女帝武则天亲创“天”“地”异体字,雁门关古典故事多

一座雁门关,半部华夏史。胡服骑射军事改革的赵武灵王、驻守边关战国名将李牧、北击匈奴秦将蒙恬、数次驰骋雁门古塞内外的汉朝名将卫青、霍去病、李广,出塞和亲王昭君,宁死不屈“杨家将”杨业战死之地,1937年雁门关伏击战……3000多年来,这些与雁门息息相关的古典故事多达1000多部,腥风血雨,那些鲜活的历史仍影响至今。

关南第一道城门又称为“天险门”,石座砖券,门洞上方匾额书刻“天险”二字,据说“天”字是武则天所创异形字。刘睿介绍,“天”字很有看头,上面是个草字头,中间是田地的田,下方是大动干戈的戈,表示马有草,田里有粮食,还有武器,这样才能行走天下。

同时,刘睿提到天险门对应的地利门洞上方的额匾刻有“埊利”二字,那个“埊”字也是武则天所创,同“土地”的“地”字是一个字。上面一个“山”字,中间一个“水”字,下面一个“土”字,表示有山有水有土地。

伫立在门洞,寒风呼呼吹,但是眼前仿佛仍能看到当年雁门关边贸繁华的情形。

天险门上建有城楼,即关楼,也称为雁楼。雁楼上巨匾“中华第一关”格外显著。中国古建筑学家、长城专家罗哲文曾考察雁门关所提写并评价:“雁门关是中国北方最重要、最雄伟的长城雄关,是名副其实的中华第一关。”

雁门关边贸街,立着一座牌坊,牌坊中间门额上写着“达北漠”三个字。历史上,雁门关也是重要的互市通商口岸,中原与漠北的“南北通衢”,是著名的“玉石之路”和“茶马古道”。

边贸街是由70多间仿明代建筑所构成,这里主要展示和经营了具有雁门关地区特色的手工艺制品和纪念品,同时也再现了当年边关贸易的盛况,是一条极具地域特色的风情街。

街的尽头东侧还有一座牌坊,牌坊正中间门额上写着“通南江”三个字,刘睿介绍,这三个字表示,经过雁门关就可以通达大江南北,中原人民与漠北游牧民族在此通商互市。

走口外重要的交通线路就是雁门古道,当时,游牧民族将牛、马、羊及畜产品运送至雁门关,换取内陆的粮食、布匹、铁器等。中原商贾采购货物,经雁门关运出,一路从张家口转运至俄罗斯远东地区;一路经杀虎口运至归化城(今呼和浩特),后转至恰克图,与俄商进行贸易,进入欧洲市场。

雁门关瓮城:三边冲要无双地,九塞尊崇第一关

爬陡坡、走弯路,生猛、凶险,从边贸街牌坊走到这里,关城北侧有一座城高6米的护门小城,呈半圆形或方形,人们也称其为瓮城,作为关城的防护设施可加强关城的防守。

刘睿介绍,瓮城设计是从防御角度考量,城门通常与所保护的城门不在同一条直线上,增加攻城难度,以防止攻城槌等武器的进攻。

雁门关瓮城门俗称小北门,砖券门顶,明代时镌刻的“雁门关”三个字,两侧镶嵌砖刻楹联一副:“三边冲要无双地,九塞尊崇第一关”。据说这是明清之际大学者傅山先生的手笔。

楹联中“三边”是指古代幽州、并州、凉州,也有人说是指明代北边、东北边、西北边三大防区,“九塞”是说战国时就名闻天下的九大关塞,雁门关被推崇为“三边冲要”“九塞之首”,这副楹联形象地道出了雁门关在历史上的重要地位,“三边”“九塞”无论从军事还是历史文化考究,都彰显着雁门关的重要地位。

进入瓮城,看到与天险门相对应的地利门,是关城北面的正门,瓮城的设计就是为了保护此门。

雄关漫道真如铁,瓮城虽小仍建关帝庙

“拜完关老爷,就是平安回家了。”刘睿介绍,关帝庙所处的这个院落在瓮城之中,正对着地利门的门洞,立于平台之上。

关帝庙大殿位于地利门的西侧,坐西朝东,面宽三间,大殿门额上有明朝末年曾任兵部尚书的代州人孙传庭手书匾额一块,上书“天日同昭”四个大字。大殿正中间的塑像是武圣人关羽坐像,关羽左前侧站立的塑像为关平和周仓。

瓮城虽小,关帝庙设在此,既是军事要塞镇守之关,也是晋商出走口外的信仰寄托。出走与归来,晋商先辈们都会先到这里拜一拜关帝,祈求平安,祈祷所盼,心中念想得以抒发。

大殿对面是“春秋楼”戏台,这座戏台的屋顶是歇山顶,看上去别具一格。戏台是一种建筑形制,也是一方文化天地。戏台上“咿咿呀呀”,牵肠百转,唱出了多少波澜壮阔、忠孝节义的故事。

雁门关地利门:我国现存不多的“古代交通规则碑”

采访团顺着古道,来到雁门关地利门,当地人介绍,这里有中国现存不多的“古代交通规则碑”。采访团一行很是好奇,再看碑文内容大致为:“正堂禁示:雁门关北路紧靠山崖,往来车辆不能并行,屡起争端,为商民之累。本州相度形势,于东陲另开车道,凡南来车辆于东路行走,北来车辆从西路终由。不得故违于咎未便,特示。乾隆三十六年三月吉日立。”

这碑文正是当时“关道”繁华的真实写照,祁县晋商研究所所长田建表示,雁门关是万里茶道上商贾往来的重要通道,通过碑文,可以看到当时交通盛况,也可以看到当时的守则和秩序。雁门关往来频繁,单一一条路已无法满足往来车辆的通行需求,上行下行之分,有效地缓解交通压力。

雁门关围城与关城之间,有一座典型的边关古村落,称为雁门关村,也曾名曰明月村。雁门关村依山而建,中间是一条由北向南、逐渐升高的石子路,明月楼位于路的北端。

这里的村民们被称为地道的“边民”,关外人眼里,他们是“关里人”,关里人眼里他们又是“关外人”,兼容南北,从生活习俗到语言表述,他们也是中原与塞外分界点上的生存印迹。

雁门古道作为沟通南北的通商要道时,也造就了关内汉民族与关外游牧民族的沟通,那些守关将士的后代成为这里的村民。

村民们眼中,“靠关吃关”,他们靠近的是一条千年雁门古道,铺满钱财的“金马玉路”,这条路上也造就了一个新的职业“护关”。因为关道的关口在山顶的关城,海拔极高,地势险峻,山路崎岖。

由于对当地地形的了解,“护关”人的工作就是帮助商人车辆货物上下山,直至盘山公路与交通工具的改变,护关职业才逐渐消失。护关村民们也大多远走他乡,迁离出雁门关村,少数留下来的村民也改为耕种、畜牧为主。

当地流传这样的民谣,“雁门关外野人家,不养桑蚕不种麻。百里并无梨枣树,三春那得桃杏花。六月雨过山头雪,狂风遍地起黄沙。说与江南人不信,早穿皮袄午穿纱。”村民们说当地生活自然条件很艰辛,随着这些年景区建设,寂寥的古村逐渐热闹了起来,雁门关早已不是一个简单又具体的地名,他们也从护关人转向了农家乐客栈的打造人,为往来游客提供餐饮和住宿。

图说

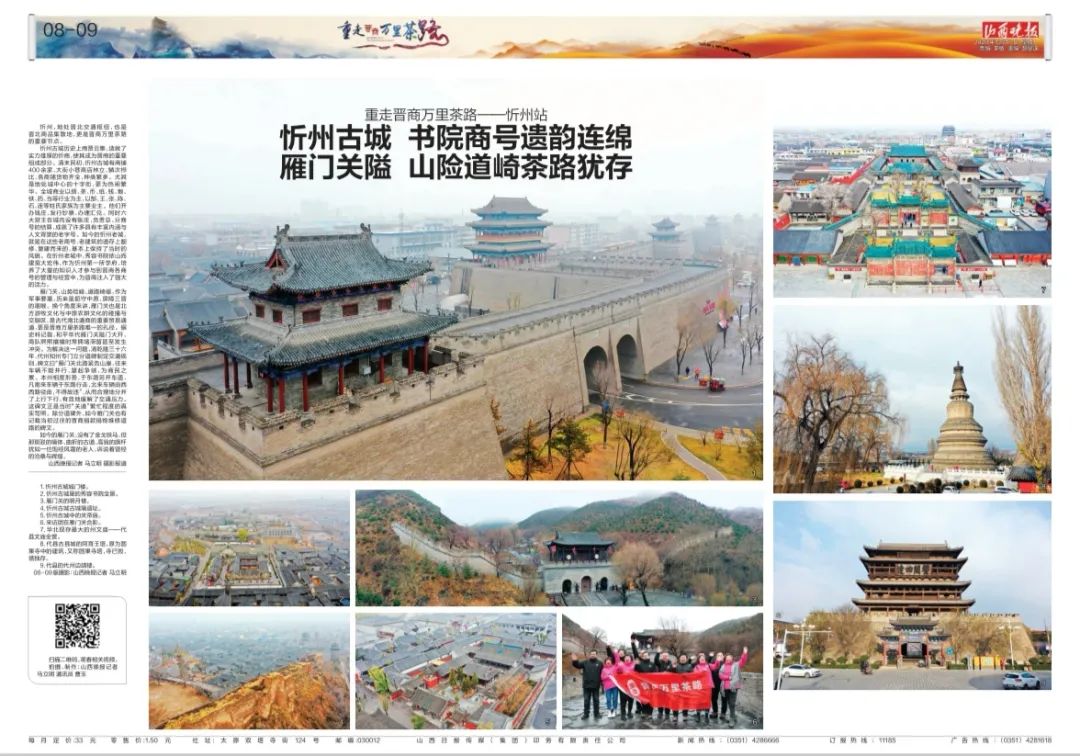

忻州古城

书院商号遗韵连绵

雁门关隘

山险道崎茶路犹存

雁门关的明月楼。

忻州古城城门楼。

忻州,地处晋北交通枢纽,也是晋北商品集散地,更是晋商万里茶路的重要节点。

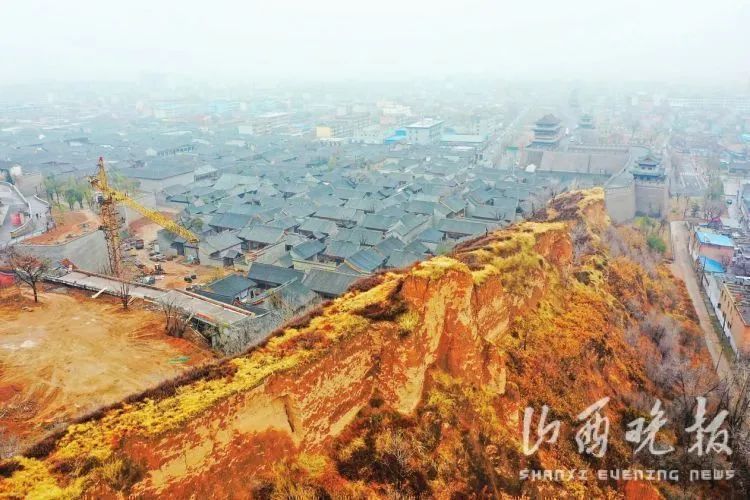

忻州古城古城墙遗址。

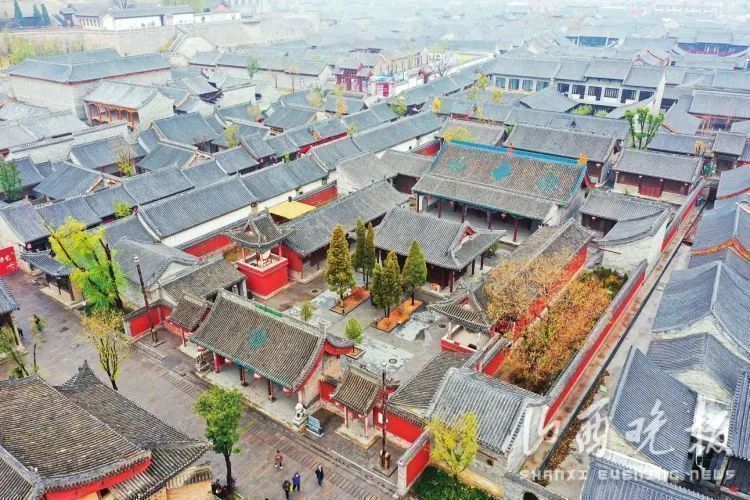

忻州古城中的关帝庙。

忻州古城历史上商贾云集,造就了实力雄厚的忻商,使其成为晋商的重要组成部分。清末民初,忻州古城有商铺400余家,大街小巷商店林立、鳞次栉比,各商铺货物齐全,种类繁多。尤其是地处城中心的十字街,更为热闹繁华。全城商业以绸、茶、币、纸、钱、粮、铁、药、当等行业为主,以郜、王、张、陈、石、连等姓氏家族为主要业主。他们开办钱庄、发行钞票、办理汇兑。同时六大财主在城内设有账庄,负责总、分商号的结算,成就了许多具有丰富内涵与人文背景的老字号。如今的忻州老城,就是在这些老商号、老建筑的遗存上翻修、复建而来的,基本上保持了当时的风貌。在忻州老城中,秀容书院依山而建宽大宏伟,作为忻州第一所学府,培养了大量的知识人才参与到晋商各商号的管理与经营中,为晋商注入了强大的活力。

采访团在雁门关合影。

忻州古城里的秀容书院全景。

雁门关,山势险峻、道路崎岖,作为军事要塞,历来是扼守中原、屏障三晋的咽喉。换个角度来讲,雁门关也是北方游牧文化与中原农耕文化的碰撞与交融区,是古代南北通商的重要贸易通道,更是晋商万里茶路唯一的孔径。据史料记载,和平年代雁门关隘门大开,商队熙熙攘攘时常拥堵滞留甚至发生冲突。为解决这一问题,清乾隆三十六年,代州知州专门立分道碑制定交通规则,碑文曰“雁门关北路紧告山崖,往来车辆不能并行,屡起争端,为商民之累。本州相度形势,于东路另开车道,凡南来车辆于东路行走,北来车辆由西西路径由,不得故违”,从而合理地分开了上行下行,有效地缓解了交通压力。这碑文正是当时“关道”繁忙程度的真实写照。除分道碑外,如今雁门关也有记载当初过往的晋商捐款捐物维修道路的碑文。

华北现存最大的州文庙——代县文庙全景。

代县古县城的阿育王塔,原为圆果寺中的建筑,又称圆果寺塔,寺已毁,塔独存。

如今的雁门关,没有了金戈铁马,但那斑驳的墙体、曲折的古道、高耸的旗杆犹如一位饱经风霜的老人,诉说着曾经的沧桑与辉煌。

代县的代州边靖楼。

采写:山西晚报全媒体记者 孙佳森 任俊兵

摄影:山西晚报全媒体记者 马立明

视频拍摄|制作:山西晚报全媒体记者 马立明

通讯员 曹玉

原标题:《重走晋商万里茶路|忻州站:书院商号遗韵连绵,山险道崎茶路犹存》