疫情期间的话剧创作 | 她将《土拨鼠之日》式循环科幻故事搬上舞台

导筒专访——《芯上人》导演周可

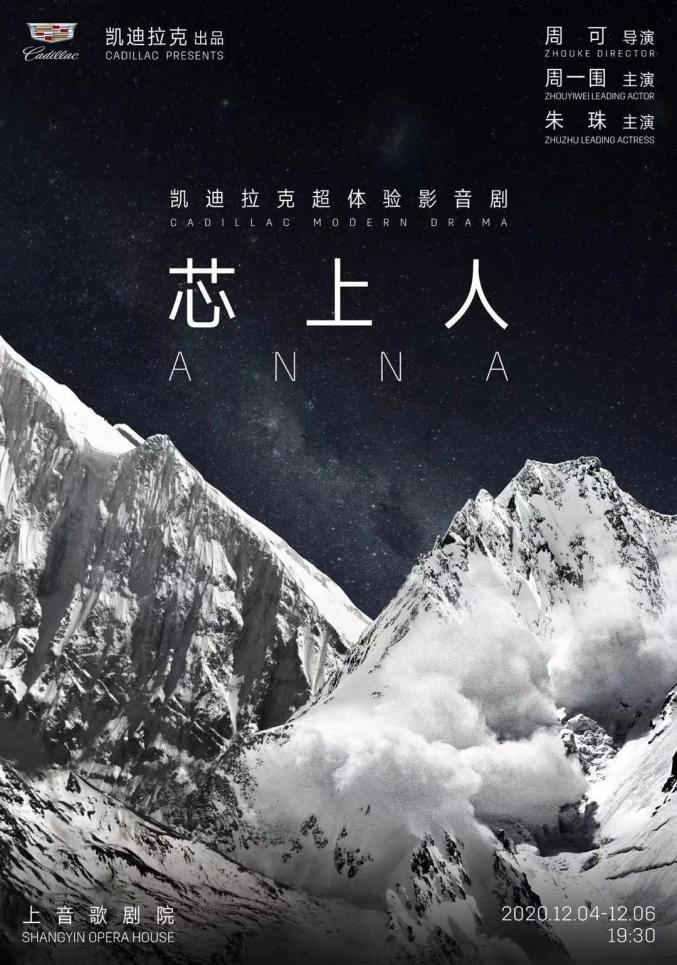

当时间来到 2030年,随着大数据、人工智能等前沿技术的快速演进,科技在给人们带来便利的同时也在不断制造“问题和麻烦”。而人类面对科技,会做出怎样的思考和选择?这是超体验影音剧《芯上人》抛出的命题。《芯上人》是一部融合科幻与悬疑,以“科技与人性的未来”为创作主旨的舞台剧。作为汽车品牌凯迪拉克出品的一部原创舞台剧作品,该剧希望探索“工业制造+文化艺术”的跨界合作,展现“科技与艺术”之间的碰撞与交融。而在疫情发生的当下,更希望引发观众对“科技与人性”的重新思考。该剧由一直活跃在戏剧领域,并曾获第三届华语戏剧节最佳导演的周可执导,主演则是周一围和朱珠。《芯上人》第一次提出了“超体验影音剧”的概念,在舞台剧中首次采用超宽超高环屏,在视听上将有别于传统舞台剧的感观体验。在《芯上人》公演之际,导筒专访来自上海戏剧学院导演戏导师、话剧《芯上人》导演周可。

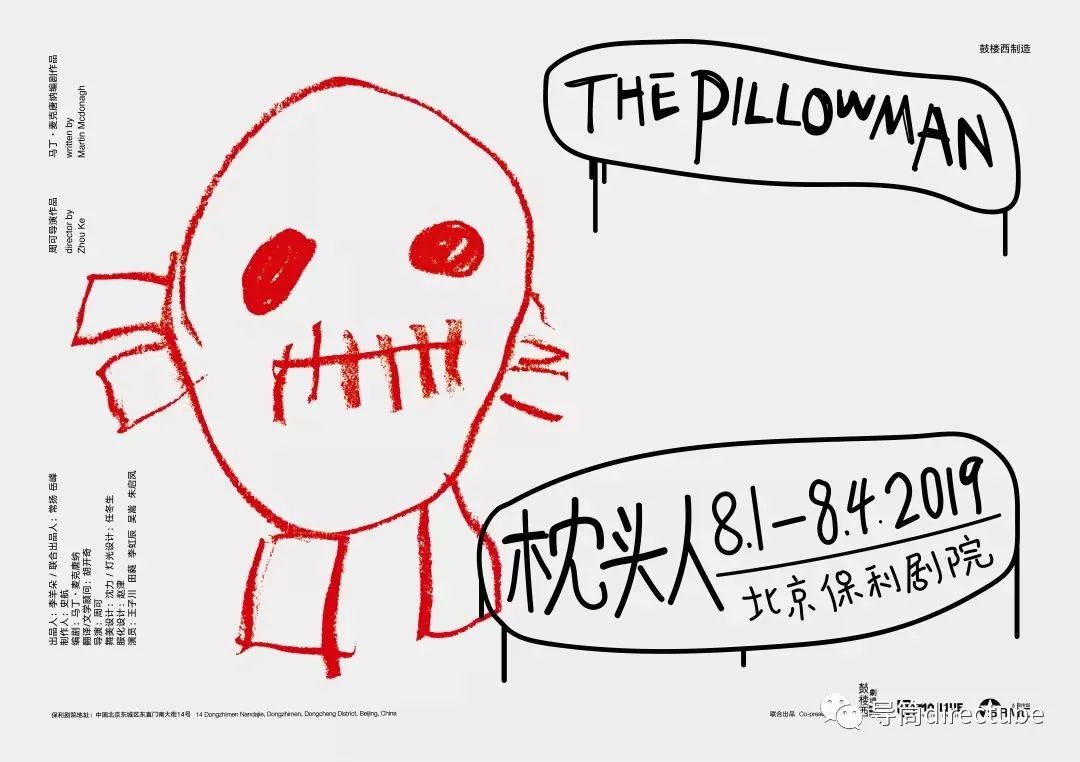

上海戏剧学院导演系导师、可-当代艺术中心创立人舞台剧作品:《圈子》《晚安,妈妈》《一根骨头四条狗》《谈谈情,说说谎》《情书》《青春禁忌游戏》《堂吉诃德之梦幻骑士》《婚姻风景》《浮生记》《情人》《爱情有什么道理》《怀疑》《枕头人》《王牌游戏》(中方导演)《邮差》《审查者》《奥利安娜》《妈妈,再爱我一次》《桃姐》《酒干倘卖无》(中方导演)《乱打莎士比亚》《拉贝日记》《啊!鼓岭》等;电影作品:《保持沉默》编剧/导演。

采访正文

导筒:软科幻这样一个题材最初是怎样接触到的?为什么会开始这个故事的创作?

周可:3月份疫情最严重的时候我待在家里,接到了凯迪拉克的邀约。他们希望我创作一个剧,但是没有说要求我们为车去创作一个剧。首先有个基本的想法,就是有一个人不断的陷入一个时间的轮回当中,这个概念在电影当中做了很多了。但是舞台上可能很少呈现这样一种方式。所以我觉得这是一个可能性,让我们可以在舞台上尝试一下用科技的手段,能否把那种带有电影感的或者节奏感的东西放到舞台上。

创作的时候我们其实想了几个问题,第一就是我们为什么会不断陷入一个循环当中,其实各种相关题材讲了很多,我们就想到了一个关于生命意义的问题。如果我们相信有轮回的话,我们其实可能会有这种感受:很多世都同时来到这个地球上,然后好像每一世都是在犯着同样的错误,不断的一遍又一遍的来。

但是即便你不相信轮回,你只有这一世,你也会发现你的朋友当中有些人10年过去了,还是原地踏步,没有改变,困扰他的问题依然在困扰着他。但有些人可能已经跳出去了,做了很大的改变。

我自己本人也有这种感受,有一个阶段其实我就会觉得,为什么我老是会在同样的地方犯错误?那个时候你会很恨自己,到底妨碍我往前走的是什么?为什么被淤在那个地方走不出去了?我觉得这个困境应该是人类都会面临的,我们要找到它的原因。

我还想要说的一点是,因为当时在疫情期间,大家都被困在家里,每天看很多疫情的新闻。这次疫情看起来是一个悲剧,对全人类来讲就是一个悲剧。但是从另一个角度来看,它其实又是对人类的一个警示。让我们有机会按下暂停键,然后重新去思考一下我们跟自然,跟宇宙到底发生了什么,才会面临这样一次灾难。而且我们也看到人类在不断跟病毒赛跑,我们在制造新的的疫苗,它也在不断的更新,就像一种模式。这也是我们在想是否可以通过这个戏去做一个后疫情时代的人类应该如何去思考科技与人性人文之间的关系。我们到底是被科技主宰?还是成为科技的主宰?要跟其如何共处,就像我们跟自然的关系是一样的。我们是要掌控它?还是要比较和谐的相处?这些可能都是我希望带到作品当中去思考的问题。

导筒:剧中有一段剧情是在不停循环,你们在创作这样一个模式或者说一个概念的时候,在剧作上会有一些怎样的考量?去帮助观众能够更好的理解刚刚讲述的主题?

周可:首先我觉得这个题材特别像一个电影题材,但是拍电影我们真的没有那么多钱,然后做话剧它又有一点点局限性。所以我们其实这一次也请来了黎晓亮老师的团队来做影像,也是希望能够帮助我们去把一些比如说记忆当中的画面,还有真实雪山上的画面,以及我们的脑电波当中的意识层面的一些画面比较形象的体现出来。

其次,我们的多媒体团队也会把我们身处的数字时代,这些数字化对我们的影响,通过这样的一个方式去表达。我们在解构文本的时候就有想到其实它更像电影。一般电影的结构通常是3~4幕,所以第一幕通常是会让大家看到的是第一次正常的。整个戏有很多checkpoint,这些checkpoint在哪?可能观众一开始看起来好像没什么事发生,但是他在这个过程当中会有一些东西是要留下记忆点的。

当第二幕雪崩发生之后,突然再次醒过来之后,就需要我们快速的帮助观众去过滤掉一些信息。我们不需要观众从头到尾再看一遍,需要的是观众迅速的记起那些checkpoint。然后能够迅速帮助观众思考,去判断这到底是一场梦还是一个不断的循环。

到第三幕的时候是一个完全的倍速,和我们戏当中说到的现在,过去和未来的一个时间的叠加,它可以同时看到无数个自己。就在那一刻,已经无数次的重复这一天,我相信在电影剪辑里面这个其实很容易做到,但是在我们的舞台上有一定难度。把时空叠加在一起,让无数个 主人公Frank出现在舞台上,然后让他自己看到原来我每天就是这样不断的循环,当你站在上帝视角去看的时候,就觉得原来我的生活是在不断的重复着自己,我要怎么办?

到第四幕就是解决,当他意识到不能再这样无限制在同一个循环当中的时候,就会思考我该如何抢在时间的前面。

导筒:刚刚您也提到这个剧本其实是很适合用电影的形式来表现的,全球范围内目前也出现了大量的制作非常精良的科幻作品,不知道您的团队有没有在包括小说或者电影作品当中得到具体的灵感?

周可:我们其实看了大量的科幻作品,《美丽新世界》《黑镜》《盗梦空间》《香草的天空》等等,当然也包括最早的《土拨鼠之日》就是这种循环模式。不管怎么说,电影有电影的表现手段,我们在舞台上其实还是只能依赖于基本的一个戏剧结构在里面去创作,而且坦白说越是科幻的题材,越是需要明确自己要表达什么,这是没有办法去回避的。

不能因为科幻的色彩就回避掉我们实际上利用这个科幻来讲的是我们今天的困境。

导筒:这次作品当中除了真人表演以外,还有很多舞蹈,演唱等形式的结合。在指导演员的表演过程中,您会有怎样特殊的沟通?

周可:我们的编舞老师Kevin在中国生活6年了,我之前音乐剧是跟他合作的。我觉得Kevin是一个内在很灵性的人,也是心灵开阔度很广的一个人。所以我在找他来做编舞的时候,他其实很快就get到要点。他编舞的最大的特点就是他的舞蹈动作都是有缘由的,他会自己通过舞蹈动作去书写他的理论,所以都会找到那个动作的来源,这个很有趣。我会把我的创作想法解释给大家听,比如说我们这儿为什么会有这样一段舞蹈,这些舞者分别代表什么,是代表了未来的这种生活的机器人,还是代表了若干个Frank自己,还是代表了某种看不见的意识等等。他就会根据我跟他的解释去创作,我觉得我们之间还是很默契的。

不过这次对于演员是不小的考验,你们也看到周一围几乎从头到尾就没有下去过,因为都是他意识世界当中产生的故事,所以他从头到尾没有下去过。一个是身体的问题,另外一个是在我们这个戏里,有节奏的需求。被音乐和这个影像的长度做了限制,所以就要求它的表演其实没有任何的发散空间,你在这一段时间里限定好了,你就要把这些话说完,然后你就该把所有的动作都做到结束。所以对他们来讲其实是有一个更技术性的要求,但是在技术性的要求的情况下,他们又要注入自己的内在,比如说对有些细节部分,它又需要有更内在的支撑。所以我也说对他们两位主演讲,这次其实就是要充分体验心和心,互相的这种牵绊,会互相的限制,但是也会互相的给予。

导筒:留意到这次的配乐是找了金培达老师,他其实之前有参与过非常多知名的香港电影,包括最近也开始跟大陆有合作。配乐方面你们是怎样展开合作的?

周可:我们正在给他拍一些录像,其实有点像电影配乐,先把视频录下来给到他,他根据这段视频来配乐,所以有些操作其实就很像电影的做法。

导筒:刚刚您也提到了两位主演,也面临比较大的挑战,包括循环的情节,他们需要不停的表演同样的内容,然后还要做出区别。在剧的形式当中,跟他们两位合作的感受是怎样的?

周可:我觉得挺好的,之前跟周一围在排《枕头人》的时候已经工作过一段时间。工作很愉快,才有了现在合作。跟朱珠虽然是第一次合作,但也很愉快。我就觉得他们两位其实都是很敬业的。在现场的时候,我们几乎没有太多的休息时间,一直在排练,他们也都会非常主动的去交流,会互相给予对方一些想法。我觉得挺好,对这个舞台还是比较敬畏的。

导筒:看到周一围有和你讨论剧情的一些改变,你们在合作的过程中有没有碰撞和激发一些新的内容?

周可:会有,但是这次是一个逻辑性很强的系统,所以其实改变上不会有一个大的逻辑的改变。但是会有比如说从演员的角度出发,从角色的角度出发。他对这一段处理方式的不同,或者说是对台词,人物关系的理解上的不同,我觉得这些是我们可以做微调的。

导筒:与您之前的作品《枕头人》《重生》相比,在排练过程中有什么不一样的地方?

周可:这次很不一样,我大部分时间在跟技术部门工作。这个剧只有在技术支撑的情况下,把整个器材构建起来,否则很难实现。你们也看到很多时候,比如说周一围与人工智能的交流。如果这些东西不能帮助他支撑起空间来,他在舞台上是完全没有支点的。

过去是先排戏,然后让技术部门来配合演员,但这次其实是我们先要把技术部门的工作完成,才能让演员知道是怎么回事,所以是挺难的。演员很多时候也是要靠想象,没有心理支点,对戏的不是一个活生生的人,技术的东西是死的,不像人在舞台上说我们出了错,可以互相弥补。

导筒:这次视觉画面上做了哪些准备?

周可:动态和静态的雪山,雪崩画面,都是要提前做的,还有很多三维建模,比如说从frank早上开始起来测量身体的数据,然后包括他要让大家看到他要支撑自己的理论迷宫,人生就是像在星云当中不停的原地踏步,那些也要靠三维去把它提前做出来。

还有一些他的记忆当中消失的影像,关于他和安娜的过往,关于他们讲述的真实发生的事情,在登雪山的过程怎么遇到这个女的,然后怎样求救,怎样帮助她,两个人一起返回营地,诸如此类,这些东西其实都是需要事先准备的。为了现场有沉浸式的科技体验的效果,我们的舞美设计沈力老师也一直在帮助我们。人类既是伟大的也是渺小的,思想可以变得非常的伟大,但跟自然,跟科技,在某些特殊的能量面前也会非常的渺小,我觉得对比是很强烈的。

导筒:现在剧中很多加了舞蹈,以及多媒体的背景,这些形式加进去会对舞台有什么影响?

周可:我觉得这是舞台独有的手段,因为比如说是在电影当中拍摄的话,类似《黑客帝国》就可以弄一堆复制人出来,但是我在舞台上其实没有办法。但同时舞台的时空其实也是自由的。我们一直在说这个戏里面说的一句话,时间只是一个假象。我觉得给我们的舞蹈演员的出现提供了可能性。包括一些音乐的出现也提供了可能性。因为我还是觉得有些部分我们需要进到人的内在世界,所以音乐其实唱的也挺像音乐剧的,很像是把他的内心表达出来。有些舞蹈演员感觉有点像是想把人物的一些内心心理具象化了,我觉得除了单纯的影像之外,还是需要做结合的。

导筒:这次也是很实验性的尝试?

周可:所以也是一个完全实验性的创作,坦白的讲我个人很感谢出品方愿意让我们去做这样一个实验。我觉得不确保这个实验是一定成功的,但是至少对所有的创作者来讲,我们有一个机会去尝试。我觉得这个是很有意义的。

这次对我来说,真的不像其他的戏。像《重生》是个音乐剧,所以你就知道它面对的是传统的音乐剧观众。我知道传统的音乐剧观众想听好听的歌,想看什么样的舞蹈,怎么样去试着把这样一个带有民族特色的,又跟缉毒有关的一个题材呈现。

《枕头人》是一个西方经典,其本身的剧本结构就非常的扎实,然后没有几个人写得出这样的剧本来。但是这个不一样,第一它是个原创的,第二它又是个实验性的,然后在这种情况下,我不知道什么样的观众会对它感兴趣,也许话剧观众会觉得这不是个话剧,然后也许看电影的观众会觉得这也不像个电影。我觉得这些可能都是需要去到现场体验的。

将于2020年12月4日-6日在上海上音歌剧院公演

原标题:《疫情期间的话剧创作 | 她将《土拨鼠之日》式循环科幻故事搬上舞台》