法治的细节︱谁在修改法律?

传统的司法体系强调司法的独立性和专业性,强调司法办案不受司法外评价系统的影响。

以美国为例,重大刑事案件都采取陪审团制度,由陪审团来确定被告是否构成犯罪。在审理过程中,选定陪审员的一个重要标准就是避免陪审员对于即将审理的案件带有先入为主的观点。一旦进入程序,法官会禁止陪审员接触到对案件进行报道的报纸、电视和相关媒体,为的就是不让外界的信息和舆论对陪审员的审查判断能力造成误导。

而在我国,舆论对司法的影响力是西方法官难以想象的。

2009年,吴英被浙江省金华市中级人民法院以集资诈骗罪一审判处死刑,二审时浙江高院维持原判,此案经律师向媒体披露后,获得了全国舆论的一致同情,并导致2012年4月最高人民法院将该案发回浙江高院重审改判死缓。

客观地说,若该案“司法事实”认定无误的话,与此前浙江法院审理判决死刑的其他同类集资诈骗案件相比,对吴英判处死刑也不能说是错案。吴英的起死回生,很大程度上是借助了媒体和舆论的力量,吴英案的改判,也促使立法机关在2015年的《刑法修正案(九)》中将集资诈骗罪的死刑取消。

2020年7月3日,《刑法修正案(十一)(草案)》出台,二审稿于10月21日出台,相比较一审稿,二审稿一共新增十一条,由原来的三十一条变成四十二条。在这次即将来临的大规模修改的背后,也可以看到舆论这一强大的推手。

应该说,舆论对于某些法律的存废的确发挥了积极意义。

比如诸多的“药神”案。

从最早的陆勇案被搬上银幕,到后来的上海药神案,再到连云港药神案、广州药神案,随着诸多药神案的曝光,加上众多辩护人的努力,终于促使立法机关在此次立法修改中,对原来关于假药劣药犯罪的规定动了大手术。例如新草案删除了“本条所称假药,是指依照《中华人民共和国药品管理法》的规定属于假药和按假药处理的药品、非药品”这样的依据行政法规而产生的法定犯条款;对销售未经审批的一些药品的行为并不当然认定为犯罪,而是必须具备“足以严重危害人体健康”这一前提条件。

不过,在面对一些恶性或者严重冲击道德防线的案件时,舆论导致的立法修改就凸显出理性不足和缺乏实证性的地方。

比如这次最吸引公众关注的刑事责任年龄下调问题。

根据二审稿的规定,“已满12周岁不满14周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡,情节恶劣的,经最高人民检察院核准,应当负刑事责任。”从这一规定来看,此次刑事责任年龄附条件下调被正式通过是大概率事件。从最早的2005年赵某某杀害女孩案,到2012年广西13岁少女肢解同学案,再到大连13岁未成年人杀人案,舆论的过度曝光给公众形成了这样的观念:现在的小孩子成熟早,变坏的年龄也下降了,所以很有必要降低刑事责任年龄,不然以后的坏孩子会越来越多。

但是事实上真是这样吗?

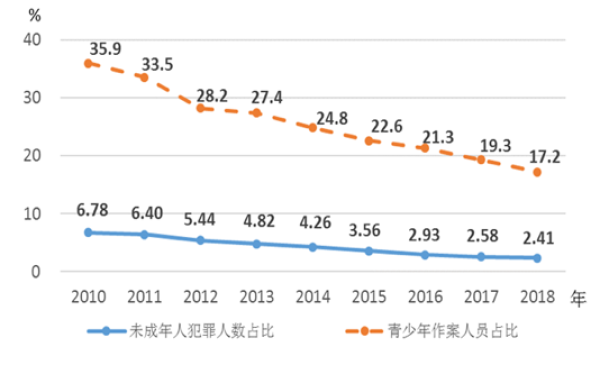

从相关数据来看,2010年至2018年,中国未成年人犯罪人数占比和青少年作案人员占比呈现持续降低趋势。2018年,中国未成年人犯罪人数为3.4万人,与上年基本持平,比2010年减少3.4万人,降幅达49.6%。

2020年6月最高人民检察院发布的《未成年人检察工作白皮书(2014—2019)》也明确,在2014年-2019年,未成年人犯罪总体形势趋稳向好。不过,在2019年犯罪数量有所回升,尤其是聚众斗殴、寻衅滋事、强奸犯罪人数在上升。这些犯罪中致人死伤是可能的,但并不足以撼动未成年人实施违法犯罪态势正在变好这一结论。

由此看出,立法机关附条件下调刑事责任年龄,是为了回应部分公众的情绪,而很难说是一种理性思考的产物。如果基于情绪立法,很容易使刑法立法陷入象征性立法的困境,且与目前的罪刑法定原则产生冲突:12-14周岁的人是完全可以实施不法且有责的行为,只不过立法机关基于刑事政策的考量,将追究此类行为人的刑事责任的权力交由最高人民检察院来行使,这样一来,难免在犯罪概念与刑事责任之间出现一种难以消除的矛盾。与此同时,这一规定还变相剥夺了法院的裁量权,违反罪刑法定原则。

此外,在道德和激情冲击下仓促立法,特定条款的立法技术上显得比较粗糙。

比如由鲍毓明案等引发的对特殊职责人员性侵案的补充立法。

针对实践中性侵未成年人等犯罪案件较为突出的问题,草案二审稿作了多处补充完善,包括增加特殊职责人员性侵犯罪,对负有监护、收养、看护、教育、医疗等特殊职责人员,与已满十四周岁不满十六周岁未成年女性发生性关系的,不论未成年人是否同意,都应追究刑事责任。

修正案一方面调低了刑事责任年龄,规定在必要时可以对12岁以上未成年人实施的恶性故意杀人和故意伤害犯罪追责,这实际上是确认了12岁以上的未成年人对自身心智年龄以及行为责任认知的降低是理性和可期待的,具有担责的主观基础;但另一方面,对于已满14周岁的女性与负有监护、收养、看护等特殊职责的人员发生关系,相对方却要承担刑事责任。这不仅在法律逻辑上割裂了刑事责任年龄的内在逻辑,而且也不一定尽显人性,毕竟发生在现实世界里的很多犯罪不是书本和舆论所描述的那么简单。

再比如由诸多高空抛物案引发的立法修改。

事实上,对于高空抛物行为在刑法上的定性,有一些可以直接被现有的刑法规范进行评价,新设立罪名要考虑是否可以容纳进现有的罪名体系,尽量减少不必要的立法。有一些高空抛物的行为不具有法益侵害性,不宜纳入刑法调整的范畴;有一些高空抛物的行为可以纳入现有的刑法体系中。比如针对特定的某人实施伤害或者杀害的行为,可以认定为故意伤害罪或者故意杀人罪。

在二审稿中,将高空抛物行为规定在妨害社会管理秩序一章中,以“情节严重”为构成要件,并且提高法定刑,较好地将不具有法益侵害危险的情节轻微的高空抛物行为排除在外,在刑罚设置上相对合理。然而将高空抛物这一具体的行为确立为一个新的犯罪,却对同类行为照顾不周,立法技术上缺乏概括性,这样可能导致立法过于臃肿。

任何一个刑事案件,通常都存在两种事实。第一种事实就是案件原来的真相,即“客观事实”。真相只有当事人心中最清楚,但却是不可逆的和司法上待证的,所谓“到底发生了什么,只有天知道”。第二种事实就是经司法审理认证下来的事实,我们可称之为“司法事实”。基于司法审判对事实的推理性,这个事实只能根据警察的调查、检察官的指控以及律师的辩护来完成。司法认证下来的事实有的的确能还案件一个客观真相,但有的却限于时间的不可逆和证据的不完整,会给出一个与“客观事实”有出入的“司法事实”,而基于评判的统一标准,法官只能根据“司法事实”来得出结论并予以法律上的评价。

在信息高速传播的今天,还会出现第三种事实,即舆论或媒体中出现的事实。由于舆论媒体与司法体系的职业差异和评判标准不同,这一事实又往往会与“客观事实”和“司法事实”有所差异。而作为普通公众,最先接触和获得信息量最大的,却往往是第三种事实。在案件未进入正常的司法程序前,不少公众就已经基于第三种事实形成了自发的评价意见,自发地形成了一种“体制外的审判”。有时候,这种“体制外审判”会改变具体案件走向甚至立法的进程,例如前述的吴英案,例如各种未成年恶性杀人案,例如药神案,例如鲍毓明案,例如系列高空抛物案。这些案件有的时候推进了立法的进步,但有的时候,却容易被愤怒和激情蒙蔽了双眼,并挟裹着立法机关仓促前行。

-----

作者洪流,系上海邦信阳中建中汇律师事务所律师、合伙人。法治中国,不在宏大的叙事,而在细节的雕琢。在“法治的细节”中,让我们超越结果而明晰法治的脉络。本专栏由法律法学界专业人士为您特供。